「非常用持ち出し袋・防災リュックはいらない」は間違い⁉︎

「非常用持ち出し袋・防災リュックはいらない」は間違い!

「非常用持ち出し袋や防災リュックはいらないのでは?」という疑問をお持ちではないでしょうか。確かに、インターネット上では「防災セットは意味ないって本当?」と感じさせる声や、防災グッズを買わない理由として保管場所の問題などが挙げられることもあります。また、「防災グッズでいらなかったものランキング」や、特に「地震で本当にいらなかった防災グッズ」といった情報を見ると、多大な労力と費用をかけて準備することに疑問を感じ、ためらってしまうかもしれません。

しかし、様々な災害の教訓から、結論として「いらない」という考えは危険です。この記事では、非常用持ち出し袋と防災リュックの絶対的な必要性について、「防災グッズを用意してないとどうなるか」という具体的なリスクシナリオを提示しながら、深く掘り下げて解説します。さらに、単なる物資のリストアップに留まらず、経験者が語る本当に役立った防災グッズや、経験者が選ぶ本当に必要な非常持ち出し袋の中身、そして見落とされがちな経験者が語る女性に必要な防災グッズまで、具体的かつ実践的な情報をお届けします。この記事を最後まで読めば、「非常用持ち出し袋や防災リュックはいらない」という考えは間違いであり、今すぐ備えるべき理由を明確にご理解いただけるはずです。

この記事でわかること

- 非常用持ち出し袋が不要だと誤解される具体的な理由とその背景

- 生命と尊厳を守るために本当に役立つ防災グッズの詳細なリスト

- 被災経験者が実感した「あってよかった」状況別の必須アイテム

- 購入した防災グッズを無駄にせず、常に最適な状態に保つためのポイント

非常用持ち出し袋や防災リュックはいらない?その理由

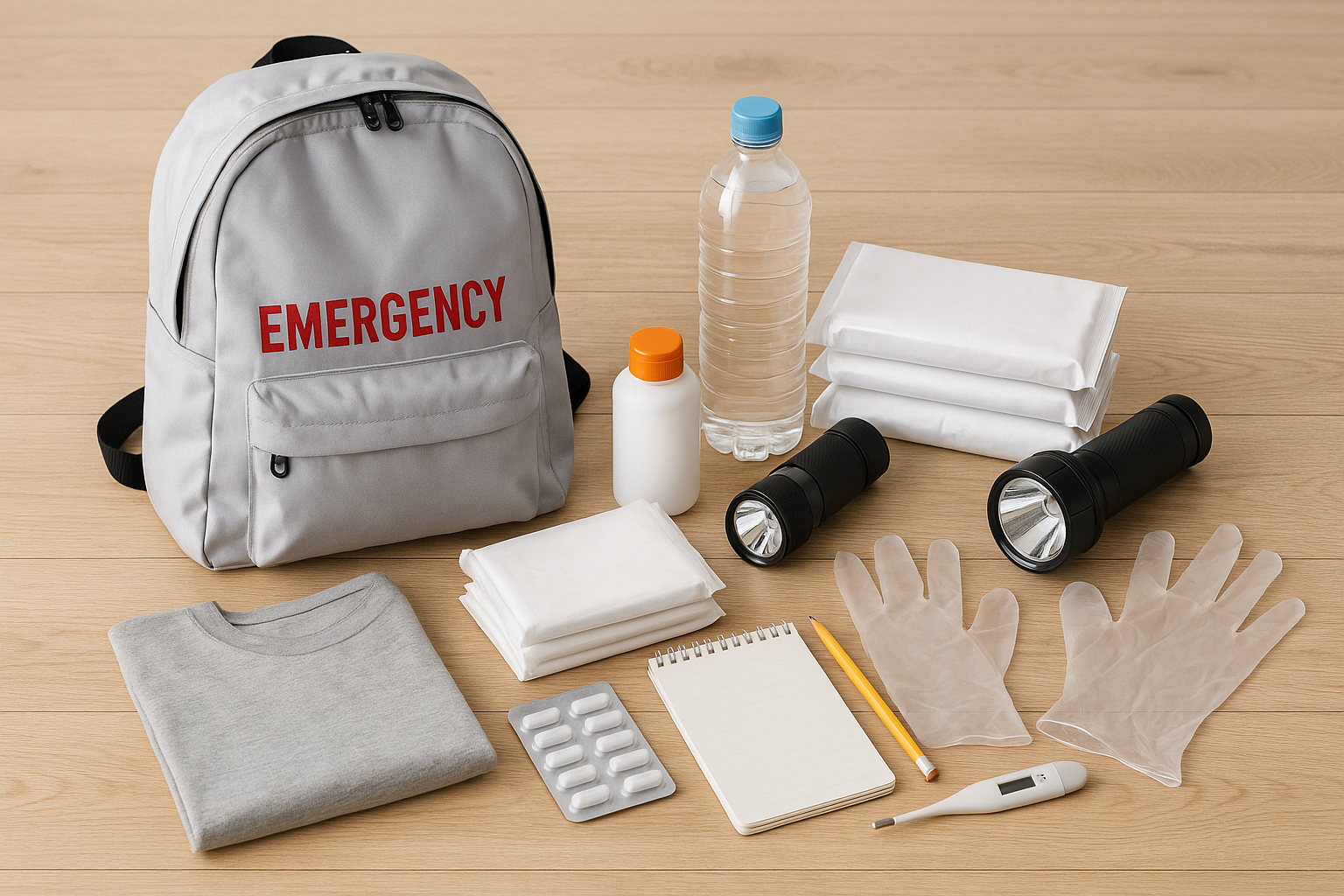

ひかりBOSAIイメージ

- 非常持ち出し袋は必要ですか?

- 防災セットは意味ないって本当?

- 防災グッズを買わない理由とは

- 防災グッズでいらなかったものランキング

- 地震で本当にいらなかった防災グッズ

非常持ち出し袋は必要ですか?

この問いに対する答えは、「はい、絶対的に必要です」以外にありません。なぜなら、非常用持ち出し袋は単なる「物入れ」ではなく、災害という極限状況において、あなたとあなたの大切な家族の生命線そのものとなるからです。災害は発生のタイミングを選んでくれません。深夜かもしれませんし、悪天候の最中かもしれません。そのような状況で、迅速かつ安全に避難するためには、あらかじめ準備された持ち出し袋が不可欠なのです。

災害が発生した直後、私たちが当たり前に享受している電気・ガス・水道といったライフラインは、広範囲にわたって停止する可能性が非常に高くなります。そうなると、食料や飲料水の確保はもとより、トイレの使用、スマートフォンの充電、夜間の照明確保など、生活のあらゆる側面が困難に直面します。

「自分は大丈夫」「地域の避難所に行けば何とかなる」という考えは、残念ながら通用しない可能性があります。避難所自体が被災したり、想定を超える避難者で溢れかえり、物資が全く足りないという事態も十分に考えられます。防災の基本は「自助」、つまり「自分の身は自分で守る」意識から始まります。

また、避難が必要になった際、パニックの中で必要なものを冷静に探し集める時間的・精神的余裕はまずありません。あらかじめ一つのリュックに集約しておくことで、迷うことなく避難行動を開始でき、それが生死を分ける数分間に繋がる可能性もあるのです。

防災セットは意味ないって本当?

「市販の防災セットは意味がない」という言説は、防災準備をためらわせる一因となっていますが、これはその意図を正しく理解する必要があります。市販の防災セットが全くの無価値・無意味ということは決してありません。多くは防災の専門家が監修し、発災直後に必要となる最低限のアイテムが体系的に揃っているため、「何から手をつけていいか分からない」という方にとって、防災準備の第一歩としては非常に有効なツールです。

しかし、市販のセットに100%依存し、「これを買っておけば安心」と考えてしまうのは危険です。なぜなら、市販品はあくまで不特定多数の「標準的な成人」を対象とした「最大公約数」の内容になっているからです。あなたの家族構成(乳幼児、高齢者、ペットの有無)、個人の健康状態(持病、アレルギー)、性別によるニーズの違い、さらにはお住まいの地域の災害リスク(水害、土砂災害、豪雪など)といった、極めて個人的で重要な要素まではカバーしきれていません。

ひかりBOSAIイメージ

市販の防災セットは「完成品」ではなく「ベースキット」

市販のセットを購入したら、必ず一度、中身を全て床やテーブルの上に広げてみましょう。そして、「我が家にとって本当にこれは必要か?」「他に加えるべきものはないか?」という視点で、一つ一つのアイテムを吟味する作業が不可欠です。例えば、以下のような視点でカスタマイズを行います。

- 追加するもの:赤ちゃんがいるなら粉ミルク・哺乳瓶・おむつ。高齢者がいるなら常備薬・入れ歯洗浄剤・老眼鏡。食物アレルギーがあるなら対応食品。女性なら生理用品。

- 削除・交換するもの:品質の低いライトやラジオを、より信頼性の高い国産メーカー品に交換する。自分たちの口に合わない非常食を、食べ慣れた味の長期保存食に入れ替える。

このように、市販のセットを「たたき台」あるいは「ベースキット」として捉え、自分と家族の状況に合わせて最適化することで、初めて本当に「意味のある」実用的な防災セットが完成するのです。

防災グッズを買わない理由とは

防災グッズの重要性は誰もが頭では理解しています。それにもかかわらず、多くの家庭で準備が進んでいないのはなぜでしょうか。その背景には、人間の心理や生活環境に根差した、いくつかの具体的な障壁が存在します。

ひかりBOSAIイメージ

1. 心理的な障壁(正常性バイアスと先延ばし)

最も根深い理由が「正常性バイアス」です。これは、「自分だけは大丈夫だろう」「自分の住む地域で、そんな大きな災害は起こらない」といったように、自分にとって都合の悪い情報やリスクを無意識に過小評価してしまう心の働きを指します。このバイアスが、「まだ大丈夫」「いつかやろう」という先延ばしに繋がり、結果的に無防備な状態を継続させてしまいます。また、「何から揃えれば良いか分からない」「リストアップが面倒」といった、情報収集や計画の手間に対する心理的な抵抗感も、行動を妨げる大きな一因です。

2. 物理的な障壁(保管スペースの問題)

特に都市部のマンションやアパートにお住まいの場合、「保管場所がない」という問題は非常に深刻です。3日分、推奨される7日分の水や食料となると、かなりの容積を占めます。クローゼットや押し入れは既に物でいっぱいで、防災グッズのためだけに貴重な収納スペースを割くことに躊躇してしまうケースは少なくありません。

3. 経済的な障壁(費用の問題)

品質の良い防災グッズを一式揃えようとすると、数万円単位の出費になることも珍しくありません。日常的に使うものではないアイテムに対して一度に大きな投資をすることに、経済的な負担や抵抗を感じ、購入に踏み切れないという現実もあります。

準備のハードルを下げる具体的な工夫

これらの障壁は、考え方とやり方を少し変えるだけで、十分に乗り越えることが可能です。例えば、普段から消費している缶詰やレトルト食品、飲料水、トイレットペーパーなどを常に少し多めに買っておき、賞味期限の古いものから消費して、使った分だけを買い足していく「ローリングストック法」は、特別な保管場所や追加の出費を最小限に抑えられる非常に効果的な方法です。また、近年は100円ショップでも品質の高い防災グッズ(ミニライト、簡易トイレ、圧縮タオルなど)が多く販売されています。まずはそこから始め、「少しずつ揃えていく」という意識を持つだけでも、心理的なハードルは大きく下がります。

防災グッズでいらなかったものランキング

ひかりBOSAIイメージ

防災グッズを準備する上で、「無駄なものは買いたくない」と考えるのは当然のことです。良かれと思って用意したものの、実際の避難時には「重くて邪魔になった」「全く使う機会がなかった」というアイテムは確かに存在します。ここでは、様々な被災経験者の声や専門家の意見を基に、用意する優先度が比較的低い、あるいは代替可能な防災グッズをランキング形式でご紹介します。

| 順位 | 防災グッズ | 優先度が低い、または代替可能な理由 |

|---|---|---|

| 1位 | 毛布 | 非常に暖かく快適ですが、致命的に重くかさばります。避難所までの道のりで体力を奪われ、迅速な行動の妨げになります。防寒対策としては、軽量・コンパクトで保温性の高いアルミ製のサバイバルシート(エマージェンシーシート)で十分に代用可能です。 |

| 2位 | お湯で作るタイプの非常食 | アルファ米やカップ麺は美味しく満足感がありますが、発災直後はガスや電気が止まり、お湯を沸かせない可能性が高いです。食料は、開封してすぐに食べられる缶詰やレトルト食品、ゼリー飲料、栄養補助食品の優先度が高くなります。 |

| 3位 | ろうそく | 安価で手に入りやすいですが、余震による転倒や、燃えやすいものの近くでの使用は火災を引き起こす二次災害のリスクが極めて高いです。灯りの確保は、火を使わないLEDランタンやヘッドライトが絶対的に安全です。 |

| 4位 | コンパス(方位磁石) | スマートフォンが使えない場合に備えるという発想は正しいですが、コンパスだけあっても、土地勘のない場所や夜間では避難経路の判断は困難です。それよりも、自宅周辺の避難場所や危険箇所を書き込んだ地域のハザードマップを防水ケースに入れておく方がはるかに実用的です。 |

| 5位 | 多機能ナイフ・工具セット | 多機能で便利そうに見えますが、実際に避難生活でその多くの機能を使う場面は限定的です。重量がある割に、使用頻度が見合わないケースが多く、シンプルなカッターナイフやハサミで十分な場合がほとんどです。 |

ここで挙げたグッズが「絶対に不要」というわけではありません。在宅避難で長期的に生活する場合など、状況によっては役立つこともあります。しかし、命の危険が迫り、限られた荷物で避難しなければならない「1次の備え」としては、より軽量で多機能、かつ安全な代替品を選ぶのが防災のセオリーです。

地震で本当にいらなかった防災グッズ

数ある災害の中でも、特に突発的に発生する地震の直後という極限状況に焦点を当てると、「いらなかった」あるいは「かえって危険だった」と感じられるグッズには明確な共通点があります。それは、「安全かつ迅速な避難行動の妨げになるもの」です。

地震発生直後は、家屋の倒壊リスク、家具の転倒、そして窓ガラスや食器の飛散など、屋内が最も危険な場所と化すことがあります。そのような状況下で、一刻も早く安全な屋外や避難場所へ移動しなければなりません。その際に、以下のようなものは避難の足手まといになるだけでなく、怪我の原因にもなり得ます。

- 普段使いのスリッパ:最も危険なアイテムの一つです。靴底が薄いため、飛散したガラス片や陶器の破片を簡単に貫通してしまい、足に大怪我を負うリスクがあります。足を確実に保護するためには、寝室など、すぐに手の届く場所に底の厚いスニーカーやルームシューズを常備しておくべきです。

- 重量のあるリュック:必要だからとあれもこれも詰め込みすぎた結果、重すぎて背負えない、あるいは動けないリュックは本末転倒です。特に女性や高齢者の場合、リュックの重さは体重の1/4から1/5程度が限界とも言われます。持ち運べる重さを意識したアイテム選定が極めて重要です。

- 水に溶けないティッシュペーパー:汚れを拭くには便利ですが、水に溶けないため、断水時に簡易トイレとして使用する便器に流すことができません。結果としてゴミがかさばり、不衛生な環境を助長します。防災用としては、水に流せるタイプのポケットティッシュや、芯を抜いてコンパクトに潰したトイレットペーパーの方が汎用性が高く、はるかに優れています。

少し具体的に想像してみてください。激しい揺れが収まった直後、停電で真っ暗な中、足元にはガラスの破片が散乱しています。そんな中で、重い荷物を背負い、障害物を避けながら出口を目指す…このシミュレーションをしてみるだけでも、身軽さ(機動性)と足元の安全確保が何よりも優先されるべきだと理解できるはずです。

いらないは危険!非常用持ち出し袋と防災リュックの必要性

ひかりBOSAIイメージ

- 防災グッズを用意してないとどうなる?

- 実際に役立った防災グッズとは

- 経験者が語る!実際に役立った防災グッズ

- 経験者が選ぶ本当に必要な非常持ち出し袋の中身

- 経験者が語る女性に必要な防災グッズ

防災グッズを用意してないとどうなる?

もし、防災グッズを全く用意していない「丸腰」の状態で大規模な災害に遭遇した場合、私たちの身にはどのような事態が降りかかるのでしょうか。これは決して大げさな話ではなく、現実に起こりうる深刻な問題を3つの側面から具体的に解説します。

1. 生命維持の直接的な危機

まず直面するのが、水と食料の枯渇です。大規模な断水が発生すれば、蛇口からは一滴の水も出なくなり、飲料水の確保は絶望的になります。人間は水なしでは文字通り数日しか生きられず、脱水症状は急速に体力を奪い、思考力を低下させ、命に直結します。同様に、停電やガスの供給停止により調理ができなくなり、物流の寸断でコンビニやスーパーから食料が消えれば、深刻な栄養不足に陥ります。これは特に、体力のない子どもや高齢者、持病を持つ方にとっては極めて危険な状態です。「食べられない、飲めない」という状況が、災害関連死の大きな原因となり得ます。

2. 衛生環境の急激な悪化と感染症リスク

生命維持の次に深刻なのがトイレ問題です。断水で集合住宅などの水洗トイレが使えなくなると、排泄物の処理がたちまち困難になります。我慢し続けると膀胱炎やエコノミークラス症候群のリスクが高まり、不適切な処理は悪臭や害虫の発生源となります。このような不衛生な環境は、ノロウイルスや食中毒などの感染症が蔓延する温床となり、ただでさえ低下している免疫力をさらに脅かします。避難所での集団感染は、二次災害として極めて警戒されています。

3. 情報の途絶による孤立と判断ミス

大規模な停電が発生すれば、普段、私たちが情報源としているスマートフォンやテレビ、パソコンは機能を失います。災害時には、誤った情報やデマがSNSなどで急速に拡散しやすいため、正しい情報を得られないことは、避難の遅れや危険な場所へ移動してしまうといった誤った判断に繋がりかねません。また、家族や親しい人との安否確認が取れない状況は、精神的に極度の不安と孤立感をもたらし、冷静な判断力を奪います。東京消防庁も、災害時の情報収集手段としてラジオの有効性を強調しています。(出典:東京消防庁「地震その時10のポイント」)

防災グッズは、単なる「あったら便利なもの」のリストではありません。これらは、災害という非日常の中で、「命を守り、健康を維持し、尊厳を保ち、未来への希望をつなぐ」ための、何物にも代えがたい「必需品」なのです。

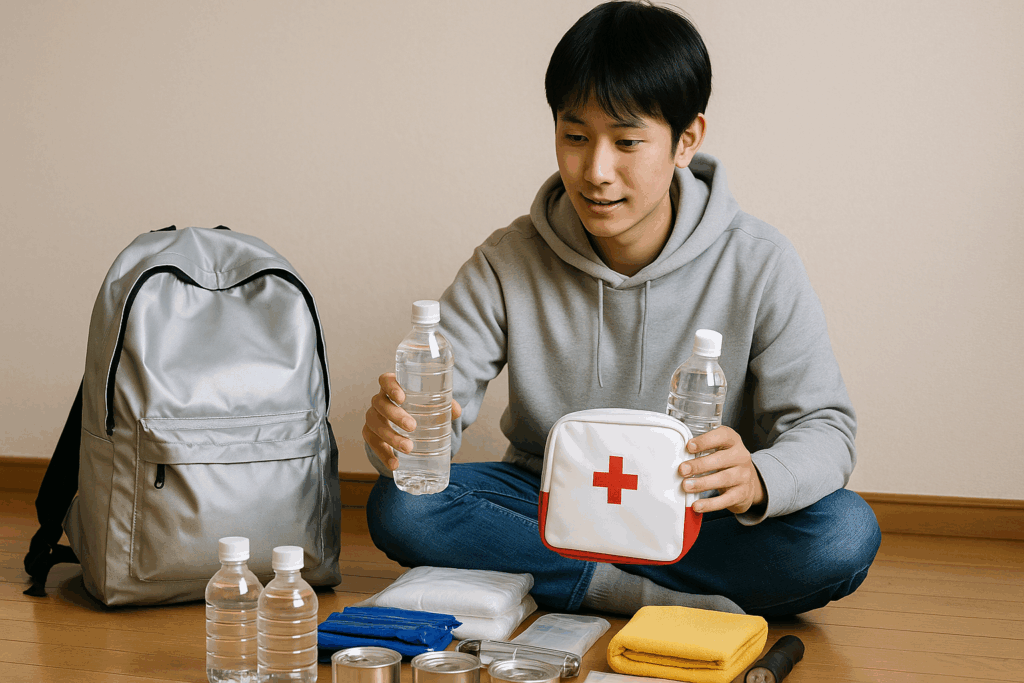

実際に役立った防災グッズとは

では、逆に数々の災害現場で「これがあって本当に助かった」「これがなければ乗り切れなかった」と実感される、本当に役立つ防災グッズとは何でしょうか。多くの被災経験者の声や防災専門家の意見を総合すると、その答えは非常にシンプルで、「停止したライフラインの機能を代替するもの」に集約されます。

ひかりBOSAIイメージ

【最重要】生命維持に直結する三大必需品

- 水・食料:言うまでもありませんが、生命活動の根幹です。水は飲料用だけでなく、衛生を保つための貴重な資源でもあります。食料は調理不要で高カロリーなものが推奨されます。

- 携帯トイレ:多くの経験者が「最も困ったこと」として挙げるのがトイレ問題です。凝固剤と処理袋がセットになった携帯トイレは、衛生環境と個人の尊厳を守るために、最優先で備えるべきアイテムと断言できます。

【重要】情報収集と安全確保のためのアイテム

- 情報・照明器具:スマートフォンを複数回充電できる大容量のモバイルバッテリーや、小型家電も動かせるポータブル電源は、現代の防災の必需品です。また、電池切れの心配がなく、情報収集も可能な手回し充電ラジオ付きライトは、一つあるだけで安心感が全く違います。暗闇は想像以上に体力と精神力を消耗させるため、夜間の安全を確保する灯りの存在は極めて重要です。

【有用】衛生維持とストレス軽減に役立つもの

- 衛生用品:断水時、水を使わずに身体や手指を清潔に保てるウェットティッシュ(特にからだ拭き用の大判タイプ)やアルコール消毒ジェルは非常に重宝します。これらは感染症予防の観点からも必須です。

- ラップフィルム:その汎用性の高さから「最強の防災グッズ」と呼ぶ専門家もいます。食器に敷けば洗う手間が省け、貴重な水を節約できます。その他にも、体に巻いて防寒対策にしたり、怪我をした際の包帯代わりにしたり、ロープの代わりとして物をまとめたりと、アイデア次第で無限の用途が生まれる万能アイテムです。

これらのアイテムは、いずれも災害によって失われた「当たり前の日常」を、少しでも取り戻すための重要な役割を果たしてくれます。

経験者が語る!実際に役立った防災グッズ

実際に被災された方々のリアルな声に耳を傾けると、前述した基本的なグッズの重要性に加え、より人間的な側面、つまり「心のケア」に繋がるアイテムの価値が浮かび上がってきます。過酷で先の見えない避難生活において、心身のストレスを少しでも和らげることが、生き抜く力に直結するのです。

ひかりBOSAIイメージ

特に多くの経験者がその重要性を異口同音に語るのが「音」「光」「甘いもの」の存在です。

孤独を癒す「音」の力:携帯ラジオとイヤホン

大規模停電により、街の喧騒が消え、静寂に包まれた夜の避難所では、社会から隔絶されたような強い孤独感と不安に襲われます。そんな時、携帯ラジオから流れるアナウンサーの声や音楽は、「自分たちは一人ではない」「社会は動いている」という確かな安心感を与えてくれます。また、避難所ではプライバシーがほとんどありません。周囲の話し声やいびきが気になる時、イヤホンがあれば、ラジオの音で雑音を遮断し、少しでも安眠できる環境を作ることができます。

暗闇の不安を消す「光」の力:ヘッドライト

夜間の避難所では、移動の際に懐中電灯を持つと片手が塞がってしまいます。トイレに行く際や、荷物を整理する際に両手が使えるヘッドライトは、想像以上に便利で安全です。特に、子どもを抱えている場合や、高齢者で杖を使っている場合には、両手が自由になることのメリットは計り知れません。自分の視線の先を常に照らしてくれるため、暗闇での転倒リスクを大幅に減らすことができます。

心と体にエネルギーを補給する「甘いもの」の力

災害時の食事は、どうしても炭水化物中心の単調なものになりがちです。そんな時、一口の甘いものがもたらす効果は絶大です。チョコレートや飴、ようかんなどは、長期保存が可能で、手軽に糖分を補給し、脳と体に迅速なエネルギーを供給してくれます。それだけでなく、「甘い」という味覚は、精神的な安らぎや幸福感をもたらし、極度のストレス下にある心を和らげる効果が期待できます。

防災というと、ついサバイバルのような実用一辺倒で考えがちですが、被災生活は長期戦になる可能性もあります。その戦いを乗り切るためには、身体だけでなく「心」の健康を保つ視点が非常に重要です。少しでも「ほっとできる瞬間」や「日常を感じられる瞬間」を作れるようなアイテムも、立派な防災グッズなんですよ。

経験者が選ぶ本当に必要な非常持ち出し袋の中身

「防災グッズは重要だ」と理解しても、必要と思われるもの全てを一つのリュックサックに詰め込むのは現実的ではありません。重すぎて持ち運べなければ、それは防災グッズではなく、ただの「重り」になってしまいます。そこで、防災の専門家が推奨するのが、備えを目的と状況に応じて「0次・1次・2次」という3つのフェーズ(段階)に分けて考えるアプローチです。

| 段階 | 目的とコンセプト | 保管場所 | 主な中身の具体例 |

|---|---|---|---|

| 0次の備え | 外出先での被災に備える(Always with you) 通勤・通学中など、自宅から離れている時に被災し、帰宅困難になる事態を想定。常に携帯し、最低限の状況に対応する。 | 普段使う通勤・通学カバン、ポーチの中 | モバイルバッテリー、携帯トイレ(1〜2回分)、除菌ウェットティッシュ、マスク、LEDミニライト、小銭(公衆電話用)、絆創膏、常備薬、非常食(チョコレート、飴、エナジーバーなど) |

| 1次の備え | 緊急避難し、3日間生き抜く(Emergency Bag) 自宅が危険な状態になり、避難所などへ緊急避難する場合を想定。公的支援が届くまでの約3日間を自力で凌ぐための物資。 | 玄関や寝室の枕元など、家の中で最も早く持ち出せる場所 | 飲料水(500ml×2〜3本)、食料(3日分、調理不要なもの)、携帯トイレ(3日分/約15回)、救急セット、手回し充電ラジオライト、下着・靴下、軍手、タオル、貴重品(現金、身分証コピー)、アルミ製サバイバルシート |

| 2次の備え | 在宅避難で1週間以上生活する(Home Stockpile) 家屋に大きな被害はなく、自宅で避難生活(在宅避難)を送る場合を想定。ライフラインの復旧を待つための備蓄。 | 自宅の収納、パントリー、物置、車の中など | 水(1人1日3L×7日分以上)、食料(7日分以上、カセットコンロで調理できるものも含む)、カセットコンロ・ガスボンベ、大型LEDランタン、給水タンク、生活用水の確保(お風呂の残り湯など)、トイレットペーパーやティッシュなどの日用品 |

このように、防災の備えを段階的に整理することで、「今、この瞬間に何をすべきか」が明確になります。一般的に「非常用持ち出し袋」と呼ばれるのは、この中の「1次の備え」を指します。まずはこの「1次の備え」を確実に準備し、その上で「0次」と「2次」の備えを充実させていくことが、合理的で無駄のない防災対策の鍵となります。

経験者が語る女性に必要な防災グッズ

避難所は、多様な背景を持つ人々が限られたスペースで生活する特殊な環境です。そのため、一般的な防災グッズに加えて、特に女性の視点から見た、心身の健康と尊厳を守るための配慮が不可欠になります。多くの女性被災者の経験から、以下のアイテムは「絶対に必要」と言えるものです。

ひかりBOSAIイメージ

1. 衛生用品(最優先事項)

生理用品は、食料や水と同じレベルの最重要アイテムです。過去の災害では、支援物資として後回しにされたり、男性の職員に要望を伝えにくかったりしたため、入手が非常に困難になったケースが数多く報告されています。ナプキンだけでなく、おりものシート、サニタリーショーツ、デリケートゾーンを清潔に保つためのウェットティッシュも備えておくと、心身の不快感を大きく軽減できます。普段から使い慣れているものを、最低でも2周期分(約2ヶ月分)は備蓄しておきましょう。

2. プライバシー保護・防犯用品

体育館などの広い空間に雑魚寝する避難所では、プライバシーの確保が極めて困難です。着替えや授乳、あるいは単に休息をとりたい時にも、周囲の視線は大きなストレスとなります。頭からすっぽりかぶれるポンチョや、大判のストール、授乳ケープは、簡易的なパーソナルスペースを作り出すために非常に役立ちます。また、残念ながら、混乱した状況下では性犯罪のリスクも指摘されています。夜間のトイレなど、一人で移動する際の不安を軽減するために、防犯ブザーやホイッスルを常に首から下げておく、あるいはすぐ取り出せる場所に入れておくことが強く推奨されます。

3. スキンケア・ヘアケア用品

これらは「贅沢品」ではありません。断水で洗顔ができない、慣れない環境で眠れないといった状況が続くと、肌は荒れ、心も疲弊します。オールインワンジェルや拭き取りタイプのクレンジングシート、リップクリームといった最低限のスキンケア用品は、肌の健康を保つだけでなく、「いつも通りの自分」を保つための精神的な支えとなります。同様に、水のいらないドライシャンプーや、髪をまとめるためのヘアゴム、小さな鏡なども、不快感を和らげ、尊厳を保つために重要な役割を果たします。

これらの女性向けアイテムは、決して「わがまま」や「贅沢」ではありません。ストレスの多い避難生活において、女性が心身の健康を維持し、尊厳を保ちながら安全に過ごすために不可欠な「必需品」であるという認識が、社会全体で共有されるべきです。

結論:非常用持ち出し袋や防災リュックはいらないは間違い

- 非常用持ち出し袋は災害という極限状況を生き抜くための生命線

- 公的な支援はすぐには来ないことを前提に「自助」の準備が不可欠

- 市販の防災セットは「ベースキット」として捉え過信しない

- 自分と家族の状況に合わせた最適なカスタマイズが最も重要

- いらないグッズの共通点は「重い」「かさばる」「代替可能」

- アルミシートは毛布よりも軽量かつコンパクトで防寒に優れる

- 衛生面を考慮し水に流せるティッシュやトイレットペーパーを選ぶ

- 灯りは火災リスクのないLED製品、特に両手が空くヘッドライトが推奨される

- 非常食はライフライン停止を想定し調理不要で食べられるものが基本

- 携帯トイレと衛生用品は命と尊厳を守るための最優先アイテム

- モバイルバッテリーやラジオは情報という生命線を確保するために必須

- 女性は一般的なグッズに加え衛生・プライバシー・防犯用品を必ず準備する

- 防災の備えは目的別に「0次・1次・2次」の3段階で考えると合理的

- 普段の生活の中で備蓄を習慣化できる「ローリングストック法」を実践する

- 防災準備は「いつか」ではなく「今すぐ」始めるべき自分事である

コメント