地震雲とは?画像で見る前兆の噂と科学的根拠

地震雲とは?画像で見る前兆の噂と科学的根拠

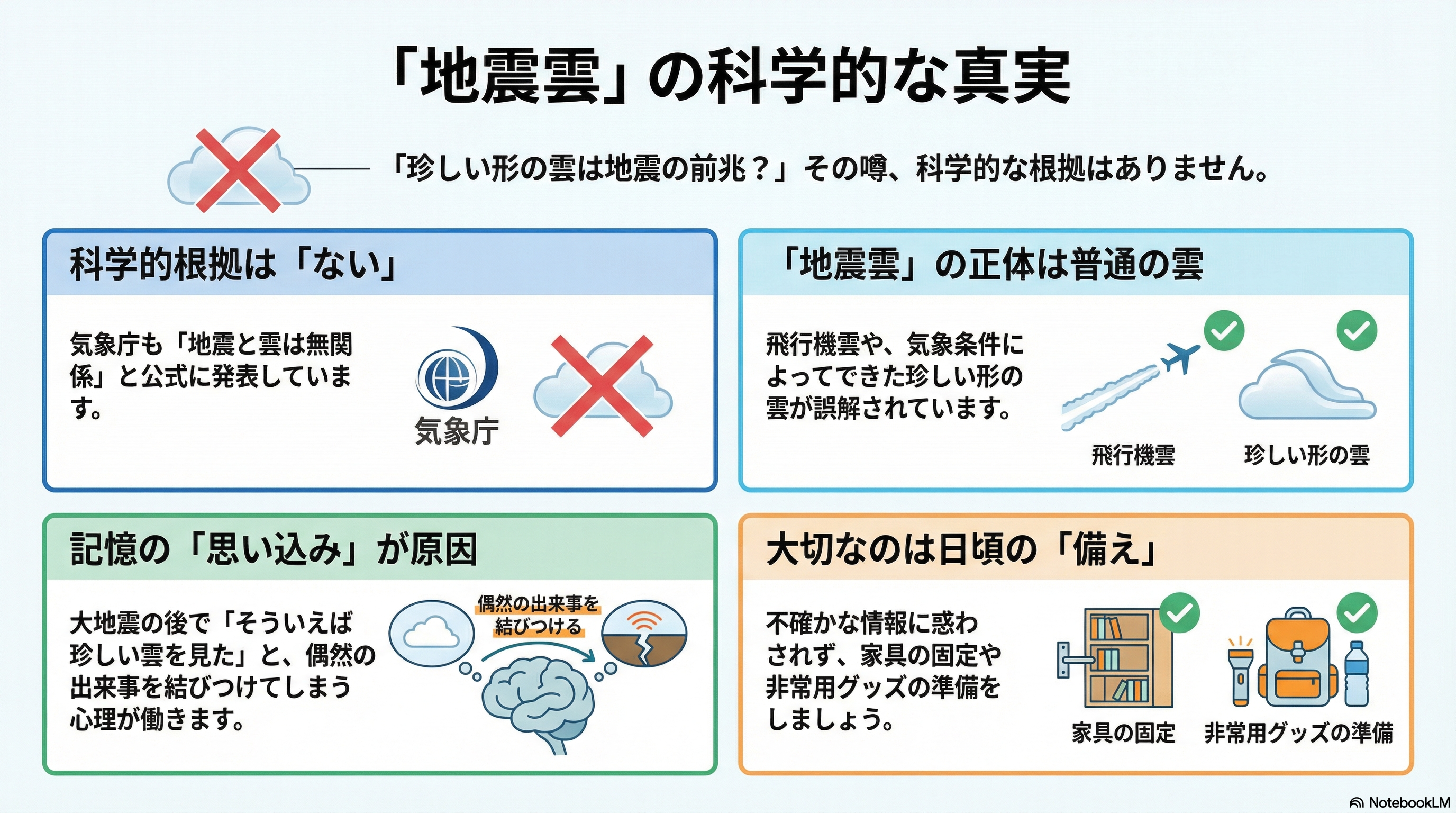

「この不思議な形の雲は、もしかして地震雲…?」と、空に浮かぶ珍しい雲の画像を見て、地震の前兆ではないかと不安に感じた経験はありませんか。特に、東日本大震災のような大きな災害の後には、一直線に伸びる雲やうろこ雲との違いがSNSなどで話題になることも少なくありません。この記事では、地震雲とは何か、その種類と特徴、そしてよくある地震雲の画像を紹介しながら、噂の真相に深く迫ります。また、地震雲は嘘なのか、前兆としての科学的根拠はあるのかという疑問に対し、気象庁の公式見解や専門家の意見を交えて徹底的に解説します。さらに、雲以外の地震の前兆とされる現象にも触れつつ、画像や不確かな噂に惑わされず、本当に大切な命を守るための備えとは何かを一緒に考えていきましょう。

- 地震雲とされる雲の種類とその特徴

- 地震雲の噂と科学的な根拠の関係性

- 気象庁が示す地震と雲に関する公式な見解

- 本当に重要な地震への正しい備え

「地震の前兆」としてネットやSNSで話題になることがある「地震雲」。 あの不思議な形の雲は、本当に巨大地震のサインなのでしょうか? 古くからの伝承、語られる発生メカニズム、そして気象学・科学の視点からの結論まで、防災の観点から冷静に解説します。

地震雲とは?画像で見る前兆の噂

- 地震雲の種類と特徴

- よくある地震雲画像を紹介

- 一直線に伸びる雲は地震のサイン?

- 地震雲とうろこ雲の見た目の違い

- 東日本大震災でも目撃された?

地震雲の種類と特徴

「地震雲」という言葉を耳にすると、何か特別な雲を想像するかもしれませんが、実は科学的に「地震雲」という名の雲は存在しません。しかし、古くから「地震の前兆ではないか」と噂されてきた、人々の不安を掻き立てる特徴的な形の雲はいくつかあります。ここでは、一般的に地震雲として語られることが多い雲の種類と、それぞれの気象学的な側面を詳しく解説します。

これから紹介する雲は、あくまで「地震と関連があるのではないか」と俗に言われているものです。科学的な証明がされているわけではないという点を、まず念頭に置いてご覧ください。

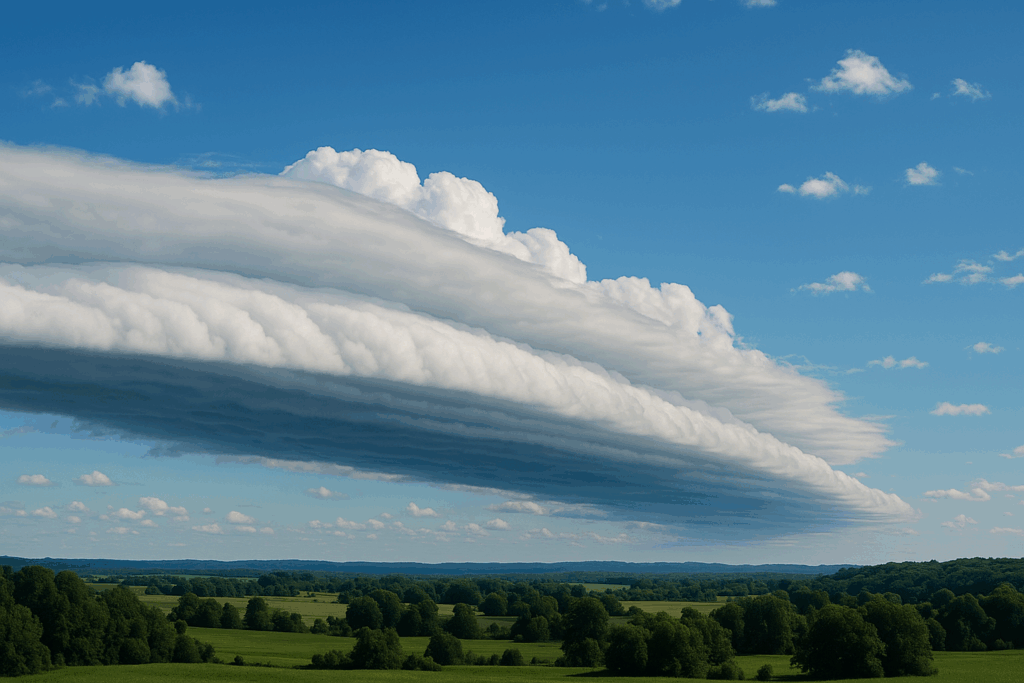

帯状雲(断層状雲)

放射状雲

肋骨状雲(波状雲)

竜巻状雲(縄状雲)

さや豆状雲(レンズ状雲)

ひかりBOSAIイメージ

| 通称 | 形状の詳しい特徴 | 気象学的な説明・備考 |

|---|---|---|

| 帯状雲(断層状雲) | 空を真っ二つに分断するように、太く長く伸びる帯状の雲。雲と青空の境界が、まるで定規で引いたかのように直線的に見えることもあります。 | 最も多く「地震雲」として報告されるタイプです。実際は、性質の異なる空気の塊が接する境界線(前線面)などで見られることがあります。 |

| 放射状雲 | ある一点(放射点)から、太陽光線のように複数の雲が放射状に広がって見えます。空全体を覆うような壮大な景観になることも。 | 実際には平行に並んでいる雲の列が、遠近法によって一点から広がっているように見える錯覚現象であることがほとんどです。 |

| 肋骨状雲(波状雲) | あばら骨のように、あるいは洗濯板のように、平行な筋がいくつも規則正しく連なって見えます。空に広がる波のような形をしています。 | これは気象学で「波状雲(はじょううん)」と呼ばれる典型的な雲です。上空の風速が異なる層で発生する大気の波によって形成されます。 |

| 竜巻状雲(縄状雲) | 竜巻のように、地面から空へ、あるいは空から地面へと垂直に立ち上るように見える雲。ねじれた縄のように見えることもあります。 | 多くは飛行機雲が上空の強い風によって変形したものです。また、積乱雲が発達する過程で見られることもあり、気象学で説明が可能です。 |

| さや豆状雲(レンズ状雲) | レンズやUFOのような、滑らかで輪郭のはっきりした円盤状の雲。空にポツンと浮かんでいるように見えます。 | 特に山の周辺で、湿った空気が山の斜面を上昇する際に発生しやすい「レンズ雲」と酷似しており、珍しいですが気象現象の一つです。 |

これらの雲は、いずれも見た目に強いインパクトがあり、日常あまり見かけない形状であるため、人々の不安と結びつきやすいのかもしれません。しかし、その多くは特定の気象学的な条件が揃えば発生しうる自然現象として説明が可能です。

よくある地震雲画像を紹介

SNSやインターネット上では、「これは地震雲ではないか?」とされる画像が、人々の不安と共にたびたび拡散されます。ここでは、そうした画像でよく見られる代表的な雲の正体について、具体的に見ていきましょう。

まず、空を鋭く一直線に貫くような筋状の雲。これは「飛行機雲」である可能性が非常に高いです。飛行機雲は通常すぐに消えますが、上空の湿度が高いといった条件が揃うと、何時間も消えずに空に残り、さらに風の影響で太く広がったり、形が変わったりすることがあります。これが「異常な雲」と誤解される一因です。

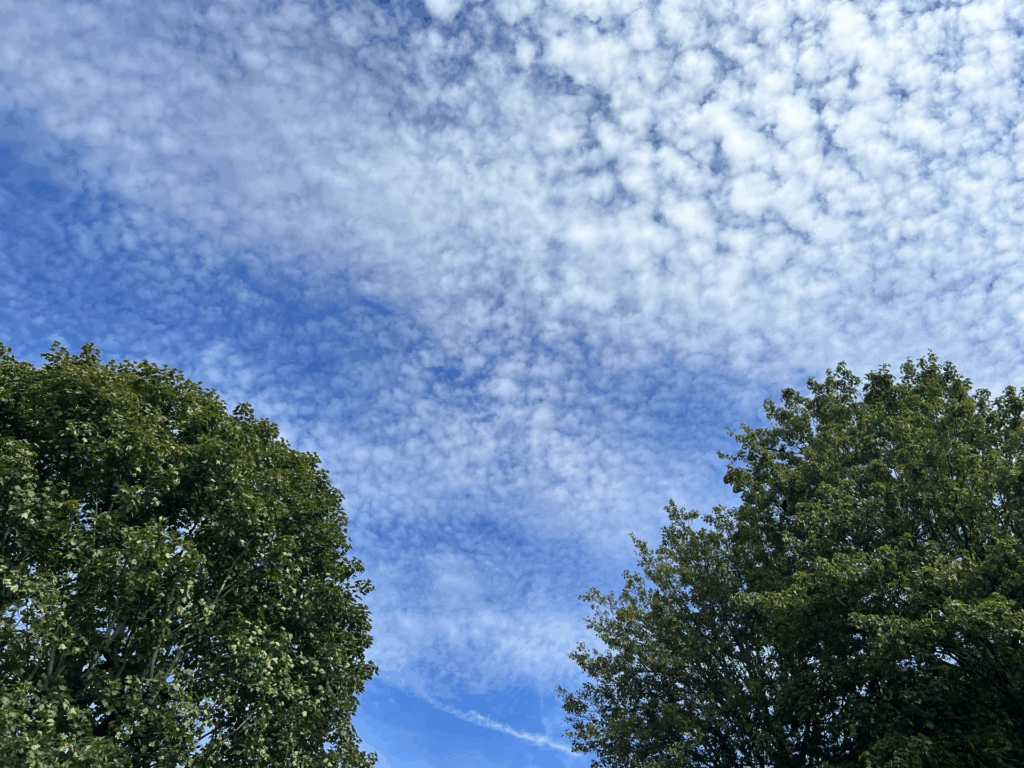

次に、空全体に魚のうろこやさざ波のような模様が広がる雲。これは気象学でいう「巻積雲(けんせきうん)」や「高積雲(こうせきうん)」、通称「うろこ雲」「ひつじ雲」と呼ばれる雲です。これらの雲は、低気圧や前線が近づいているサインとして知られ、天気が下り坂に向かうことを示唆しますが、地震との直接的な関連性はありません。

飛行機雲

巻積雲(けんせきうん)

高積雲(こうせきうん)

ひかりBOSAIイメージ

遠近法による見え方の錯覚に注意

平行にどこまでも続く線路が、遠くの一点で交わって見えるのと同じように、空に平行に並んだ雲の列でも、地上から見上げると地平線や空の一点から放射状に広がっているように見えます。これも「放射状の地震雲」と誤解されやすい典型的なパターンです。

一直線に伸びる雲は地震のサイン?

前述の通り、空に現れる長くシャープな一直線の雲は、地震のサインではなく「飛行機雲」であることがほとんどです。この点をもう少し詳しく掘り下げてみましょう。

飛行機雲は、飛行機のエンジンから排出された高温の水蒸気や、排気ガスに含まれる微粒子(エアロゾル)が核となり、上空約マイナス40℃以下の非常に冷たい空気中で急速に凍って氷の粒となり、雲として見える現象です。人工的に作られる雲と言えます。

通常、上空の空気が乾燥していると、できた氷の粒はすぐに蒸発して消えてしまいます。しかし、上空に湿った空気が存在すると、氷の粒が蒸発しにくく、長時間にわたって飛行機雲が残り続けるのです。さらに、上空の風が強い場合は、その雲が帯状に大きく広がったり、ねじれたりして、あたかも自然に発生した巨大な雲のように見えることがあります。

特に、航空路が集中している地域の上空では、複数の飛行機が異なるルートで飛行した結果、空に何本もの線が引かれたり、それらが交差したりして、異様な光景に見えることも珍しくありません。しかし、これはあくまで上空の気象状態と航空機の運航状況を反映したものであり、地下数kmから数十kmで起こる地殻活動とは直接結びつかないのです。

注意:「低い高度に現れる飛行機雲は地震雲だ」という説もありますが、雲の高さは太陽光の当たり方や周囲の雲との対比によって、実際より低く見えることがあります。見た目だけで高度を正確に判断するのは非常に困難です。

地震雲とうろこ雲の見た目の違い

「地震雲」として報告される写真の中に頻繁に登場するのが「うろこ雲」です。しかし、うろこ雲は気象学的に分類されている正式な雲の一種であり、地震とは別のメカニズムで発生します。両者の違いを正しく理解することが、不要な不安を解消する上で非常に重要です。

ここでは、両者の特徴を比較表で詳しく見てみましょう。

| 比較項目 | うろこ雲(巻積雲・高積雲) | 地震雲とされる雲 |

|---|---|---|

| 科学的定義 | 存在する。気象学で「巻積雲」や「高積雲」として明確に定義された雲。 | 存在しない。科学的な定義はなく、あくまで通称・俗称の域を出ない。 |

| 形状・見た目 | 小さな雲の塊が多数集まり、魚のうろこや波のような、規則的で美しい模様を作る。 | 帯状、放射状、竜巻状など、様々な形状が報告されるが、一貫した定義や共通の形状はない。 |

| 発生高度 | 巻積雲は約5,000m〜13,000m、高積雲は約2,000m〜7,000mと、比較的中〜高高度に発生。 | 特定の高度は示されておらず、報告によってバラバラである。 |

| 天候との関連 | 温暖前線や低気圧が接近しているサインであることが多く、数時間後〜翌日に天気が崩れる前兆とされる。 | 天候との明確な関連性は指摘されておらず、晴天時に現れたとされることが多い。 |

このように、「うろこ雲」は空の状態を教えてくれる天気の道しるべにはなりますが、それ自体が地震の前兆となるわけではありません。その美しくも不思議な見た目から様々な憶測を呼ぶことがありますが、まずは科学的な気象現象として捉えることが大切です。

東日本大震災でも目撃された?

2011年3月11日に発生し、甚大な被害をもたらした東日本大震災。その発生後、「あの日の前、不思議な雲を見た」「空の様子がいつもと違った」という証言が数多く報告されました。実際に、インターネット上には震災前に撮影されたとされる、長く伸びる帯状の雲や、空を覆う波状の雲の画像が今もなお残っています。

しかし、これらの証言や画像と、地震の発生との間に明確な因果関係があるという科学的な証明は、残念ながらなされていません。

人間には、非常に大きな出来事が起きた後、その原因や前触れを過去の記憶の中から無意識に探してしまうという心理的な傾向があります。これを心理学では「後知恵バイアス」や「確証バイアス」と呼びます。

「そういえば、あの日、空に奇妙な雲が浮かんでいたな」と、地震というあまりにも強烈な出来事と、たまたまその日に偶然見た珍しい雲の記憶を、後から結びつけてしまうのです。逆に、珍しい雲を見た日に何も起きなければ、その雲のことは多くの場合はすぐに忘れてしまいます。このため、大地震の後に「地震雲」の目撃証言が急増する傾向があると考えられています。

もちろん、被災された方々が体験した切実な証言を軽視する意図は全くありません。ただ、科学的な検証という観点から見ると、それらの雲が地震の前兆であったと客観的に断定することは、非常に難しいのが現状なのです。

地震雲とは嘘?画像や前兆の科学的根拠

- 地震雲に科学的根拠はあるのか

- 気象庁の公式見解について

- 地震が起きる前の特徴はあるの?

- 雲以外の地震の前兆とされる現象

- 地震雲とは?画像や前兆に惑わされない備え

地震雲に科学的根拠はあるのか

結論から繰り返し述べると、現時点の科学では、地震雲と地震の発生を結びつける明確な科学的根拠は認められていません。多くの地震研究者や気象学者は、一般的に「雲と地震に直接的な関係はない」と考えています。その主な理由を、さらに深く掘り下げてみましょう。

1.発生メカニズムの根本的な違い

地震は、地下深くにあるプレート(岩盤)の歪みが限界に達し、急激に破壊・運動することによって引き起こされる「地殻圏」の現象です。一方、雲は、大気中の水蒸気が上昇気流によって上空に運ばれ、冷やされて水滴や氷の粒になることで形成される「大気圏」の現象です。この全く異なる領域で起こる二つの現象を、直接的かつ物理的に関連付けるメカニズムが、現在の科学では説明できていません。

一部で「地震前に岩盤の破壊によって発生する電磁波が、上空の大気に影響を与えて雲の形を変える」という仮説が唱えられることがあります。しかし、地下深くで発生したとされる微弱な電磁波が、地表を通過し、さらに地上数千メートル上空の雲の形成にまで影響を及ぼすというプロセスは、科学的に非常に考えにくいとされています。

2.再現性の欠如と客観性の問題

科学的な事実として認められるためには、同じ条件下で同じ現象が繰り返し発生する「再現性」が不可欠です。「地震雲」とされる現象には、この再現性が全くありません。ある大地震の前には「帯状の雲」が出たと言われ、別の地震では「波状の雲」だったと言われるなど、報告される雲の形に一貫性がありません。また、「珍しい形」「不気味な形」といった判断は、見る人の主観に大きく依存します。誰が見ても同じように判断できる客観的な基準や観測方法が確立されていないことも、科学的な検証を困難にしている大きな要因です。

日本は世界有数の地震多発国であり、気象庁の震度データベースによれば、震度1以上の地震は年平均で2,000回近く発生しています。一方で、空には日々様々な形の雲が現れます。この二つが偶然同じタイミングで発生し、「地震雲だ」と結びつけられてしまうケースがほとんどだと考えられています。

気象庁の公式見解について

日本の気象や地震に関する観測・研究を行う公的機関である気象庁も、地震雲と地震の関連性を明確に否定する見解を公式に発表しています。

気象庁の公式サイトにある「よくある質問集」の「地震予知について」というページでは、地震雲に関する一般からの質問に対して、科学的知見に基づいた回答を掲載しています。

気象庁の公式見解(要約)

- 雲は大気現象であり、その時々の気象条件で様々な形に見える。一方、地震は地面の中の現象であり、メカニズムが全く異なる。

- 地震の発生前に、地殻の変動によって何らかの物理・化学的な変化が起きる可能性は否定できないが、それが大気中の雲の形にまで影響を及ぼすという科学的な説明はなされていない。

- 「地震雲」とされるものの多くは、既知の気象学で説明できるありふれた雲である。

- 形の変わった雲と地震の発生は、全く関連のない二つの現象が見かけ上結びつけられているに過ぎず、科学的な議論の対象とはなっていない。

このように、日本の防災情報の中核を担う気象庁が、地震雲については科学的根拠がないという立場を明確にしています。また、研究者で組織される日本地震学会も、一般の地震研究者は雲と地震の関係はないと考えている、と説明しています。

不安な情報に接した際は、SNSなどでの拡散情報だけでなく、まずはこうした信頼できる公的機関の一次情報を確認することが極めて重要です。

地震が起きる前の特徴はあるの?

ひかりBOSAIイメージ

「雲が地震予知の頼りにならないのなら、他に地震が起きる前の特徴はないのだろうか?」と多くの方が疑問に思うかもしれません。結論から申し上げると、現在の科学技術の水準では、「いつ・どこで・どれくらいの規模の地震が起きるか」を、数時間から数日前に高い精度で予測する(=直前予知する)ことは、残念ながら困難とされています。

日本の地震調査研究を推進する政府の特別機関である地震調査研究推進本部も、確度の高い地震の短期予測は難しいという見解を示しており、予測に頼るのではなく、日頃からの備えの重要性を繰り返し訴えています。

ただし、「予知」はできなくても、地震発生のメカニズムを解明し、将来のリスクを評価するための「予測」研究は日々進歩しています。例えば、以下のような科学的アプローチが行われています。

- 地震発生の長期評価:過去の地震の発生履歴や地質調査、地殻変動の観測データなどから、特定の活断層や海溝で、今後数十年といった長い期間のうちに大地震が発生する確率や規模を評価します。

- 前震活動の観測:稀なケースですが、大きな地震(本震)の前に、その震源域で小さな地震(前震)が活発化することがあります。この活動を精密に監視することで、より大きな地震への警戒を促すことがあります。

- 地殻変動の精密監視:GPS(GNSS)観測網などを用いて、プレートの動きに伴う地面の微細な変動(歪み)を常に監視し、異常な変化がないかをチェックしています。

これらの科学的な研究は、あくまで確率や長期的な傾向を示すものであり、「来週、首都圏で大地震が来ます」といったピンポイントの予知はできません。だからこそ、私たちは「地震はいつでもどこでも起こりうる」という前提に立ち、日頃から備えを怠らないことが何よりも大切なのです。

雲以外の地震の前兆とされる現象

地震雲と同様に、科学的な根拠は確立されていないものの、古くから世界各地で「地震の前兆ではないか」と語り継がれてきた現象がいくつか存在します。これらは総称して「宏観異常現象(こうかんいじょうげんしょう)」と呼ばれ、特別な観測機器を使わず、人間の五感で感知できる異常現象を指します。

ここでは、その代表的な例をいくつか紹介します。

- 動物の異常行動:普段は深海に生息するリュウグウノツカイなどの深海魚が沿岸で捕獲される、犬や猫が異常に鳴き続けたり怯えたりする、カラスの大群が騒ぐ、飼っていた金魚が暴れる、冬眠中のヘビやミミズが大量に地上に出てくるなど、多岐にわたる報告があります。

- 井戸水や温泉の異常:井戸の水位が急に変動する、水が濁る、温泉の色や匂いが変わる、湧出量が変化するなど。地下の岩盤の歪みによって地下水脈に変化が生じるという仮説に基づきます。

- 地鳴り:地震の揺れが来る前に、地面の奥から「ゴーッ」という低い音が聞こえるという証言があります。

- 発光現象:地震の直前や最中に、空が稲光のように、あるいはオーロラのように光るのが目撃されることがあります。「地震光」と呼ばれ、研究対象にはなっていますが、発生メカニズムは未解明です。

- 電磁波の異常:ラジオに大きなノイズが入ったり、テレビの映りが悪くなったりするという報告です。

極めて重要な注意点:これらの現象も、地震雲と全く同じく、地震との明確な因果関係は科学的に証明されていません。動物の行動は天候の変化や他の動物の接近、病気など様々な要因で変化しますし、井戸水の変化も大雨などの影響が考えられます。これらの現象を地震予知の根拠とすることは極めて危険であり、あくまで逸話や参考情報として留めておくのが賢明です。

地震雲とは?画像や前兆に惑わされない備え

ここまで見てきたように、地震雲とは何か、その画像や前兆とされる現象には、現在の科学では明確な根拠がありません。本当に大切なのは、インターネットやSNSで目にする不確かな情報に一喜一憂し、不安を増幅させるのではなく、信頼できる公的機関の情報を元に、日頃から着実な「備え」を進めておくことです。

地震は、空にどんな形の雲が浮かんでいようと、いつどこで発生するかわからないからです。本当に自分や家族の大切な命を守るために、内閣府の防災情報ページなどを参考に、今すぐできる備えをもう一度見直してみましょう。

- 地震雲は科学的に定義された雲ではなく俗称である

- 地震の前兆であるという科学的な根拠は確立されていない

- 一般的に地震雲と呼ばれる雲の多くは気象学で説明できる

- 帯状雲や放射状雲、波状雲などが代表的な例として挙げられる

- 空に現れる一直線に見える雲の多くは飛行機雲である

- うろこ雲は天候の変化を示す雲であり地震の前兆とは無関係

- 大災害の後には珍しい雲と地震を結びつけやすい心理が働く

- 気象庁や日本地震学会も地震雲と地震の関連を公式に否定している

- 現在の科学では地震を正確に直前予知する技術は確立されていない

- 動物の異常行動や地鳴りなども科学的根拠は不十分である

- 不確かな情報に惑わされず冷静に判断し行動することが重要

- 家具の固定やガラスの飛散防止対策は命を守る第一歩

- 最低でも3日分、可能であれば1週間分の水と食料を備蓄する

- 非常用持ち出し袋を準備し、家族で避難場所と避難経路を確認しておく

- 公的機関が発表する信頼できる情報を日頃から確認する習慣をつける

コメント