【2025年版】地震に備えるものリスト完全版

【2025年版】地震に備えるものリスト完全版

突然の災害に備え、基本的な地震に備えるものリストの準備はできていますか?この記事では、まず命を守るために必要なもの一覧から、緊急時に地震で持って逃げるものは何かを具体的に解説します。さらに、詳細な備蓄リスト 食べ物と水についてはもちろん、あると便利な地震対策グッズまで網羅的にご紹介。特に、子供の年齢に合わせた備えや、高齢者のために準備するものについても詳しく触れていきます。また、机上の空論で終わらないよう、経験から学ぶ地震に備えるものリストとして、実際に被災された方々の声を基に「地震の時なくて困ったものは何ですか?」という疑問にもお答えします。経験者が語る本当に役立ったもの、そして意外といらなかったものとは何かを知ることで、あなたの防災準備はより実践的になるはずです。さあ、この記事を参考に、定期的的に見直す地震に備えるものリストを作成し、万全の対策を始めましょう。

- 本当に必要な防災グッズのリストがわかる

- 家族構成や状況に応じた備えが理解できる

- 被災経験者のリアルな声から学ぶべき点がわかる

- 備えを定期的に見直し、管理する方法が身につく

基本的な地震に備えるものリスト

ひかりBOSAIイメージ

- 命を守るために必要なもの一覧

- 地震で持って逃げるものは?

- 備蓄リスト 食べ物と水について

- あると便利な地震対策グッズ

- 子供の年齢に合わせた備え

- 高齢者のために準備するもの

命を守るために必要なもの一覧

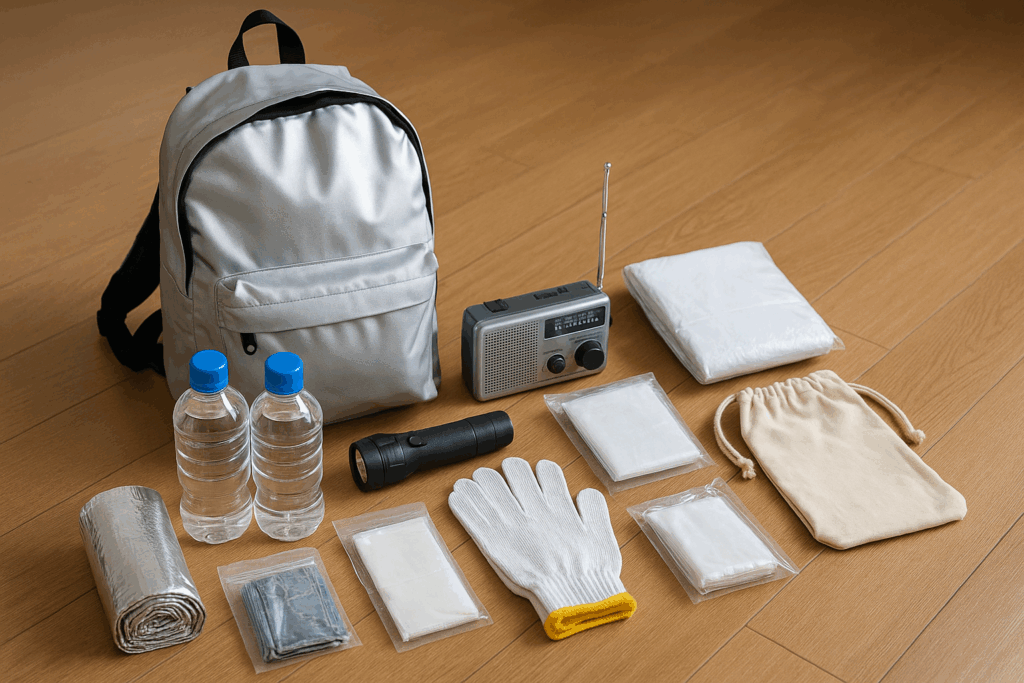

地震が発生した際、まず自分の命、そして家族の命を守るために最低限必要なものは何でしょうか。これらは「非常用持ち出し袋」として、避難時にすぐに持ち出せる場所にまとめておくべき最優先アイテム群です。情報が錯綜し、電気・ガス・水道といったライフラインが停止する過酷な状況下で、救助や支援が本格化するまでの数日間を自力で乗り切るための、文字通り生命線となります。

主に、「水」「食料」「情報収集手段」「衛生用品」「救急用品」の5つのカテゴリが挙げられます。これらの一つでも欠けていると、避難生活の安全性と健康維持は非常に困難なものになるでしょう。特に、清潔な飲料水と、断水下でも使える携帯トイレは、生命維持と感染症予防の観点から絶対に欠かせません。首相官邸のウェブサイトでも、これらの備えの重要性が強調されています。まずは以下の表を参考に、ご自身の備えに抜け漏れがないか、一つひとつ丁寧に確認してみてください。

| カテゴリ | 品目 | 備考 |

|---|---|---|

| 貴重品 | 現金(小銭多め)、身分証明書・健康保険証のコピー、預金通帳のコピー、印鑑 | 停電時には電子マネーやATMが使えません。公衆電話や自動販売機用に10円玉や100円玉を多めに準備しましょう。コピー類は防水ケースに入れると安心です。 |

| 飲料水・食料 | 飲料水(500ml×2本程度)、非常食(栄養補助食品、飴、羊羹など) | 持ち出し袋に入れるのは、避難所までの移動中に消費する最低限の量です。重くなりすぎると迅速な避難の妨げになるため、軽量で高カロリーなものを選びましょう。 |

| 情報・通信 | 携帯ラジオ(手回し充電式が望ましい)、予備電池、モバイルバッテリー | スマートフォンの電波が途絶えたり、充電が切れたりする状況を想定し、電池不要で情報収集できるラジオは必須です。モバイルバッテリーはフル充電を維持しましょう。 |

| 照明・安全 | ヘッドライト、軍手(滑り止め付き)、防災ホイッスル | 両手が自由に使えるヘッドライトは、夜間の避難や作業で非常に役立ちます。ホイッスルは、瓦礫の下敷きになった際など、少ない体力で自分の居場所を知らせる命綱です。 |

| 衛生用品 | 携帯トイレ(最低でも3日分)、ウェットティッシュ、マスク、歯磨きシート、生理用品 | 断水時の衛生環境の悪化は、感染症や食中毒のリスクを高めます。携帯トイレは家族の人数分より多めに準備しておくと精神的な余裕につながります。 |

| 救急用品 | 絆創膏、消毒液、ガーゼ、包帯、常備薬、お薬手帳のコピー | 普段服用している薬は絶対に忘れないようにしましょう。お薬手帳のコピーもセットで防水ケースに入れておくと、避難先での医療支援が受けやすくなります。 |

常備薬とお薬手帳は「命のセット」

持病がある方は、最低でも1週間分の常備薬とお薬手帳のコピーを必ず準備してください。災害時には医療機関も被災し、通常通りの診察や処方が困難になる可能性があります。「いつもの薬」が手に入らない事態は避けなければなりません。お薬手帳があれば、避難先で初めて会う医師や薬剤師にも、正確な情報を伝えられます。

地震で持って逃げるものは?

「命を守るために必要なもの」と重なる部分も多いですが、「地震で持って逃げるもの」という視点では、より緊急性と機動力が重視されます。これは、大きな揺れが収まった直後、火災や家屋倒壊の危険から逃れるために、文字通り「これだけは持って逃げる」という最小限のアイテムを指します。いわゆる「0次の備え(普段から携帯するもの)」や「1次の備え(非常用持ち出し袋)」に含まれるものであり、重すぎず、迅速な行動を妨げないことが絶対的な条件となります。

大人が背負って無理なく、かつ速やかに移動できる重さは、一般的に男性で10kg、女性で7kgが目安とされています。これを超える荷物は、避難時の転倒リスクを高めたり、体力を消耗させたりする原因になりかねません。この重量制限の中で、避難所までの道のりや、到着後の数時間を乗り切るために本当に必要なものを厳選して詰め込む必要があります。

避難行動を最優先したアイテム選び

ひかりBOSAIイメージ

まず、避難行動そのものを安全にするための装備を考えましょう。ヘルメットや防災頭巾は、落下物から頭部を守るために不可欠です。これらは袋にしまうのではなく、玄関のドアや寝室の枕元など、すぐに手に取れる場所に置いておくのが鉄則です。同様に、停電時の暗闇や散乱したガラス片から足を守るための底の厚い靴やスリッパも、枕元に準備しておきましょう。

その上で、持ち出し袋の中身は、前述の「命を守るために必要なもの一覧」の中から、さらに優先順位をつけて絞り込みます。例えば、食料は数日分ではなく、避難所にたどり着くまでの半日~1日分程度(すぐにエネルギーになる栄養補助食品や飴など)に限定する、といった判断が求められます。何よりもまず、二次災害に巻き込まれることなく、安全な避難場所へたどり着くことを最優先に考えましょう。

よく「あれもこれも」と心配になって詰め込みすぎてしまい、結局重くて玄関から持ち出すのをためらってしまった、という話も聞きます。一度すべての荷物をリュックに詰めて、実際に背負って近所を少し早足で歩いてみることを強くおすすめします。重さやバランスを体感することで、「これは置いていこう」「これはもっと軽いものに替えよう」といった具体的な改善点が見えてきますよ。

備蓄リスト 食べ物と水について

自宅での避難生活(在宅避難)や、避難所生活が長期化する場合に備えるのが「備蓄品」です。特に生命維持に直結する食べ物と水は、家族全員が数日間生き延びるために、計画的かつ十分な量を準備しておく必要があります。

内閣府の防災情報ページなど、多くの公的機関が推奨している備蓄量の目安は、最低でも3日分、大規模災害を想定するならば1週間分です。災害発生直後の72時間は人命救助が最優先されるため、支援物資の配給がすぐには始まらない可能性を常に念頭に置いておくことが重要です。

飲料水:1人1日3リットルが生命線の目安

水は、直接飲むための飲料用と、調理や衛生のために使う生活用水を合わせて「成人1人あたり1日3リットル」を目安に準備しましょう。例えば4人家族であれば、「4人 × 3リットル × 7日分 = 84リットル」もの量が必要になります。これは2リットルのペットボトル42本分に相当します。長期保存が可能な備蓄用の水を購入するのが最も確実ですが、コストがかかる場合は、水道水を清潔なポリタンクなどに汲み置きする方法も有効です(ただし、衛生管理のため3日程度での入れ替えを推奨します)。

食料:賢い備蓄法「ローリングストック」を実践

「非常食」と聞くと、乾パンやアルファ米といった特別な食品を思い浮かべがちですが、それだけを大量にストックするのは管理も大変ですし、費用もかさみます。そこで、近年推奨されているのが「ローリングストック」という、日常生活の中に防災を取り入れる賢い方法です。

ローリングストックとは?

普段の食生活で利用している缶詰やレトルト食品、乾麺、フリーズドライ食品などを、いつもより少し多めに(例えば1週間分程度上乗せして)買っておきます。そして、賞味期限の古いものから順番に普段の食事で消費し、食べた分だけを新たに買い足していく方法です。これにより、特別な管理の手間なく、常に一定量の食料を備蓄できる上、いざという時に食べ慣れたものを食べられるという大きな安心感が得られます。

備蓄する食料を選ぶ際は、以下のポイントを意識すると、より実践的な備えになります。

- 調理不要でそのまま食べられるもの:サバ缶、フルーツ缶、魚肉ソーセージ、栄養補助食品など。

- 簡単な調理で食べられるもの:アルファ米、レトルトご飯、カップ麺、フリーズドライのスープや味噌汁など。

- 熱源の確保:簡単な調理のために、カセットコンロとカセットボンベも必ずセットで備蓄しましょう。ボンベは1週間分として1人6本程度が目安です。

- 栄養バランスの補完:炭水化物に偏りがちなので、野菜ジュースや青汁の粉末、マルチビタミンのサプリメントなども加えると、健康維持に役立ちます。

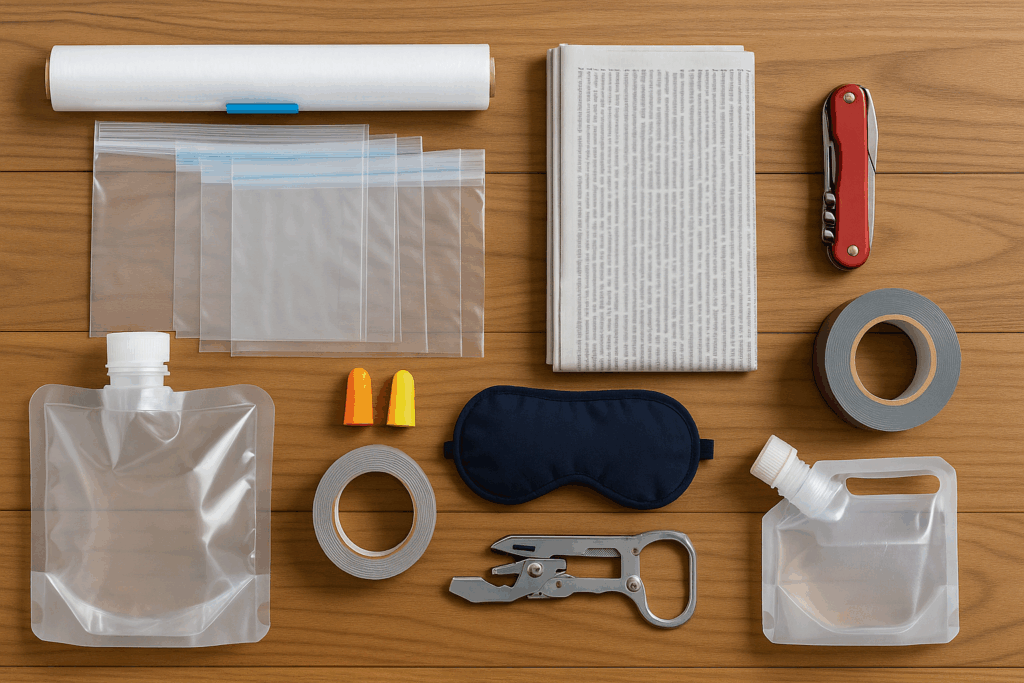

あると便利な地震対策グッズ

ひかりBOSAIイメージ

命を守るための必需品を揃えたら、次のステップとして、避難生活の質(QOL – Quality of Life)を少しでも向上させ、心身のストレスを軽減するための「あると便利なグッズ」を準備しましょう。これらは二次的な備えと捉えられがちですが、実際に被災した方々からは「これがあって本当に助かった」「これのおかげで心が折れずに済んだ」という声が多く聞かれる、重要なアイテムです。

特に衛生環境の維持、プライバシーの確保、そして体温管理(寒さ・暑さ対策)に関連するグッズは、避難生活が長引くにつれて、その重要性が増してきます。

生活の質を劇的に上げる便利グッズ

- サランラップ:お皿に敷けば食器を洗う必要がなくなり、貴重な水の節約に繋がります。体に巻けば保温効果があり、怪我をした際の応急処置として傷口を保護するラップ療法にも使える万能アイテムです。

- ポリ袋(大小様々なサイズ):ゴミ袋としてはもちろん、汚れた衣類を入れたり、水を運んだり、簡易的な防水袋や防寒着になったりと、その用途は無限大です。特に中身が見えない黒いポリ袋は、簡易トイレの目隠しなどにも役立ちます。

- 新聞紙:防寒材として体に巻いたり、服の間に挟んだりするだけで優れた断熱効果を発揮します。また、簡易トイレの吸水材にしたり、濡れた靴の湿気取りに使ったり、丸めて簡易スリッパにすることもできます。

- 多機能ナイフ(十徳ナイフ):缶切りやハサミ、ナイフ、栓抜きなどが一つにまとまっており、様々な場面で「これがあってよかった」と感じる瞬間があるでしょう。

- ガムテープ(布製):油性ペンで文字が書ける布製のものが最適です。メモを壁に貼ったり、壊れたものを補修したり、骨折時の添え木の固定に使ったりと、非常に用途が広いです。

- アイマスク・耳栓:多くの人が集まり、24時間明かりが灯され、物音が絶えない避難所での安眠を確保するために、非常に有効なアイテムです。良質な睡眠は、体力の回復と精神の安定に不可欠です。

- 携帯用ウォーターバッグ:給水車が来た際に、一度に多くの水を確保するために役立ちます。折りたためるタイプなら場所も取りません。

家具の固定も最重要の「地震対策グッズ」です

持ち出すものや備蓄品だけでなく、そもそも家の中の安全を確保し、怪我を防ぐための対策も非常に重要です。東京消防庁の調査によると、近年の大地震における負傷の原因の3~5割は、家具類の転倒・落下・移動によるものだと報告されています。

突っ張り棒タイプの転倒防止ポールや、粘着マット、L字金具などを活用し、タンスや本棚、食器棚、テレビなどを、今のうちにしっかりと固定しておきましょう。これも、命を守るための立派な「地震対策グッズ」の一つです。

子供の年齢に合わせた備え

小さなお子さんがいるご家庭では、大人だけの避難とは別に、特別な配慮と準備が不可欠です。子供は大人よりも身体的に弱く、環境の変化にも敏感で、大きなストレスを感じやすいため、心と体の両方をきめ細かくケアできるアイテムを準備してあげましょう。

乳幼児期(0歳〜)

この時期は、衛生用品と普段から口にしている食べ物が何よりも重要になります。アレルギーの有無も考慮し、普段から安全に使えるものを多めにストックしておきましょう。

- 液体ミルク・使い捨て哺乳瓶:お湯を沸かせない、消毒ができないといった状況でも、開封してすぐに衛生的なミルクを授乳できる液体ミルクは、災害時の必需品と言えます。

- 粉ミルク:普段使っているものを最低1週間分。お湯を沸かすためのカセットコンロと、清潔な水を必ずセットで準備します。

- おむつ・おしりふき:普段使っているサイズを多めに準備しましょう。サイズアウトも考慮し、少し大きめのサイズもいくつかあると安心です。防臭効果のあるゴミ袋も忘れずに。

- ベビーフード(レトルト):アレルギーに細心の注意を払い、子供が食べ慣れた味のものを準備します。スプーンも忘れずに入れておきましょう。

- 抱っこ紐:がれきなどで道が寸断され、ベビーカーが使えない状況も考えられます。避難時に両手が空き、子供に安心感を与えられる抱っこ紐は必須です。

- 母子健康手帳のコピー:予防接種の記録や発育状況など、避難先で医療的なケアを受ける際に重要な情報源となります。

幼児期以降

自分で意思表示ができるようになるこの時期は、精神的なケアも非常に重要になってきます。

- 子供が好きな味の非常食やお菓子:食べ慣れない非常食を嫌がって食べてくれないこともあります。好きなお菓子やジュースが少しあるだけでも、子供の機嫌が良くなり、心の栄養になります。

- おもちゃ・絵本・折り紙:避難生活での退屈や、見えない不安を紛らわすために役立ちます。避難所の迷惑にならないよう、大きな音の出ないものが望ましいです。

- 子供用の常備薬:子供用の解熱剤や風邪薬、絆創膏など、普段から使い慣れているものを救急セットに加えておきましょう。

災害時、子供はいつも以上に不安を感じ、大人に甘えたり、逆に元気がなくなったりします。「大丈夫だよ」と優しく声をかけながら、好きなおもちゃで一緒に遊んであげるだけでも、子供の心は大きく救われます。防災グッズの中に、一つでも子供が安心できる「お守り」のようなアイテムを入れてあげてくださいね。

高齢者のために準備するもの

ご高齢の方がいるご家庭でも、きめ細やかな特別な準備が求められます。体力的な問題や持病、食事の形態などを考慮し、普段の生活になるべく近い環境を維持できるような備えを心がけましょう。環境の急激な変化は、体調を崩す大きな原因となり得ます。

特に、常備薬と普段使っているケア用品は、命に直結する可能性があるため、何よりも最優先で準備し、すぐに持ち出せるようにしておく必要があります。

健康管理に不可欠なもの

- 常備薬:かかりつけ医と相談の上、最低でも1週間分、できればそれ以上を準備しましょう。災害時には物流が混乱し、薬の入手が非常に困難になります。

- お薬手帳:薬そのものと必ずセットで持ち出せるようにしましょう。他の医療機関にかかる際に、正確な服薬情報を伝えるための必須アイテムです。

- 予備の医療・ケア用品:予備の眼鏡、補聴器と予備電池、入れ歯と洗浄剤など。これらが一つでもないと、日常生活の質が一気に低下してしまいます。紛失や破損も想定し、必ず予備を準備しておくと安心です。

避難生活の質を支えるもの

- 介護用品:大人用おむつや尿取りパッド、清拭シート、杖、歩行補助具など、普段使用しているものは必ず準備します。特に衛生用品は多めにストックしておくと、本人も介護者も安心です。

- 食べやすい食事:おかゆや刻み食のレトルト、栄養補助ゼリー、とろみ調整食品など、嚥下(えんげ)能力に合わせた食事を備蓄しておきましょう。入れ歯がなくても食べられるような、柔らかいものを選ぶのがポイントです。

- 防寒・保温グッズ:高齢者は体温調節機能が低下しやすいため、低体温症のリスクが高まります。毛布やひざ掛け、使い捨てカイロ、厚手の靴下、レッグウォーマーなど、体を温めるものを多めに用意することが非常に大切です。

「ヘルプカード」の携帯と近隣との連携

持病やアレルギー、必要な支援について具体的に記した「ヘルプカード」を普段から携帯してもらうことも有効な対策です。万が一、家族とはぐれてしまった場合や、助けを呼べない状況でも、周囲の人が適切な支援をしやすくなります。また、日頃からご近所の方とコミュニケーションを取り、いざという時に助け合える関係を築いておくことも、何よりの防災対策となります。

経験から学ぶ地震に備えるものリスト

ひかりBOSAIイメージ

- 地震の時なくて困ったものは何ですか?

- 経験者が語る実際に役立ったもの

- 意外といらなかったものとは?

- 定期的に見直す地震に備えるものリスト

地震の時なくて困ったものは何ですか?

過去の大規模な震災で被災された方々の貴重な声から、「万全に準備していたつもりでも、これがなくて本当に困った」というものを学ぶことは、私たちの防災の備えをより実践的で血の通ったものにするために非常に重要です。多くの人が共通して挙げるのは、「衛生」と「情報」、そして「明かり」に関する、日常では当たり前すぎて見過ごしがちなものでした。

ライフラインが止まると、私たちの「当たり前の日常」がいかに脆いものであったかを痛感させられます。特に断水は深刻で、トイレが使えなくなることは、衛生問題だけでなく、人間の尊厳にも関わる大きな精神的・肉体的負担となります。

多くの被災者が直面した深刻な「困りごと」

- トイレ問題:断水で水洗トイレが全く使えず、あっという間に不衛生な状態に。簡易トイレや携帯トイレの備えがなかったために、水分を摂るのを我慢して体調を崩すという悪循環に陥ったという声が、性別や年齢を問わず圧倒的に多いです。

- 情報からの孤立:停電でテレビが見られず、スマートフォンの充電も早々に切れてしまい、地域の被害状況、給水所や支援物資の配布場所といった生命線となる情報が全く入ってこなかったという、先の見えない不安。

- プライバシーの欠如:体育館などの避難所での集団生活において、着替えや授乳、あるいはただ一人で静かに過ごす空間がなく、常に周囲の視線や物音に晒されることによる精神的な疲労。

- 現金の枯渇:大規模な停電でATMや店舗のレジが機能停止。キャッシュレス決済も全く役に立たない状況で、手持ちの現金、特に公衆電話や自動販売機で使える小銭がなくて本当に困ったという経験談。

- 身体の不潔と不快感:断水でお風呂やシャワーに何日も入れず、体や髪を清潔に保てないことへの不快感。ウェットティッシュや水のいらないシャンプー、体を拭くための大判シートなどがなく、気分が滅入ってしまった。

これらの「なくて困ったもの」は、裏を返せば「これさえあれば、避難生活の困難を少しでも和らげることができた」という教訓です。ご自身の防災リュックの中身を、これらのリアルな視点からもう一度、厳しく見直してみましょう。

経験者が語る実際に役立ったもの

一方で、被災経験者が「これがあって本当に助かった」「想定外の場面で大活躍した」と心から語るアイテムもたくさんあります。これらは、一般的な防災マニュアルには載っていないような、困難な状況を乗り越えた人々のリアルな知恵と工夫が詰まったものばかりです。

日常のありふれたものが、非日常の災害時には思いがけない形で役立つことがあります。一つのアイテムを多用途に使いこなす柔軟な発想も、防災の重要なスキルと言えるでしょう。

「あってよかった」と心から実感したアイテム

ひかりBOSAIイメージ

- ヘッドライト:懐中電灯と違い、両手が自由になるという利点が絶賛されています。夜間のトイレや炊き出しの手伝い、がれきの片付け、子供の世話をする際など、あらゆる場面で「圧倒的に便利だった」という声が多数あります。

- サランラップ:前述の通り、食器に敷いて節水するだけでなく、防寒具として体に巻いたり、応急手当で傷口を保護したりと、その万能性が高く評価されています。かさばらない点も魅力です。

- 大容量モバイルバッテリー:情報収集や家族との安否確認に不可欠なスマートフォンの命綱です。充電を分け合えるよう、大容量のものを家族で複数用意しておくと、自分だけでなく周りの人も助けることができます。

- カセットコンロとボンベ:停電・ガス停止時でも、温かい食事がとれる、お湯が沸かせることが、体力的にも精神的にも大きな支えになったという声は非常に多いです。温かい飲み物一杯で、心がどれだけ安らぐか計り知れません。

- 耳栓・アイマスク:多くの人が集まり、プライバシーの確保が難しい避難所で、少しでも質の高い休息をとるための必需品だったという意見が多く聞かれます。心身の回復に直結します。

- 甘いもの(お菓子):極度の疲労とストレスがたまる中で、チョコレートや飴、クッキーなどの甘いものが、手軽なエネルギー補給と「ほっと一息つける」心の癒やしになったという声も非常に多いです。

私自身が多くの被災者の方からお話を伺う中で、特に印象的だったのが「音」と「香り」に関するものでした。携帯ラジオからのライフライン情報はもちろんですが、「好きな音楽を聴くことで少しだけ日常を取り戻せた」「好きな香りのハンドクリームで気分転換できた」という声もありました。電池式の小型スピーカーや、お気に入りのアロマオイルなども、心の備えとして有効かもしれませんね。

意外といらなかったものとは?

防災グッズを準備する際、不安や善意から「あれもこれも」とリストに加え、リュックをパンパンにしてしまいがちです。しかし、中には「重い思いをして持っていったのに結局使わなかった」「かえって避難の邪魔になった」というものも、残念ながら存在します。避難時の負担を減らし、より実用的で洗練された備えにするために、「意外といらなかったもの」を知ることも非常に大切です。

「いらなかった」とされる主な理由としては、「重くて持ち運ぶのが現実的でなかった」「使うのに水や火など特定の条件が必要だった」「避難所で支援物資として十分に配給された」などが挙げられます。

持ち出し品として再考すべきアイテム

- 大量の衣類やタオル:何日分もの着替えやバスタオルは、驚くほど重くかさばります。下着や靴下は多めに、Tシャツなどは速乾性のあるものを1〜2組に絞り、あとは防寒具で重ね着して調整するのが賢明です。タオルも速乾性のコンパクトなものがおすすめです。

- ロウソク:明かりとしては有効ですが、余震による転倒で火災を引き起こす原因となる危険性が非常に高いアイテムです。多くの避難所では安全上の理由から使用禁止とされています。明かりは安全なLEDランタンやヘッドライトを使いましょう。

- 調理に手間がかかる食料:パスタや生米、小麦粉など、たくさんの水や時間、調理器具が必要なものは非常時に不向きです。お湯を注ぐだけ、あるいはそのままで食べられるアルファ米やレトルトご飯が現実的です。

- 貴重品の現物すべて:預金通帳や印鑑、権利書などの現物全てを持ち出すのは、紛失や盗難のリスクを考えると得策ではありません。コピーや写真データで十分な場合も多いので、持ち出す貴重品は必要最低限に絞りましょう。

- 大きすぎるテント:プライバシー確保に役立ちそうですが、避難所の限られたスペースでは広げることが許されない場合がほとんどです。小型のワンタッチ式で着替えなどに使える程度のものが現実的です。

「いらなかった」は状況や個人差による

ただし、これらのアイテムが「絶対に誰にとっても不要」というわけではありません。例えば、在宅避難が可能な状況でライフラインが早期に復旧した場合、普段使っている調理器具や食材が役立つこともあります。重要なのは、「緊急避難時の持ち出し用」と「在宅避難用の備蓄用」を明確に区別し、それぞれの目的に合ったアイテムを冷静に選ぶことです。

定期的に見直す地震に備えるものリスト

防災グッズは、一度準備して物置の奥にしまい込んだら終わり、ではありません。むしろ、そこからがスタートです。「定期的な見直しと更新」を継続的に行ってこそ、その備えは、いざという時に本当に家族の命と生活を守る「生きた備え」となります。家族構成の変化や子供の成長、季節の移り変わり、そして防災グッズ自体の進化によって、必要なものは常に変化していくからです。

年に2回、例えば3月1日(防災用品点検の日)と9月1日(防災の日)など、家族で防災について話し合う日をカレンダーに書き込んでしまいましょう。そして、その日には家族全員で非常用持ち出し袋や備蓄品を広げ、一緒に中身をチェックする習慣をつけることが理想です。

見直しの際に家族でチェックすべき重要ポイント

ひかりBOSAIイメージ

- 食料・飲料水の賞味期限:まず一番に確認しましょう。期限が半年~1年以内に迫っているものは、ローリングストック法に則って普段の食事で美味しく消費し、新しいものと入れ替えます。「防災食試食会」としてイベントにするのも良いでしょう。

- 医薬品の使用期限:常備薬や絆創膏、消毒液なども期限をチェックし、古いものはためらわずに交換しましょう。

- 電池のコンディション:懐中電灯やラジオに入れてある電池は、定期的に点灯・動作確認を。液漏れしていないかも確認し、予備電池も使用推奨期限をチェックします。

- 子供用品のサイズと内容:子供の成長は早いです。おむつや衣類のサイズが合っているか、年齢に合ったおもちゃやお菓子になっているか、きめ細かく確認が必要です。

- 季節用品の入れ替え:衣替えのタイミングと合わせて行うのが効率的です。夏前には冷却シートや虫よけ、塩分補給タブレットを加え、冬前には使い捨てカイロや防寒アルミシート、厚手の靴下などを入れ替えます。

- 情報のアップデート:地域の避難場所やハザードマップに変更がないか、自治体のウェブサイトなどで確認しましょう。家族の連絡先リストも最新の状態に更新します。

まとめ:地震に備えるものリストの最終チェック

- 持ち出し袋と備蓄品は「避難用」「在宅用」として明確に分けて準備する

- 水は1人1日3リットル、食料は最低3日分(できれば1週間分)を備蓄する

- ローリングストック法を習慣化し、食料備蓄を無理なく効率化する

- 情報は電池式のラジオで、夜間の明かりは両手が空くヘッドライトで確保する

- 衛生管理と尊厳を守るため、携帯トイレとウェットティッシュは必須中の必須

- 子供や高齢者、ペットなど、家族の特性に合わせた特別な備えを忘れない

- 被災経験者のリアルな声を参考に、サランラップやモバイルバッテリーなど本当に役立つ便利グッズを加える

- 重すぎる荷物は迅速な避難の妨げになるため、持ち出し品は厳しく厳選する

- ロウソクは火災リスクが非常に高いため、照明としての使用は避ける

- 年に2回は「防災の日」を設け、家族全員で中身を見直し、賞味期限や季節用品を更新する

- 家具の固定は、家の中を最も安全な避難場所にするための重要な防災対策

- 停電に備え、現金、特に小銭の準備を忘れない

- 大容量のモバイルバッテリーは、情報というライフラインを繋ぐ必需品

- お薬手帳と常備薬は、命を守る「お守り」として必ずセットで持ち出す

- 防災とは「一度きりの準備」ではなく、家族の安全を守り続けるための「継続的な習慣」であると心得る

コメント