【防災用語一覧】被災した防災士が解説する基本知識

【防災用語一覧】被災した防災士が解説する基本知識

「防災用語 一覧」と検索されたあなたは、災害に備えたいという高い意識をお持ちなのだと思います。突然ですが、防災用語とは何か、正しく説明できるでしょうか。災害に関する言葉は、ニュースや防災訓練用語として耳にしますが、小学生でもわかるように説明するのは意外と難しいものです。特に、地震防災用語や防災関連用語は、私たちの命に直接関わる重要なものが多く含まれています。また、最近では地域で防災標語を見かける機会も増えたのではないでしょうか。この記事では、東日本大震災で被災した防災士である私が、いざという時に本当に役立つ防災用語の一覧を、基本から分かりやすく解説します。外国人の方にも役立つ英語の防災用語や、学習に便利な防災用語ウェブサイトも紹介するので、ぜひご自身の、そして大切なご家族の命を守る知識として参考にしてください。

- 防災用語の基本的な意味がわかる

- 子どもや外国人にも防災の知識を伝えやすくなる

- 災害時に取るべき具体的な行動が明確になる

- 日頃から防災意識を高める方法がわかる

まず確認すべき防災用語一覧の基本

ひかりBOSAI・イメージ

- そもそも防災用語とは何か

- 小学生でもわかる防災用語

- 特に重要な地震防災用語

- 知っておきたい防災関連用語

- 災害に関する言葉の重要性

そもそも防災用語とは何か

結論から言うと、防災用語は「災害から命を守るために、情報を正確に伝え、共有するための共通言語」です。災害が発生した、あるいは発生する恐れがあるとき、国や自治体からは様々な情報が発信されます。その情報を正しく理解し、迅速かつ適切な行動につなげるために、防災用語の知識は不可欠です。

なぜなら、用語の僅かな違いが、行動の大きな違いを生むからです。例えば、「避難指示」と「緊急安全確保」は、どちらも危険が迫っている状況で発令されますが、その意味合いと取るべき行動は全く異なります。意味を知らなければ、逃げ遅れにつながる可能性も否定できません。

防災用語は命の羅針盤

災害という混乱した状況下で、私たちが進むべき方向を示してくれるのが防災用語です。一つ一つの言葉の意味を正しく理解しておくことが、あなたとあなたの大切な人の命を守る羅針盤となります。

このように、防災用語は単なる言葉の知識ではありません。災害時に自分自身で判断し、行動するための「実践的なスキル」なのです。普段から意味を理解し、いざという時に的確な行動が取れるように備えておきましょう。

小学生でもわかる防災用語

ひかりBOSAI・イメージ

災害は、大人だけに訪れるものではありません。子どもたち自身の命を守るためにも、防災用語を分かりやすく教えておくことは非常に重要です。大人がパニックになってしまう状況でも、子どもが言葉の意味を知っているだけで、助かる確率は格段に上がります。

もちろん、難しい言葉をそのまま教える必要はありません。子どもたちの年齢や理解度に合わせて、簡単な言葉に言い換えて伝える工夫が大切です。

例えば、以下のように伝えてみてはいかがでしょうか。

| 防災用語 | 子ども向けの言い換え例 |

|---|---|

| 避難場所(ひなんばしょ) | 危ないことから逃げるための広い公園やグラウンドのことだよ |

| 避難所(ひなんじょ) | お家が危ない時に、みんなでお泊りするところだよ(学校の体育館など) |

| 地震(じしん) | 地面がグラグラ揺れること。机の下にもぐって頭を守ろうね |

| 津波(つなみ) | 海のお水が、すごい勢いで陸にやってくること。すぐに高いところに逃げよう |

普段から、お住まいの地域の避難場所や避難所を一緒に歩いて確認し、「地震が来たら、まずこの公園に逃げようね」と具体的に話しておくことが、子どもの記憶に残りやすく、いざという時の安心につながりますよ。

このように、防災用語を親子で学ぶ時間は、家族の防災意識を高める絶好の機会です。ぜひ、クイズ形式にするなど、楽しみながら知識を深めてみてください。

特に重要な地震防災用語

地震大国である日本に住む私たちにとって、地震に関する防災用語の理解は、命を守る上で避けては通れません。地震は他の災害と異なり、突発的に発生するため、情報の意味を瞬時に理解し、行動に移すスピードが重要になります。

震度とマグニチュードの違い

まず、混同しやすい「震度」と「マグニチュード」の違いをしっかり押さえましょう。

- 震度:ある場所での「揺れの強さ」を表す階級。私たちの体感に近い指標です。

- マグニチュード:地震そのものの「規模(エネルギーの大きさ)」を表す数値。

つまり、マグニチュードが大きな地震でも、震源地から遠ければ震度は小さくなります。逆に、マグニチュードがそれほど大きくなくても、震源が浅い直下型地震では、局地的に非常に大きな震度を観測することがあります。

津波は「揺れの大きさ」だけで判断しない

沿岸部にお住まいの方は特に注意が必要です。たとえ体感的な揺れ(震度)が小さくても、ゆっくりとした長い揺れを感じた場合は、大きな津波が来る可能性があります。海岸や川の近くからは、直ちに高台へ避難してください。

知っておくべきその他の地震用語

他にも、以下のような用語は命を守るために必須の知識です。

- 緊急地震速報:大きな揺れが来る数秒〜数十秒前に、気象庁が発表する警報です。この速報を見聞きしたら、すぐに身を守る行動(頭を保護する、丈夫なものの下に隠れるなど)をとってください。

- 活断層:過去に繰り返し活動し、将来も活動する可能性のある断層のこと。お住まいの地域の活断層の位置を、ハザードマップで確認しておくことが重要です。

- 本震・余震:一連の地震活動で最も規模の大きいものが「本震」、その後に続く小さな地震が「余震」です。ただし、最初の地震より大きな地震が後から来ることもあるため、油断は禁物です。

知っておきたい防災関連用語

ひかりBOSAI・イメージ

私たちの身に迫る危険は、地震だけではありません。近年、毎年のように発生する台風や集中豪雨による水害や土砂災害にも、最大限の警戒が必要です。

気象に関する重要用語

- 線状降水帯:積乱雲が次々と発生し、線状に連なることで、同じ場所に数時間にわたって猛烈な雨を降らせる現象。大規模な水害や土砂災害を引き起こす危険性が非常に高いです。

- 特別警報:警報の発表基準をはるかに超える、数十年に一度の重大な災害が起こる可能性が著しく高い場合に発表されます。特別警報が発表されたら、ただちに命を守るための最善の行動をとってください。

これらの情報は、テレビやラジオ、スマートフォンのアプリなどで入手できます。常に最新の情報を確認する習慣をつけましょう。

備えに関する重要用語

- ハザードマップ:お住まいの地域で、洪水、土砂災害、津波などの災害が発生した場合に、被害が想定される区域や避難場所を示した地図です。自治体のウェブサイトなどで必ず確認し、自宅や勤務先の災害リスクを把握しておきましょう。

- ライフライン:電気、ガス、水道、通信、交通など、私たちの生活に不可欠なインフラのこと。災害時にはこれらのライフラインが長期間停止する可能性があります。最低でも3日分、推奨1週間分の水や食料、簡易トイレなどを備蓄しておくことが大切です。

ライフラインが止まると、特にマンションでは水が出なくなる、トイレが使えなくなるなど、深刻な事態に陥ることがあります。日頃から備えを万全にしておきましょう。

災害に関する言葉の重要性

ここまで様々な防災用語を紹介してきましたが、なぜこれらの言葉を学ぶことが重要なのでしょうか。それは、言葉を知ることが、災害を「自分ごと」として捉え、防災意識を高めるための第一歩になるからです。

例えば、「自助」「共助」「公助」という言葉があります。

- 自助:自分自身の命は自分で守ること。事前の備えや情報収集がこれにあたります。

- 共助:家族や地域、コミュニティで助け合うこと。安否確認や初期消火、救出活動などです。

- 公助:国や自治体、消防、警察などによる救助・支援活動のこと。

大規模な災害が発生した直後は、公助には限界があります。だからこそ、まずは「自助」で自分の身を守り、次に「共助」で地域の人々と助け合うことが非常に重要になります。

東日本大震災の際も、地域の方々との助け合いに何度も救われました。言葉の意味を知り、その重要性を理解しているからこそ、いざという時に自然と体が動くのです。言葉の知識は、行動と思いやりの土台になります。

災害に関する言葉を学ぶことは、単なる暗記ではありません。その言葉の背景にある意味や教訓を理解し、自分の行動に結びつけていくことで、初めて「生きる力」となるのです。

命を守る防災用語一覧の活用術

ひかりBOSAI・イメージ

- 防災訓練用語を覚えておこう

- 外国人向けの英語の防災用語

- 防災用語ウェブサイトで学習

- 防災標語で意識を高める

- 防災用語一覧を覚えて命を守ろう

防災訓練用語を覚えておこう

地域の防災訓練に参加した際、「何をすればいいか分からなかった」という経験はありませんか。防災訓練で使われる用語を事前に知っておくだけで、訓練の質は大きく向上し、より実践的な学びを得ることができます。

訓練は、災害時の行動を体に覚えさせるための絶好の機会です。用語を理解し、一つ一つの行動の意味を考えながら参加することで、いざという時に落ち着いて行動できるようになります。

最低限覚えておきたい防災訓練用語

- 初期消火:火災が発生した直後、火が天井に燃え移る前までに行う消火活動のこと。消火器の使い方などを訓練します。

- 安否確認:災害発生時に、家族や地域住民が無事かどうかを確認すること。連絡手段や集合場所を決めておく訓練が重要です。

- 避難経路:自宅や職場から避難場所まで安全に移動するための道順のこと。実際に歩いて危険な箇所がないか確認します。

- 応急手当:ケガをした人に対して、医師や救急隊が到着するまでに行う手当のこと。AEDの使い方や止血の方法などを学びます。

これらの用語を頭に入れておくだけで、訓練のアナウンスが理解しやすくなり、主体的に参加できます。ぜひ、次の防災訓練から意識してみてください。

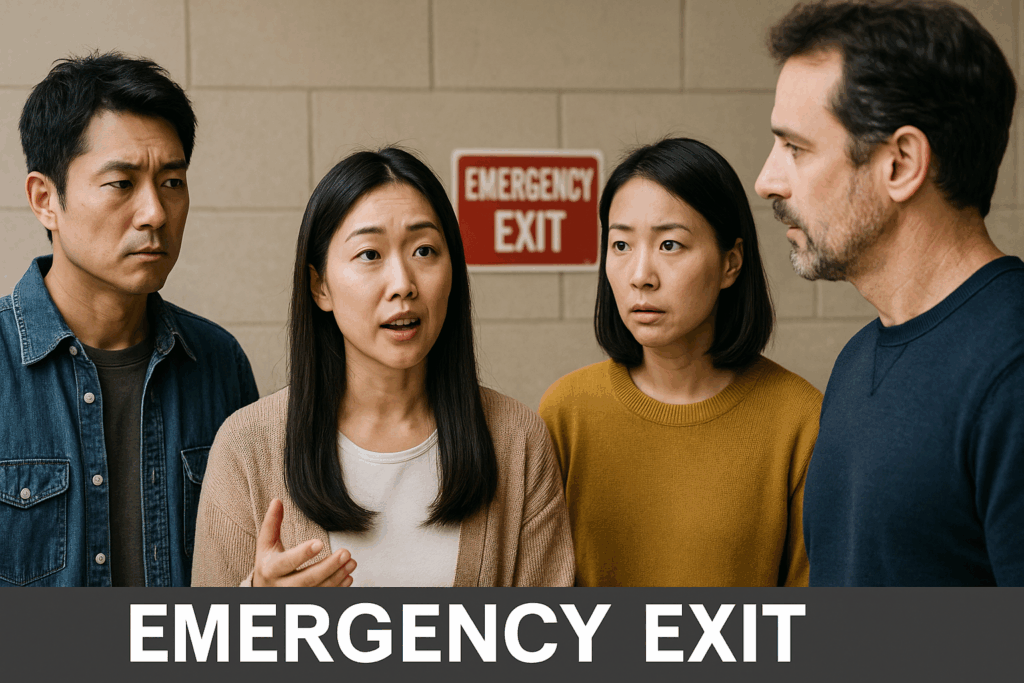

外国人向けの英語の防災用語

ひかりBOSAI・イメージ

日本に住む、あるいは旅行で訪れている外国人の方々も、私たちと同じように災害の危険にさらされています。言葉の壁が、命の危険に直結してしまうことも少なくありません。「共助」の精神に基づき、周囲の外国人の方を助けるためにも、基本的な英語の防災用語を知っておくことは大切です。

ここでは、災害時に役立つ基本的な用語をいくつか紹介します。

| 日本語 | 英語 | 簡単な説明 |

|---|---|---|

| 地震 | Earthquake | The ground is shaking. |

| 避難所 | Evacuation Shelter | A safe place to stay. |

| 津波警報 | Tsunami Warning | Go to high ground immediately. |

| 非常口 | Emergency Exit | Use this door to escape. |

| 大丈夫ですか? | Are you okay? | A phrase to check someone’s safety. |

やさしい日本語の活用

専門的な英単語が分からなくても、「高いところへ、にげます」「危ないです、ここから、はなれます」のように、簡単な単語と文法で伝える「やさしい日本語」も非常に有効です。多言語での防災情報アプリ「Safety tips」を提供している会社もあるので、外国人の方におすすめすると良いでしょう。

防災用語ウェブサイトで学習

ひかりBOSAI・イメージ

防災用語は多岐にわたるため、一度にすべてを覚えるのは大変です。そこでおすすめなのが、信頼できるウェブサイトを活用した学習です。公的機関が運営するサイトは、情報が正確で、最新の情報に更新されるため、安心して学ぶことができます。

学習におすすめのウェブサイトをいくつかご紹介します。

- 気象庁「防災気象情報とその効果的な利用」

警報や注意報、気象に関する様々な用語が、図やイラストを交えて非常に分かりやすく解説されています。特別警報や線状降水帯など、命に関わる重要な情報を学ぶのに最適です。

(参照:気象庁公式サイト) - 内閣府 防災情報のページ

国の防災政策全般に関する情報が集約されています。災害対策基本法などの法律に基づく用語や、避難情報に関するガイドラインなど、より深く防災を理解したい方におすすめです。

(参照:内閣府公式サイト) - お住まいの自治体の防災ウェブサイト

各自治体が作成しているハザードマップや、地域独自の避難所のルール、防災計画などが掲載されています。最も身近で重要な情報源ですので、必ずブックマークしておきましょう。

これらのサイトを定期的に訪れ、知識をアップデートする習慣をつけることが、防災力を高める確実な方法です。

防災標語で意識を高める

防災標語は、防災に関する大切な教えを、短く覚えやすい言葉に凝縮したものです。日頃から目にしたり、口ずさんだりすることで、防災意識を自然と高める効果があります。

最も有名な防災標語の一つが、避難時の行動原則を示す「お・は・し・も」です。

避難の合言葉「お・は・し・も」

- お:おさない

- は:はしらない

- し:しゃべらない

- も:もどらない

これは、避難時にパニックにならず、安全に避難するための基本的なルールです。特に集団で避難する学校や職場で重要視されています。

もう一つ、地震発生直後の行動原則として「い・か・の・お・す・し」という標語もあります。これは主に子ども向けに作られたものですが、大人にとっても役立つ教訓が含まれています。

地震の時の合言葉「いかのおすし」

こちらは防犯標語として有名ですが、防災の文脈でも応用できます。

- いかない(知らない人についていかない)

- のらない(知らない人の車に乗らない)

- おおごえでさけぶ(助けて!と叫ぶ)

- すぐにげる(その場から逃げる)

- しらせる(大人に知らせる)

ご家庭で、オリジナルの防災標語を作ってみるのも面白いですよ。「備えよし!家族の笑顔が宝物」のように、家族みんなで防災について考える良いきっかけになります。

標語をトイレや玄関など、毎日目にする場所に貼っておくことで、防災意識を風化させない工夫をしましょう。

防災用語一覧を覚えて命を守ろう

この記事では、被災した防災士の視点から、命を守るために不可欠な防災用語について解説してきました。最後に、本記事の要点をリスト形式でまとめます。

- 防災用語は命を守るための共通言語

- 子どもには簡単な言葉に言い換えて教える

- 震度とマグニチュードの違いを正しく理解する

- 津波は小さな揺れでも最大限に警戒する

- ハザードマップで自宅や周辺の災害リスクを確認しておく

- ライフライン停止に備え最低3日分の備蓄を準備する

- 災害時はまず自助、そして共助、公助へとつながる

- 防災訓練には意味を理解して主体的に参加する

- 外国人には英語ややさしい日本語で情報を伝える意識を持つ

- 気象庁や自治体など公的機関のウェブサイトで正確な情報を得る

- 「おはしも」などの防災標語は意識付けに効果的

- 「特別警報」が発表されたら直ちに命を守る行動をとる

- 「避難指示」が発令されたら危険な場所から全員避難する

- 言葉の正しい理解が災害時の迅速で適切な行動につながる

- 日頃からの学びと備えがあなたと大切な人の未来を守る

災害はいつ、どこで起こるか分かりません。しかし、正しい知識を備えておけば、被害を最小限に抑えることは可能です。この記事が、あなたの防災意識を高め、いざという時の行動の一助となれば幸いです。

防災士の経験から生まれた、信頼できる備え。

経験が語るHIHの「本当に必要な防災セット」。

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。

- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算

- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK

- ✔ 無料で初回アドバイス

- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付

コメント