地震の強さを示す震度 何 段階?10段階の階級と7が最大な理由を防災士が解説

地震の強さを示す震度 何 段階?10段階の階級と7が最大な理由

「震度 何 段階あるのだろう?」「震度7の上がなぜないのだろう?」という疑問をお持ちではありませんか。地震のニュースで頻繁に聞く震度ですが、その正確な階級や定義を知らないという方も多いのではないでしょうか。

日本で使われている震度の階級は、実は「震度0とは」じまり、震度7以上がない理由も含めて、全部で10段階に分けられています。かつては体感で決められていましたが、現在は震度 数値を基に客観的に測定されています。この震度 基準 変わったのは1996年からで、より詳細に揺れの強さを伝えるため、震度階級表が改定されました。

特に被害が大きくなる震度5弱 どれくらいの揺れか、また震度5強 と 6弱の違いはどこにあるのかといった具体的な体感や被害の目安は、防災対策において非常に重要です。そして、マグニチュードは地震の規模を示す指標で、マグニチュード何段階という表現はしませんが、そのエネルギーは震度 段階 何倍になるのかを知ることも大切です。この記事では、防災士の観点から、震度3 どれくらいの揺れから最大震度まで、その定義と対策を中学生にもわかりやすく解説していきます。

この記事を読むことでわかるポイント

- 気象庁が定める震度階級の正確な数とそれぞれの特徴が理解できる

- 震度階級が昔と比べてどのように変化したかその背景がわかる

- 震度とマグニチュードの違いや、なぜ震度7が最大なのかの理由がわかる

- それぞれの震度で発生する具体的な揺れや被害の目安が把握できる

【本記事の視点】

本記事は、防災士の観点から、中学生でも理解できるよう平易な言葉で、客観的な情報に基づいて震度階級について解説します。

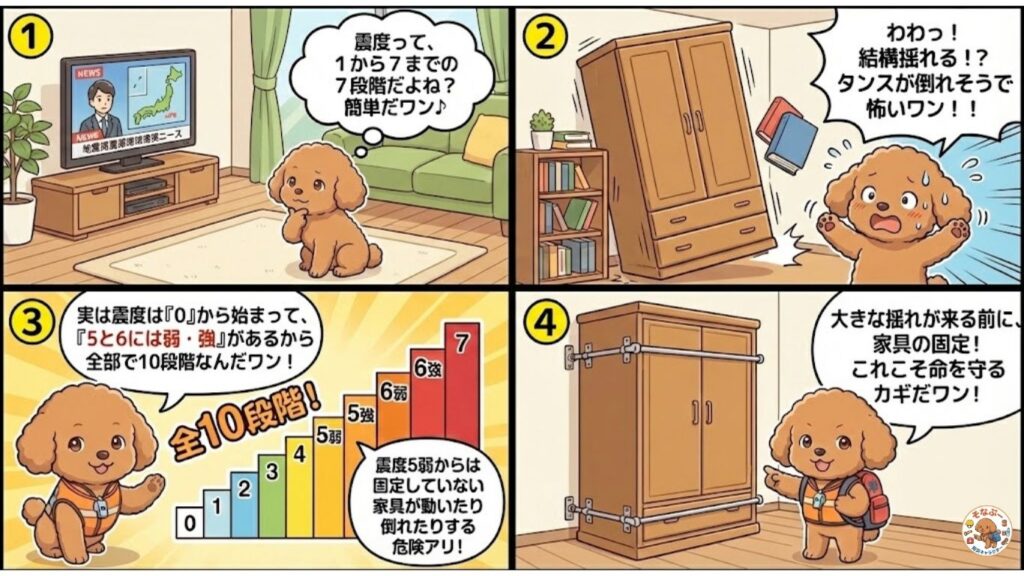

そなぷーの “震度10段階” 超かんたん解説!家具固定の大切さもわかる4コマ

地震の揺れの強さを示す震度は何段階あるのか?

- 震度0とは?揺れを感じないレベルの定義

- 最新の震度階級表と10段階の区分

- 震度 数値は計測震度計でどう測る?

- 1996年に震度 基準 変わった理由

- マグニチュード何段階?震度との決定的な違い

震度0とは?揺れを感じないレベルの定義

気象庁が定める震度階級は、震度0から始まり、全部で10段階あります。多くの人は、揺れを感じる震度1からがスタートだと誤解していることが多いですが、実は震度0も正式な階級の一つです。なぜならば、震度0は「人は揺れを感じないが、地震計には記録される」状態を定義しているからです。

このように言うと、揺れを感じないのに震度として意味があるのかという疑問を持つかもしれません。しかし、地震計に記録される極めて微細な揺れは、地震の発生を検知し、その後の大きな揺れに備えるための速報システムにおいて非常に重要な情報源となります。特に、緊急地震速報の仕組みを支える初期段階のデータとして、この計測震度0の情報が活用されています。これがなければ、正確で迅速な地震情報の発信は難しくなってしまいます。震度0の時点で既に揺れが記録されているという事実は、日本の地震観測網がいかに高感度で整備されているかを示しています。

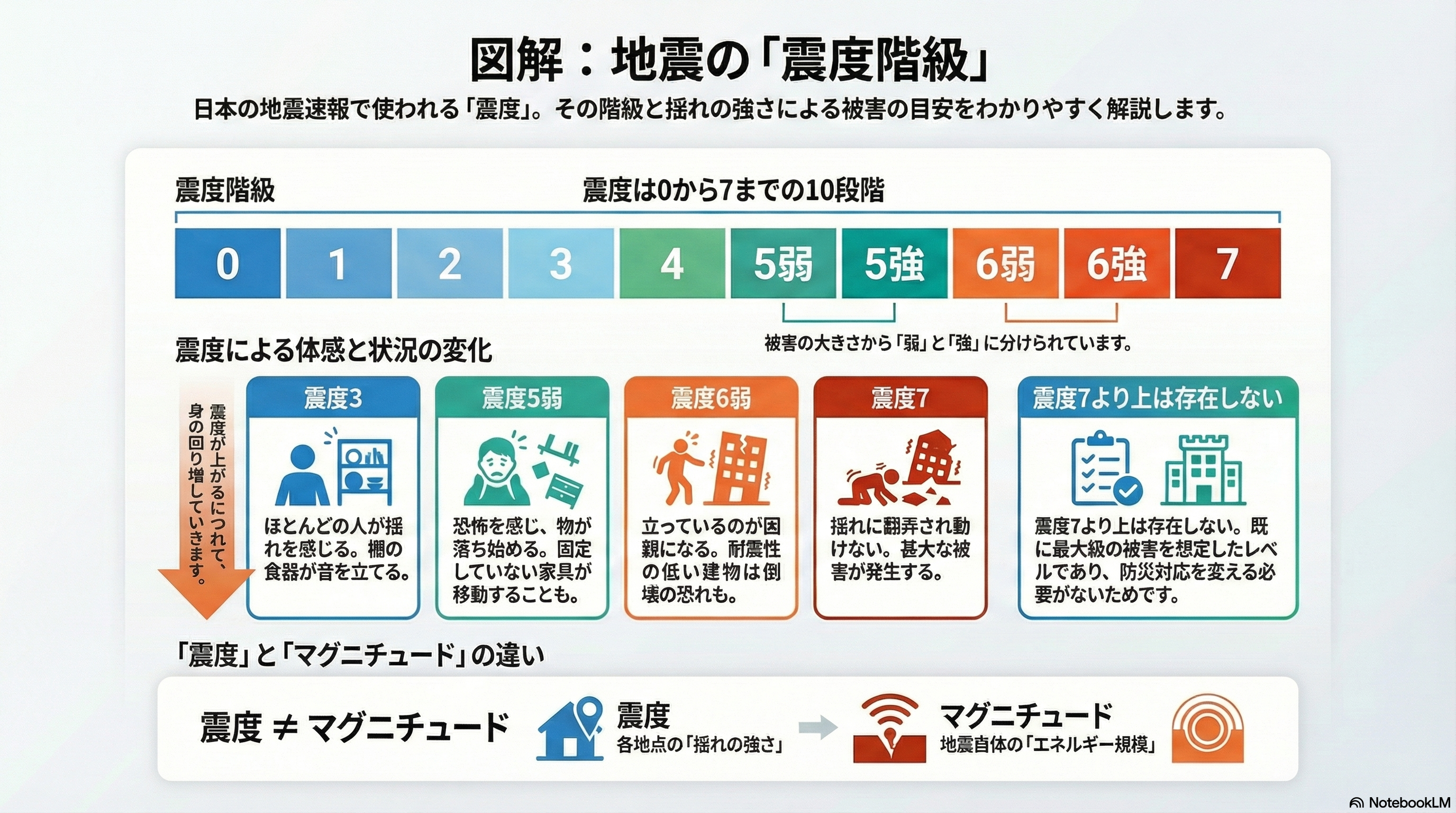

最新の震度階級表と10段階の区分

現在、気象庁が採用している震度階級は、震度0から震度7までを10段階に細かく区分したものです。この10段階は、被害の幅が大きくなる震度5と震度6を、それぞれ「弱」と「強」に細分化することで成り立っています。この細分化により、地震の揺れと、それに伴う被害状況をより正確に伝えられるようになりました。

多くの人が「震度8や震度10はないの?」と疑問に思うかもしれません。しかし、この10段階の区分こそが、防災対応の必要性から最も合理的に設計された階級です。震度が上がるにつれて、人の行動や建物への影響がどう変化するかを詳細に知ることは、適切な防災行動をとる上で極めて重要になります。特に「弱」と「強」に分けることで、例えば震度5弱であれば「固定されていない家具が移動する」、震度5強では「固定されていない家具が倒れる」といったように、同じ震度5でも被害のレベルを明確に区別できるようになっています。

| 震度階級 | 計測震度 | 人の体感・行動 | 屋内の状況 |

|---|---|---|---|

| 震度0 | 0.5未満 | 人は揺れを感じない。 | - |

| 震度1 | 0.5以上1.5未満 | 静かにしている人の一部がわずかに感じる。 | - |

| 震度2 | 1.5以上2.5未満 | 大半が揺れを感じる。眠っている人も一部目が覚める。 | 電灯などがわずかに揺れる。 |

| 震度3 | 2.5以上3.5未満 | ほとんどが揺れを感じる。眠っている人の大半が目を覚ます。 | 棚の食器類が音を立てることがある。 |

| 震度4 | 3.5以上4.5未満 | ほとんどの人が驚く。歩いている人も揺れを感じる。 | つり下げ物が大きく揺れ、座りの悪い置物が倒れることがある。 |

| 震度5弱 | 4.5以上5.0未満 | 大半が恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 | 食器や書棚の本が落ちる。固定していない家具が移動することがある。 |

| 震度5強 | 5.0以上5.5未満 | 物につかまらないと歩くことが難しい。 | 固定していない家具が倒れることがある。テレビが台から落ちる。 |

| 震度6弱 | 5.5以上6.0未満 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない家具の大半が移動、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 |

| 震度6強 | 6.0以上6.5未満 | 立っていることができず、はわないと動けない。 | 固定していない家具のほとんどが移動、倒れるものが多くなる。 |

| 震度7 | 6.5以上 | 揺れにほんろうされ、身動きが取れない。 | 固定していない家具のほとんどが移動・倒壊し、飛ぶこともある。 |

【補足】計測震度と震度階級

発表される震度階級は、上記の表のように計測震度という数値(小数点以下の値)によって厳密に定められています。これは、体感による曖昧さを排し、客観的な基準で揺れの強さを判断するための仕組みです。

震度 数値は計測震度計でどう測る?

地震の揺れの強さを示す震度 数値は、現在では「計測震度計」によって自動的に測定され、速報されています。かつて、震度は気象庁の職員が体感や周囲の状況から推定していましたが、平成8年(1996年)4月以降、この客観的な計測方法が導入されました。この制度変更によって、観測地点ごとの震度を迅速かつ正確に把握できるようになりました。

この計測震度計は、地面や低層建物の一階に設置され、観測された地震の揺れの加速度波形から、特定の計算式を用いて「計測震度」と呼ばれる数値を算出します。この計算には、人間の感覚により近い形で揺れのエネルギーを評価できるよう、特定の周波数帯域の揺れを強調する処理が含まれています。算出した計測震度(小数点以下の値を持つ)に応じて、発表される震度階級(0から7の10段階)が決定される仕組みです。このように、震度が自動で迅速に観測されるようになったことで、全国で統一された基準で、より公平かつ速やかな情報提供が可能になりました。気象庁や地方公共団体などが全国に設置した震度観測点によって、このデータが集約されています。

1996年に震度 基準 変わった理由

震度階級の震度 基準 変わったのは、前述の通り平成8年(1996年)4月からです。この変更の大きなきっかけは、平成7年(1995年)の阪神・淡路大震災でした。この地震の際、旧来の基準では同じ震度5や震度6とされた地域でも、建物の被害状況に大きな幅があることが明らかになったからです。

旧来の基準では、震度5と震度6はそれぞれ1段階の区分しかなく、この粗い階級では、地域ごとの被害の実態を正確に捉え、伝えることが困難でした。また、職員の体感に頼る判定では、客観性に欠け、全国で統一された速報を出す上での課題も大きかったのです。そのため、被害の状況をより詳細に把握し、適切な防災対応につなげる目的で、震度5と震度6をそれぞれ「弱」と「強」に細分化しました。さらに、計測震度計による客観的な測定を導入するという大幅な改定が実施されました。多くの、計測震度計の普及も、この客観的な基準への移行を後押ししました。これにより、地震発生時の被害予測の精度が格段に向上しています。(参照:気象庁 震度階級の解説)

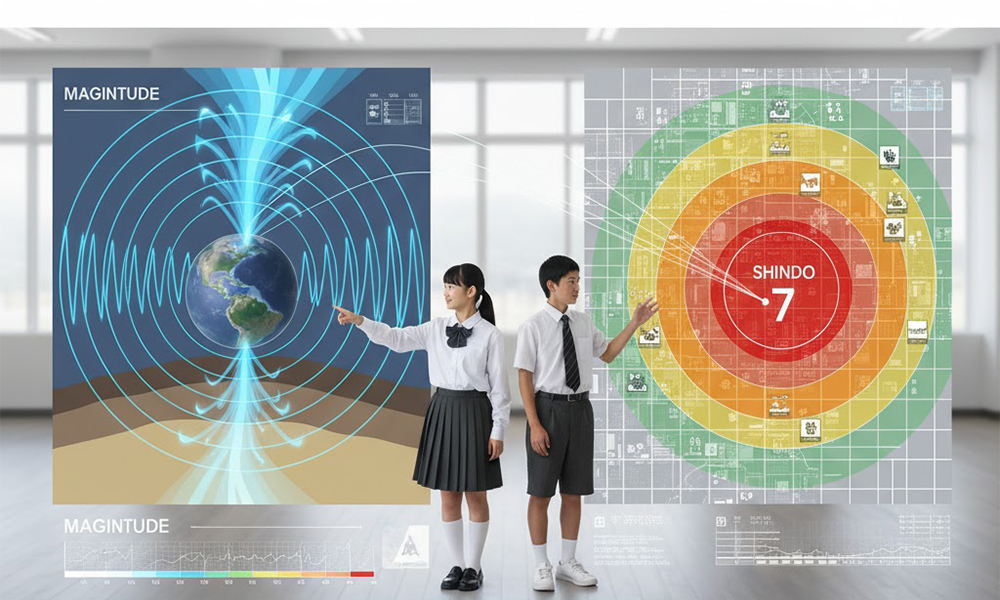

マグニチュード何段階?震度との決定的な違い

地震に関するニュースで「震度」と並んでよく聞くのが「マグニチュード」です。しかし、震度は「震度 何 段階」と段階的に表されますが、「マグニチュード何段階」という表現はしません。なぜならば、この二つは計測する対象が全く異なるからです。

マグニチュードは、地震そのものの規模(エネルギー)の大きさを表す指標で、一つの地震に対してその値は一つしかありません。これは、震源地で岩盤がずれた規模を示すものであり、どの観測地点で測っても同じ値となります。一方、震度は、ある地点での揺れの強さを表す指標であり、震源からの距離や地盤の状況によって異なる複数の値が観測されます。

例えば、同じマグニチュードの地震であっても、震源に近くて地盤の弱い場所では震度は大きくなり、震源から遠く地盤が固い場所では震度は小さくなるのが一般的です。震度 段階 何倍の揺れ、というよりは、マグニチュードの値が1上がると、放出されるエネルギーは**約32倍**になると言われています。このように、両者の違いを理解することは、地震情報を正しく読み解き、地震の全体像を把握するために重要です。マグニチュードが地震発生源の力を示すのに対し、震度はその力が私たちのいる場所でどれほどの影響(揺れ)を及ぼしたかを示す指標だと考えると分かりやすいでしょう。

震度 何 段階の揺れで被害が変わるかを知る

- 震度3 どれくらい?屋内の状況と行動

- 恐怖を感じる震度5弱 どれくらいの揺れか

- 被害が激変する震度5強 と 6弱の違い

- なぜ震度7以上がない理由と計測の限界

- マグニチュードが震度 段階 何倍のエネルギーを示すか

- 防災対策のために知っておくべき震度 何 段階の知識

震度3 どれくらい?屋内の状況と行動

震度3 どれくらいの揺れかというと、屋内にいる人のほとんどが揺れを感じるレベルです。歩いている人の中にも揺れを感じる人が出てきますし、眠っている人の大半は目を覚ます程度の揺れになります。日常生活を送っている中で、はっきりと地震だと認識できる程度の揺れです。

具体的な屋内の状況としては、棚にある食器類が音を立てることがあり、電線が少し揺れるのが屋外から確認できる程度です。このレベルでは、まだ家具が倒れたり、物が落ちたりといった大きな被害が出ることは稀ですが、特に高い位置にある不安定なものが落ちてくる可能性は考慮しておく必要があります。例えば、棚の上の座りの悪い置物などは注意が必要です。大きな揺れが来た際にどう行動するかを事前に考えておく、防災意識を高めるきっかけとすると良いでしょう。この震度で被害が出ないからといって油断せず、より大きな揺れへの備えを見直すことが大切です。

恐怖を感じる震度5弱 どれくらいの揺れか

震度5弱 どれくらいの揺れかというと、多くの人が強い恐怖を覚え、何かにとっさに掴まりたいと感じるレベルです。この震度階級は、被害の様相が大きく変化し始める境界線の一つです。なぜならば、揺れが非常に激しくなり、具体的な生活への影響や被害が発生し始めるからです。

屋内の状況としては、つり下げ物が激しく揺れるだけでなく、棚にある食器類や書棚の本が落ちることがあります。そして、座りの悪い置物の大半が倒れ、固定していない家具が移動することもあります。また、このレベルの揺れになると、安全装置が作動し、ガスが遮断される家庭が出てきます。屋外では、まれに窓ガラスが割れて落ちたり、補強されていないブロック塀が崩れることもあるため、揺れが収まってからの屋外での行動にも注意が必要です。震度5弱は、単に「怖い」だけでなく、家具やライフラインへの影響が出始める危険なレベルだと認識してください。

【震度5弱の注意点】

この震度レベルから、固定されていない家具が移動・転倒するリスクが非常に高まります。タンスや冷蔵庫、食器棚などの家具固定は、生命を守るための最低限の地震対策です。

被害が激変する震度5強 と 6弱の違い

震度5強と震度6弱は、同じ「5」や「6」の数字がつくにもかかわらず、その被害の度合いが大きく異なります。特に震度5強 と 6弱の違いは、防災対策において最も注意すべきポイントです。なぜならば、この境界で、建物被害の危険性が激変するからです。

震度5強では、大半の人が物につかまらないと歩くことが難しくなり、固定していない家具が倒れることがありますが、耐震性の低い木造建物でも軽微なひび割れが見られる程度です。ライフラインでは、ガス・水道の供給が一部の地域で停止することがあります。しかし、震度6弱になると、立っていること自体が困難になるという体感の変化があります。そして、決定的な違いは建物への影響です。耐震性の低い木造建物では壁や柱に大きなひび割れ・亀裂が入ることがあり、瓦が落下したり、建物が傾いたり、最悪の場合は倒壊するものが現れ始めるレベルになります。鉄筋コンクリート造の建物でも、耐震性の低いものでは壁や柱の破壊が起こり始めるため、震度6弱は命に直結する危険なレベルだと理解し、日頃から建物の耐震性について意識を持つ必要があります。(参照:内閣府 防災情報のページ)

なぜ震度7以上がない理由と計測の限界

「震度は震度7以上がない理由は何だろう?」と不思議に思うかもしれません。結論から言うと、これは防災上の必要性と、現在の計測技術の定義によるものです。震度7は、すでに「立っていることができず、揺れにのみ込まれて身動きが取れなくなる」という、人間や建物にとっての最大級の壊滅的な被害をもたらすレベルとして定義されています。

そのため、たとえそれ以上の強い揺れが観測されたとしても、国としてとるべき最大級の防災対応(例えば、緊急の救助活動や広域的な支援要請)は震度7を基準に行われます。つまり、震度7以上の階級を設けたとしても、それによって防災対策や国民への周知事項が大きく変わることはないため、階級を増やす必要性がないのです。繰り返しますが、現在の計測震度計では、原理的に震度7の下限値である計測震度6.5以上の揺れは、全て「震度7」として発表されることになっています。これは、上限を定めることで、これ以上の揺れはもはや区別する意味がないほどの危険レベルであるという明確なメッセージを国民に与える役割も果たしているのです。

マグニチュードが震度 段階 何倍のエネルギーを示すか

前述の通り、震度は揺れの強さ、マグニチュードは地震の規模(エネルギー)を示します。このマグニチュードは、数値が1つ大きくなるごとに、そのエネルギー量が約32倍にもなります。したがって、マグニチュードが「震度 段階 何倍のエネルギーを示すか」という問いは、震度の「段階」ではなく、マグニチュードの「数値」の変化に注目する必要があります。

このため、震度が一つ上がったからといって、地震のエネルギーが何倍になったとは単純に言えません。なぜなら、同じ震度であっても、震源からの距離や地盤の状態、地震動の継続時間などの違いによって、マグニチュードの値は大きく異なるからです。例えば、マグニチュード9.0を記録した東日本大震災のような巨大地震は、震源から遠く離れていても、長周期地震動の影響で高層ビルの揺れが増幅され、震度が大きくなることもあります。つまり、マグニチュードと震度は独立した指標であり、両方を知ることで地震の全体像を正確に把握することができます。防災対策を考える上では、地震の規模(マグニチュード)だけでなく、自分の住む場所での具体的な揺れの強さ(震度)に注目することが重要です。

防災対策のために知っておくべき震度 何 段階の知識

地震の揺れの強さを示す震度 何 段階あるかという知識は、単なるクイズではありません。これは、私たちが住む日本において、生命と財産を守るための最も基礎的な防災知識です。それぞれの震度で、身の回りに何が起こり、どのように行動すべきかを知ることは、適切な初動対応につながります。

例えば、震度4では多くの人が驚き、身の安全を図ろうとします。この段階で火の始末やドアの確保といった行動をとるのが理想的です。しかし、震度5弱や5強では、家具の転倒や物の落下が起こり始めるため、揺れが収まるまで頭を守り、無理に動かないことが重要になります。さらに、震度6弱以上では、建物の倒壊リスクが高まるため、日頃からの家具固定や避難経路の確認といった、事前の対策が命を救います。これらの対策は、特に耐震性の低い建物に住んでいる方にとって、不可欠な備えと言えます。自分の住んでいる地域の地盤の状況や建物の耐震性を把握し、それぞれの震度階級に応じた具体的な行動計画を立てておくことが、地震による被害を最小限に抑える鍵となります。

まとめ:正しい知識で備える震度 何 段階の階級

地震の揺れの強さを示す震度について、正しい知識を身につけることは、災害から身を守るための第一歩です。改めて、本記事で解説した震度 何 段階の階級に関する重要なポイントをリストで確認しておきましょう。

- 気象庁が定める震度階級は「震度0」から「震度7」までの10段階である

- 震度5と震度6は、被害の幅が大きいことから「弱」と「強」に細分化されている

- 震度0は人が感じない揺れでも、地震計には記録される正式な階級である

- 震度の数値は、1996年4月以降、計測震度計により客観的に測定されている

- 震度階級の基準変更は、阪神・淡路大震災での被害の幅をより正確に伝えるためであった

- 震度とマグニチュードは異なり、震度は「揺れの強さ」、マグニチュードは「地震の規模」を示す

- マグニチュードが1上がると、放出されるエネルギーは約32倍になる

- 震度5弱は多くの人が恐怖を感じ、食器や本が落ち始めるレベルである

- 震度5強と6弱の主な違いは、特に耐震性の低い建物で倒壊の危険性が出始めることである

- 震度7以上がない理由は、震度7がすでに最大級の被害レベルであり、防災上の意味合いが変わらないためである

- 震度7は、計測震度計の値が6.5以上の場合に発表される

- 震度3程度の揺れでも、不安定な高所の物には注意が必要である

- 家具の固定や避難経路の確認など、震度階級に応じた事前の対策が重要である

コメント