活断層とは簡単にわかりやすく!地震と防災対策を徹底解説

活断層とは簡単にわかりやすく!地震と防災対策を徹底解説

「活断層とは簡単にわかりやすく知りたい」と考えて、この記事にたどり着いたのではないでしょうか。近年、地震のたびに耳にする「活断層」ですが、その正体や、私たち活断層 日本に住む者にとってどれほど重要なのか、詳しくは知らないという人も多いかもしれません。

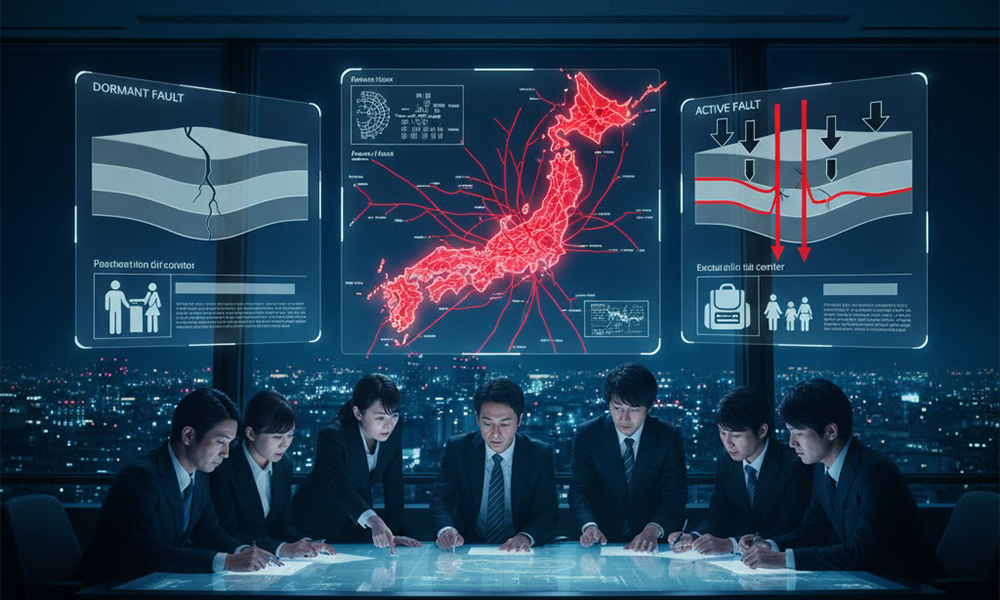

そもそも、地球の表面にある岩盤の割れ目である断層と活断層の違いはどこにあるのでしょうか。活断層は将来的に活動すると考えられている断層であり、私たちの生活に直結する内陸型地震(直下型地震)を引き起こす原因となります。例えば、活断層 中央構造線のように長く続くものもあり、その活動は決して他人事ではありません。

地震大国である日本には多くの活断層が存在します。この記事では、活断層 地図活断層 世界の状況と比較しながら、日本の活断層 日本の現状と、活断層と地震の関係性を教えてくださいといった基本的な疑問に分かりやすくお答えします。さらに、活断層がない県でも地震が起きる可能性や、活断層のずれが建物に与える影響は?、活断層の調査方法には何がありますか?といった防災に役立つ情報まで網羅的に解説しています。この記事を読んで、活断層への理解を深め、今後の災害対策の参考にしてください。

活断層の知識は、あなたの自宅の地盤や災害対策を考える上で非常に重要です。この記事で、活断層とは何かをしっかりと学び、万全の備えをしましょう!

この記事を読むことで以下のことがわかります

- 断層と活断層の違いや、活断層が地震を起こすメカニズム

- 活断層による地震(内陸型地震)の具体的な特徴

- 自宅近くの活断層を調べる方法と、その調査の限界点

- 活断層上の建物のリスクと、地域ごとの防災対策の重要性

活断層とは簡単にわかりやすく解説!地震との関係と防災知識

- 断層と活断層の違いを知ろう

- 活断層と地震の関係性を教えてください。

- 活断層型地震の特徴と縦揺れ

- 活断層 日本にはなぜ多いのか

- 活断層 中央構造線など主な断層帯

- 活断層のずれが建物に与える影響は?

断層と活断層の違いを知ろう

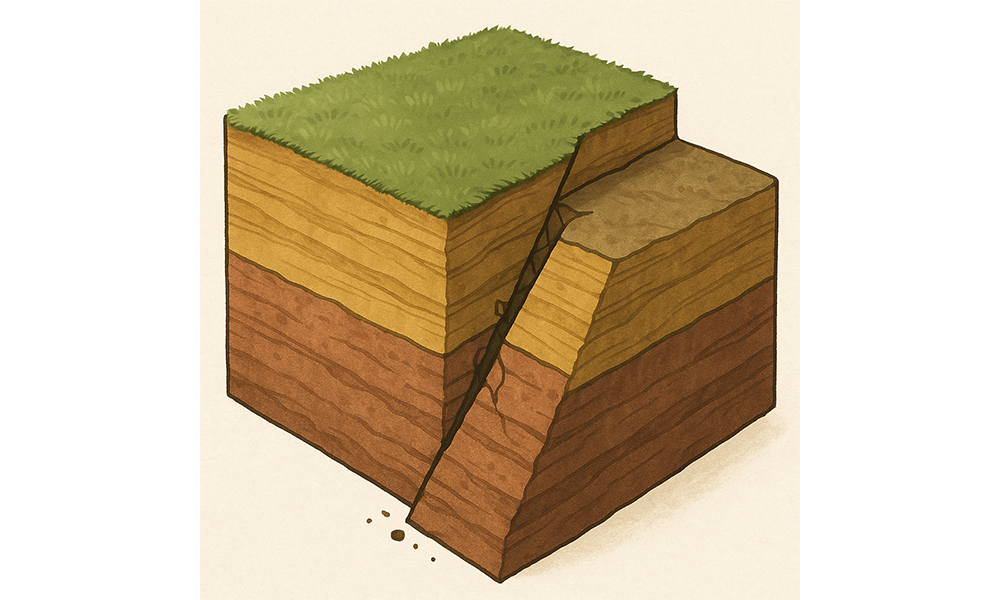

活断層を理解するためには、まず断層の基本的な定義から知ることが重要です。断層とは、地球の表面を覆う岩盤(プレート)の層に大きな力が加わり、割れてずれてしまった状態のことを指します。地中には、ひずみが蓄積して限界に達することでずれ動く「割れ目」がたくさん存在しているのです。これらの岩盤の割れ目が、地震を引き起こす原因の根本となります。

これに対し、活断層は、数ある断層の中でも特に「最近の地質時代(特に数十万年前以降)に繰り返し活動し、将来も活動すると推定される断層」を指します。つまり、全ての断層が危険なわけではなく、活動中で今後も活動する可能性のある断層のみが活断層である、という違いがあります。例えば、活動を終えて動かなくなった断層も存在しており、これらは活断層とは呼ばれません。

言ってしまえば、断層は「岩盤の割れ目」そのものであり、活断層は「活動中の、将来にわたって地震を起こす割れ目」という認識で良いでしょう。活断層はプレート運動によってかかる力が常に一定方向であるため、活動するたびに同じ向きに、一定の間隔で繰り返しずれる性質を持っています。これらの繰り返し活動の痕跡(断層変位地形)が残っているかどうかが、活断層認定の重要な判断基準となります。

【活断層の主な特徴】

- 繰り返しの活動: 1回の活動間隔は「1000年~数万年」と非常に長い場合が多いですが、一定の間隔で繰り返しずれる性質があります。

- 同じ向きのずれ: プレート運動によってかかる力が変わらないため、断層のずれ方も基本的にいつも同じ向きです。

- ずれの速さ(活動度): 1000年あたりにどれだけずれるかで活動度(平均変位速度)を測ることができ、A級からC級などに分類されます。

- 地形への影響: 繰り返しずれることで、川の屈曲や段丘のずれといった、特有の地形の痕跡(断層変位地形)が残ります。

活断層と地震の関係性を教えてください。

活断層は、日本で発生する地震の主要な原因の一つであり、特に内陸型地震(直下型地震)を発生させます。これは、海の巨大なプレートが引き起こす海溝型地震とは発生メカニズムが根本的に異なります。

海溝型地震が海洋プレートの沈み込みによって発生するのに対し、内陸型地震は、**プレート同士の押し合いによって陸のプレート内部にひずみが溜まり**、そのひずみがプレートの亀裂、すなわち活断層で解消される際に発生します。このため、内陸型地震は「プレート内地震」の一種とも言えます。

活断層は街の真下(直下)の比較的浅い場所(地下約5~20 km程度)に位置していることが多いため、規模(マグニチュード)が小さくても地表にダイレクトに衝撃が伝わり、甚大な被害をもたらす可能性が高いのが特徴です。地震のたびに活断層面がずれ、ひずみは解消されますが、時間が経つと再びひずみが蓄積し、次の地震を起こします。

また、活断層の長さと地震の規模には相関関係があります。活断層の長さが長いほど、大きな地震を引き起こす可能性が高くなるとされています。例えば、地震調査研究推進本部の評価によると、「活断層の長さが20km以上の場合、地震規模はマグニチュード7.0を超えると考えられる」とされています。(出典:地震調査研究推進本部)

活断層型地震の特徴と縦揺れ

活断層が原因で起こる内陸型地震には、海溝型地震とは異なる、生活空間に特有の被害をもたらすいくつかの際立った特徴があります。これらを理解することは、適切な防災対策を講じる上で不可欠です。

まず、最も特徴的なのが揺れ方です。活断層による地震は、震源地が非常に浅く、かつ居住地の真下(直下)で発生するため、振動が縦方向に伝わる縦揺れが特徴です。突然、下から「ドン」と突き上げるような衝撃が起こり、多くの場合、揺れは比較的短時間でおさまる傾向があります。これに対し、海溝型地震は震源が遠いため、小さな縦揺れの後に大きな横揺れが数分間続くことが多いです。

次に、揺れを感じるまでの時間が短いという点です。震源が近いため、地震発生から揺れを感じるまでの時間が非常に短く、緊急地震速報が揺れに間に合わないことも珍しくありません。また、震源との距離が近いため、マグニチュード(地震の規模)が小さめの地震であっても、地表に伝わる震度(揺れの大きさ)は極めて大きくなる傾向があります。ただし、被害地域は海溝型地震に比べると狭い範囲に限定されることが多いですが、その狭い範囲での被害は甚大になります。

【活断層型地震の3大特徴】

- 縦揺れ: 下から突き上げるような激しい揺れが初期に発生します。

- 揺れるまでの時間が短い: 震源が直下のため、警報が間に合わない可能性があります。

- 震度が大きい: マグニチュードが小さくても、震源が近いため局所的に強い揺れになります。

活断層 日本にはなぜ多いのか

活断層 日本に多い主な理由は、日本の地理的な位置が**地球を覆う複数のプレートの境界に位置している**という、世界的に見ても特殊な環境にあるからです。日本列島付近には、太平洋プレート、フィリピン海プレートという2つの海洋プレートと、北アメリカプレート、ユーラシアプレートという2つの大陸プレートが複雑にぶつかり合っています。

これらのプレートが常に動き、特に海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込むことで、大陸プレート全体に東西方向からの強い圧縮力(ひずみ)を与え続けています。この圧縮力に耐えきれなくなった大陸プレートの内部が破壊され、割れ目として形成されたものが活断層です。つまり、日本列島は、**プレートの押し合いによるひずみが最も集中しやすい場所に位置している**ため、必然的に活断層が多くなっているのです。

実際、これまでに発見されている活断層だけでも**2,000以上**が確認されています。個々の活断層の活動間隔が数千年〜数万年と非常に長いにも関わらず、これだけの数の活断層が密集しているため、日本全体で見れば「地震が多い国」となっているわけです。

活断層 中央構造線など主な断層帯

日本列島には、複数の活断層が集まってできた大規模な構造である**活断層帯**が数多く存在します。これらの断層帯は、数百万年の間に活動を繰り返し、現在の日本の地形(山地と平野の境界など)を形作る上で重要な役割を果たしてきました。特に重要な断層帯を、その活動度(1000年あたりの平均的なずれの量)とともにお示しします。

| 活断層帯の名称 | 主な所在地 | 活動度(階級) | 発生した主な地震の例 |

|---|---|---|---|

| 中央構造線断層帯 | 近畿、四国地方など | A級 | 慶長地震 |

| 根尾谷断層 | 岐阜県 | A級 | 1891年 濃尾地震(M8.0) |

| 六甲・淡路島断層帯 | 兵庫県 | A級 | 1995年 兵庫県南部地震(M7.3) |

| 丹那断層 | 静岡県 | A級 | 1930年 北伊豆地震 |

| 福島盆地西縁断層帯 | 福島県 | B級 | 白石地震 |

活断層 中央構造線断層帯は、西南日本をほぼ縦断する日本最大級の断層であり、その活動は長期間にわたり、周辺地域に大きな影響を与えてきました。これらの断層帯は、活動の繰り返しによってずれが累積し、盆地や平野と山地の境界を形成している例が多く見られます。お住まいの地域や検討している引越し先周辺の活断層情報を事前に知っておくことは、防災の観点から非常に重要です。

活断層のずれが建物に与える影響は?

活断層が活動し、断層面が地表にまで達してずれ(**地表地震断層**)が生じた場合、その直上にある建物には、地震の揺れによる被害をはるかに超える甚大な被害が及びます。活断層のずれは、水平方向(横ずれ断層)、上下方向(逆断層・正断層)、あるいはその両方(斜めずれ)として現れますが、いずれの場合も、地盤そのものが数センチから数メートル単位で引き裂かれたり、盛り上がったりします。

活断層の直上に建物がある場合、基礎や構造体がこの地盤の急激な変形に耐えられず、建物が引き裂かれたり、基礎が大きく傾いたり、真っ二つに破壊されたりする可能性が極めて高くなります。これは、どんなに耐震性の高い建物でも、地盤が動いてしまえば被害を避けることは困難であるためです。

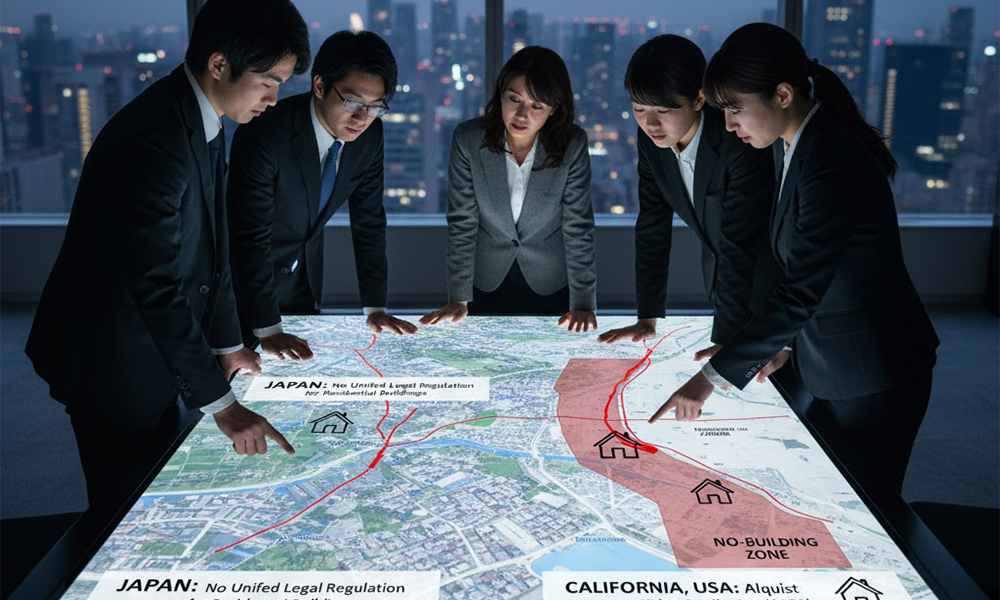

【活断層直上のリスクと規制】

日本では、2011年時点において、一般住宅に対して活断層の直上や周辺に対する統一的な法的規制はありません。しかし、断層が動いた際の被害は避けられないため、自治体によっては重要な公共施設(病院など)の建設を制限したり、ハザードマップで危険性を明示したりしています。活断層の位置は、国土交通省国土地理院のウェブサイトなどで確認できます。(参照:国土交通省国土地理院)

個人の防災対策としては、活断層の位置を知り、可能であればその直上や極めて近傍を避けることが、最も現実的な防災策の一つとなります。活断層のずれ(地表地震断層)が起こった場合の被害は、揺れによる被害とは別次元のものとして認識することが重要です。

活断層とは簡単にわかりやすく!自宅近くの情報を知る方法と調査

- 活断層の調査方法には何がありますか?

- 国土交通省の活断層地図の見方

- 活断層がない県でも地震は起こるのか

- 活断層 世界の事例と比較して理解を深める

- 活断層周辺の土地利用規制はある?

- 活断層とは簡単にわかりやすくを理解して災害に備える

活断層の調査方法には何がありますか?

活断層の正確な位置や、過去の活動履歴(いつ、どれだけ動いたか)を把握するために、専門家はさまざまな調査方法を組み合わせています。これらの調査は、将来の地震発生可能性を予測する上で欠かせません。

主な活断層の調査方法

| 調査方法 | 主な内容 | 判明する情報 |

|---|---|---|

| 地形調査 | 空中写真の判読、現地での測量 | 活断層の存在、地表での正確な位置、断層変位地形(段差や川の屈曲)を確認します。活断層調査の第一歩です。 |

| トレンチ調査 | 断層を横切る溝(トレンチ)の掘削と地層観察 | 過去の活動時期(年代測定)、1回の活動でのずれの量、活動間隔を直接的に調べます。活断層の活動度を知るために最も重要です。 |

| 地下構造調査 | 弾性波探査(人工地震)、ボーリング調査 | 地表に現れない地下深部の断層の形態や位置、伏在断層の有無を調べます。地表の痕跡が不明瞭な場合に有効です。 |

特にトレンチ調査では、断層面を掘り出し、地層の食い違いや、それを覆う新しい地層の年代を調べることで、過去に何度地震が起こったかを数えることができます。この情報に基づき、活断層の平均変位速度や、次の地震が発生するまでの期間(活動間隔)が推定されるのです。

もちろん、これらの調査には専門的な知識が必要ですが、地震調査研究推進本部や国土交通省国土地理院のウェブサイトでは、これらの調査結果に基づいた情報が公開されています。これにより、私たちが住む地域の活断層について、一定の予測を立てることが可能になっています。

国土交通省の活断層地図の見方

自宅や引越し先の近くに活断層があるかどうかを調べる最も信頼できる方法の一つが、国土交通省国土地理院が公開している「**活断層図(都市圏活断層図)**」を確認することです。このマップは、活断層の調査結果に基づき、私たちの生活圏における活断層の位置と形状を詳細に示しています。

活断層図を読み解く上で特に重要なのは、地図上に示されている**線の種類と色**です。これらの記号は、断層の確実性や活動の種類を示しています。

- 赤い線・赤い点線: 活断層としてその存在が確認されている場所を示しており、活動の痕跡が比較的はっきり残っています。

- 黒い線・黒い点線: 活断層があると予想される場所を示しており、地形的な痕跡はあるものの、地表調査だけでは断定に至っていない場所を意味します。

線が実線ではなく点線で示されている場合は、雨風による浸食や都市開発など人の手が入ったことで、地表での痕跡が不明瞭になり、場所がはっきり特定できない場合に用いられます。この活断層地図は、現時点で判明している活断層の「地表における位置と形状」を知るための貴重な情報ですが、あくまで調査結果に基づいた情報であるため、地図に示されていない活断層(伏在断層)も存在する可能性があることに注意が必要です。

活断層がない県でも地震は起こるのか

活断層がない県だからといって、地震が起こらないわけではありません。これは非常に重要な防災知識です。日本列島で発生する地震は、大きく分けて活断層による内陸型地震と、海洋プレートの沈み込みによる海溝型地震がありますが、活断層が確認されていない場所でも地震は発生し得ます。

【活断層の地図に載っていない場所のリスク】

活断層図に描かれていない地域でも、以下のような理由から地震のリスクが存在します。

- 伏在断層の存在: 地下深部で地震が発生しても、地表近くの地層が軟らかいために、ずれが地表にまで達せず痕跡が残らない**伏在断層**が存在する可能性があります。

- 過去の痕跡の消失: 過去に活動した活断層でも、長年の浸食や堆積作用により、地表付近の痕跡が不明瞭になり、発見に至っていない可能性があります。

- 新規断層の発生: プレートが動き続けている限り、今まで活断層がなかった場所でも、新たに活断層が発生する可能性があります。

前述の通り、日本列島は常にプレートの動きによる強い圧縮力を受けているため、活断層図にない場所でも、地下には将来地震を発生させる断層が存在している可能性は十分にあるとされています。したがって、活断層図でご自身の周りに活断層が見つからなかった場合でも、油断せずに日頃からの災害対策を万全にしておくことが大切です。

活断層 世界の事例と比較して理解を深める

活断層の活動は、世界各地でそれぞれのプレートテクトニクス環境に応じて様々な形で現れています。日本の活断層をより深く理解するために、**活断層 世界**の主な断層と比較してみましょう。この比較により、日本の活断層の持つ「活動間隔の長さ」という特徴が際立ちます。

【活断層 世界の主なタイプ】

- トランスフォーム断層(例: サンアンドレアス断層):プレート同士が水平にすれ違う境界に形成され、活動周期が100年前後と比較的短いものが多いです。アメリカのカリフォルニア州を縦断しています。

- リフト帯(例: アフリカ大地溝帯):プレートが引き離される(引っ張られる)力によって形成される正断層が主で、大規模な地溝(谷)を形成しています。

- 沈み込み帯のプレート内断層(例: 日本の内陸活断層):プレートの押し合いによる圧縮力で形成され、主に逆断層や横ずれ断層が見られます。活動周期が数百年〜数万年と非常に長いのが特徴です。

日本の内陸活断層が持つ、数百年から数万年という非常に長い活動間隔は、プレートの収束帯(沈み込み帯)という環境下で、大陸プレートの内部にゆっくりとひずみが蓄積するためです。一方、海溝型地震の発生間隔は100~200年程度とされており、活断層による地震とはサイクルが大きく異なります。この知識は、グローバルな視点から日本の地震リスクを再認識する上で役立ちます。

活断層周辺の土地利用規制はある?

活断層の直上や周辺地域における土地利用規制については、日本と海外で対応が分かれています。この違いは、災害対策を考える上で非常に重要なポイントです。

日本では、2011年時点において、一般住宅に対して活断層の直上や周辺に対する利用制限、建築制限などの統一的な法的規制はありません。建築基準法による耐震基準は地震の揺れに対する対策であり、地表での断層のずれ(地表地震断層)による破壊を直接防ぐものではありません。そのため、活断層が動いた場合、建物が倒壊するリスクは非常に高いままです。

一方、**アメリカ合衆国カリフォルニア州**では1972年に**活断層法**が制定され、活断層帯での建築規制が設けられています。また、ニュージーランドや台湾でも、法律により活断層直上とその周辺への利用制限措置が執られています。これは、過去の地震の教訓から、断層のずれによる被害は避けられないため、最初からその危険な場所を避けるべきという考え方に基づいています。

したがって、現時点で法的な規制がないとしても、ご自身でハザードマップなどを確認し、活断層の位置を把握した上で、適切な災害対策を講じることが、自己責任において強く求められます。

活断層とは簡単にわかりやすくを理解して災害に備える

この記事を通じて、活断層とは簡単にわかりやすく、そしてそれが私たちの生活にどのようなリスクをもたらすのかをご理解いただけたかと思います。活断層とは、地下に潜む**将来地震を起こす岩盤の「割れ目」**であり、ひとたび活動すれば、私たちの住む街の真下で激烈な縦揺れと地盤のずれを引き起こします。

活断層による内陸型地震は、海溝型地震に比べて活動間隔は非常に長いものの、ひとたび発生すると甚大な被害を及ぼす可能性があります。そのため、活断層の場所や特徴を知り、冷静にリスクを評価することが、効果的な防災対策の第一歩となります。知識があれば、災害時に取るべき行動が明確になり、被害を最小限に抑えることにつながります。

最後に、活断層の知識を踏まえた上で、今後取るべき行動をまとめます。

- 活断層とは、最近の地質時代に繰り返し活動し将来も活動すると推定される断層のこと

- 断層と活断層の違いは、その断層が「活動中かどうか」という点にある

- 活断層は街の直下で発生する内陸型地震(直下型地震)の主な原因である

- 活断層型地震は、突然の激しい縦揺れが特徴で、警報が間に合わない場合もある

- 活断層の長さが長いほど、マグニチュード7.0を超える大きな地震を起こす可能性がある

- 日本にはプレートの強い圧縮力により2,000以上の活断層が存在している

- 活断層 中央構造線など大規模な活断層帯が日本各地に存在している

- 活断層のずれ(地表地震断層)は、建物を直接的に破壊する極めて危険な現象である

- 活断層の活動履歴は、トレンチ調査などの専門的な調査方法で調べられている

- 自宅近くの活断層の位置は、国土交通省の活断層図などで必ず確認する

- 活断層がない県でも、伏在断層や海溝型地震のリスクは存在するため油断しない

- 活断層周辺に法的規制がない地域でも、個人での十分な防災対策が必須である

- 活断層とは何かを理解し、冷静に自宅周辺の地盤や建物のリスク評価を行うことが重要

- 家具の固定や避難経路の確保など、日頃の備えを徹底し、万が一に備える

- 活断層の情報を、今後の防災計画や住宅の購入・建築の判断材料として活用する

コメント