地震の震度全10段階を解説!震度8がない理由とは

地震の震度全10段階を解説!震度8がない理由とは

地震が発生するたびに耳にする「震度」という言葉。日本では地震の震度の段階がどのように分けられているのか、疑問に思ったことはありませんか?この記事では、地震の震度の段階を理解する基本情報として、そもそも震度とは何を指す指標か、そしてよく混同されがちな震度とマグニチュードの違いを解説します。さらに、人の体感でわかる震度階級表や、建物の被害でわかる震度階級表を具体的に紹介し、震度の基準はいつから変わったのか、また震度5と6に弱と強があるのはなぜか、といった歴史的背景にも触れていきます。加えて、地震の震度の段階ごとの揺れと被害にも焦点を当て、具体的に震度3はどれくらいの揺れなのか、そして震度6と7で被害は何倍も違うのかを詳しく見ていきます。多くの方が疑問に思う、震度8以上がない理由についても、観測例がないという事実と、防災上の意味という2つの側面から明らかにします。この記事を通じて、地震の震度の段階を正しく理解しましょう。

- 震度とマグニチュードの明確な違いがわかる

- 震度0から震度7までの具体的な揺れや被害の目安を把握できる

- 震度8やそれ以上の階級が存在しない科学的・防災上の理由を学べる

- 地震に関する知識を深め、防災意識を高めることができる

地震の震度の段階を理解する基本情報

ひかりBOSAIイメージ

- そもそも震度とは何を指す指標か

- 震度とマグニチュードの違いを解説

- 人の体感でわかる震度階級表

- 建物の被害でわかる震度階級表

- 震度の基準はいつから変わったのか

- 震度5と6に弱と強があるのはなぜか

そもそも震度とは何を指す指標か

地震のニュースで必ず報じられる「震度」とは、ある特定の場所が、地震によってどのくらい強く揺れたかを数値で表した指標です。これは、地震そのもののエネルギーの大きさ(規模)を示すマグニチュードとは根本的に異なります。

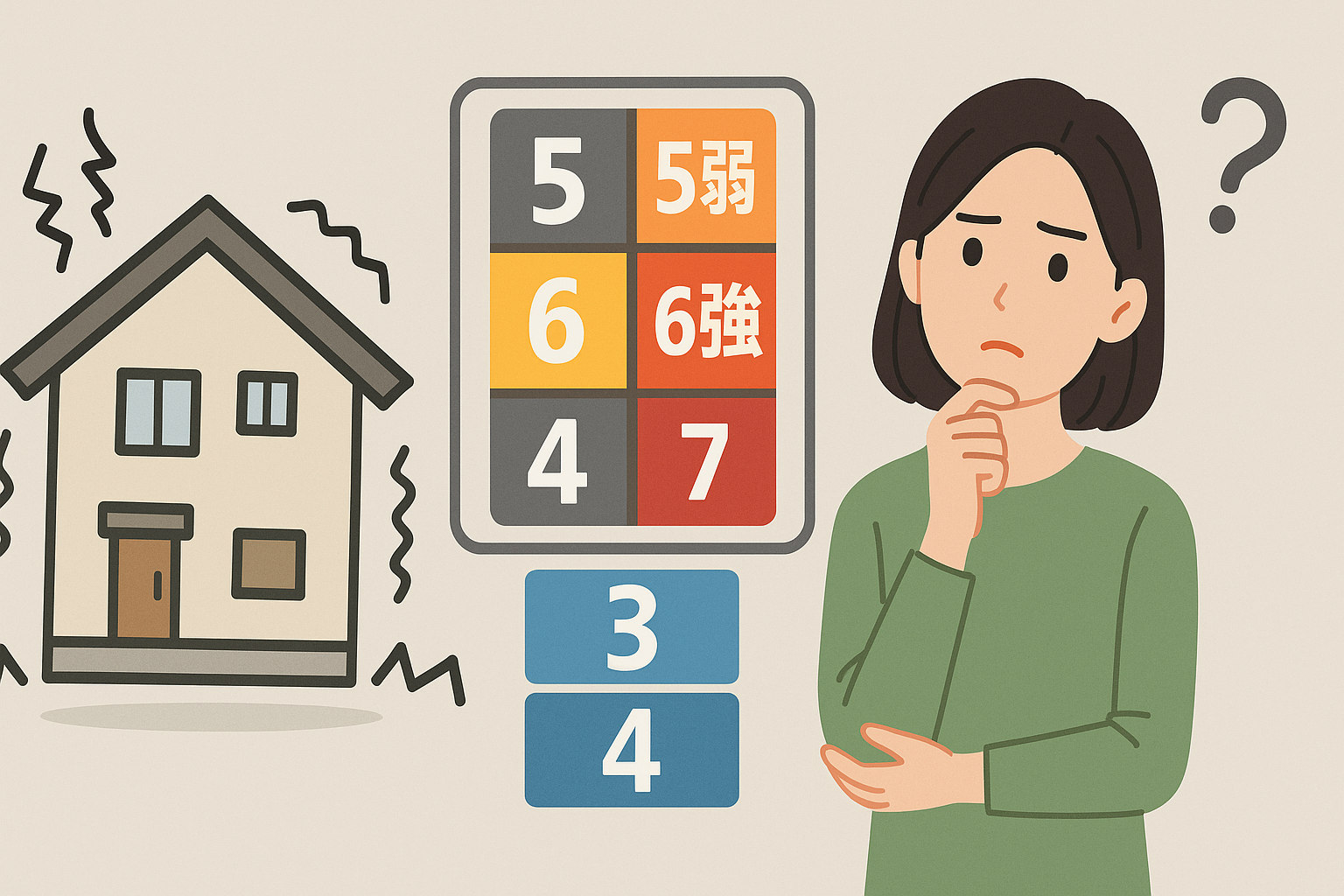

日本では、気象庁が定めた10段階の「気象庁震度階級」が用いられています。具体的には、震度0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の10段階に分けられています。この震度は、かつては気象庁の職員が自身の体感や、建物・地面の被害状況から総合的に判断していましたが、1996年4月以降は、全国の気象庁、地方公共団体、防災科学技術研究所が設置した約4,400箇所の「計測震度計」という精密な機器によって、揺れが自動的に観測・算出されています。

震度の重要なポイント

震度は、地震のエネルギーだけでなく、震源からの距離、震源の深さ、そして観測点の地盤の固さなど、様々な要因によって大きく変動します。そのため、たとえ同じ一つの地震であっても、観測する場所が違えば震度は変わってきます。例えば、震源に近くても地盤が固い場所より、震源から少し離れていても地盤が軟弱な場所のほうが震度が大きくなることがあります。

つまり震度は、私たちが生活しているまさにその場所での「リアルな揺れの強さ」を客観的な数値で示したものであり、避難の判断や防災行動を始める上で、最も重要で直接的な情報となるのです。

震度とマグニチュードの違いを解説

「震度」と「マグニチュード」は、地震のニュースでセットで報じられることが多いため混同されがちですが、その意味は全く異なります。この違いを正しく理解することが、地震の情報を正確に把握するための第一歩です。

最もシンプルな違いは、マグニチュードが地震そのもののエネルギー(規模)を表す「ただ一つの数値」であるのに対し、震度は各地域で観測された「場所ごとに異なる揺れの強さ」を示す点にあります。この関係性は、よく電球の明るさや太鼓の音に例えられます。

例えば、非常に強力なサーチライト(マグニチュードが大きい)であっても、はるか遠くから見れば、その光は弱々しく感じます(震度は小さい)。逆に、小さな懐中電灯(マグニチュードが小さい)でも、目の前で照らされれば非常に眩しく感じますよね(震度は大きい)。これが、地震のエネルギーと体感する揺れの強さ、すなわち震度とマグニチュードの関係です。

このように、マグニチュードが巨大な地震でも、震源が非常に遠かったり、何百kmも深い場所であったりすれば、地表での揺れは小さくなり、震度も小さく観測されます。一方で、マグニチュードの数値自体はそれほど大きくなくても、都市の直下など浅い場所で発生する「直下型地震」の場合は、震源に近いエリアで局地的に非常に大きな震度が観測され、甚大な被害を引き起こすことがあります。

豆知識:マグニチュードが1増えるとエネルギーは32倍に

マグニチュードの数値は、1増えるごとに地震のエネルギーが約32倍になるという関係があります。つまり、マグニチュードが2増えると、32×32でエネルギーは約1000倍にもなります。2011年に発生し、マグニチュード9.0を記録した「平成23年(2011年)東北地方太平洋沖地震」が、いかに巨大なエネルギーを放出したかが分かります。(参照:気象庁)

人の体感でわかる震度階級表

ひかりBOSAIイメージ

気象庁が定める震度階級は、観測された数値だけでなく、それぞれの段階で「人がどのように揺れを感じ、どのような行動をとるか」という具体的な目安が示されています。これにより、私たちは発表された震度の数値を、より直感的に理解することができます。以下に、人の体感や行動、そして屋内外の状況をまとめた表をご紹介します。

| 震度階級 | 人の体感・行動 | 屋内の状況 |

|---|---|---|

| 震度0 | 人は揺れを感じないが、地震計には記録される。 | - |

| 震度1 | 屋内で静かにしている人の中には、揺れをわずかに感じる人がいる。 | - |

| 震度2 | 屋内で静かにしている人の大半が、揺れを感じる。眠っている人の中には、目を覚ます人もいる。 | 電灯などのつり下げ物が、わずかに揺れる。 |

| 震度3 | 屋内にいる人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人の大半が、目を覚ます。 | 棚にある食器類が音を立てることがある。 |

| 震度4 | ほとんどの人が驚く。歩いている人のほとんどが、揺れを感じる。眠っている人のほとんどが、目を覚ます。 | 電灯などのつり下げ物は大きく揺れ、棚にある食器類は音を立てる。座りの悪い置物が、倒れることがある。 |

| 震度5弱 | 大半の人が、恐怖を覚え、物につかまりたいと感じる。 | 棚にある食器類、書棚の本が落ちることがある。固定していない家具が移動することがある。 |

| 震度5強 | 大半の人が、物につかまらないと歩くことが難しいなど、行動に支障を感じる。 | 棚にある食器類や書棚の本で、落ちるものが多くなる。固定していない家具が倒れることがある。 |

| 震度6弱 | 立っていることが困難になる。 | 固定していない家具の大半が移動し、倒れるものもある。ドアが開かなくなることがある。 |

| 震度6強 | はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある。 | 固定していない家具のほとんどが移動し、倒れるものが多くなる。 |

| 震度7 | 揺れにほんろうされ、自分の意志で動くことができない。 | 固定していない家具のほとんどが移動したり倒れたりし、飛ぶこともある。 |

(参照:気象庁震度階級関連解説表)

この表からわかるように、震度5弱あたりから多くの人がはっきりとした恐怖を感じ、具体的な被害が出始めます。ご自身の自宅や職場、よく訪れる場所でどの程度の揺れが想定されているか、ハザードマップなどで一度確認しておくことが、防災の第一歩として非常に重要です。

建物の被害でわかる震度階級表

ひかりBOSAIイメージ

震度は、人の体感だけでなく、建物にどの程度物理的な影響を及ぼすかの重要な目安にもなります。特に、建物の構造や建てられた年代、すなわち耐震性の高さによって、同じ震度でも被害の状況は劇的に異なります。ここでは、木造建物と鉄筋コンクリート造建物の被害状況の目安を、耐震性の違いに注目して表にまとめました。

| 震度階級 | 木造建物(耐震性が低い) | 木造建物(耐震性が高い) | 鉄筋コンクリート造建物(耐震性が低い) |

|---|---|---|---|

| 震度5弱 | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | - | - |

| 震度5強 | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | - | 壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が入ることがある。 |

| 震度6弱 | 瓦が落下したり、建物が傾いたりすることがある。倒れるものもある。 | 壁などに軽微なひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 壁、梁、柱などの部材に、ひび割れ・亀裂が多くなる。 |

| 震度6強 | 傾くものや、倒れるものが多くなる。 | 壁などにひび割れ・亀裂がみられることがある。 | 1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものがある。 |

| 震度7 | 傾くものや、倒れるものがさらに多くなる。 | 壁などのひび割れ・亀裂が多くなる。まれに傾くことがある。 | 1階あるいは中間階の柱が崩れ、倒れるものが多くなる。 |

(参照:気象庁震度階級関連解説表)

耐震性の目安と「新耐震基準」について

建物の耐震性を分ける大きな節目として、1981年(昭和56年)6月1日に導入された建築基準法の「新耐震基準」があります。一般的に、これ以降に建築確認を受けた建物は「震度6強から7程度の揺れでも倒壊・崩壊しない」ことを基準として設計されており、耐震性が高いとされています。しかし、これはあくまで一つの目安であり、実際の耐震性は個々の建物の設計や施工、その後のメンテナンス状況によって異なります。ご自宅の正確な耐震性を知るためには、専門家による耐震診断を受けることが推奨されます。

震度の基準はいつから変わったのか

私たちが現在当たり前のように使っている震度0から7までの10段階の基準は、実はそれほど長い歴史を持つものではありません。日本の震度階級は、過去に発生した大きな地震の貴重な教訓を反映し、より国民の安全に資する形へと改定が重ねられてきました。

その歴史における最大の転換点となったのが、1996年(平成8年)4月1日です。この日を境に、日本の震度観測は大きく変わりました。

それ以前は、震度階級は0から7までの8段階(震度5と6に弱強の区別なし)で運用されていました。しかし、1995年に発生した阪神・淡路大震災において、同じ「震度6」や「震度5」と判定された地域でも、被害の程度に看過できないほどの大きな差があることが、深刻な問題として浮かび上がったのです。

1996年の主な変更点

- 震度階級の細分化:被害の差が大きかった震度5と震度6が、それぞれ「弱」と「強」に分けられ、現在の10段階となった。

- 観測方法の機械化:それまでの職員の体感による観測を廃止し、客観的な揺れのデータに基づき震度を算出する「計測震度計」による観測に全面的に移行した。

この教訓に基づく改定によって、より詳細で客観的な防災対応が可能になりました。そして、計測震度計の全国的な整備は、より迅速で信頼性の高い地震情報の発表体制の礎となっています。

震度5と6に弱と強があるのはなぜか

前述の通り、震度5と震度6という二つの階級に「弱」と「強」の区分が特別に設けられた直接のきっかけは、1995年1月17日に発生した阪神・淡路大震災がもたらした甚大な被害と、そこから得られた教訓でした。

この地震では、震源に近い神戸市やその周辺地域で、早朝の街を凄まじい揺れが襲い、多くの木造家屋が倒壊し、大規模な火災が発生するなど、壊滅的な被害が生じました。当時の震度階級では、これらの特に被害が大きかった地域は「震度6」や、観測史上初めて一部地域で適用された「震度7」と判定されました。

被害の実態と震度階級の乖離という課題

しかし、その後の詳細な被害調査が進むにつれて、当時の8段階の震度階級では捉えきれない問題点が明らかになりました。<それは、同じ「震度5」や「震度6」とされたかなり広い地域内でも、家屋の全壊率などに極端な差があるという事実です。ある場所ではほとんど被害が見られないのに対し、わずか数百メートル離れた場所では多くの建物が倒壊している、といった「被害の帯」が各所で見られました。これでは、発表される震度の情報だけを頼りに、救助隊の派遣優先順位を決めたり、支援物資を公平に配分したりといった、人命に関わる初動対応を的確に行うことが非常に困難でした。(参考:内閣府 防災情報のページ 阪神・淡路大震災教訓情報資料集)

このような深刻な反省から、震度階級が被害の実態をよりきめ細かく、そして正確に反映できるように、震度5と震度6をそれぞれ「弱」と「強」の2段階に分けることが決定されました。この改定は、震度の情報に基づいて、より迅速かつ的確な災害対応を行うための、日本の防災史における重要な一歩だったのです。

地震の震度の段階ごとの揺れと被害

ひかりBOSAIイメージ

- 具体的に震度3はどれくらいの揺れか

- 震度6と7で被害は何倍も違うのか

- 震度8以上がない理由①観測例がない

- 震度8以上がない理由②防災上の意味

- 地震の震度の段階を正しく理解しよう

具体的に震度3はどれくらいの揺れか

震度3は、日常生活の中で多くの人が「あっ、地震だ」とはっきりと揺れを感じる段階であり、地震への備えを改めて意識する一つの目安となる震度です。具体的にどのような揺れで、私たちの周りではどのような状況になるのでしょうか。

気象庁が公表している「気象庁震度階級関連解説表」によると、震度3は以下のような状況とされています。

- 人の体感:屋内にいる人のほとんどが揺れを感じます。歩いている人の中にも揺れを感じる人がいます。また、眠っている人の大半が目を覚まします。

- 屋内の状況:棚に置かれている食器類が、お互いにぶつかり合ってカタカタと音を立てることがあります。

- 屋外の状況:電線が少し揺れるのが見て取れます。

この段階では、建物が損傷したり、家具が転倒したりといった直接的な被害が出ることはほとんどありません。しかし、多くの人が「地震だ」と明確に認識し、少し不安を感じ始めるレベルの揺れと言えます。特に、高層マンションの上層階などでは、地表よりも揺れがゆっくりと大きく感じられる「長周期地震動」の影響で、体感としてはさらに強く感じられることもあります。

震度3の揺れで物が落ちてくることは稀ですが、これがより大きな地震の前触れ(前震)である可能性も常に考慮に入れておく必要があります。この程度の揺れを経験した際に、「うちの家具は固定してあるかな?」「非常持ち出し袋の中身は大丈夫かな?」と、日頃からの基本的な防災対策を見直す良い機会と捉えることが、いざという時の身の安全につながります。

震度6と7で被害は何倍も違うのか

ひかりBOSAIイメージ

震度6強と震度7は、どちらも「立っていることができず、はわないと動けない」ほどの常軌を逸した激しい揺れであり、人間が体感の上でその差を冷静に区別することはほぼ不可能です。しかし、建物やインフラが受ける被害の規模という点では、両者の間には「数倍」では済まないほどの、決定的な違いが存在します。

この差を理解するために、それぞれの被害想定を見てみましょう。

震度6強の被害

震度6強の揺れに襲われると、1981年以前の旧耐震基準で建てられた耐震性の低い木造住宅は、傾いたり、倒壊するものが多くなります。新耐震基準で建てられた耐震性が高い建物でも、壁に大きなひび割れが入るなどの無視できない被害が見られることがあります。また、補強されていないブロック塀のほとんどが崩れるなど、屋外も極めて危険な状態になります。

震度7の被害

これが震度7になると、被害の様相はさらに深刻化し、質的に変化します。最大のポイントは、新耐震基準を満たした耐震性の高い木造住宅や、頑丈だと思われている鉄筋コンクリート造の建物でさえ、傾いたり倒壊したりするものが出てくる点です。つまり、これまで「安全」とされてきた比較的新しい建物ですら、甚大な被害を受ける可能性が現実のものとなるのです。

地盤にも大きな地割れが生じ、大規模な山崩れや地すべりが多発。道路や鉄道、ライフラインといった社会インフラにも壊滅的な被害が及びます。震度7は、まさに想像を絶する災害状況を引き起こし、地域の社会機能が完全に麻痺してしまうほどの、破局的な揺れと言えるでしょう。

この違いは、建物の倒壊率に明確に現れます。震度階級は、計測震度計が算出する「計測震度」という数値(0.0〜7.0の範囲)に基づいて決定されますが、震度6強は計測震度6.0以上6.5未満、そして震度7は計測震度6.5以上と定義されています。この「6.5」というわずかな数値の差が、建物の損壊率を数倍以上に引き上げ、被害を非連続的に増大させる致命的な境目となるのです。

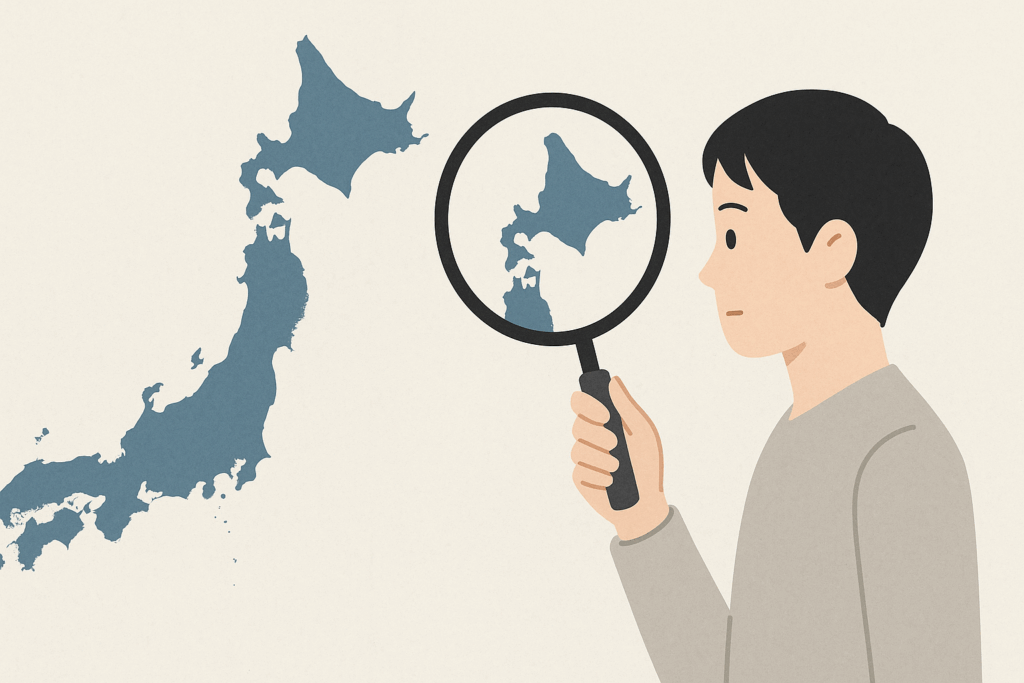

震度8以上がない理由①観測例がない

ひかりBOSAIイメージ

「震度7が最大の階級なら、それを超えるような、もっともっと強い揺れが来たらどうなるの?」と疑問に思う方もいるかもしれません。震度8やそれ以上の階級が現在の日本の震度階級に存在しない一つ目の理由は、非常にシンプルで、1996年に計測震度計が全国に導入されて以降、震度7と判定される基準値(計測震度6.5)を大幅に超えるような揺れが、いまだかつて観測されたことがないためです。

現在の震度階級は、前述の通り、計測震度計が物理的な揺れの加速度などを基に算出する「計測震度」という客観的な数値に基づいて、以下のように決められています。

- 計測震度6.0以上 6.5未満 → 震度6強

- 計測震度6.5以上 → 震度7

この定義からわかるように、震度7には上限が設定されていません。計測震度が7.0であろうと、理論上の話ですが8.0や9.0という数値が算出されたとしても、気象庁から発表される震度はすべて「震度7」となります。

計測震度計による観測が始まってから、日本では2016年の熊本地震や2024年の能登半島地震などで震度7が観測されていますが、これらはいずれも計測震度6.5をわずかに上回る程度のものでした。もし今後、過去に例がないほどの巨大な揺れが発生したとしても、それは「観測史上最大の揺れを記録した震度7」として後世に伝えられることになります。

震度8以上がない理由②防災上の意味

震度8以上の階級が存在しない、より本質的で重要な理由が「防災対策を考える上で、それ以上の区分を新たに設ける実質的な意味がない」からです。

そもそも気象庁が定める震度階級は、単なる揺れの強さのランク分けではありません。その揺れによってどのような現象や被害が発生するかを具体的に示し、国や自治体、そして私たち一人ひとりが、その情報に基づいて迅速かつ適切な防災行動をとるための、極めて重要な指標です。

ここで少し想像してみてください。すでに震度7の時点で、「耐震性の高い建物ですら倒壊する可能性があり、あらゆるライフラインは寸断され、道路網も破壊されることで救助活動も極めて困難になる」という、私たちが想定しうる最悪の被害状況が示されています。これは、国や自治体にとって、持てる力の全てを投入する最大級の災害対応(非常災害対策本部の設置など)が求められるレベルです。

仮に、この壊滅的な状況を超える「震度8」という階級を新設したとしても、それによって防災計画や具体的な対策の内容が何か変わるわけではありません。なぜなら、震度7の時点で、すでにあらゆる人的・物的リソースを総動員する「最大レベルの防災体制」が発動されるからです。そのため、被害が壊滅的であるという現実に変わりはなく、防災行動の観点からは震度7以上の階級をさらに細分化する必要性がないのです。

つまり、震度7は「これ以上の被害状況は現実的に想定しきれない」という、いわば日本の防災対策における最終段階(フェーズ)を示す階級であると言えます。

地震の震度の段階を正しく理解しよう

この記事で解説してきた、地震の震度に関する重要なポイントを最後にまとめます。これらの知識を身につけることで、ニュースで流れる地震情報をより深く理解し、ご自身や大切な人の命を守るための日頃の防災意識向上に役立てましょう。

- 震度は特定の場所における「揺れの強さ」を示す指標

- マグニチュードは地震そのものの「エネルギーの大きさ」を示す指標で震度とは異なる

- 日本の震度階級は0、1、2、3、4、5弱、5強、6弱、6強、7の全10段階で構成される

- 現在の10段階に改定されたのは1996年4月から

- 阪神・淡路大震災の教訓から被害実態に合わせるため震度5と6が「弱」と「強」に細分化された

- 震度3は屋内のほとんどの人が揺れを感じるが、被害はほとんどないレベル

- 震度4になると多くの人が驚き、座りの悪い置物が倒れることがある

- 震度5弱からは大半の人が恐怖を感じ、棚から物が落ちるなど具体的な被害が出始める

- 震度5強では物につかまらないと歩くのが難しくなり、固定していない家具が倒れることがある

- 震度6弱になると立っていること自体が困難になり、ドアが開かなくなることがある

- 震度6強でははわないと動けず、耐震性の低い家屋の倒壊が多発する

- 震度7は耐震性の高い建物でも倒壊の恐れがあるほどの、社会機能が麻痺する壊滅的な揺れ

- 震度6強と7では建物の被害率が数倍以上に跳ね上がり、被害が非連続的に拡大する

- 震度8以上が存在しないのは、過去に観測例がないことと、防災対策上それ以上の区分を設ける意味がないため

- 震度7は想定される最大の被害レベルを示しており、国や自治体の対策はすでに最大級となる

コメント