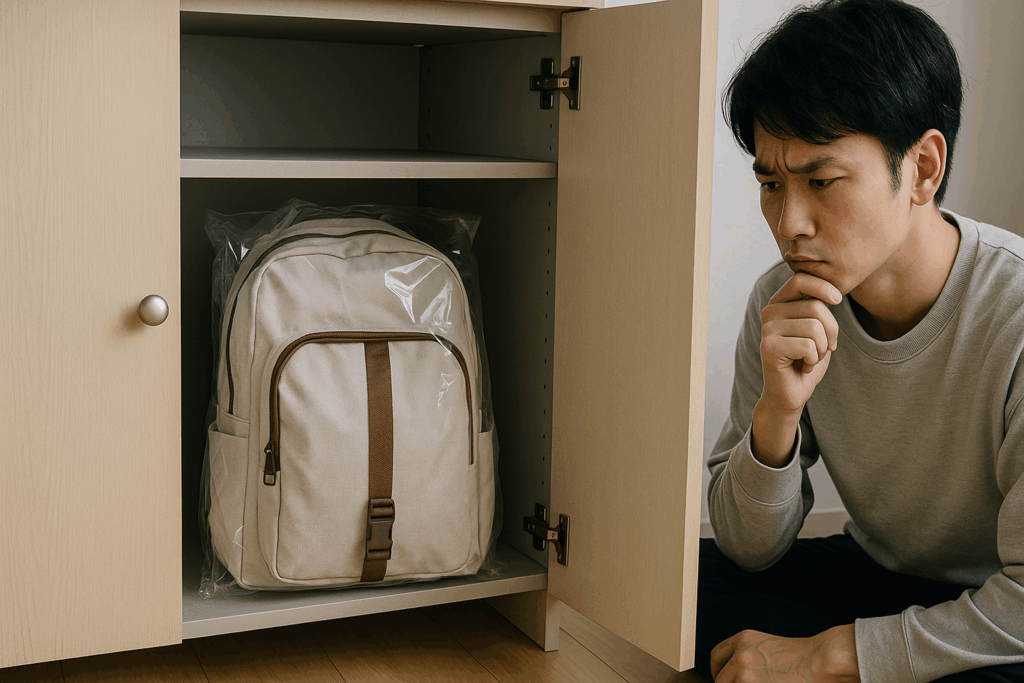

【防災リュックを買わない理由】本当に必要なものリスト公開

【防災リュックを買わない理由】本当に必要なものリスト公開

準備が進まない方は少なくありません。この記事では、なぜ防災リュックを買わない人が多いのかを調べました。多くの人が「いつかやろう」と備えを後回しにする本当の理由とは一体何でしょうか。

当記事では、防災リュックを持たない人々の正直な気持ちや、実際に被災してから「備えておけば…」と後悔した方々の声を紹介しつつ、備えない家庭の割合とその理由を公的なデータも交えて詳細に解説します。また、口コミで「いらなかった」と言われる防災グッズと、本当に命を守るために必要な物を明確に区別し、最低限そろえるべき防災グッズをチェックリスト形式で具体的にまとめました。そもそも、非常食や水がないと私たちの身体や心にどのような影響が及ぶかを知っていますか?

この記事を最後まで読めば、防災グッズを買わない理由と、それでも備えなければならない本当の必要性が整理され、災害時に後悔しないための、あなたとご家族にとって最適な防災リュック選びができるようになるはずです。

- 防災グッズを備えていない人の割合と具体的な理由

- 災害時に本当に役立つ防災グッズのチェックリスト

- 防災グッズが「いらなかった」と言われるケースと具体例

- 「わからない」を解決する初心者向け防災リュックの選び方

防災リュックを買わない理由と準備の現状

ひかりBOSAIイメージ

- 防災グッズを用意している人の割合は?

- 用意している人と用意してない人の差

- 防災グッズを持っていない理由は何ですか?

- 防災グッズを用意してないとどうなる?

- 災害時に非常食がないとどうなるのか

防災グッズを用意している人の割合は?

結論から言うと、防災グッズを何らかの形で用意している人の割合は、全体の約半数から6割程度という調査結果が複数報告されています。これは、裏を返せば、残りの約4割から5割の世帯では、災害に対する十分な備えができていないという厳しい現実を示しています。

例えば、プレミアムウォーター株式会社が2023年に実施した調査では、防災グッズを用意していない人の割合は45.0%にのぼりました。特に、災害経験が少ない傾向にある20代では59.1%もの人が用意していないと回答しており、世代間の意識差も浮き彫りになっています。また、別の調査(株式会社エコンテ調べ)では、約65%の人が用意をしていないという結果もあり、調査対象や時期によって数値にばらつきはあるものの、多くの人々が備えに至っていない現状は共通しています。

ただ、ここで注目すべきは、「必要だとは思っているが、まだ対策できていない」と考えている人が大多数を占めるという点です。auじぶん銀行の調査でも、実に9割以上の人が災害への備えは必要だと感じている一方で、約65%が十分な備えをしていないと回答しました。

用意している人と用意してない人の差

ひかりBOSAIイメージ

防災グッズを用意している人と用意していない人の間には、一体どのような差があるのでしょうか。その最も大きな違いは、災害を「自分ごと」として捉える危機感の差と、その危機感を具体的な行動に移せているかどうかという点に集約されます。

用意している人の多くは、過去の災害報道や、自治体が公表するハザードマップなどを通じて、「いつ自分の身に起きてもおかしくない」という現実的な危機感を持っています。そのため、情報を自ら積極的に収集し、家族構成や住んでいる地域の特性(津波、土砂災害、洪水など)を考慮して必要なものをリストアップするなど、具体的な計画を立てて行動に移す傾向が強いです。彼らにとって防災は「特別なこと」ではなく、「日常の備え」の一部なのです。

一方、用意していない人の多くも、災害の必要性を全く認識していないわけではありません。前述の通り、「必要だと思っているが、まだ対策できていない」と感じている人が大多数です。この「意識」と「行動」の間に生まれるギャップの背景には、「正常性バイアス」という心理的な働きが影響している可能性があります。

正常性バイアスとは?

自分にとって都合の悪い情報を無視したり、過小評価したりする人間の心の特性のことです。「自分だけは大丈夫」「まさか自分の住む地域で」といった無意識の思い込みが、客観的な危険性を軽視させ、避難や防災対策の行動を遅らせる一因とされています。

日々の仕事や家事の忙しさの中で、発生確率の低い(と感じてしまう)災害への対策は優先順位が下がりがちです。この「後回し」の心理が、意識と行動のギャップを生み出す最大の要因と言えるでしょう。

「いつかやろう」は「やらない」と同じ…とよく言われますよね。まずはリュックに水1本、ライト1つを入れるだけでも、ゼロからの大きな一歩です。

防災グッズを持っていない理由は何ですか?

防災グッズを持っていない、あるいは準備がなかなか進まない背景には、いくつかの非常に現実的で共通した理由が存在します。複数の調査結果を総合すると、その主な理由は以下の4つの「壁」に集約されます。

防災対策を阻む「4つの壁」

- 情報の壁:何を揃えればいいのかわからない

テレビやインターネットには防災情報が溢れていますが、情報が多すぎるために「結局、自分と家族にとって本当に必要なものは何なのか」を判断できず、最初の一歩で立ち止まってしまうケースです。 - 費用の壁:お金がかかる(経済的な負担)

市販の防災セットは数千円のものから数万円以上するものまで様々です。家族全員分を一度に揃えようとすると高額になり、経済的な負担が大きいと感じて躊躇してしまいます。 - 場所の壁:置く場所がない(保管場所の問題)

特に都市部のマンションなどでは収納スペースが限られており、家族分の防災リュックやかさばる備蓄品を保管しておくスペースを確保できないという物理的な問題です。 - 手間の壁:準備や管理が面倒

必要なものをリストアップし、一つひとつ店舗やネットで買い揃える手間。さらに、購入後も非常食の賞味期限を定期的にチェックし、入れ替えるといった管理が面倒に感じられ、継続が難しくなります。

アントロット社が関東在住者に行った調査では、「何を用意すれば良いかわからないから」(52.7%)が最も多く、被災経験のある東北在住者では「自宅に置き場所がないから・邪魔だから」(54.4%)が最多でした。このように、人々が直面する情報、費用、場所、手間の4つの壁が、防災対策への第一歩を阻む非常に大きな要因となっているのです。

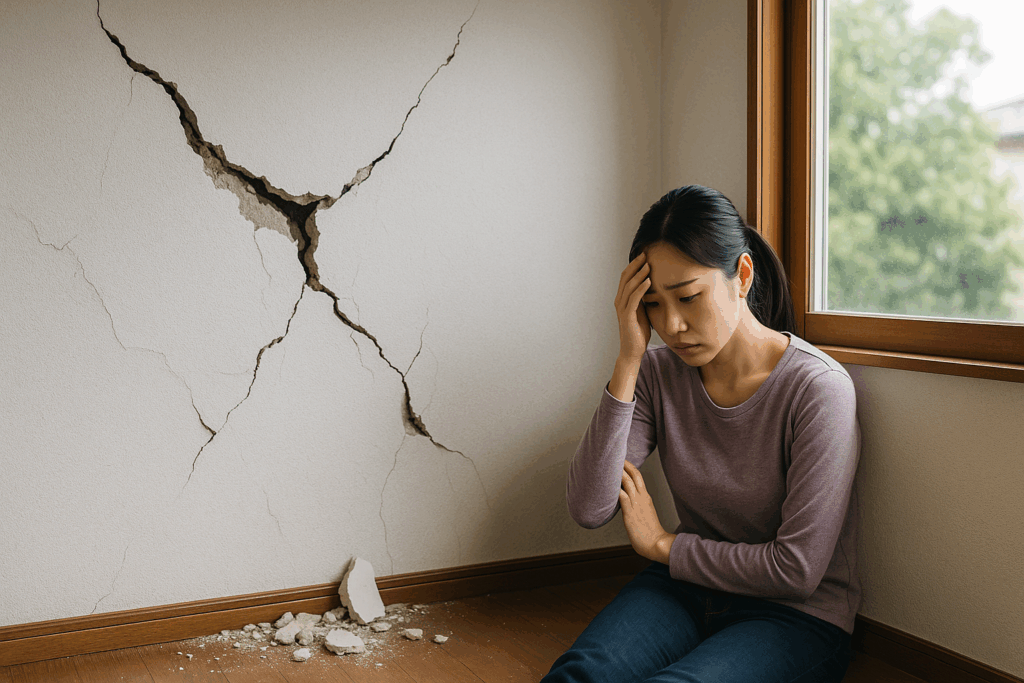

防災グッズを用意してないとどうなる?

ひかりBOSAIイメージ

もし、何の備えもないまま大規模な災害に遭遇してしまった場合、私たちの生活はどのような状況に陥るのでしょうか。それは単に「不便」という言葉では済まされない、生命の維持と人間の尊厳の両面で深刻な事態に直面する可能性を意味します。

ライフライン(電気・ガス・水道)が完全に停止した状況を具体的に想像してみてください。

- 水がない【生命の危機】: 成人は1日に2.5Lの水分を失うと言われ、飲料水がなければ数日で脱水症状に陥り、命の危険に直結します。また、トイレを流す、手を洗う、体を拭くといった行為ができなくなり、衛生環境が著しく悪化し感染症のリスクが高まります。

- 食料がない【体力・気力の低下】: 支援物資が届くまでの数日間、空腹と寒さに耐えなければなりません。体力が低下し、思考力も鈍り、冷静な判断ができなくなります。低体温症のリスクも高まり、心身ともに衰弱していきます。

- 明かりがない【安全の喪失】: 停電した夜は、月明かりがなければ完全な暗闇です。懐中電灯などがなければ、散乱したガラス片で足を怪我したり、階段から転落したりと、家の中ですら安全な場所ではなくなります。

- 情報がない【社会からの孤立】: スマートフォンの充電が切れ、ラジオもなければ、被害状況、避難所の開設情報、給水活動の案内など、生命線となる情報を得ることができず、社会から完全に孤立してしまう恐れがあります。

- トイレが使えない【健康被害と尊厳の問題】: 断水で自宅のトイレが使えない状況は、最も深刻な問題の一つです。 国土交通省も災害時のトイレの重要性を啓発していますが、トイレを我慢するために水分や食事を控えた結果、脱水症状やエコノミークラス症候群、脳梗塞などを引き起こし、命を落とす「災害関連死」につながるケースが後を絶ちません。

このように、備えがないことは、災害そのものだけでなく、その後の過酷な避難生活によって心身が蝕まれるという二次被害のリスクを飛躍的に高めてしまうのです。

災害時に非常食がないとどうなるのか

ひかりBOSAIイメージ

防災グッズの中でも特に重要な位置を占める「非常食」。これがない場合、私たちはどのような困難に直面するのでしょうか。単に空腹を満たせないという問題だけでなく、心と体の両面に、そして回復力にまで深刻な影響を及ぼします。

災害発生直後、コンビニやスーパーの棚から食料品は文字通り数時間で消え去ります。支援物資が安定して届くまでには、大規模災害では1週間以上かかることも想定しなければなりません。その間、食料が手に入らないと、次のような事態に陥ります。

- 体力と免疫力の著しい低下

エネルギーが補給できなければ、がれきの片付けや給水所までの往復といった災害時に必要な行動をとる体力が失われます。さらに、栄養不足は免疫力の低下に直結し、不衛生な環境下で風邪や感染症にかかりやすくなり、回復も遅れてしまいます。 - 精神的なストレスの極限状態

温かいものを口にできない、慣れ親しんだ味のものが食べられないという状況は、想像以上に大きな精神的ストレスとなります。被災経験者からは、「冷たい缶詰ばかりで気が滅入った」「一杯の温かい味噌汁に涙が出た」といった声が多く聞かれます。食事は、極限状況において心を落ち着かせ、明日への希望をつなぐための重要な儀式でもあるのです。 - 低体温症と関連疾患のリスク

特に冬場の災害や、雨に濡れた状況では、温かい食事で体内から体温を維持することが生死を分けます。十分なカロリー摂取ができないと、命に関わる低体温症を引き起こす危険性が高まります。

非常食は、単に空腹を満たすためのアイテムではありません。災害という非日常を生き抜き、日常を取り戻すための体力、気力、そして回復力を維持するための「命綱」なのです。

防災リュックを買わない理由を解消する方法

ひかりBOSAIイメージ

- 防災グッズがなぜ必要なのかを再確認

- 防災グッズで助かった人の体験談

- 本当に必要なものリストをチェック

- 防災グッズいらなかったものランキング

- 防災リュックを買わない理由をなくす選択肢

防災グッズがなぜ必要なのかを再確認

防災グッズの真の必要性を理解するためには、防災における「自助」「共助」「公助」という3つの基本的な考え方を改めて認識することが不可欠です。

- 自助:「自分の命は自分で守る」こと。防災の最も基本となる考え方です。

- 共助:近隣住民や地域コミュニティで助け合うこと。

- 公助:国や自治体、消防、警察、自衛隊による救助や支援のこと。

多くの人が災害時には「公助」に頼れると考えがちですが、大規模な災害が発生した直後、消防や自衛隊などの公的機関は、倒壊家屋からの人命救助や大規模火災の消火活動などが最優先となります。そのため、すぐに全ての被災者に支援の手が行き届くわけでは絶対にありません。特に、災害発生から72時間は「人命救助の黄金の時間」と呼ばれ、この期間は、自分自身と家族の力で生き抜く「自助」が基本中の基本となります。

「最低3日分、推奨1週間分」の科学的根拠

「最低3日分」という備蓄の目安は、この「72時間の壁」を乗り越えるために設定されています。しかし、南海トラフ巨大地震や首都直下地震のような広域・甚大な被害が想定される災害では、交通網の寸断により支援物資の到着が大幅に遅れることが予測されています。そのため、政府広報オンラインでも「1週間分以上」の備蓄が望ましいとされており、自力で生き抜く期間をより長く想定しておくことが求められています。

防災グッズは、この「自助」を実践するための唯一無二の具体的なツールです。水や食料、簡易トイレといった命に直結するものから、ラジオやライト、モバイルバッテリーといった生活の質を維持し、外部とのつながりを保つものまで、これらが手元にあるかないかで、災害発生後の数日間の運命が大きく変わってきます。つまり、防災グッズを用意することは、公的な支援が届くまでの最も過酷な時間を自力で乗り越え、命をつなぐための、私たちにできる最も重要で基本的な備えなのです。

被災経験者が語る「意外な神アイテム」

- フルーツの缶詰・お菓子: 疲弊しきった心と体に、甘いものが何よりの慰めとエネルギー源になったという意見が多数。「絶対に食べたくなる」「子供が笑顔を取り戻した」という声も。

- スキーウェア・アウトドアウェア: 防水・防寒性能が非常に高く、冬の避難生活や雨天時の作業で体温と体力を奪われるのを防いでくれた。

- 食品用ラップ: お皿に巻けば食器を洗う必要がなく、貴重な水を節約できる。体に巻いて防寒対策にしたり、怪我をした際の応急処置で傷口を保護したりと、その万能性が高く評価されています。

- 大容量モバイルバッテリー: 家族との安否確認や情報収集でスマートフォンのバッテリーは生命線。何度も充電できる大容量タイプを持っていたことで、心の余裕が全く違ったという声が非常に多いです。

これらの体験談は、最低限の生命維持アイテムに加えて、少しでも心穏やかに、そして衛生的に過ごすための工夫や、普段の生活の中にあるものを防災に活かす「応用力」がいかに大切かを示唆しています。

本当に必要なものリストをチェック

ひかりBOSAIイメージ

「結局、何から揃えればいいの?」という疑問にお答えするため、ここでは政府のガイドラインや防災の専門家の意見を基に、これだけは押さえておきたい「本当に必要なもの」を網羅したチェックリストを作成しました。防災グッズは、緊急避難時にすぐに持ち出す「一次持ち出し品(0次防災含む)」と、ライフライン復旧までの間、自宅で避難生活を送るための「備蓄品(二次持ち出し品)」に分けて考えると、無理なく準備を進められます。

このリストはあくまで基本形です。これを基準に、ご自身の家族構成(赤ちゃん、高齢者、ペット、持病のある方など)や、お住まいの地域の災害リスク(ハザードマップを確認!)に合わせて、必要なものを足し引きしていく「パーソナライズ」が何より重要ですよ!

| 分類 | 品目 | 主な用途・ポイント |

|---|---|---|

| 一次持ち出し品 (避難リュックに入れるもの) | 飲料水 | 最低1人1L(500ml×2本など)。持ち運びやすいサイズで。 |

| 非常食 | 最低1日分。調理不要ですぐに食べられる栄養補助食品、ゼリー飲料、パンの缶詰、羊羹などがおすすめ。 | |

| 携帯トイレ・簡易トイレ | 最重要アイテムの一つ。最低でも3日分(1人15回分程度)はリュックに。 | |

| 懐中電灯・ヘッドライト | 両手が自由に使えるヘッドライトが圧倒的に便利。予備電池も忘れずに。 | |

| 携帯ラジオ | 手回し充電式や乾電池式で、ワイドFM対応のものが確実な情報源になる。 | |

| モバイルバッテリー | スマホの命綱。最低でも10000mAh以上の容量があると安心。ケーブルも忘れずに。 | |

| 衛生用品 | マスク、アルコール消毒ジェル、除菌ウェットティッシュ、歯磨きシート、常備薬、お薬手帳のコピー、生理用品。 | |

| 貴重品 | 現金(公衆電話用に10円玉、100円玉も)、身分証明書のコピー、預金通帳のコピー、保険証のコピー。 | |

| 軍手・革手袋 | ガラス片や瓦礫の撤去作業で手を守る。滑り止め付きが望ましい。 | |

| タオル・手ぬぐい | 体を拭くだけでなく、止血、マスク代わり、防寒、濾過など多様に使える。 | |

| ホイッスル(笛) | 瓦礫の下敷きになった際など、少ない体力で自分の居場所を知らせることができる救助要請アイテム。 | |

| 家族の写真 | 万が一はぐれた際に、安否確認や捜索依頼で非常に役立つ。 | |

| 備蓄品 (自宅・車・物置などに分散保管) | 飲料水 | 【最重要】1人1日3L×最低3日分、できれば7日分。 |

| 非常食 | 【最重要】最低3日分、できれば7日分。普段の食事に近いものを用意すると精神的な負担が少ない。 | |

| カセットコンロ・ボンベ | 温かい食事は心と体を温める。ボンベは1人1週間で6本程度が目安。 | |

| 生活用水 | お風呂の残り湯を常にためておく、給水タンクを用意するなど。飲料水とは別に確保。 | |

| 生活用品 | トイレットペーパー、ティッシュ、ラップ、アルミホイル、ポリ袋(大・小)、新聞紙、カセットボンベ。 | |

| 衣類・防寒具 | 下着、靴下、動きやすい服、アルミ製エマージェンシーシート、カイロ。 | |

| 簡易トイレ・凝固剤 | 1人1日5~7回×家族の人数×7日分。圧倒的に不足しがちなので多めに備蓄。 |

この中でも、各種調査で共通して「懐中電灯」「非常食」「水」が常に「備えておきたいもの」の上位にランクインしており、これらは防災の基本中の基本と言えるでしょう。

防災グッズいらなかったものランキング

防災への意識が高いほど、つい様々な便利グッズに手が伸びがちです。しかし、実際に被災した方々の声を聞くと、「良かれと思って揃えたものが、実際にはあまり役に立たなかった」というケースも少なくありません。ここでは、先輩たちのリアルな失敗談を基に、「これは不要だった」「別の物で代用できた」とされがちなアイテムをランキング形式で紹介します。

購入前に再考!「いらなかった」防災グッズ

第1位:多機能すぎる十徳ナイフ 缶切り、ナイフ、ドライバーなどが一つになったツールは一見便利そうですが、「いざという時にどの機能を使えば良いか分からなかった」「一つひとつの刃が小さくて使いにくかった」という声が多数。災害時のパニック状態では、直感的に使えるシンプルな道具が一番です。頑丈なハサミ、カッターナイフ、シンプルな缶切りを個別に用意した方が確実です。 第2位:電池式のモバイルバッテリー 乾電池でスマートフォンを充電するタイプは、消耗する乾電池の量に対して充電できる量が驚くほど少なく、コストパフォーマンスが非常に悪いのが実情です。電気が全く復旧しない状況では最後の手段になりますが、基本的には事前にフル充電した大容量の充電式モバイルバッテリーを複数用意する方が圧倒的に効率的です。 第3位:100円ショップの圧縮タオル 「コンパクトで便利」と思われがちですが、「タオル」という名称とは裏腹に、実態は「厚手の不織布シート」や「キッチンペーパー」に近いものがほとんど。吸水性が低く、体を拭くタオルとしての役割は期待できません。また、使用する際に貴重な水を消費してしまう点も大きなデメリットです。体を拭くなら大判のボディシート、タオルが必要なら速乾性のあるマイクロファイバータオルがおすすめです。

もちろん、これらのアイテムが絶対に不要というわけではありません。しかし、限られた予算やリュックのスペースの中で何を優先すべきかを考える上では、「多機能・特殊」よりも「シンプル・実用的」なアイテムを選ぶのが、失敗しない防災グッズ準備の鉄則と言えるでしょう。

防災リュックを買わない理由をなくす選択肢

この記事では、防災リュックを買わない多様な理由から、それでも備えが不可欠である根拠、そして具体的な必要品までを、実際のデータや体験談を交えて深く掘り下げてきました。最後に、この記事の最も重要な要点をリスト形式でまとめます。

- 防災グッズの準備は、公的支援が届くまでの過酷な時間を生き抜く「自助」の基本

- 多くの人が必要性を感じつつも、半数近くが未準備なのが日本の現状

- 「わからない」「お金がない」「場所がない」「面倒」という4つの壁が行動を阻んでいる

- 備えがない状態での被災は、生命維持や衛生面で深刻な二次被害リスクを伴う

- 特に水とトイレの確保は、災害関連死を防ぐための最重要課題

- 完璧を目指さず、まずは「水1本」「ライト1個」から始める意識が大切

- 日常の食品を少し多めに買い置きする「ローリングストック法」は最も手軽な第一歩

- 市販の防災セットは、防災の専門家が必要なアイテムを厳選している

- 「何を揃えたらいいかわからない」という最初の最も高いハードルをクリアしてくれる

- まずは市販のセットを土台とし、自分に必要なものを追加・削除してカスタマイズするのが理想形

- 体験談にある「いらなかったもの」を知ることで、無駄な出費やスペースを避けられる

- 防災リュックは玄関や寝室、車の中など、すぐに持ち出せる場所に分散して保管する

- 防災は「一度準備して終わり」ではない、定期的な中身の点検と見直しこそが重要

- この記事を読み終えた「今」が、あなたと家族の未来を守るための行動を起こす絶好の機会

「防災リュックを買わない理由」のほとんどは、信頼できる市販の防災セット(防災リュック)を選ぶことで解決できます。何を揃えればいいかわからないという最大の悩みを解消し、まずは「最低限の備えがある」という計り知れない安心感を手に入れることができます。ぜひこの記事を参考に、あなたとあなたの大切な家族を守るための、防災への確かな第一歩を踏み出してください。

コメント