マグニチュードと震度の換算は不可!違いを防災士が解説

マグニチュードと震度の換算は不可!違いを防災士が解説

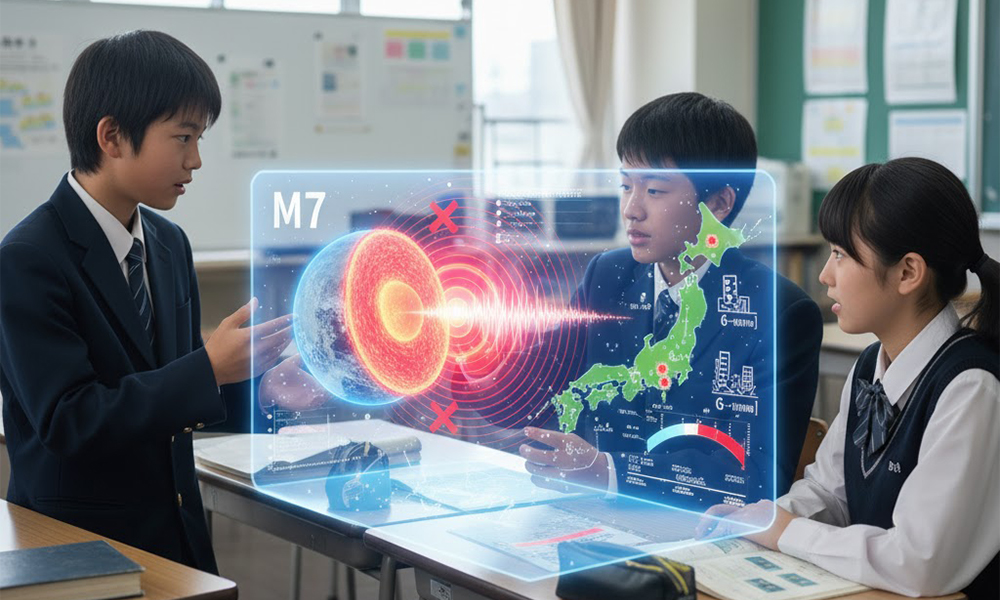

地震が発生するたびに、報道機関からは「マグニチュード」と「震度」という2種類の数値が報じられます。しかし、これらの数値が具体的に何を意味し、どのような違いがあるのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。特に「マグニチュードと震度の換算はできるの?」や、「マグニチュード7 震度はいくつと決まっているの?」、「マグニチュード 6 震度と比べると、揺れはどのくらい違うの?」といった疑問は尽きないものです。

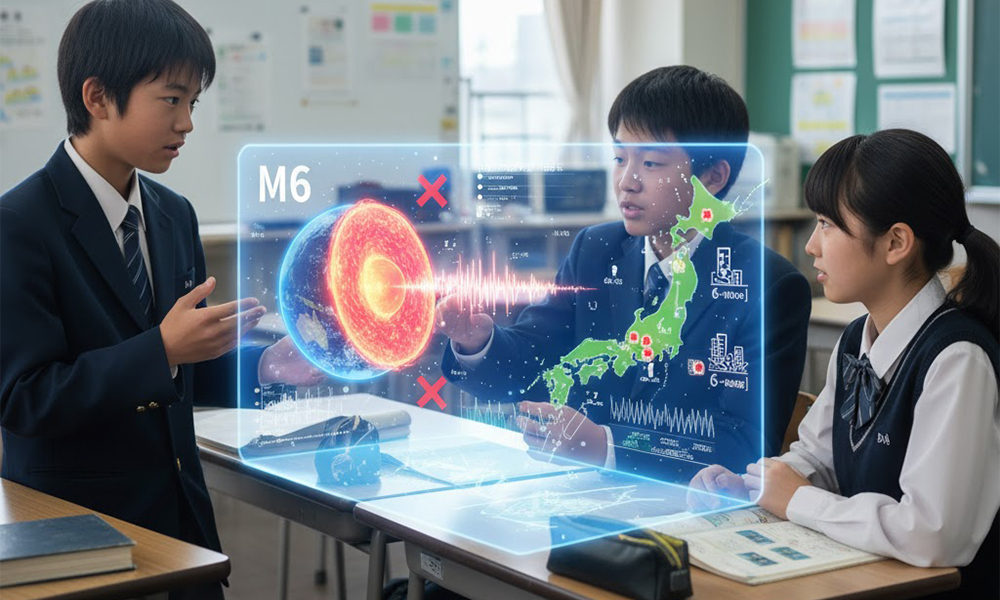

これらの疑問を解消するため、本記事ではマグニチュードと震度の違いを、防災士の視点から中学生にもわかるように簡単に解説します。地震の規模を表すマグニチュード 最大値や、揺れの強さを示す何段階の震度階級があるのか、そしてこれらの数値がマグニチュード 震度 比例しない理由や、エネルギーの関係を示すマグニチュード8 どのくらいの規模になるのかまで、具体的な例を交えながら深掘りします。

また、地震そのもののエネルギーを測る算出方法は?といった技術的な内容も分かりやすく解説し、最終的に私たちが知るべきマグニチュードと震度の関係は?という問いにお答えします。この記事を通じて、地震の基礎知識を身につけ、防災意識を高める一助としてください。

この記事を読むことでわかること

- マグニチュードと震度が別々の概念であり、直接換算できない理由

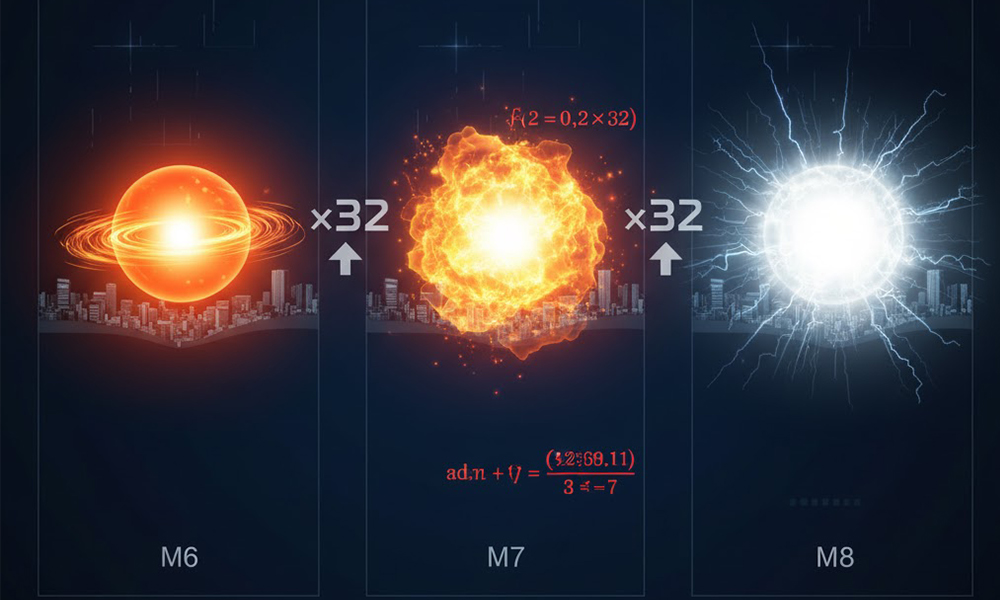

- 地震の規模とエネルギーの関係(Mが1増えると約32倍)

- 震源からの距離や地盤が震度へ与える影響

- マグニチュードと震度を太鼓の音に例えた具体的なイメージ

マグニチュードと震度の換算ができない理由とは?

- 防災士が教えるマグニチュードと震度の違い

- 地震の規模を測るマグニチュード 最大値はあるの?

- 揺れの強さを表す震度は何段階ある?

- マグニチュードと震度 比例しない関係を解説

- 地震のエネルギーはマグニチュード7だとどのくらい?

- マグニチュードと震度の関係は?太鼓の音に例えて解説

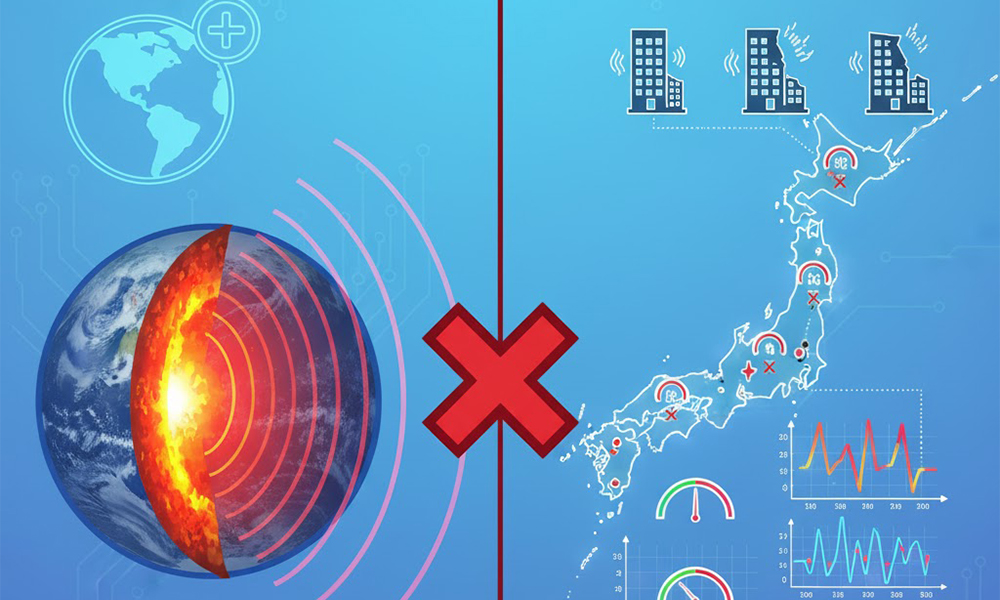

マグニチュードと震度の換算が不可能である根本的な理由は、両者が「何を測っているか」という目的が全く異なるためです。マグニチュードは地震のエネルギー、震度は揺れの影響を示す指標であり、異なる物理量を測定していることを理解することが重要です。

要点:マグニチュードと震度の根本的な違い

- マグニチュード:地震のエネルギーそのものの大きさ(規模)であり、地震一意の値

- 震度:ある地点における地面の揺れの強さであり、観測地点ごとに異なる値

防災士が教えるマグニチュードと震度の違い

マグニチュードと震度の違いは、地震防災の基礎知識として欠かせません。マグニチュード(M)は、地震そのものが持つエネルギーの大きさを表す指標で、地震の規模を示す一意の値であり、単位はありません。これは、震源地に近い場所であっても、遠く離れた場所であっても、その地震に対しては同じ値が使われます。例えるならば、自動車のエンジンの排気量のようなもので、自動車そのものの性能を示す値です。

一方、震度は、地震が発生した際に、私たちが立っている地面や建物が、その場所で実際にどれだけ強く揺れたかを示す値です。これは観測地点によって変わるものであり、震源からの距離や、地盤の固さによって値が大きく変動します。これは自動車が走る際の速度計のようなもので、その時々の状況によって変化する値であると言えます。この根本的な違いがあるため、両者を直接換算することはできません。

地震の規模を測るマグニチュード 最大値はあるの?

マグニチュード 最大値については、明確に「これ以上はありえない」という公的な上限が設定されているわけではありませんが、地震の発生メカニズム上、物理的な限界があると考えられています。マグニチュードは、地震を引き起こした断層の面積と、その断層がどれだけずれたかによって決まります。

地球上の断層が一度に動くことができる面積やずれの量には限りがあるため、理論上、マグニチュードは**10**を超えることは非常に困難であるとされています。これまでに観測された最大級の地震は、2011年の東日本大震災のモーメントマグニチュード(Mw)9.0や、1960年のチリ地震のMw9.5です。現在、大規模な地震の規模をより正確に表すために用いられるモーメントマグニチュードは、従来の気象庁マグニチュード(Mj)では頭打ちになってしまう大規模な地震のエネルギーも、物理的な意味をもって計算できる利点があります。

揺れの強さを表す震度は何段階ある?

震度は、ある場所での揺れの強さを具体的に示す指標であり、日本では気象庁が定めた震度階級が用いられています。現在、この震度階級は全部で**10段階**あります。これは、「震度0」から「震度7」までの8つの数字の階級に加え、揺れによる被害の程度をより細かく反映させるため、「震度5」と「震度6」がそれぞれ「弱」と「強」に分割されているためです。

かつては人が体感や被害の状況を見て震度を決めていましたが、1996年10月以降は、全国に設置された計測震度計という測定機によって機械的に判定されるようになりました。この計測震度計が観測したデータに基づき、数値(計測震度)に応じて自動的に10段階の階級が決定されます。これにより、迅速かつ客観的に震度情報が提供できるようになりました。

計測震度計による判定の注意点

計測震度計は、地盤の揺れの加速度を測定し、特定の計算式を用いて「計測震度」を求めます。例えば、計測震度が4.5以上5.0未満であれば震度5弱とされます。ただし、震度はあくまで計測値に基づいて決定されるものであり、記述されているような建物の被害状況から決定されるものではありません。

マグニチュードと震度 比例しない関係を解説

マグニチュードと震度 比例関係にないことを理解することが、地震情報を正しく解釈する鍵となります。マグニチュードは、地震源で放出されるエネルギーの総量であり、**対数**で表されるため、震度との間に単純な比例関係は成立しません。例えば、震度が1から2に上がったからといって、揺れの強さが2倍になったり、マグニチュードが2倍になったりするわけではないのです。

また、前述の通り、震度は震源からの距離が遠くなるほど小さくなるという距離減衰の影響を強く受けます。さらに、揺れの増幅作用を持つ軟弱な地盤の上では、周囲の固い地盤と比べて震度が大きくなることがあります。このように、**震源の位置・深さ**、**伝播経路**、**地盤条件**といった多くの要因が関与するため、マグニチュードと**震度**は「地震そのものの規模」と「その地点での揺れの結果」という、異なる次元の値を表しているのです。

地震のエネルギーはマグニチュード7だとどのくらい?

マグニチュードの数字は、地震が持つエネルギーの大きさを対数で示しています。したがって、数値がわずかに増えるだけで、エネルギーは飛躍的に大きくなります。マグニチュード7の地震が発生した場合、そのエネルギーがどのくらいかというと、マグニチュード6の地震と比較して**約32倍**のエネルギーを放出しています。これは非常に大きな差です。

さらに、マグニチュード7は、一般的に「大地震」と呼ばれる規模であり、日本国内で過去に甚大な被害をもたらした地震の多くがこのクラスに該当します。このエネルギーの関係は、以下の公式から導かれます。

$$ \log_{10}E = 4.8 + 1.5M $$

この式から、マグニチュードが0.2増えるだけでもエネルギーは約2倍になることが分かります。そのため、地震情報では小数点以下のわずかな数値の違いにも大きな意味があることを覚えておく必要があります。

マグニチュードと震度の関係は?太鼓の音に例えて解説

マグニチュードと震度の関係は?という疑問を解消するため、太鼓の音に例えることが最も分かりやすいでしょう。太鼓を使った例え話では、マグニチュードは太鼓を叩いた音の大きさ(エネルギー)であり、震度はその音を聞いた人の耳に届く音の大きさ(揺れの強さ)です。

太鼓を強く叩き、大きな音を出しても(高マグニチュード)、聞いている人が遠くにいれば、その人に聞こえる音は小さくなります(低震度)。逆に、それほど強く叩かなくても(低マグニチュード)、聞いている人が太鼓のすぐそばにいれば、音は大きく聞こえるでしょう(高震度)。

この例が示す通り、マグニチュード(音のエネルギー)が同じでも、**距離**(震源からの距離)や**周囲の環境**(地盤の質)といった要因によって、観測される**震度**(聞こえる音の大きさ)は場所ごとに大きく変化するのです。したがって、地震の規模(マグニチュード)の大小に関わらず、自分のいる場所の震度情報が、私たちにとって最も重要な情報となるわけです。

中学生にもわかるマグニチュードと震度の換算の基本

- マグニチュードの算出方法は?地震計の計測を解説

- マグニチュード8 どのくらいの規模の地震を指す?

- マグニチュード 6 震度の例から揺れをイメージする

- 実際の例から見るマグニチュード7 震度 のばらつき

- 地震対策の基本はマグニチュードと震度の換算ができないことを理解すること

- 防災知識として知っておきたいマグニチュードと震度の換算の結論

ここからは、地震の規模や揺れの強さに関する具体的な情報、そしてそれらが私たちの生活にどのように関わってくるのかを解説し、マグニチュードと震度の換算の知識を防災に活かすための基本情報を提供します。数値が具体的に何を意味するのかを理解することで、緊急時の行動判断に役立てることができるでしょう。

マグニチュードの算出方法は?地震計の計測を解説

マグニチュードの算出方法は?という質問に対して、日本では主に気象庁マグニチュード(Mj)が使用されます。この算出には、地震計(特に強い揺れを観測する強震計)で記録された地震波の最大振幅が基になります。地震計は、地面の揺れの速度や変位(動き)を記録する装置です。

気象庁マグニチュードは、まず各観測点で得られた地震波の最大振幅を計測し、そこから観測点と震源との距離によるエネルギーの減衰を補正します。この補正された値を複数の観測点から集め、平均化することで最終的なマグニチュードが決定されます。この計算によって、**地震そのもののエネルギー**が客観的な数値として導き出されます。一方で、大規模な地震に対しては、断層のずれの規模を直接計算するモーメントマグニチュード(Mw)が使われることもあります。

マグニチュード8 どのくらいの規模の地震を指す?

マグニチュード8 どのくらいの規模の地震を指すかというと、これは**「巨大地震」**と呼ばれる、地球規模で非常に大きなエネルギーを持つ地震です。前述の通り、マグニチュードが1上がるとエネルギーは約32倍になるため、マグニチュード8はマグニチュード7(大地震)の約32倍のエネルギーを持ちます。

このクラスの巨大地震は、プレート境界など大規模な断層で発生し、その影響は数千キロメートルにも及びます。例えば、南海トラフ地震で想定されている最大クラスの地震は、**マグニチュード8~9クラス**とされており、ひとたび発生すれば、広範囲にわたって甚大な被害(最大震度7、巨大津波など)を引き起こすことが予測されています。このような地震は、発生頻度は低いものの、発生すれば国家レベルでの対応が必要となる極めて重要な防災課題です。

| マグニチュード | 分類 | エネルギーのイメージ |

|---|---|---|

| M1未満 | 極微小地震 | ごくわずか |

| M3~5未満 | 小地震 | |

| M5~7未満 | 中地震 | |

| M7以上 | 大地震 | 広域で被害の可能性 |

| M8クラス以上 | 巨大地震 | 極めて甚大な被害の可能性 |

マグニチュード 6 震度の例から揺れをイメージする

マグニチュード 6 震度の例を見ることで、地震の規模と揺れの強さの関係をより具体的にイメージできます。マグニチュード6は「中地震」に分類されますが、この規模でも震源がごく浅い場合や、観測地点が軟弱な地盤の上にある場合は、非常に大きな震度が観測されます。

過去の事例でも、マグニチュード6台の地震で**震度5強**や**震度6弱**が観測された例は少なくありません。震度5強は、ほとんどの人が物につかまらないと歩くことが難しくなり、タンスなどの重い家具が倒れる可能性があるレベルです。震度6弱に至っては、立っていることが困難になるほどの強い揺れです。このように、マグニチュードの数字が大きくなくても、震源の条件によっては私たちの生活に大きな影響を与える震度を観測することがあるため、油断は禁物です。

実際の例から見るマグニチュード7 震度 のばらつき

前述の通り、マグニチュードと震度の換算はできませんが、実際の地震の記録を見ると、マグニチュード7 震度のばらつきは顕著です。例えば、同じマグニチュード7クラスの地震であっても、震源が陸地の地下深くで発生した場合は、地表に到達するまでにエネルギーが減衰し、最大震度が**震度5弱**程度に留まることがあります。

一方、震源が都市の直下などごく浅い場所で発生した場合、震度6強や**震度7**といった最大級の揺れが観測されることがあります。この違いは、主に**震源からの距離**と**震源の深さ**という二つの要因によって生じます。この事実からも、報道でマグニチュードが報じられたとしても、「自分の住む地域ではどれくらいの震度が観測されたか」という情報こそが、**最も重要**であることを改めて認識する必要があります。

地震対策の基本はマグニチュードと震度の換算ができないことを理解すること

地震対策の基本はマグニチュードと震度の換算ができないことを理解することにあります。なぜなら、私たちが準備すべき防災対策や、地震発生時にとるべき行動は、**震度**の大きさによって決定されるからです。例えば、震度5強以上の揺れが観測された地域では、家具の固定や避難経路の確認といった対策が、建物の倒壊やライフラインの停止に備えるために不可欠となります。

マグニチュードの値は、地震のポテンシャル(規模)を知る上で重要ですが、直接的な被害の度合いを示すのは**震度**です。そのため、テレビやラジオで地震情報が報じられた際、まず**自分のいる場所の震度**を確認し、その震度に応じた行動を速やかにとることが、命を守る行動に直結します。たとえ遠い場所でマグニチュードの大きな地震が発生したとしても、**震度**が小さければ、当面の危険は少ないと判断できますが、津波の発生などには注意が必要です。

防災知識として知っておきたいマグニチュードと震度の換算の結論

防災知識として知っておきたいマグニチュードと震度の換算の結論として、両者を直接換算することは科学的に不可能であることを改めて強調します。マグニチュードは「エネルギーの総量」であり、震度は「特定地点での結果としての揺れの強さ」であるため、**別々の指標**として認識し、適切に対応することが求められます。この記事を通して得た知識を、ぜひ日頃の防災意識向上に役立ててください。

- マグニチュードは地震のエネルギーの大きさを対数で示す

- 震度は地震の揺れの強さを表す10段階の階級である

- マグニチュードが1増えるとエネルギーは約32倍に増加する

- マグニチュードと震度には距離減衰や地盤の影響が介在するため比例関係がない

- 同じマグニチュードでも震源が浅いと震度は大きくなる

- 震源からの距離が遠いほど観測される震度は小さくなる

- 太鼓の音の例や電球の例で両者の関係性を理解できる

- 日本では気象庁マグニチュードやモーメントマグニチュードが主に使われる

- 震度は計測震度計という機器で客観的に判定される

- マグニチュード7以上を大地震、8クラス以上を巨大地震と分類する

- 私たちの身の安全に直結するのは、自分のいる地域の震度情報である

- 大きな地震が発生した後は、余震や津波情報への警戒を続けるべきである

- 防災対策を立てる際には、想定される最大震度を基準とすべきである

- 地震情報を正確に理解することが適切な防災行動の第一歩となる

- 気象庁の資料で地震情報に関する基礎知識を確認することをお勧めします

コメント