マグニチュードとは簡単に何?震度との違いを防災士がわかりやすく解説

マグニチュードとは簡単に何?震度との違いを防災士がわかりやすく解説

地震のニュースや防災訓練で必ず耳にする「マグニチュード」という言葉。「マグニチュードとは」 簡単に知りたいけれど、震度との違いや計算方法が複雑でよくわからないと感じている方も多いのではないでしょうか。多くの方が「マグニチュードと震度の違い」や「マグニチュード 震度 比例」するのかといった疑問を持っています。しかし、その違いを理解することは防災対策の第一歩と言えます。

マグニチュードとは わかり やすく言えば、地震そのものの規模を示す**エネルギーの基準**です。特に東日本大震災のような巨大地震の経験から、その正確な「計算」方法や、観測史上「マグニチュード 最大」の地震に関する知識は重要性を増しています。大人だけでなく、「マグニチュード とは 子供 向け」にも理解できるように、ここでは電球や太鼓の音などの身近な例を用いて、マグニチュードとは何か、そして防災に役立つ知識を分かりやすく解説します。

- マグニチュードと震度の違いを簡単な例で理解できる

- マグニチュードが1上がるとエネルギーが約32倍になる計算式

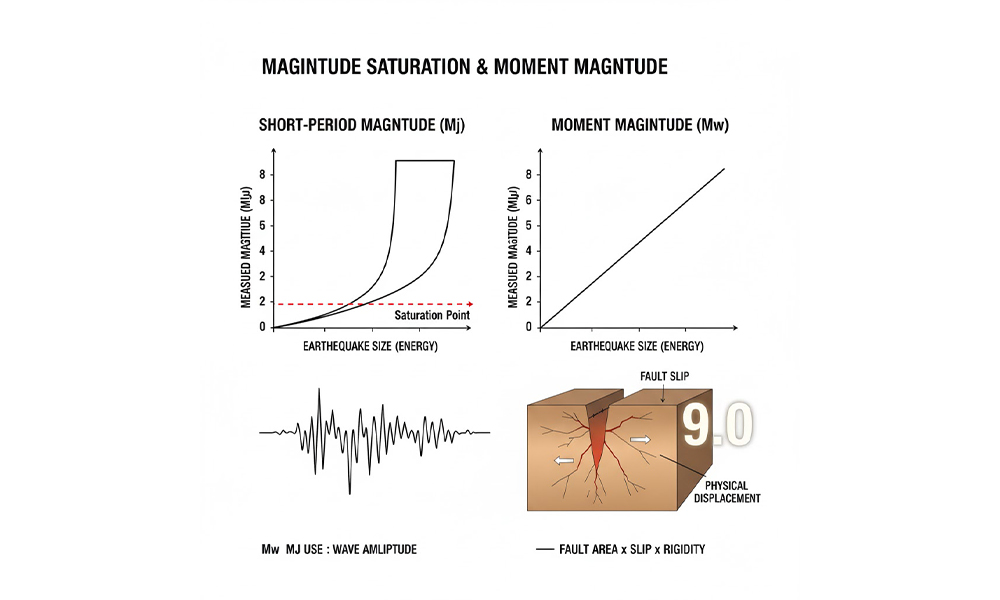

- 地震の規模を表す様々な基準と「飽和」の仕組み

- 東日本大震災など巨大地震のマグニチュードの正しい使われ方

防災士が解説:マグニチュードとは何かをわかりやすく簡単に知る

- マグニチュードとは わかり やすく示す地震のエネルギー規模

- マグニチュード とは 子供 向けにも理解できる電球の光の例

- マグニチュードと震度の違いを明確に理解する

- マグニチュード 震度 比例しない関係を太鼓の音で理解する

- マグニチュードが1増えるとエネルギーはなぜ32倍になるか 計算

- 地震の規模を測る多様な マグニチュードの 基準

マグニチュードとは わかり やすく示す地震のエネルギー規模

マグニチュードとは、地震の際に地下で放出されるエネルギーの総量を示す尺度です。これを理解すれば、「地震そのものの規模」を客観的に把握することができます。そもそもこの尺度は、長さや重さのように直接物理量を測定して求められるものではなく、地震計に記録された地震波の最大振幅などから計算される便宜的な指標とされています。そのため、震源からの距離や場所の条件に関係なく、その地震が持っている固有の規模を表す数値として、一つの地震につき原則として一つの値だけが決まります。

古くから、このエネルギーの規模を正確に表すために様々な算出方法が考案されてきました。現在、この尺度は**対数**を用いて表現されており、非常に大きなエネルギー差を簡潔な数値で示すことが可能になっています。例えば、マグニチュードが一つ増えるだけで、地震が放出するエネルギーは約32倍にも増大するのです。

マグニチュード とは 子供 向けにも理解できる電球の光の例

マグニチュードと震度の関係は、電球の光に例えることが最も分かりやすいとされています。電球自体の明るさ(ワット数)がマグニチュードであり、電球が放つエネルギーの総量を示すため、どこから見てもその数値は変わりません。一方、電球から離れた場所で感じる足元の明るさが震度に相当します。

電球の光で例えるマグニチュードと震度

- マグニチュード:電球のワット数(地震のエネルギー)

- 震度:足元の明るさ(特定の場所で感じる揺れの強さ)

この例から、たとえ明るい電球(大きなマグニチュード)であっても、遠く離れた場所では足元は暗く(小さな震度)なることが直感的に理解できます。このように、マグニチュードとは何かを子供向けにもわかりやすく伝える際には、身近なものの規模と影響を比較することが有効です。

マグニチュードと震度の違いを明確に理解する

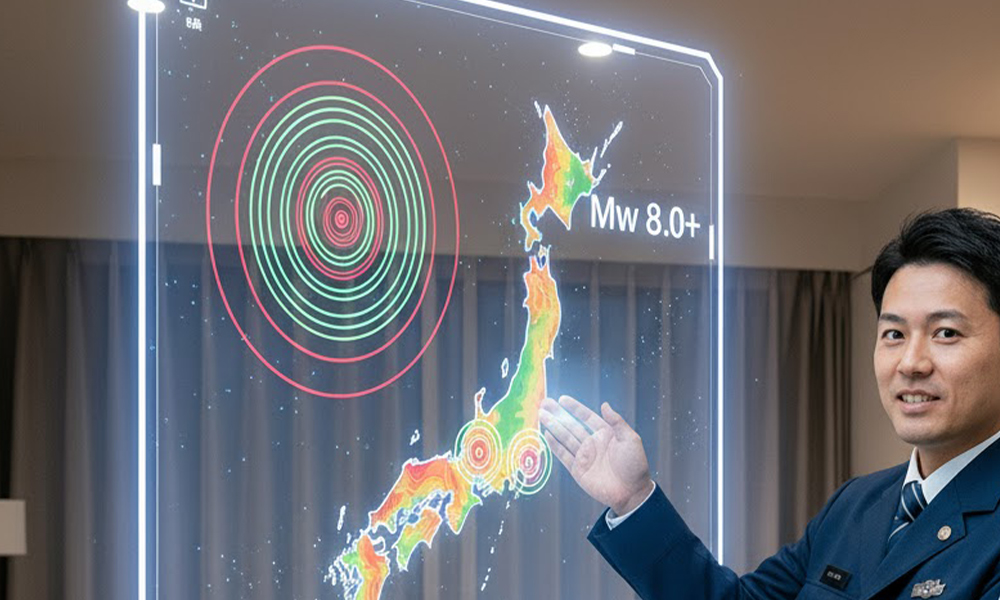

地震のニュースでしばしば混同されがちなマグニチュードと震度ですが、この二つは**測定対象と表現形式が明確に異なります**。マグニチュードは「地震そのものの規模」を表す連続的な数値であり、理論上は無限に存在します。これは、地震が放出したエネルギーの総量を表すからです。一方、震度は「特定の地点で観測された揺れの強さの程度」を表す階級的な指標です。

日本の震度は、震度0から7までの10階級(震度5弱、5強、6弱、6強を含む)に分けられています。一つの地震が発生した場合、マグニチュードは一つだけですが、震度は震源からの距離、地盤の固さ、地下構造などによって、観測点ごとに異なる数値になります。

マグニチュード 震度 比例しない関係を太鼓の音で理解する

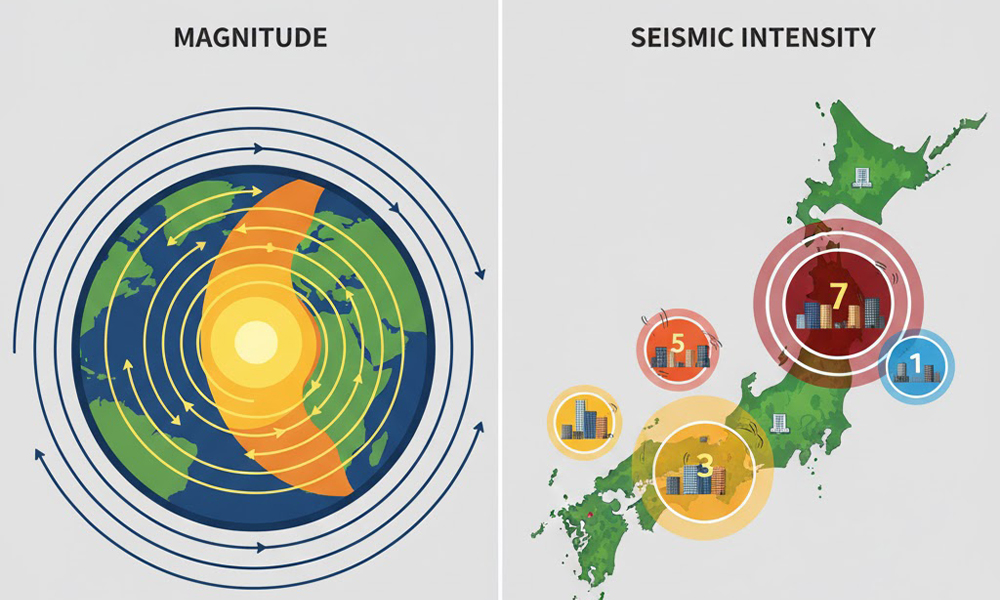

マグニチュードと震度は**単純に比例の関係にありません**。揺れの強さを示す震度は、マグニチュードの大小だけでなく、震源からの距離や深さ、そして地盤の条件という複数の要因で大きく変動するからです。したがって、マグニチュードが大きいからといって、必ずしも特定の地点の震度が大きいとは限らないのです。

この関係は、太鼓の音に例えることで理解が深まります。太鼓を叩く力、すなわち太鼓から発せられる音のエネルギーがマグニチュードです。そして、その音が私たちの耳元でどれだけ大きく聞こえるかが**震度**に相当します。叩く力が大きくても、聞いている人が遠くにいれば音量(震度)は小さく聞こえますし、逆に叩く力が小さくても耳元(震源が浅い)で叩かれれば、大きな音量(震度)として感じてしまうことになります。

注意点

マグニチュードが小さくても、震源が浅く、直下で発生した地震は地表への影響が大きく、震度が大きくなるケースがあるため、規模の大小だけで安心することはできません。

マグニチュードが1増えるとエネルギーはなぜ32倍になるか 計算

マグニチュードが1増えるごとに地震のエネルギーが約32倍になるのは、マグニチュードが地震波で放出されるエネルギー$ E $を常用対数($ \log_{10} $)で表した指標であるためです。対数とは、非常に大きな数や小さな数を分かりやすい数値で扱うために用いられる数学的な手法で、地震の規模を正確に比較する上で欠かせません。

このエネルギーとマグニチュードの関係は、以下の計算式で定義されています。

$$ \log_{10}E = 4.8 + 1.5M $$

ここで、$ E $はエネルギー(ジュール)、$ M $はマグニチュード、4.8と1.5は定数です。この式でマグニチュード$ M $が1増加すると、右辺の$ 1.5M $の部分が1.5増加します。つまり、エネルギーの対数値$ \log_{10}E $が1.5増加することになります。このとき、実際のエネルギー$ E $は$ 10^{1.5} $倍になる計算です。

補足

数学的に$ 10^{1.5} $は$ 10 \times \sqrt{10} $であり、その値は約31.62倍です。これを簡潔に「約32倍」と表現しています。このため、マグニチュードが2増えればエネルギーは$ 32 \times 32 \approx 1000 $倍になるのです。

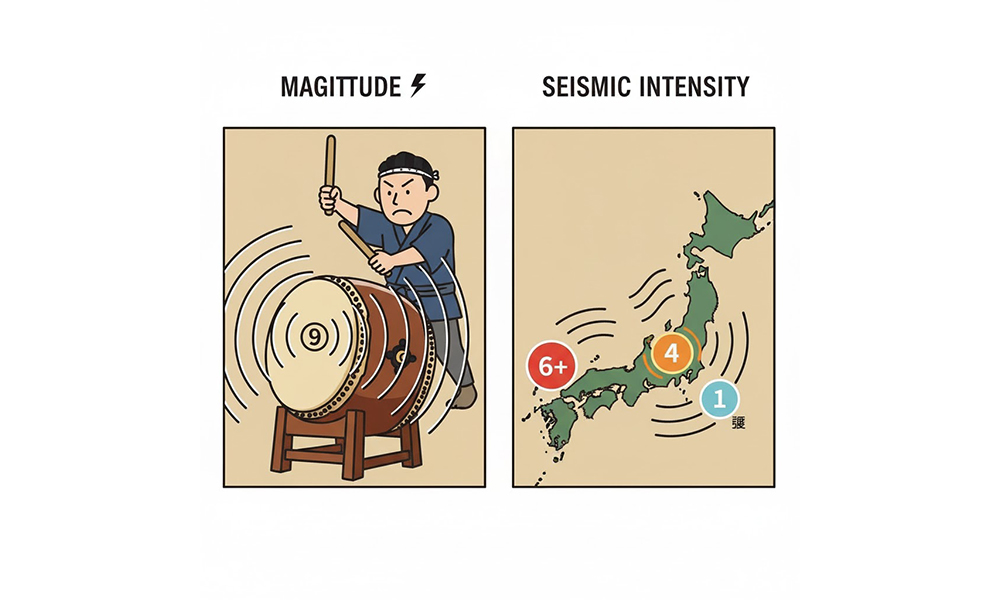

地震の規模を測る多様な マグニチュードの 基準

地震の規模を測るマグニチュードには、計算に用いる地震波の周期や振幅、観測条件によって**多様な基準**が存在します。これは、地震の大小や種類によって、どの地震波に着目することが最も適切に規模を評価できるかが異なるからです。そのため、国際的に統一された規格は存在せず、用途や目的に応じて使い分けられています。

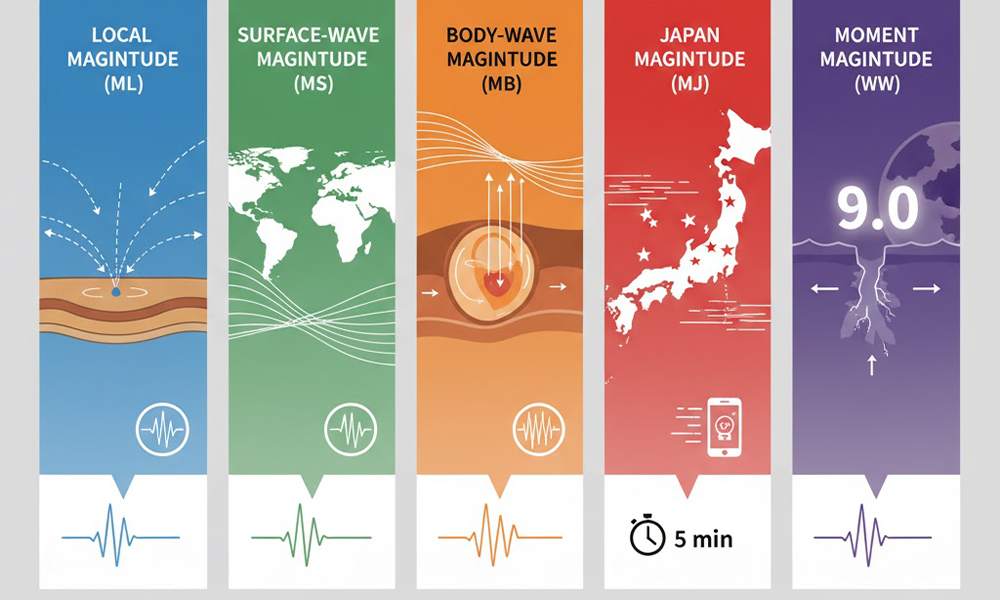

例えば、アメリカの地震学者チャールズ・リヒターが最初に考案したローカル・マグニチュード(ML)、遠くの地震を評価するために長周期の表面波を用いる表面波マグニチュード(Ms)などがあります。日本では、速報性に優れる**気象庁マグニチュード(Mj)**が広く使われていますが、巨大地震に対しては後述のモーメントマグニチュードが用いられます。以下に主なマグニチュードの基準をまとめました。

| 種類 | 略称 | 主な特徴 | 利用シーン |

|---|---|---|---|

| ローカル・マグニチュード | ML | リヒターが考案した最初の基準。近地地震に適用。 | 小規模な地震の評価 |

| 表面波マグニチュード | Ms | 周期20秒程度の表面波を使用。 | 遠地地震や中・大規模地震の評価 |

| 実体波マグニチュード | Mb | 短周期の実体波(P波)を使用。 | 深発地震や遠地地震の評価 |

| 気象庁マグニチュード | Mj | 周期5秒以下の地震波を使用。速報性に優れる。 | 日本国内の地震速報や津波警報 |

| モーメント・マグニチュード | Mw | 断層のずれの規模から物理的に計算。 | 巨大地震の正確な規模評価 |

地震のエネルギーと防災対策:マグニチュードとはわかりやすく簡単に言えば

- マグニチュードと地震エネルギーの関係式と種類

- 巨大地震の目安:マグニチュードの飽和とモーメントマグニチュード

- 日本における観測史上 マグニチュード 最大の地震

- 東日本大震災の規模とMj・Mwの使い分け

- 巨大地震に備えるために マグニチュードとは 簡単に理解する知識を活用

マグニチュードと地震エネルギーの関係式と種類

前述の通り、マグニチュード($ M $)は地震波の形で放出されるエネルギー($ E $)と、$$ \log_{10}E = 4.8 + 1.5M $$という対数を用いた関係式で結ばれています。これは、地震のエネルギー規模を比較する際の**物理的な基礎**となっています。

しかし、このエネルギーを算出するためには、どの地震波を、どの周期に着目して観測するかが非常に重要になります。この違いによって、マグニチュードには主に以下の二つの種類があります。

短周期波を用いるマグニチュード(Mj、Ms、Mbなど)

これらは地震波の振幅に着目して算出されます。迅速に計算できるため速報性に優れますが、周期の短い波を用いるため、特に大規模な地震では規模が過小評価されてしまうというデメリットを持っています。

断層の規模を用いるモーメントマグニチュード(Mw)

これは地震を起こした**断層の面積とずれの量**という、より物理的な量に基づいて計算されます。計算に時間がかかる一方、地震の規模が大きくなっても飽和しないため、巨大地震の正確な規模を評価する際に欠かせません。

巨大地震の目安:マグニチュードの飽和とモーメントマグニチュード

巨大地震、特にマグニチュード8を超えるような地震を従来のマグニチュード(Mjなど)で評価しようとすると、**マグニチュードの飽和**という問題に直面します。この飽和とは、地震の規模が大きくなっても、短周期の地震波の振幅が頭打ちになり、マグニチュードの数値が正確に上がらなくなってしまう現象のことです。

短周期の地震波は、断層破壊に要する時間が長くなる巨大地震の全容を捉えきれないため、規模が過小評価されてしまいます。そこで、この飽和の問題がない**モーメントマグニチュード(Mw)**が考案されました。Mwは、断層運動の規模を直接的に表すため、巨大地震の正確な規模を評価する**世界的な目安**として広く使われています。Mwの導入により、これまでMs(表面波マグニチュード)では差が見られなかった巨大地震の間でも、より正確な規模の比較が可能となりました。

日本における観測史上 マグニチュード 最大の地震

日本における観測史上**マグニチュード 最大**の地震は、**2011年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震**です。この地震の規模は、速報値から順次更新され、最終的にモーメントマグニチュード(Mw)で9.0と決定されました。これは、世界的に見ても1900年以降で4番目に大きな地震であり、日本周辺で起こり得る最大の地震の一つであるとされています。

ちなみに、世界の観測史上最大の地震は、1960年のチリ地震で記録されたMw9.5です。これだけの巨大な地震となると、マグニチュードの数値のわずかな違いが、放出されるエネルギーの規模に決定的な差を生むため、防災対策を考える上でも、この**Mwという基準**が非常に重要になります。

東日本大震災の規模とMj・Mwの使い分け

2011年の東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)では、地震発生直後の速報段階と、その後の詳細な分析段階で、**気象庁マグニチュード(Mj)とモーメントマグニチュード(Mw)**が効果的に使い分けられました。

MjとMwの使い分け

- Mj(気象庁マグニチュード):周期の短い地震波を用い、地震発生後数分で迅速に計算可能なため、津波警報等の緊急速報に利用されます。

- Mw(モーメントマグニチュード):計算に時間を要するものの、Mjで飽和してしまう巨大地震の正確な規模を評価するために使われます。

東日本大震災の場合、速報ではMj7.9や暫定値Mj8.4と発表された後、より正確な規模を示すMw9.0へと更新されました。この事例は、速報性を優先する情報と、正確性を優先する情報とで、マグニチュードの種類を切り替える必要性を示しています。南海トラフ地震臨時情報などの巨大地震に関する判断にも、現在では**物理的な意味が明確なMw**が基準として採用されています。

巨大地震に備えるために マグニチュードとは 簡単に理解する知識を活用

マグニチュードとは何かを簡単に理解し、巨大地震の規模を正しく把握することは、私たち一人ひとりが**適切な防災行動をとるための土台**となります。地震のエネルギーは、マグニチュードの数値がたった0.2違うだけでも約2倍になるため、その規模の増大は想像を絶します。この知識は、備蓄品の量や家具の固定といった**日常的な備えの必要性**を再認識させてくれます。

さらに、南海トラフ地震などの予測が難しい巨大地震に対し、マグニチュードの値(例えばMw8.0以上など)を基準とした**南海トラフ地震臨時情報**が発表されることがあります。この判断基準を理解しておくことで、情報に惑わされることなく、冷静に命を守る行動(事前の避難など)に移るための判断材料として活用することができます。

防災士からの提言

マグニチュードという規模の知識と、ご自身の地域の震度を予測したハザードマップを組み合わせることで、より具体的な防災対策を立てることが可能になります。この機会に、ご家族で防災について話し合ってみてください。

巨大地震に備えるために マグニチュードとは 簡単にわかりやすく理解する知識を活用

最後に、本記事で解説した「マグニチュードとは 簡単に」理解するための要点をまとめます。この知識を活かし、今後の防災に役立てていただければ幸いです。

- マグニチュードとは地震そのものの規模を示すエネルギーの総量である

- 震度はある特定の場所で感じる揺れの強さを表す階級的な指標である

- マグニチュードと震度は、電球の明るさと足元の明るさのように測定対象が根本的に異なる

- マグニチュードは連続的な数値で、震度は10階級に分かれている

- マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約32倍に増大する

- エネルギーの関係式は $\log_{10}E = 4.8 + 1.5M$ で表される

- マグニチュードは対数値のため、非常に大きなエネルギー差を表現しやすい

- マグニチュードと震度は震源の深さや地盤の影響で比例しない

- モーメントマグニチュード(Mw)は巨大地震の規模を正確に測る基準である

- 気象庁マグニチュード(Mj)は速報性に優れ津波警報に利用される

- 巨大地震ではマグニチュードの飽和が起こり、Mjでは規模が過小評価される

- 東日本大震災の規模は観測史上最大のMw9.0である

- 世界最大の地震は1960年チリ地震のMw9.5である

- マグニチュードの知識は南海トラフ地震臨時情報などの判断基準理解に役立つ

- ご自身の地域のハザードマップとマグニチュードの知識を組み合わせて備える

コメント