震度6弱の揺れはどれくらい?実際に3回経験した防災士の体験談と教訓

震度6弱の揺れはどれくらい?実際に3回経験した防災士の体験談と教訓

「震度6弱 どれくらい」の揺れなのか、そして 震度6弱 木造住宅 や 震度6弱 マンション への影響について、具体的なイメージができず不安に感じている方が多いのではないでしょうか。私自身の、「震度6弱を福島県で3回経験した防災士の話」をするまでもなく、その揺れが日常をいかに脆くするのかを痛感しております。

ここでは、私自身の壮絶な体験談を交えながら、震度6弱はどれくらい 揺れる のか、その実態と備えの重要性をお伝えします。

特に、震度5強 と 6弱 の違いや、震度6強 どれくらい の激しさなのかといった震度6弱 強 違いを明確にすることで、適切な防災対策の必要性が見えてきます。また、過去の事例として、福島県の過去の主な地震のデータも交え、震度6弱 過去 の被害や教訓についても深く掘り下げて解説いたします。

✅ 3度の被災体験が語るリアル 「立っていられない」「地面が生き物のようにうねる」…数値だけでは分からない震度6弱の本当の恐怖を専門家が解説します。

✅ 震度の「境界線」を知る 震度5と6弱、6弱と6強。この1段階の差が、実は「何もできない恐怖」や「建物の倒壊」を分ける決定的な違いになります。

✅ 「1981年」が運命の分かれ道 木造住宅のリスクを見分ける重要な年号と、倒壊しなくても危険な「マンション高層階」の盲点について指摘します。

✅ 今すぐできる3つの生存対策 特別なことではなく「日常の延長」でできる、家具の固定・備蓄・心構え(計画)の重要ポイントをまとめました。

その固定、命を救う!そなぷーと学ぶおうちの地震対策

この記事でわかること

- 震度6弱の揺れの具体的な体感と建物の被害想定

- 震度階級ごとの揺れの違いとリスク

- 耐震性の低い建物(木造住宅など)とマンションの被害の傾向

- 過去の地震事例から学ぶべき防災意識と具体的な行動

震度6弱 どれくらいで起こる?揺れの状況と被害の基礎知識

- 震度6弱 どれくらい 揺れるのか体感と状況を解説

- 震度5強 と 6弱 の違いは何か

- 震度6強 どれくらい 激しいのか

- 震度6弱 強 違いを知って備える

- 震度6弱 木造住宅 への被害リスク

- 震度6弱 マンション 倒壊の可能性

震度6弱 どれくらい 揺れるのか体感と状況を解説

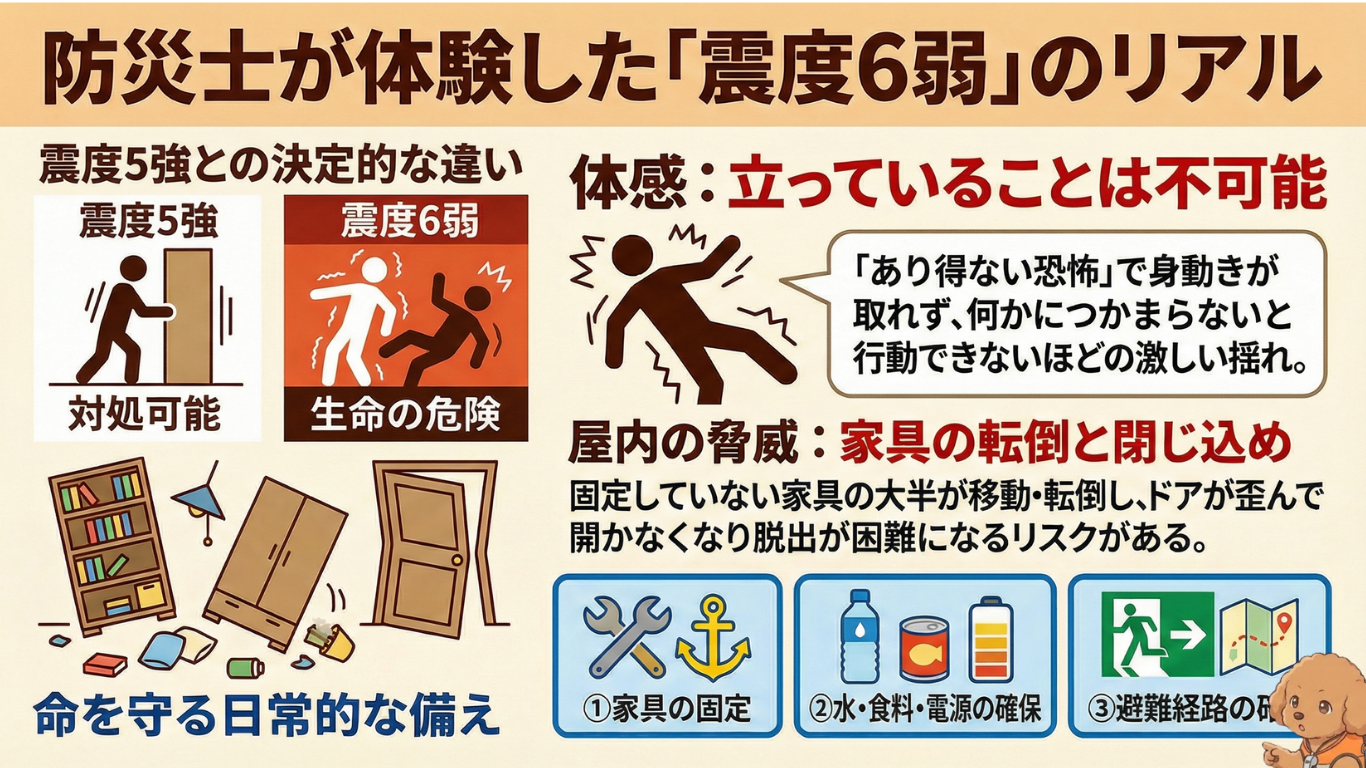

私が経験した震度6弱の揺れは、立っていることが非常に難しいと感じ、何かにつかまらなければ行動できないほどの激しいものでした。特に東日本大震災の際は、駐車中の車の中にいたのですが、地面の奥からうねるような衝撃が伝わり、車全体が激しく揺さぶられたのです。

前述の通り、震度6弱は、気象庁が緊急地震速報で発表する震度の中でも、重大なレベルです。私は外を見て、建物がスローモーションのように傾き、電柱がしなっているのを見て、「これは現実なのか」と呆然としました。

屋内では、重い家具も含めて固定されていない家具の大半が移動したり、激しく転倒したりします。揺れが収まった後、会社の倉庫の中が一面散乱状態だったのを見たとき、日常がいかに脆いものか痛感しました。揺れが激しいと、建物が一時的に歪んでドアが開かなくなり、脱出できなくなるリスクも高まります。

私が経験した震度6弱の状況と教訓

- 人の体感:立っていることは不可能で、ただ呆然とするほどの“あり得ない恐怖”を感じる

- 屋内:固定されていない家具が移動・転倒し、復旧に丸一日を要するほどの散乱状態になる

- 教訓:緊急地震速報のわずかな時間で「落ち着いて行動できるか」が決まる

震度5強 と 6弱 の違いは何か

震度5強と震度6弱の揺れには、単に数値以上の大きな隔たりがあります。震度5強では、多くの人が「物につかまりたい」と感じる程度で、歩行が困難になるのは一部の人に留まります。棚の食器や本が落ちることはありますが、重い家具の倒壊は稀です。

しかし、震度6弱になると、立つことが困難で、身動きがほとんど取れないほどの激しい揺れとなり、恐怖のレベルが一気に増します。2021年の福島県沖地震では、私は2階で縦揺れがドンッと突き上げるように襲い、立ってられず、まるで天と地がひっくり返るような感覚でした。

この違いは、「対処可能」から「生命の危険」への移行を意味しています。震度5強では身構える余裕があっても、震度6弱では反射的な行動しか取れなくなるのです。このため、私は防災士として、震度5強の揺れではなく、震度6弱の揺れに耐えうる備えを強く推奨しています。

震度6強 どれくらい 激しいのか

私は幸いにも震度6強以上の揺れを経験したことはありません。どれほどの恐怖なのか、想像するだけで胸が締め付けられます。それでも、インプットした情報によると、震度6強は震度6弱よりもさらに激しく、壊滅的な被害が想定される極めて危険なレベルです。

震度6強の状況下では、人は這わないと動けず、場合によっては揺れで飛ばされるとされています。これは、揺れが収まるまで身を守る行動を取ることが、ほぼ不可能であることを意味しています。

建物の被害は深刻化し、耐震性の低い建物は崩壊の恐れがあります。前述の震度6弱では耐える可能性があった新耐震基準の建物であっても、壁や柱に大きな損傷を受けるリスクが高まります。このため、私は震度6弱の経験だけでも、命を守る行動や備えの重要性を痛いほど実感しています。

震度6弱 強 違いを知って備える

震度6弱と震度6強の被害の最大の違いは、**「建物の損壊度」と「人的被害の深刻度」**です。この違いを知ることが、防災対策の投資判断において非常に重要です。

震度6弱では、旧耐震基準の木造建築は傾く可能性がありますが、新耐震基準の建物は比較的軽微な被害に留まることが多いです。しかし、震度6強になると、旧耐震の建物は崩壊し、新耐震の建物でも柱や梁に大きな損傷を受けるリスクが高まるのです。

この違いから、私は「家具の固定」と「自宅の耐震性の確保」を常にセットで考えるべきだと考えます。家具固定は震度6弱で負傷を防ぐために、耐震補強は震度6強で倒壊を防ぐために必要な、不可欠な備えだからです。特に築年数の古い建物にお住まいの方は、震度6弱以上の揺れに対して倒壊のリスクが高いことを認識し、早急な対策を講じるべきでしょう。

震度6弱 木造住宅 への被害リスク

震度6弱の揺れは、特に**木造住宅の築年数や耐震性能によって、被害が決定的に分かれます**。

私が危機感を覚える旧耐震基準の建物

私が最も危機感を覚えるのは、旧耐震基準(1981年以前)で建てられた建物です。これらの建物は、震度6弱の揺れで壁に大きなひび割れや亀裂が発生し、**建物が傾いたり倒壊したりする可能性**が非常に高いです。外を見ると、瓦の落下や外壁タイルが剥がれたりする様子も確認されており、二次被害のリスクも大きくなります。

新耐震基準の建物の現実的な被害

一方で、新耐震基準(1981年以降)で建てられた木造建築は、震度6弱程度の揺れで倒壊するリスクは低いものの、扉の歪みによる開閉不能や、窓ガラスの破損・飛散は発生する可能性があります。揺れが収まった後、扉が開かないことで脱出できなくなる事態を防ぐためにも、揺れを感じたらまず脱出口を確保する行動が重要だと私は考えます。

防災士からの警告:旧耐震基準の建物にお住まいの方へ

旧耐震基準の木造住宅は、震度6弱以上の揺れに対する倒壊リスクが非常に高いとされています。自治体による耐震診断制度などを利用し、ご自宅の耐震性を確認することが推奨されます。(出典:国土交通省「住宅・建築物の耐震化に関するQ&A」)命を守るための準備を最優先してください。

震度6弱 マンション 倒壊の可能性

震度6弱の地震が発生した場合、**耐震基準を満たしたマンションが倒壊する可能性は低い**ため、私は基本的に「在宅避難」を推奨しています。鉄筋コンクリート造の建物は、木造建築に比べて揺れは大きくなるものの、倒壊しにくい構造が特徴だからです。

しかし、私は高層階にいる場合、**長周期地震動**の影響で揺れが大きく長く続き、家具の転倒や落下物の危険が非常に高まることを知っています。また、揺れによって玄関や窓のサッシが歪んでしまい、扉が開かなくなるリスクも無視できません。

もちろん、ライフラインが停止すれば、エレベーターが使えなくなり、高層階での生活は困難になります。そのため、マンションに住んでいても、私は**家具の固定と、携帯トイレ、ポータブル電源の準備**は必須の対策だと強く訴えています。無理に外に飛び出すよりも、まずは室内で身の安全を確保し、揺れが収まるのを待つことが賢明です。

震度6弱はどれくらい? 経験したら備えるべきか:教訓と対策

- 福島県の過去の主な地震の事例

- 震度6弱を福島県で3回経験した防災士の談話

- 震度6弱 過去 の事例から学ぶべき教訓

- 地震発生時に取るべき身を守る行動

- 揺れに備えるための日常的な対策

- 震度6弱 どれくらい の揺れでも冷静に行動するために

福島県の過去の主な地震の事例

福島県沖では、私が経験した東日本大震災(2011年)をはじめ、2021年2月、2022年3月と、震度6弱以上の強い揺れが立て続けに観測されています。これらの地震は、単発の脅威ではなく、**連動して起こりうる長期的な脅威**として捉えるべきだと私は考えています。

特に、2022年3月の地震では、人的被害こそ少なかったものの、翌朝出勤すると会社の棚や製品が倒れ、倉庫の中は一面が散乱状態でした。この経験は、地震が起こると**「日常」が瞬時に「非日常」に変わり、復旧に多大な時間と労力がかかる**ことを示しています。

これらの事例から、私たち一人ひとりが、最低でも3日分、できれば1週間分の生活物資を自力で確保し、ライフラインが停止した状況でも生活を維持するための「自助」の意識を持つことが極めて重要になります。

| 発生年月日 | 最大震度(福島県内) | 私が感じた教訓 |

|---|---|---|

| 2022年3月16日 | 6強 | 日常の脆さ。会社の棚が倒れ、復旧に丸一日を要した。 |

| 2021年2月13日 | 6強 | 予期せぬ恐怖。立ってられず、ペットも激しく怯える姿を見た。 |

| 2011年3月11日 | 6強 | あり得ない恐怖。車内でうねるような揺れを経験し、呆然とした。 |

震度6弱を福島県で3回経験した防災士の話

私の核となるメッセージは、「**防災は特別なことではなく、日常の延長にある**」ということです。3度の震度6弱の経験は、私に「経験してから備えるのでは遅い」という揺るぎない確信を与えました。

「1度目の東日本大震災では、外で建物がスローモーションのように傾くのを見て、“あり得ない恐怖”に呆然とするばかりでした。2度目は縦揺れが突き上げ、隣で寝ていた3歳のトイプードルが必死に震えていた。3度目は会社の倉庫が散乱。これら全てが、わずかな緊急地震速報の時間が、パニックになるか冷静になれるかを分けたのです。」

特に、隣で寝ていたトイプードルが地震や緊急地震速報の音を聞くだけで怯えるようになった姿を見て、私は**人だけでなく動物も「予期せぬ恐怖」に備えることの大切さ**を改めて感じました。こうした恐怖の記憶を教訓として、私は防災士として多くの人に“備えることの意味”を伝えることが使命だと感じています。

震度6弱 過去 の事例から学ぶべき教訓

震度6弱を含む過去の地震事例は、**「自助と共助の重要性」と「ライフラインの長期停止への備え」**という2つの大きな教訓を私たちに突きつけます。

2016年の熊本地震の事例では、震度6弱・6強の揺れが連続的に発生し、建物の損壊やライフラインの停止が相次ぎました。私は、この被害の多くが旧耐震物件であったという報告から、**自宅の耐震性の確保が生存率に直結する**ことを強く認識しました。

また、被災者の声として「水を確保するのに苦労した」「食料品が品切れて不安になった」「トイレットペーパーの入手に苦労した」といった意見が多く寄せられています。これらは、飲料水や食料、**消耗品**の備蓄が、被災後の生活不安を軽減するために不可欠であることを示しています。私は、これらの経験から、**ポータブル電源による電力確保**が、現代の防災対策において特に重要だと考えています。

地震発生時に取るべき身を守る行動

地震発生時に取るべき行動は、私が経験したように、**緊急地震速報が鳴った直後の数秒間**が勝負です。このわずかな時間で「まず頭を守る」行動を取れるかどうかが、その後の運命を分けるからです。

揺れの最中:私が重視する「頭部の保護」

激しい揺れが始まったら、私はまず頭を保護し、丈夫な机の下などの安全な場所に避難することを強く重視しています。揺れが強いときに慌てて外に飛び出すのは、ガラスの破片や落下物で怪我をするリスクがあるため、私は最も危険な行動だと考えています。

揺れが収まった直後:脱出口の確保

揺れが収まったら、**まず脱出口を確保**することが最優先です。特に木造住宅や古い建物では、揺れによる歪みでドアが開かなくなる可能性が高いです。その後、屋外へ避難する場合は、瓦や看板の落下に注意し、広くて開けた安全な場所へ移動するように心がけてください。

揺れに備えるための日常的な対策

私は、震度6弱以上の揺れから命を守るための対策は、「**防災は特別なことではなく、日常の延長にある**」という哲学に基づいています。

まず、最も基本的で効果が高いのが**家具の固定**です。食器棚や本棚など背の高い家具は、転倒防止金具やベルト式など、複数の固定方法を組み合わせて壁にしっかりと固定してください。私は、寝室に重い家具を置かないだけでも、就寝中の安全性が格段に向上することを強調しています。

そして、ライフライン対策として**水・食料・電力の確保**を並行して行う必要があります。飲料水は、一人一日3リットルを目安に、最低3日分、できれば7日分を確保してください。電力対策として、ポータブル電源の準備は現代の防災では必須です。停電時でも情報収集に必要なスマートフォンやLEDライト、冬季の電気毛布を稼働させることができます。(出典:ポータブル電源メーカー公式サイト)

震度6弱 どれくらい の揺れでも冷静に行動するために

震度6弱 どれくらい の激しい揺れであっても、恐怖に圧倒されず冷静に行動するためには、**事前の知識と心の準備**が不可欠です。私が3度の震度6弱の経験で得た最大の教訓は、この心の準備が命を救うということです。

災害時に最もパニックになりやすいのは「何をすべきかわからない」という状況です。これを回避するためには、家族内での避難ルールを明確にし、**定期的に簡易な防災訓練**を行うことが効果的です。特に、緊急地震速報の音を家族全員で聞き、その数秒で「頭を守る」行動を反射的に取れるよう習慣づけましょう。

これらの「日常の延長にある」準備は、命を守るための土台となり、恐怖を遠ざけ、心の安心を育てる第一歩となります。

私が推奨する震度6弱以上の揺れに備えるチェックリスト(まとめ)

- 自宅の家具固定を徹底し、就寝スペースの安全を確保する

- 旧耐震基準の建物は耐震診断・補強を最優先に検討する

- 家族間で緊急連絡方法と集合場所を事前に設定する

- 非常用持ち出し袋を、いつでもすぐに持ち出せる場所に備蓄する

- 飲料水と食料は最低3日分、できれば7日分をローリングストックする

- ポータブル電源と携帯トイレなど、ライフライン停止に対応する防災グッズを準備する

- 揺れを感じたら「まず頭を守る」ことを反射的に実行できるようシミュレーションする

- 屋外ではブロック塀や落下物に注意し、開けた場所へ避難する

- 施設では係員の指示に必ず従い、落ち着いて行動する

- 高層階では長周期地震動による家具転倒リスクに備える

- 通信手段の途絶に備え、災害伝言ダイヤルやSNSの利用方法を確認する

- 火災発生に備え、ブレーカーの位置と消火器の場所を把握しておく

- ペットがいる場合は、ペット用の水、フード、ケージなどの備蓄も忘れず行う

- 車の運転中はハザードを点灯し、安全な場所に停車して避難する

- 地域の避難所や避難経路を家族全員で把握しておく

コメント