3人家族の防災グッズ完全ガイド|4人・5人家族も対応

3人家族の防災グッズ完全ガイド|4人・5人家族も対応

「防災グッズ 三 人 家族」と調べてみたものの、いざという時のために、家族3人に必要な防災グッズがわからない、とお悩みではありませんか。特に、大人2人+子ども1人の場合のポイントを知りたい、最低でも3日間過ごせる量の目安を知りたい、という声は多く聞かれます。水は何リットル用意すればいいのか、市販の防災セットか自分でそろえるか迷っている方もいるでしょう。本当に必要なもの・不要なものをしっかり見極め、子どもがいる家庭ならではの工夫も取り入れたいですよね。さらに、将来的に家族が4人・5人になったらどう変わるか気になるという視点も大切です。この記事では、そんな皆様の疑問を解消し、ご家庭に最適な防災グッズを準備するためのお手伝いをします。

- 3人家族に必要な防災グッズの具体的な内容がわかる

- 市販品と自作セットのメリット・デメリットを比較できる

- 4人や5人家族になった場合の応用方法がわかる

- 子どもや高齢者がいる家庭で追加すべきアイテムを学べる

基本となる防災 グッズ 三 人 家族の揃え方

- 市販の3人用セットで備えは万全か

- 災害時に本当に必要なものとは?

- 命を守る3日間過ごせる防災グッズ

- 3人家族の防災で水はどれだけ必要?

- 女性や子どもが追加すべきアイテム

- 高齢者がいる家庭の必須グッズ

市販の3人用セットで備えは万全か

結論から言うと、市販の3人用防災セットは防災準備の第一歩として非常に有効ですが、それだけで万全とは言えません。多くのセットは、防災士などの専門家が監修し、災害時に必要となる最低限のアイテムがバランス良く含まれているため、何から揃えれば良いかわからない方にとっては心強い味方になります。ワンパッケージで essentials が揃う手軽さは、多忙な現代の家庭にとって大きな魅力と言えるでしょう。

しかし、市販のセットはあくまで最大公約数的な内容です。つまり、あらゆる家族構成に対応できるように作られている反面、個々の家庭の特殊な事情まではカバーしきれません。ご家庭の状況によっては、不要なものが入っていたり、逆に本当に必要なものが不足していたりする可能性があります。例えば、持病がある方の常備薬、乳幼児がいる家庭のミルクやおむつ、食物アレルギーを持つ家族のためのアレルギー対応食料などは、市販のセットには含まれていないことがほとんどです。これらは、各家庭が責任を持って準備する必要があります。

市販セットのメリット・デメリット

【メリット】

- 時間と手間の節約:多種多様な防災グッズを一つひとつ選ぶ手間が省け、一度に最低限の備えが完了します。

- 専門家による選定:防災のプロが選んだアイテムで構成されているため、品質や実用性において一定の信頼がおけます。

- 体系的なパッキング:限られたスペースに効率よく収納されており、いざという時に中身を取り出しやすいよう工夫されています。

【デメリット】

- 個別ニーズへの未対応:家族のアレルギー、乳幼児や高齢者の有無、ペットの存在など、個別の事情は考慮されていません。

- 品質のばらつき:セットによっては、安価で品質の低いアイテムが含まれている可能性も否定できません。

- コストパフォーマンス:個別に高品質なものを揃えるより、結果的に割高になることがあります。

したがって、市販の3人用セットを購入した場合でも、それを「完成品」と考えるのではなく、「ベースキット」と捉えることが重要です。購入後は必ず中身を一つひとつ確認し、ご自身の家族構成やライフスタイルに合わせて必要なものを追加・交換する「カスタマイズ」が不可欠です。市販品を土台として、我が家だけの最適な防災セットを作り上げましょう。

災害時に本当に必要なものとは?

ひかりBOSAIイメージ

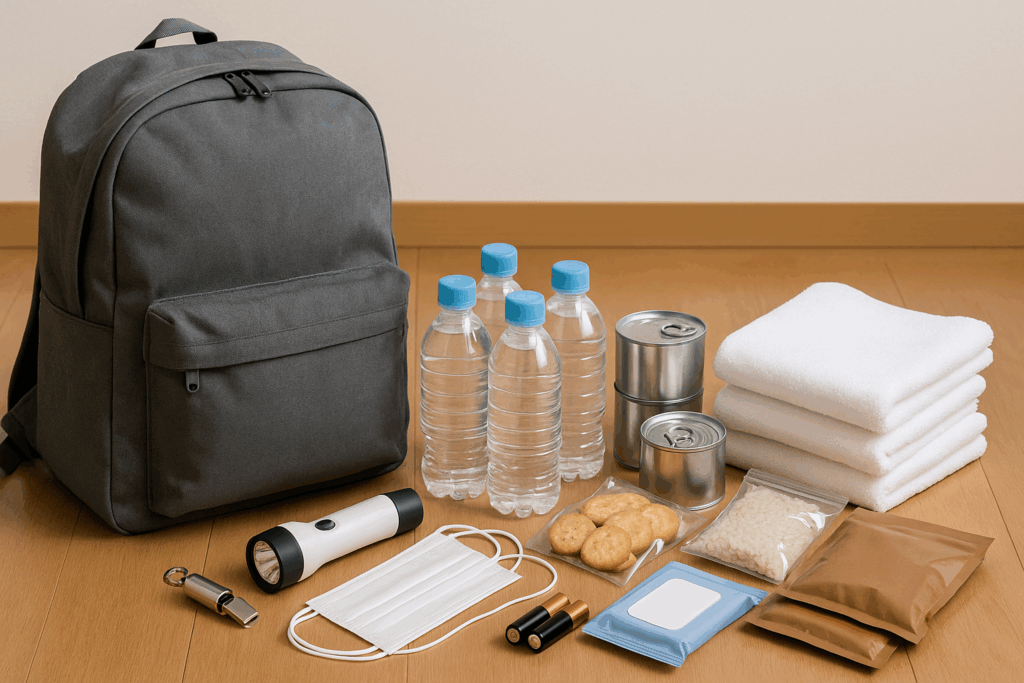

災害時に本当に必要なものは、「命を守り、安全に避難するための最低限のアイテム」です。これらは「一次持ち出し品」とも呼ばれ、避難勧告や指示が出た際に、40秒以内に家を飛び出せるよう、常にリュックなどにまとめておく必要があります。避難所での生活の快適さよりも、まずは危険から身を守り、生き延びることを最優先に考えなければなりません。

内閣府の防災情報ページでも、非常持ち出し品として様々なものが挙げられていますが、特に重要なのは以下のアイテムです。(出典:内閣府 防災情報のページ「非常用持出品」)

| ① 飲料水 | 最低1日分(500mlペットボトル2〜3本)。持ち運びやすさを考慮し、小分けのものが推奨されます。 |

|---|---|

| ② 非常食 | 調理不要でそのまま食べられる高カロリーなもの(チョコレート、栄養補助食品、ビスケットなど)。 |

| ③ 貴重品 | 現金(公衆電話用に10円玉や100円玉も)、身分証明書のコピー、健康保険証のコピー、銀行通帳のコピー、印鑑。 |

| ④ 情報収集ツール | 携帯ラジオ(手回し充電式や乾電池式が確実)、スマートフォンのモバイルバッテリー。 |

| ⑤ 照明器具 | 懐中電灯(両手が自由に使えるヘッドライトが最適)、予備の電池。LEDタイプが長持ちします。 |

| ⑥ 衛生用品 | 携帯トイレ(5~7回分)、トイレットペーパー(芯を抜くとコンパクトになる)、ウェットティッシュ、マスク、アルコール消毒液。 |

| ⑦ 救急用品 | 絆創膏、包帯、ガーゼ、消毒液、常備薬、お薬手帳のコピー。 |

| ⑧ 身を守るもの | 軍手(滑り止め付き)、防災用ヘルメットや防災頭巾、ホイッスル(瓦礫の下敷きになった際に助けを呼ぶため)。 |

| ⑨ その他 | タオル、雨具(レインコート)、防寒具(アルミ製の保温シート)、ポリ袋(大小様々)。 |

これらのアイテムは、避難する際に自分の身を守り、救援が来るまでの数日間を生き延びるための必需品です。特に、停電時や夜間の避難では明かりが、正確な情報を得るためにはラジオが命綱となります。ガラスの破片などから手足を守るための軍手や、底の厚い靴も非常に重要です。枕元にスニーカーを置いておく習慣をつけるだけでも、いざという時の安全性が大きく変わります。

命を守る3日間過ごせる防災グッズ

ひかりBOSAIイメージ

災害発生後、電気・ガス・水道といったライフラインの復旧や、公的な支援物資が広範囲に行き渡るまでには、最低でも3日間かかると想定されています。この「魔の3日間」を自力で乗り切るために、一次持ち出し品とは別に、自宅や避難所で生活するための備蓄品を準備しておくことが極めて重要です。

3日間過ごすために特に重要なのが、水と食料、そしてトイレです。これらが不足すると、脱水症状や低栄養状態に陥り、体力が著しく低下します。また、不衛生な環境は感染症のリスクを高めるため、衛生管理も欠かせません。

家族3人が3日間過ごすための備蓄目安

【水】

飲料水として1人1日3リットル × 3人 × 3日間 = 27リットル

(この他に、手を洗ったり体を拭いたりするための生活用水も必要です。ポリタンクなどに汲み置きしておくと安心です。)

【食料】

1人1日3食 × 3人 × 3日間 = 27食

(主食としてアルファ米やパンの缶詰、主菜としてレトルト食品や缶詰、その他に栄養を補う野菜ジュースやビタミン剤などをバランス良く備蓄しましょう。)

食料については、普段から食べているレトルト食品や缶詰などを少し多めに買い置きし、賞味期限の古いものから消費し、消費した分を買い足していく「ローリングストック法」が推奨されています。これにより、賞味期限切れを防ぎ、災害時でも食べ慣れた味で精神的なストレスを軽減できます。また、カセットコンロとカセットボンベ(1人1週間で6本が目安)を用意しておけば、お湯を沸かしたり温かい食事をとることができ、心も体も安らぎます。

3人家族の防災で水はどれだけ必要?

前述の通り、防災備蓄において水は最も重要なアイテムの一つです。人間の体の約60%は水分で構成されており、水がなければ生命を維持できません。3人家族で必要な水の量は、その用途によって大きく異なりますので、しっかりと理解しておきましょう。

農林水産省の「災害時に備えた食品ストックガイド」でも、飲料水として1人1日3リットルが目安とされています。これは、飲み水だけでなく、食事に含まれる水分や調理に使う水も含めた量です。したがって、3人家族の場合は以下の量が必要になります。

3リットル × 3人 × 最低3日分 = 27リットル

これはあくまで最低限の量です。夏場や、家族に汗をかきやすい人がいる場合は、さらに多くの量が必要になります。大規模災害に備える場合は、1週間分として63リットル(27L+4日分36L)の備蓄が推奨されています。これは2リットルのペットボトルで約32本分に相当します。かなりの量になるため、クローゼットやベッドの下、分散して各部屋に置くなど、保管場所を計画的に確保しておく必要があります。

生活用水も忘れずに!

飲料水とは別に、手や顔を洗う、食器をすすぐ、体を拭く、洗濯するといったための生活用水も必要です。清潔を保つことは、感染症予防の観点からも非常に重要です。普段からお風呂の残り湯をすぐに捨てずに翌日まで溜めておくだけでも、トイレを流すなどの用途に活用できます。また、給水車から水をもらうためのポリタンク(折りたたみ式のウォーターバッグ)も用意しておくと、少ないスペースで保管でき、いざという時に非常に便利です。

備蓄用の水は、長期保存が可能な製品を選ぶと管理が楽になります。水道水を詰めただけのペットボトルは塩素が抜けて劣化しやすいため、ろ過や加熱殺菌処理が施された5年や7年、中には10年以上保存できる専用の製品を選びましょう。購入する際は、持ち出しリュックに入れる500mlと、自宅備蓄用の2Lのペットボトルを組み合わせて用意すると、様々な状況に対応しやすくおすすめです。

女性や子どもが追加すべきアイテム

ひかりBOSAIイメージ

一般的な防災グッズに加えて、女性や子どもがいるご家庭では、専用のアイテムを追加で備える必要があります。これらは避難所での支援物資としては後回しにされがちで、手に入りにくいものが多いため、必ず各自のリュックや持ち出し袋に、十分な量を入れておきましょう。

女性が追加すべきアイテム

災害時のストレスや不衛生な環境は、女性の心身に大きな負担をかけます。特にプライバシーの確保が難しい避難所生活では、心身の健康を保つためのグッズが必須です。

- 生理用品:普段使い慣れているものを最低でも1〜2周期分。ナプキンだけでなく、タンポンや月経カップも選択肢になります。環境の変化で生理周期が乱れることも考慮し、多めに用意しましょう。おりものシートもあると下着を替えられない時に便利です。

- サニタリーショーツ:洗い替えを含めて2〜3枚あると安心です。洗濯が困難な状況を想定し、使い捨てタイプも検討しましょう。

- 中身の見えないゴミ袋:使用済みの生理用品を捨てる際に役立ちます。防臭効果のあるものだと、周囲への配慮にもなり、より良いでしょう。

- 防犯ブザー・ホイッスル:避難所や夜間のトイレなどでの性犯罪対策として。リュックの外側など、すぐに使える場所に取り付けておきましょう。

- スキンケア・ヘアケア用品:普段使っている化粧水や乳液のサンプルやミニボトル。水が不要なドライシャンプーやクレンジングシートも、気分をリフレッシュさせるのに役立ちます。

- 大きめのストールやケープ:授乳や着替えの際の目隠しとして、また防寒対策としても使えるため、一枚あると非常に重宝します。

子どもが追加すべきアイテム

子どもの年齢によって必要なものは大きく変わります。半年に一度は中身を見直し、サイズアウトした服や不要になったおもちゃを入れ替えるなど、定期的なメンテナンスが欠かせません。

特に乳幼児がいる場合は、ミルクやおむつが命綱になります。アレルギーがあるお子様の場合は、専用の離乳食やアレルギー対応食を忘れずに準備してくださいね。これらは他の子と共有できないため、自分で備えるしかありません。

- ミルク・哺乳瓶:調乳不要ですぐに飲ませられる液体ミルクと、使い捨ての乳首(アタッチメント)の組み合わせが最も衛生的で便利です。粉ミルクの場合は、お湯を沸かすためのカセットコンロや保温ボトルもセットで考えましょう。キューブタイプは計量不要でかさばりません。

- おむつ・おしりふき:普段使っているサイズのものを、最低でも3〜5日分、余裕を持って用意します。圧縮袋に入れるとコンパクトに収納できます。

- 離乳食・おやつ:子どもの月齢に合った、そのまますぐに食べられるレトルトパウチの離乳食や、食べ慣れたお菓子。スプーンやフォークも忘れずに。

- 抱っこ紐:瓦礫が散乱する場所や人混みを避難する際、両手が空く抱っこ紐は非常に役立ちます。子どもの安全確保と親の体力消耗を防ぐ必需品です。

- おもちゃ・絵本:慣れない避難所生活でのストレスを和らげるため、音の出ないコンパクトなおもちゃや絵本、折り紙、ぬりえなどがあると良いでしょう。

- 子ども用の靴:ガラス片などから足を守るため、靴底の厚い丈夫な靴を枕元に置いておくと、夜中の避難時も安心です。

- 母子手帳と健康保険証のコピー:予防接種の記録やアレルギー情報など、子どもの健康に関する重要な情報が詰まっています。必ず防水ケースに入れて携帯しましょう。

高齢者がいる家庭の必須グッズ

高齢者がいるご家庭では、健康状態を維持し、避難生活の環境変化による負担を少しでも軽減するための配慮が重要です。「普段から使い慣れているもの」を基本に、以下のアイテムを備えておきましょう。新しいものは使い方に戸惑ったり、体に合わなかったりする可能性があるため、避けるのが賢明です。

お薬手帳は命の記録です

災害時には、かかりつけの病院が被災したり、交通網が寸断されたりして、いつもの薬が手に入らなくなる可能性があります。別の医療機関や救護所で診察を受ける際に、服用中の薬を正確に伝えるため、お薬手帳のコピーまたは本体を必ず防災リュックに入れておきましょう。スマートフォンのアプリで管理している場合は、スクリーンショットを撮っておくなど、オフラインでも閲覧できるようにしておくことが大切です。

具体的に準備しておきたいグッズは以下の通りです。これらは、本人の尊厳を守り、QOL(生活の質)を維持するためにも不可欠です。

- 常備薬:心臓病、高血圧、糖尿病などの慢性疾患の薬は絶対に切らせません。少なくとも1週間分はすぐに持ち出せるように準備します。災害の規模によっては長引くことも想定し、2週間分以上の予備を確保しておきましょう。

- 入れ歯・洗浄剤:入れ歯は本人専用のため、代替品がありません。ないと食事ができず、体力の低下に直結します。衝撃で割れないよう、専用の頑丈なケースと洗浄剤をセットで用意します。

- 補聴器・予備電池:警報や避難指示、周囲の状況を把握し、危険を察知するために不可欠です。聞こえないことで孤立し、精神的に不安定になることもあります。予備の電池も忘れずに入れておきましょう。

- 大人用おむつ・尿とりパッド:トイレが混雑したり、衛生状態が悪かったりする避難所では、我慢してしまうことがあります。普段使用しているものを、数日間分用意します。衛生管理のために、使い捨て手袋や中身が見えない消臭袋もセットにすると良いでしょう。

- 介護用品:杖や歩行器、シルバーカーなど、普段使っているものがないと移動が困難になる場合があります。折りたたみ式の杖なども、リュックの横にくくりつけておくと便利です。

- 食事:レトルトのおかゆや、やわらかく調理された介護食、きざみ食、とろみ剤など、飲み込みやすい食事を備蓄しておくと安心です。栄養補助飲料も手軽にカロリーを摂取できます。

- 眼鏡:普段使っているものの他に、予備の眼鏡を一つ用意しておくと、紛失や破損の際に安心です。特に度数の強い方は必須です。

新しいものや使い慣れないものは、いざという時にストレスの原因となります。できるだけ普段の生活で愛用しているものを防災用に備えておくことが、心身の安定につながります。

防災グッズ 三 人 家族セットの賢い応用術

- 4人家族なら何を追加すれば安心か

- 5人家族で応用する場合のポイント

- リュックの重さと選び方のコツ

- 一次持ち出し品と備蓄品の違い

- 我が家の防災 グッズ 三 人 家族の最適化

4人家族なら何を追加すれば安心か

ひかりBOSAIイメージ

3人用の防災セットを4人家族で活用する場合、基本的な考え方は「不足する1人分のアイテムを追加する」ことです。新たに4人用の高価なセットを買い直す必要はありません。既存の3人用セットを無駄にすることなく、少しの追加投資で効率的に4人分の備えを完成させることができます。

具体的には、以下のアイテムを買い足し、既存のセットにプラスしましょう。

4人家族で追加するアイテムの目安(1人分)

- 水:持ち出し用に最低1.5リットル(500ml×3本)、自宅備蓄用としては9リットル(1人3L×3日分)

- 食料:持ち出し用に最低3食分(栄養補助食品など)、自宅備蓄用としては9食分(アルファ米、レトルト食品など)

- 衛生用品:携帯トイレ(最低5回分)、歯ブラシセット、マスク(7枚程度)、ウェットティッシュ

- 寝具・防寒具:アルミ製の保温シート、使い捨てカイロ(冬場は多めに)

- 衣類:下着、靴下、Tシャツなどを圧縮袋に入れて1セット

- 食器類:使い捨てのコップ、皿、割り箸のセット

重要なのは、全ての荷物を一つのリュックに詰め込もうとしないことです。重すぎては避難の妨げになってしまいます。4人家族(大人2人、子ども2人など)の場合、最も体力のある大人が3人用のセットが入ったメインのリュックを背負い、もう一人の大人が追加した1人分のアイテムと、子ども用の着替えなどを入れたサブのリュックを持つなど、荷物を分散させる工夫が必要です。

子どもがある程度の年齢(小学生以上)であれば、自分のお菓子やハンカチ、軽量な水筒など、ごく軽いものを持たせるのも良いでしょう。これは防災教育の一環としても有効です。「自分の荷物は自分で持つ」という意識を持たせることで、当事者意識が芽生えます。家族全員で防災の意識を共有し、協力して避難する体制を整えておくことが大切です。

5人家族で応用する場合のポイント

5人家族の場合も、4人家族と同様に3人用の防災セットをベースに、不足する2人分のアイテムを追加するのが基本戦略です。しかし、荷物の総量がさらに増えるため、より計画的な準備と、持ち出す荷物の厳格な選別が重要になります。

最大のポイントは、「一次持ち出し品(避難用リュック)」と「二次持ち出し品・備蓄品(在宅避難用)」を明確に区別し、持ち出す荷物を徹底的に厳選することです。5人分の全てのアイテムを持ち出して避難するのは現実的ではありません。一次避難で持ち出すリュックは、あくまで「安全な場所へ避難するまでの1日分」と割り切り、命を守るための最低限のアイテムに絞り込みましょう。

5人家族ともなると、全員分の3日分の食料や水を一度に持ち出すのは不可能です。自宅が倒壊の危険なく安全な場合は、無理に避難所へ行かず「在宅避難」が基本となります。そのため、自宅の備蓄を充実させることが、避難用リュックを準備する以上に重要になりますよ。

荷物の分散方法としては、以下のような多角的な工夫が考えられます。

- リュックの複数化と役割分担:大人2人が水や食料、救急セットなどが入った重いリュックを背負います。そして、小学生以上の子どもにも、自分の着替えや常備薬、お菓子、軽量な寝袋などを入れた専用のリュックを持たせ、役割を分担します。

- 備えの分散化(フェーズフリー):自宅だけでなく、自家用車のトランクにも防災グッズ(水、食料、簡易トイレ、着替え、車載用充電器など)を常備しておきます。これにより、外出先での被災や、避難後の車中泊にも対応できます。

- 二次持ち出し品の準備:災害が少し落ち着き、安全が確認できた後に自宅へ取りに戻る「二次持ち出し品」をあらかじめコンテナボックスなどにまとめておきます。カセットコンロや長期保存食、着替えなどを入れておくと、避難所生活の質を向上させることができます。

5人家族の防災は、個々のアイテムよりも「家族全体でどう動くか」というシミュレーションと避難計画が鍵を握ります。災害時の集合場所や複数の連絡方法、安否確認のルールなどを事前にしっかりと話し合い、共有しておきましょう。

リュックの重さと選び方のコツ

ひかりBOSAIイメージ

防災リュックを準備する上で、中身と同じくらい重要なのが「リュックの重さ」と「リュック自体の機能性」です。どれだけ完璧な備えをしても、重すぎて持ち運べなかったり、避難中にショルダーハーネスが切れるなどして壊れてしまっては意味がありません。

適切な重さの目安

防災リュックの重さは、ご自身の体重や体力に合わせて調整する必要がありますが、一般的には以下の重さが、安全に避難できる上限の目安とされています。

- 男性:10kg程度まで

- 女性:7kg程度まで

- 子ども:体重の10分の1程度

これはあくまで目安であり、小さな子どもを抱っこしたり、高齢者の手を引いたりしながら避難することも想定しなければなりません。準備が整ったら、必ず実際に背負ってみて、「少し重いけれど、小走りできるか」「階段の上り下りがスムーズにできるか」を基準に重さを調整しましょう。もし重すぎると感じた場合は、本当に今すぐ必要なものか、優先順位の低いものから減らしていく決断も必要です。例えば、着替えは1セットに絞る、食料は高カロリーで軽量なものに切り替える、などの工夫をしましょう。

防災リュックの選び方

防災用としてリュックを選ぶ際は、デザイン性よりも機能性を重視して、以下のポイントをチェックしましょう。

- 素材:軽くて丈夫なナイロンやポリエステル素材が基本です。特に、ナイフでも切れにくいリップストップ生地は耐久性が高くおすすめです。火災に備えて防炎素材、雨天時の避難や水害を考えて防水素材、または防水カバーが付属しているものを選ぶとより安心です。

- 容量:詰める荷物の量を考慮し、男性は30L以上、女性は20〜30L程度が目安です。容量に少し余裕がある方が、後から追加で物を入れやすくなります。

- 機能性:

- チェストベルトやウエストベルト:肩への負担を分散させ、リュックを体にしっかりと固定できるため、長距離の避難や悪路での安定性が格段に増します。必須の機能と言えるでしょう。

- 反射材:夜間の避難時に、車のライトなどを反射して自分の存在を周囲に知らせることができます。安全確保のために非常に重要です。

- ポケットの多さ:すぐに取り出したいもの(ラジオ、ライト、ホイッスル、地図など)を外側のポケットに分けて収納できると、必要な時にリュックの中を探し回る手間が省けます。

これらの機能を高次元で備えているのが、アウトドアブランドの登山用リュックです。背負い心地や耐久性が計算し尽くされており、防災リュックとしても非常に優秀です。普段使いと兼用できるシンプルなデザインのものを選べば、いざという時にも違和感なく使用できます。

一次持ち出し品と備蓄品の違い

ひかりBOSAIイメージ

防災グッズを準備する際には、「一次持ち出し品」と「備蓄品(二次持ち出し品を含む)」の2つのカテゴリーを明確に理解し、それぞれを区別して準備することが非常に重要です。この2つは、想定される状況と目的が全く異なります。

| 一次持ち出し品 | 備蓄品(二次持ち出し品含む) | |

|---|---|---|

| 目的 | 災害発生直後、命を守り、危険な場所から安全な場所へ避難するため | ライフラインが停止した後、自宅や避難所で数日間の生活を送るため |

| 準備場所 | すぐに持ち出せる防災リュックの中(玄関の収納や寝室の枕元) | 自宅の収納スペース、パントリー、物置、ガレージ、車の中など |

| 量の目安 | 避難所に着くまでの約1日分、重さを最優先し厳選する | 公的な支援が届くまでの最低3日〜大規模災害時は1週間分 |

| キーワード | Escape(逃げる) | Survive(生き抜く) |

| 具体例 | 水、ライト、ラジオ、軍手、ホイッスル、最低限の食料、モバイルバッテリー、貴重品、常備薬など | 3日分以上の水・食料、カセットコンロ・ボンベ、簡易トイレ、寝袋、毛布、着替え、衛生用品など |

簡単に言えば、一次持ち出し品は「逃げるための道具」、備蓄品は「生き延びるための道具」です。この区別ができていないと、避難用リュックに「あれもこれも必要かもしれない」と詰め込みすぎてしまい、重くて迅速に避難できないという本末転倒な事態に陥ってしまいます。

まずは一次持ち出し品を厳選してリュックにまとめ、その上で、自宅での生活を維持するための備蓄品を充実させていくというステップで準備を進めることが、合理的かつ効果的な防災対策の鍵となります。

我が家の防災グッズ 三 人 家族の最適化

これまで解説してきたポイントを踏まえ、ご家庭に最適な防災グッズを揃えるための最終チェックリストです。これらを参考に、防災セットを定期的に見直し、我が家だけの防災計画を完成させましょう。防災対策に「完璧」はありませんが、備えることで確実に家族の未来を守ることができます。

- 3人家族の防災グッズは市販セットを土台に必ずカスタマイズする

- 一次持ち出し品は「命を守る」ことを最優先にアイテムを厳選する

- 備蓄は最低3日分、特に水・食料・トイレは1週間分を目標に備える

- 3人家族の水は飲料用だけで最低27リットル(3日分)が目安

- 女性は生理用品やサニタリーショーツ、防犯グッズを必ず追加する

- 子どもの年齢に合ったミルクやおむつ、アレルギー対応食、おもちゃを用意する

- 高齢者がいる場合は常備薬やお薬手帳のコピー、介護用品を忘れない

- 4人家族は3人用セットに1人分を追加して荷物を複数のリュックに分散する

- 5人家族は持ち出し品をさらに厳選し在宅避難を想定した備蓄を強化する

- 防災リュックの重さは男性10kg、女性7kg以内を目安に調整する

- リュックは防水・防炎機能や体に固定できるチェストベルト付きがおすすめ

- 「逃げるための一次持ち出し品」と「生活するための備蓄品」を明確に区別する

- ローリングストック法を活用して食料備蓄を日常のサイクルに組み込む

- 年に2回(例:3月と9月)は防災グッズの中身を見直し、使用期限や衣類のサイズを確認する

- 家族でハザードマップを確認し、地域の危険箇所、避難場所や連絡方法を話し合う機会を持つ

コメント