【中学生向け】地震の発生時刻の求め方 計算と公式を徹底解説

【中学生向け】地震の発生時刻の求め方 計算と公式を徹底

「地震の発生時刻の求め方」を調べている皆さんは、理科の授業やテストで出題される中学 地震 計算問題に苦労されているのではないでしょうか。特に、観測データから地震 発生時刻を正確に逆算するプロセスは、戸惑いやすいポイントかもしれません。しかし、ご安心ください。地震が発生した正確な時刻を求めるには、いくつかの公式を理解し、計算の手順を覚えるだけで、誰でも簡単に解くことができます。

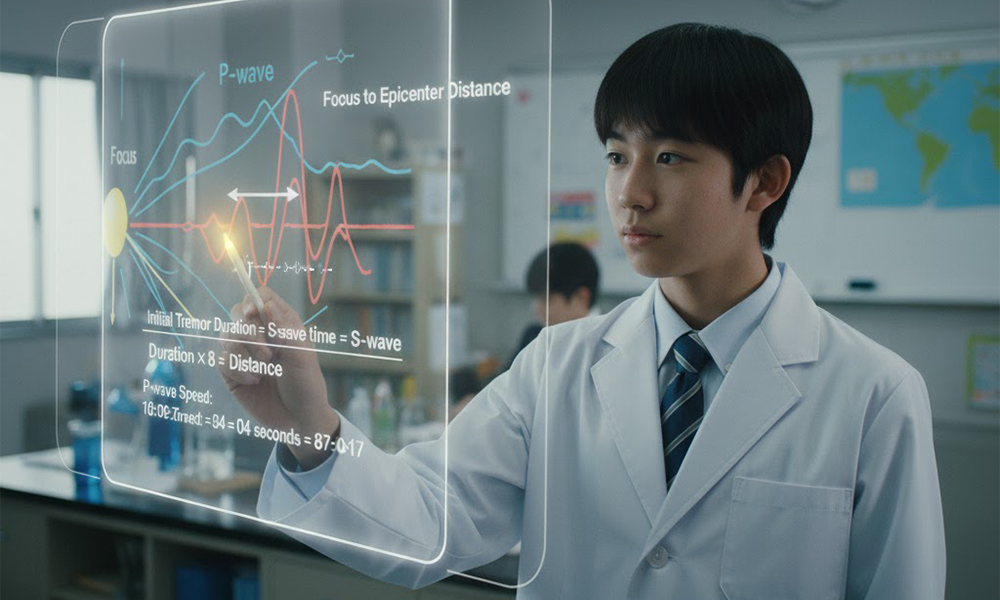

私たちが地震の揺れを感知する波には、初期微動を引き起こす速いP波と、主要動を引き起こす遅いS波P波の2種類があります。これらの波の速さと、観測地点の震源距離、そして観測時刻を使うことが、発生時刻を求める基本です。また、この発生時刻の知識は、緊急地震速報の仕組みや、将来的な地震 津波 予測、そして地震発生から津波までの時間を推定する上で非常に重要です。一部では地震 電磁波 予測といった研究も進められていますが、現在の防災の基本は、やはり科学的な計算に基づいています。この記事では、防災士の観点から、中学生の皆さんが地震発生時刻の求め方をわかりやすく理解し、地震に対する知識と意識を高められるよう、徹底的に解説してまいります。

この記事を読むことでわかること

- P波とS波の速さがどのように求められるのかがわかる

- 震源からの距離と初期微動継続時間の関係性が理解できる

- 観測データから正確な地震発生時刻を導き出す計算手順を習得できる

- 地震計算問題の解き方をマスターし、得点アップに繋げられる

「地震の発生時刻の求め方」 基本を押さえる

- S波P波の速さから何がわかるか

- 震源距離と初期微動継続時間の比例関係

- 中学 地震 計算問題によく出るP波の速さ

- 地震発生時刻を求めるための基本の公式

S波P波の速さから何がわかるか

地震の揺れは、P波(Primary wave:最初にくる波)とS波(Secondary wave:次にくる波)という2種類の波によって伝わります。このP波とS波の速度を知ることが、地震発生時刻を計算する上で最も重要な土台となります。P波は速く、S波は遅いという性質を持っており、この速度差によって、震源から遠くなるほどP波とS波の到着時刻の差(初期微動継続時間)が大きくなることがわかります。

P波とS波の速さが導き出す情報

- P波の速さ: 震源から観測地点まで波が伝わるのにかかる時間

- P波とS波の速さの差: 初期微動継続時間(P波到着からS波到着までの時間)と震源距離の関係

地震の計算問題で波の速さを求める際は、「速さ = 距離 ÷ 時間」という物理の基本公式を用います。複数の観測地点でのデータが与えられている場合、「距離の差」と「時刻の差」を計算することで、その波が一定の距離を進むのにかかった時間を割り出し、速さを正確に求めることができます。

震源距離と初期微動継続時間の比例関係

地震の計算問題を解く上で、必ず覚えておくべき重要な法則があります。それは、震源距離と初期微動継続時間は比例するという関係です。初期微動継続時間は、P波とS波の到着時刻の差($\text{S波の到着時間} – \text{P波の到着時間}$)で求められます。

なぜ比例するのかというと、P波とS波は同じ震源から同時に発生し、それぞれが一定の速度差をもって伝わるからです。例えば、P波が$8 \text{km/s}$、S波が$4 \text{km/s}$だった場合、1秒経つごとに$4 \text{km}$ずつ差が開いていきます。震源から遠く離れた地点ほど、この差が開く時間が長くなるため、結果として震源からの距離に初期微動継続時間が比例するのです。

初期微動継続時間が長ければ、震源から遠いということになりますね。この比例関係は、地震の計算問題を解く際の大きなヒントになりますよ。

具体的な計算としては、ある地点Aの震源距離と初期微動継続時間がわかっていれば、別の地点Bの初期微動継続時間を求める際に、以下の比の計算を使います。

初期微動継続時間の比の計算

| 地点 | 震源距離 ($\text{km}$) | 初期微動継続時間 ($\text{秒}$) |

|---|---|---|

| A地点 | $D_A$ | $T_A$ |

| B地点 | $D_B$ | $x$ |

この場合、$D_A : T_A = D_B : x$ の比例式で$x$を求めることができます。

中学 地震 計算問題によく出るP波の速さ

中学 地震 計算問題では、P波の速さとして、特定の値が頻繁に用いられる傾向があります。インプットした情報の中にも、例えば$8 \text{km/s}$という具体的な値を使った計算例が多く見受けられました。このP波の速さは、観測されたデータから逆算して求めることが基本です。

P波の速さを求めるための手順は以下の通りです。

P波の速さを求める手順

- 観測点Aと観測点Bの震源からの距離の差 ($\text{距離差}$)を求める

- 観測点Aと観測点Bの初期微動開始時刻の差 ($\text{時刻差}$)を求める

- 公式「P波の速さ = $\text{距離差} \div \text{時刻差}$」に当てはめて計算する

例えば、震源から$120 \text{km}$地点と$160 \text{km}$地点で、初期微動が始まる時刻が$5 \text{秒}$違っていた場合、P波は$40 \text{km}$を$5 \text{秒}$で進んだことになるので、$40 \text{km} \div 5 \text{秒} = 8 \text{km/s}$と計算できます。このように、2地点の差を利用することで、地震発生時刻が不明でも波の速さを知ることが可能です。

地震発生時刻を求めるための基本の公式

地震発生時刻を求めるための核心となる公式は非常にシンプルです。それは、「地震発生時刻 = P波の到着時刻 – P波が震源から伝わってくるまでの時間」というものです。この計算を行うためには、まずP波が震源から観測地点まで到達するのにかかった時間を知る必要があります。

前述の通り、この伝達時間は、物理の基本公式「時間 = 距離 ÷ 速さ」を使って求めます。

伝達時間の求め方

P波の伝達時間 ($\text{秒}$) = 震源からの距離 ($\text{km}$) ÷ P波の速さ ($\text{km/s}$)

つまり、地震発生時刻の計算は、「P波の速さを知る」→「伝達時間を計算する」→「到着時刻から伝達時間を引く」という3つのステップで構成されていると考えてください。もし、問題文にP波の速さがすでに与えられていれば、最初のステップは省略できます。

計算問題を解いて「地震の発生時刻の求め方」をマスター

- 観測データから正確な地震 発生時刻を知る

- P波の到達時間と観測時刻から地震 発生時刻を計算

- S波P波の到着時刻の差が鍵となる震源距離

- 地震 津波 予測に役立つ初期微動継続時間

- 地震発生から津波までの時間も計算で把握

- 地震 電磁波 予測など地震のその他の話題

- 復習と定着で完璧にする地震 発生時刻 求め方

観測データから正確な地震 発生時刻を知る

地震発生時刻を知るためには、まず観測地点で記録された正確なデータが必要です。具体的な計算例として、表形式の観測データを使ってP波の速さを求め、そこから発生時刻を逆算する手順を確認しましょう。

| 観測地点 | 震源からの距離 ($\text{km}$) | 初期微動の始まり |

|---|---|---|

| A | $32$ | $14$時$8$分$21$秒 |

| B | $48$ | $14$時$8$分$23$秒 |

上記データの場合、P波の速さを求めます。

P波の速さの計算

距離差: $48 \text{km} – 32 \text{km} = 16 \text{km}$

時刻差: $14$時$8$分$23$秒 $- 14$時$8$分$21$秒 $= 2$秒

速さ: $16 \text{km} \div 2 \text{秒} = 8 \text{km/s}$

このように、複数の観測地点の記録を比較することで、震源からの距離とP波の到着時刻がわかれば、正確なP波の速さを導き出すことが可能です。この速さが、正確な地震 発生時刻を知るための鍵となります。

P波の到達時間と観測時刻から地震 発生時刻を計算

P波の速さが判明したら、次は観測地点のデータを使って、P波が震源から到達するまでの時間を計算します。そして、初期微動が始まった時刻からその到達時間を引き算することで、地震 発生時刻が求められます。

前述の例で計算したP波の速さ $8 \text{km/s}$と、A地点のデータ(震源からの距離 $32 \text{km}$、初期微動の始まり $14$時$8$分$21$秒)を使って計算してみましょう。

P波の伝達時間の計算

伝達時間 $=$ 距離 $\div$ 速さ $= 32 \text{km} \div 8 \text{km/s} = 4 \text{秒}$

地震発生時刻の計算

地震発生時刻 $=$ P波の到着時刻 $-$ 伝達時間

$14$時$8$分$21$秒 $- 4$秒 $= 14$時$8$分$17$秒

計算上の注意点

時間や分をまたぐ引き算になる場合、秒の計算を間違えないように注意が必要です。例えば、$10$秒を引く計算で、$5$秒しかなければ、前の分から$60$秒借りてくるように正確に計算してください。

このように、たった3つのステップを踏むだけで、正確な地震 発生時刻を求めることができるのです。

S波P波の到着時刻の差が鍵となる震源距離

震源からの距離が問題文で与えられていない場合でも、S波P波それぞれの到着時刻がわかれば、震源距離を求めることができます。これは、初期微動継続時間(P波とS波の到着時刻の差)が震源距離に比例するという法則を利用します。

また、初期微動継続時間を利用して直接震源距離を求めることができる、より具体的な方法もあります。それは、初期微動継続時間 ($\text{秒}$) $\times \text{8} = \text{震源までの距離} (\text{km})$という簡略的な公式です。

これは、P波の速さを$8 \text{km/s}$、S波の速さを$4 \text{km/s}$と仮定した場合に成り立ちます。

S波P波の速さの差から距離を求める理由

P波とS波は1秒ごとに$8 \text{km/s} – 4 \text{km/s} = 4 \text{km}$ずつ離れていきます。ある地点にS波が到着したとき、P波との距離は$4 \text{km/s} \times \text{初期微動継続時間}$だけ開いています。この開いた距離を、P波とS波の相対速度で割ると、P波が到達するまでにかかった時間が求められます。複雑なため、初期微動継続時間がわかれば震源距離が判明するという比例の関係を理解することが大切です。

地震 津波 予測に役立つ初期微動継続時間

初期微動継続時間は、単に計算問題で使うだけでなく、実際の地震 津波 予測といった防災の分野において極めて重要な役割を果たします。緊急地震速報の仕組みも、この初期微動継続時間の考え方を応用しています。

つまり、初期微動(P波による小さな揺れ)が検知された時点で、その継続時間やP波の伝達速度から即座に震源までの距離を推定し、主要動(S波による大きな揺れ)や津波が到達するまでの時間を予測するわけです。

緊急地震速報の仕組み

震源の近くの観測点でP波を検知 $\rightarrow$ P波のデータから地震の規模(マグニチュード)と震源の位置を推定 $\rightarrow$ S波や津波が到達する前に、広域に警報を発報

したがって、初期微動継続時間が短ければ震源が近い、すなわち主要動がすぐに到達することを意味します。この知識は、防災行動の判断基準にもなるため、計算の知識と合わせて重要性を理解しておくべきでしょう。

地震発生から津波までの時間も計算で把握

地震発生から、沿岸部に津波が到達するまでの時間も、基本的な速さ・距離・時間の公式を使って大まかに把握することができます。地震発生から津波までの時間の予測は、人命に関わる非常に重要な情報であり、この予測の基礎も地震波の伝達速度の計算に基づいています。

津波の速さは、海の深さによって大きく異なりますが、浅い海では地震波(P波やS波)に比べて遅く伝わるという特徴があります。このため、地震発生時刻が正確にわかっていれば、震源の位置と津波の伝播速度を基に、沿岸部に到達するおおよその時間を計算することが可能です。

津波予測の注意点

津波の速さは水深に大きく依存するため、実際の津波到達時刻の予測は、複雑な水深データとコンピュータによるシミュレーションに頼っています。私たちが計算できるのはあくまで大まかな予測であることを理解しておく必要があります。

地震 電磁波 予測など地震のその他の話題

地震 発生時刻の計算は、現在確立されている科学的な手法ですが、地震の分野では他にも様々な研究が行われています。その一つとして、地震 電磁波 予測の研究が挙げられます。これは、地震発生前に放出されるとされる電磁波や電離層の異常を観測し、地震発生を予測しようという試みです。

ただし、これらの電磁波やその他の前兆現象については、科学的に確立された予測法として認められているわけではありません。そのため、現在のところ、防災の基本的な行動は、緊急地震速報や津波警報などの科学的な情報に基づき、速やかな避難を行うことが最も重要だとされています。

私たちは、確立された地震 発生時刻の計算方法を理解し、冷静に行動できる知識を身につけるべきでしょう。

復習と定着で完璧にする地震 発生時刻 求め方

最後に、これまで解説してきた「地震の発生時刻の求め方」の計算手順をしっかりと復習し、定着させましょう。地震の計算問題は、パターンさえ覚えてしまえば、確実に得点できる問題です。繰り返し問題を解いて、計算に慣れることが最も大切です。

地震 発生時刻の求め方(総まとめ)

- まず、2地点のデータからP波の速さを計算します(速さ = 距離差 ÷ 時刻差)

- 次に、計算したP波の速さを使って伝達時間を求めます(時間 = 距離 ÷ 速さ)

- 最後に、観測時刻から伝達時間を引いて発生時刻を求めます(発生時刻 = 到着時刻 – 伝達時間)

また、震源距離と初期微動継続時間が比例するという関係や、P波が初期微動、S波が主要動を起こすという基本も合わせて理解しておくと、どのような問題にも対応できるようになります。

記事の要点リスト

- 地震発生時刻の計算は、P波の速さを求めることが出発点

- P波の速さは、「距離の差 $\div$ 時刻の差」で求められる

- 伝達時間は「震源からの距離 $\div$ P波の速さ」で計算できる

- 地震発生時刻は「P波の到着時刻 $-$ 伝達時間」で逆算する

- P波は速い波(初期微動)、S波は遅い波(主要動)である

- 初期微動継続時間は「S波の到着時間 $-$ P波の到着時間」で求められる

- 震源距離と初期微動継続時間は比例の関係にある

- 初期微動継続時間が短いほど震源が近いことを示す

- この知識は緊急地震速報や地震津波予測の基礎となる

- 中学の地震計算問題はパターン化されており、練習で習得可能である

- 複雑な計算では、時間や分をまたぐ秒の引き算に注意が必要である

- 地震発生から津波までの時間も、速さの公式で大まかに把握できる

- 地震電磁波予測は科学的に確立された予測法ではない

- 防災の基本は警報・速報に基づく冷静な避難行動である

- 公式と手順をマスターすれば、地震発生時刻は必ず求められる

コメント