地震の仕組みを小学生向けにわかりやすく解説!安全に備えよう

地震の仕組みを小学生向けにわかりやすく解説!安全に備えよ

「地震って何?」とぎもん(疑問)に思ったことはありませんか。日本は世界でもとく(特)に地震が多い国なので、その地震の仕組みを知っておくことはとても大切です。この記事では、小学生向けの皆さんに、地震が起こるりゆう(理由)や、津波が発生するメカニズムなどを、地震についてわかりやすくお伝えします。地球のひょうめん(表面)を覆うプレートの動きや、地震はなぜ起こるのかという根本的な問いから、地震の 仕組み 簡単 に理解できるようご説明します。さらに、実験を通して学べる知識や、地震の 仕組み 中学生向けの学習にもつながるきそ(基礎)までをもうら(網羅)しています。この知識を身につけて、いざというときに落ち着いて行動できるようにじゅんび(準備)しましょう。

- 地球の表面が「プレート」という大きな岩盤でできていることがわかる

- 地震が起こるしくみを、プレートの動きから理解できる

- マグニチュードと震度の違いなど、地震のきそ(基礎)知識が身につく

- 地震による津波の仕組みや、ふだん(普段)の備えについて学べる

4コマでわかる地震対策!そなぷーが実践する“安全行動”と家庭でできる備え

地震の仕組み 小学生向けにわかりやすく解説!地震って何?から学ぼう

- 地震って何?なぜ起こるのかを考えよう

- 地震はなぜ起こるのか?地球のパズル「プレート」の動き

- プレートが動く!地震の 仕組み 簡単 に理解しよう

- プレート境界で何が起こる?

- 地震の 仕組み 中学生向けにもつながる!断層の役割

- 地震の揺れの強さ「震度」と規模「マグニチュード」

地震って何?なぜ起こるのかを考えよう

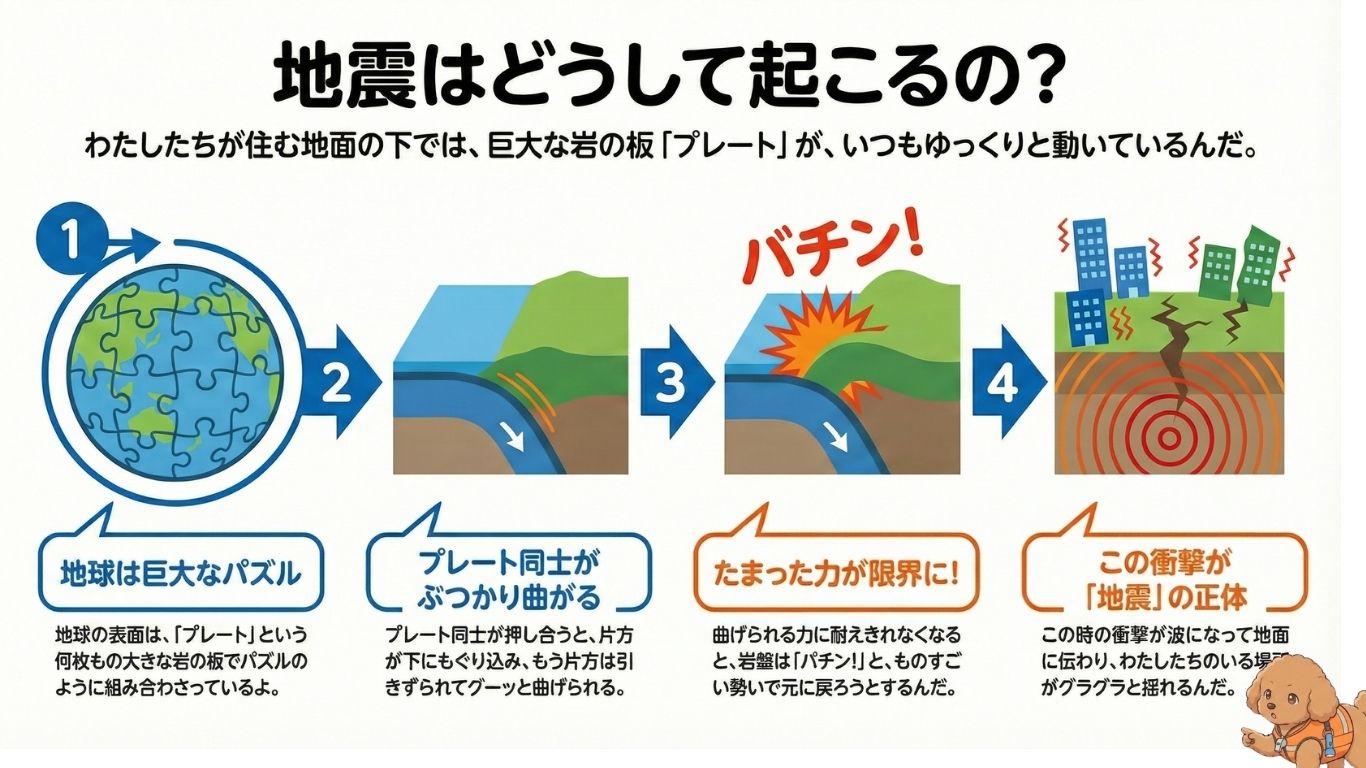

地震とは、地球のじめん(地面)がグラグラとゆ(揺)れるげんしょう(現象)のことを言います。私たちが立っているじめんは、いっけん(一見)するとじょうぶ(丈夫)で動きそうにありませんが、じつ(実)は地球の内部ではいつも大きなちから(力)が働いているのですね。このように言うと、とても大きな力に感じてこわ(怖)いかもしれませんが、地震が起こるりゆう(理由)は、地球の表面が何枚ものきょだい(巨大)な岩盤(がんばん)で覆(おお)われていて、それが少しずつ動いていることにあるのです。これは、地球が今もさかん(盛ん)に活動しているしょうこ(証拠)でもあります。

ほとんどの地震は、この岩盤が動くことによって、岩がこわ(壊)されたり、きれつ(亀裂)が入ったりしてきゅうげき(急激)にずれることで発生します。この岩盤のズレから発生したゆれが、波となってじめんの表面まで伝わり、私たちの住む場所がゆれるという仕組みなのですね。

地震はなぜ起こるのか?地球のパズル「プレート」の動き

地球の表面は、プレートとよばれるうす(薄)いいたじょう(板状)の大きな岩盤で何層にも覆われています。このプレートは、例えるなら、地球という丸いボールの表面を覆うきょだい(巨大)なジグソーパズルのピースのようなものです。このパズルのピースは、じつはねんかん(年間)数センチメートルというとてもゆっくりとしたはやさで、それぞれちが(違)うほうこう(方向)に動きつづけているのです。

たとえば、1年間に2~20cmくらいという非常に遅いスピードですが、動きを止めずに何百年、何千年とつづくことで、プレート同士はかならず(必ず)どこかでぶつかり合います。このプレート同士がぶつかり合う場所では、いっぽう(一方)のプレートがもういっぽう(一方)のプレートの下にもぐりこむというげんしょう(現象)が起こっているのです。日本周辺には特に4枚ものプレートがあつまっているため、せかい(世界)的に見ても地震が起こりやすい場所なのですね。

地球のプレートには、主(おも)に海の下にある「かいよう(海洋)プレート」と、陸の下にある「たいりく(大陸)プレート(陸のプレート)」の2しゅるい(種類)があります。海洋プレートは陸のプレートよりおも(重)いため、ぶつかると下にもぐりこむことが多くなっています。

プレートが動く!地震の 仕組み 簡単 に理解しよう

プレートがぶつかり合い、一方のプレートがもう一方の下にしず(沈)みこんでいくとき、沈み込まれるがわ(側)のプレートにはつよ(強)いあつりょく(圧力)がかかります。その結果、陸がわのプレートの岩盤にひずみが少しずつたま(溜)っていきます。このひずみが、まるでゴムを引っ張りつづけたときのように、げんかい(限界)をこ(超)えてしまうと、プレートの岩盤がとつぜん(突然)こわ(壊)れたり、きれつ(亀裂)が入ったりして、いっきに跳ね上がったり動いたりします。これが地震の 仕組み 簡単 に言うと、そのしょうたい(正体)です。

このきゅうげき(急激)な岩盤のズレ(はかい・破壊)によって解放されたエネルギーが、地震波(じしんは)というゆれ(揺れ)となってまわり(周囲)に伝わります。この地震波がじめんの表面に届(とど)くことで、私たちは「グラグラ」というゆれを感じるわけですね。日本に地震が多いりゆうは、まさにこのプレートがかつぱつ(活発)に動いている場所にいち(位置)しているからだと理解してください。

プレート境界で何が起こる?

プレートとプレートがくっついている場所のことをプレートきょうかい(境界)と呼びます。このプレート境界は、地震がとくに起こりやすい場所です。提供された情報によると、プレート境界には大きく分けて次の3つのタイプがあります。

| タイプ | 説明 | 地震の発生の仕組み |

|---|---|---|

| かいれい(海嶺) | 海底で新(あたら)しいプレートがうまれる場所。2つのプレートは離(はな)れていく。 | プレートが作られ、広がっていく |

| かいこう(海溝) | 海洋プレートが陸のプレートの下にしず(沈)みこむ場所。ぶつかり合う。 | プレートが沈み込むことでひずみがたまり、それが開放される(かいこうがた(海溝型)地震) |

| トランスフォーム断層 | 2つのプレートがたがい(互)いに横(よこ)にずれるように動く場所。 | 横方向のズレでひずみがたまり、それが開放される |

日本れっとう(列島)のたいへいよう(太平洋)がわ(側)の海底には、海溝よりもあさ(浅)いくぼみであるトラフ(たとえば南海トラフ)があります。ここでは海洋プレートが陸のプレートの下にしず(沈)みこんでいて、この場所で起こるプレートかん(間)地震が大きなひがい(被害)をもたらすことがあるのです。

地震の 仕組み 中学生向けにもつながる!断層の役割

地震の仕組みは、プレート境界だけでなく、プレート内部のきれつ(亀裂)も関係しています。プレートがぶつかったり、沈み込んだりするちから(力)によって、プレートの内部にある岩盤にズレが生じることがあります。このズレのことを断層(だんそう)と呼びます。

とくに、かこ(過去)に何ども活動をくりかえ(繰返)していて、しょうらい(将来)もふたたび活動するとかんが(考)えられる断層を活断層(かつだんそう)と呼びます。陸のプレートの中で、この活断層がプレートの動きによるひずみにた(耐)えきれなくなってズレ動くことで発生するのが、活断層型地震(ないりくがた(内陸型)地震)です。たとえば、阪神(はんしん)・淡路大震災(あわじだいしんさい)や熊本地震(くまもとじしん)などがこのタイプに入ります。この断層のズレ方によって、せいだんそう(正断層)(上側が下に滑(すべ)り落ちる)やぎゃくだんそう(逆断層)(あっしゅく(圧縮)されて上側がずり上がる)など、地震のタイプやゆれ方(揺れかた)にちがい(違い)が生じるのですね。

地震の揺れの強さ「震度」と規模「マグニチュード」

地震のニュースでは、マグニチュード(M)と震度(しんど)という2つのことば(言葉)を聞きます。これらは地震を測(はか)るためにとても大切ですが、いみ(意味)がぜんぜん(全然)ちがう(違う)のでちゅうい(注意)が必要です。

| 指標 | 意味 | 特徴(とくちょう) |

|---|---|---|

| マグニチュード(M) | 地震そのもののきぼ(規模)やエネルギーのおおき(大き)さ | 一つの地震に対してひと(一)つの数字。数字が1.0ふ(増)えるとエネルギーはやく(約)32倍になる。 |

| 震度(しんど) | ある場所でのゆれの強さを示すめやす(目安) | 場所ごとに異なる。日本では震度0から7までの段階(だんかい)で表される。 |

たとえば、マグニチュードが大きい地震でも、しんげん(震源)がとても深かったり、とお(遠)かったりすると、私たちのいる場所の震度は小さくなることがあります。ぎゃく(逆)に、マグニチュードがそれほど大きくなくても、震源があさ(浅)く、私たちが住む場所にちか(近)ければ、震度が大きくなり、大きなひがい(被害)につながる可能性(かのうせい)があるのですね。

地震の仕組みを小学生向けにわかりやすく伝えたい!備えと対策

- 海で起きる地震と「津波」の仕組み

- 液状化現象についてわかりやすく説明

- 地震の仕組みを模型で「実験」してみよう

- 防災士が教える地震の「7つの備え」

- 命を守るための避難行動

- 地震の仕組み 小学生向けにわかりやすく学んで安全に備えよう

海で起きる地震と「津波」の仕組み

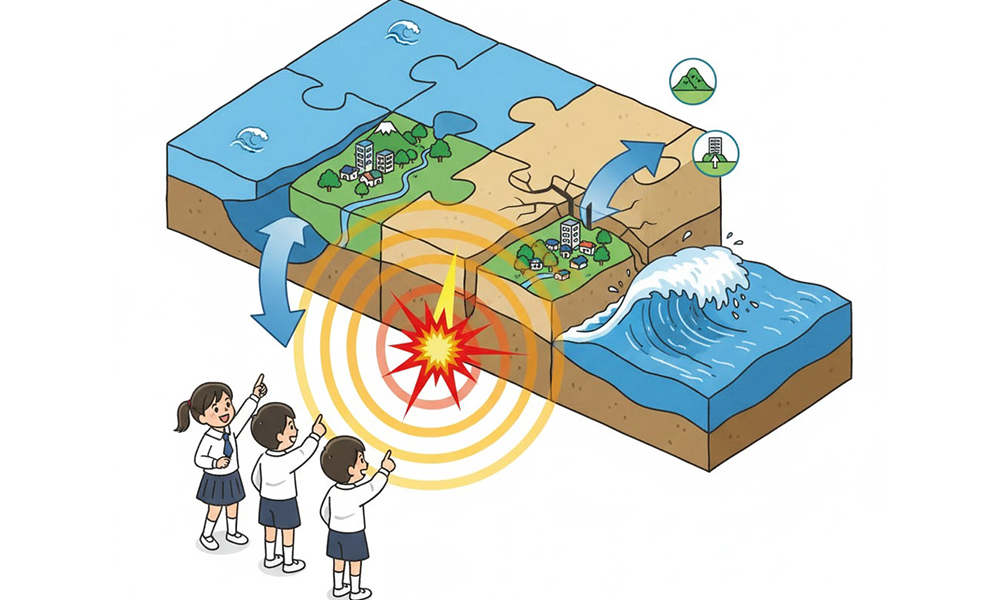

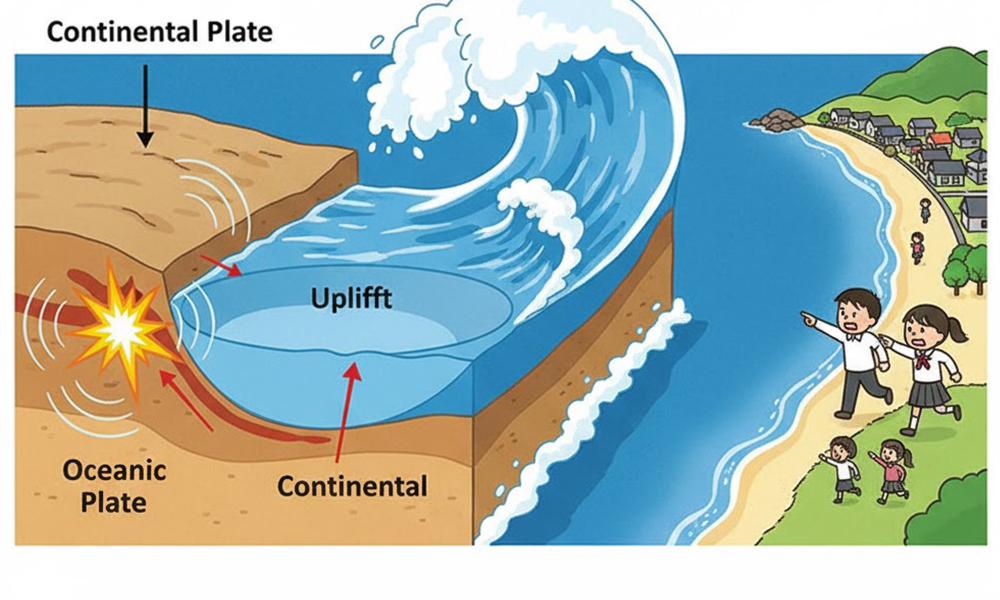

海の下にあるプレートきょうかい(境界)で大きな地震が発生すると、津波(つなみ)が起こることがあります。津波はただの大きな波ではなく、地震によって海底のちけい(地形)がきゅうげき(急激)に変化することで海水ぜんたい(全体)が動かされて発生するものです。

そのりゆう(理由)は、海洋プレートが陸のプレートの下にしず(沈)みこむとき、陸がわのプレートのさき(先)のぶぶん(部分)がひきず(引)られてゆっくりと沈み込んでへこみます(これをちんこう(沈降)と呼びます)。しかし、ひずみがげんかい(限界)に達(たっ)して地震が発生すると、このへこんでいた海底がいっき(一気)に跳ね上がり(りゅうき・隆起)ます。この海底の急なちかく(地殻)へんどう(変動)によって海水面も上(うえ)下(した)に動き、それが大きなみずのかたまり(塊)となって、しほう(四方)はっぽう(八方)に広(ひろ)がっていくのです。これが津波のしょうたい(正体)です。

津波はなんど(何回)も押(お)し寄せてくるのが特徴(とくちょう)です。また、ゆれ(揺れ)が弱くても、震源(しんげん)があさ(浅)い場所で大きな地震が起きると大きな津波が来る場合もあるので、津波警報(けいほう)が出たらすぐに海岸から離(はな)れ、たか(高)い場所へひなん(避難)してください。

液状化現象についてわかりやすく説明

地震のゆれ(揺れ)によって、じめん(地面)がえきたい(液体)のようになってしまうげんしょう(現象)を液状化(えきじょうか)と言います。これは、主(おも)に砂(すな)がたくさんふく(含)まれるじばん(地盤)で、ちかすい(地下水)がたか(高)い(地下に水がたくさんある)場所で起こりやすいげんしょうです。

砂のつぶ(粒)とつぶの間には水が入っていますが、強いゆれによって砂のつぶの結びつきが一時的(いちじてき)にこわ(壊)れてしまいます。すると、水と砂がわ(分)かれて、砂が水に浮(う)いたようなじょうたい(状態)になり、じめんが泥水(どろみず)のようなドロドロとした状態に変化するのです。このげんしょうが起こると、道路がひびわ(割)れたり、じめんの下に埋(う)まっていたマンホールが浮き上がったりします。また、おも(重)い建物はしず(沈)み込(こ)んだり、かたむ(傾)いたりするひがい(被害)が生じることがあります。

地震の仕組みを模型で「実験」してみよう

地震の仕組みや、じめんが受(う)けるえいきょう(影響)は、身近なざいりょう(材料)を使(つか)った実験でも体験することができます。たとえば、ちそう(地層)のかた(硬)さがゆれにどうえいきょうするかは、スポンジ(やわらかい地層)とスチロール板(かたい地層)の両はし(端)からちから(力)を加える実験でかんさつ(観察)できます。硬い板のほうが、ちからを加えたときにきゅう(急)にこわれる(壊れる)ようすが観察でき、プレートの急なズレをイメージしやすいでしょう。

他にも、ペットボトルに砂と水を入れ、ゆ(揺)らす実験で、液状化現象を再現(さいげん)することも可能です。振(ふ)ることで砂のつぶのならび(並び)が変わり、水の量も変化するため、液状化による土地のへんか(変化)をめ(目)で見(み)てわかるように理解することができます。これらの実験を通して、地震のげんり(原理)をより深(ふか)く、たの(楽)しく学べるはずです。

自分で模型(もけい)を作って実験してみると、「地震がなぜ起こるのか」というぎもん(疑問)が、もっと身近なものに変わるはずですよ。ぜひ、ご家族や学校の先生と一緒(いっしょ)に試(ため)してみてください。

防災士が教える地震の「7つの備え」

地震がいつ起こるかはせいかく(正確)によち(予知)することがまだむずか(難)しいからこそ、ふだん(普段)の備えがとても重要です。ぼうさいし(防災士)の視点(してん)から、皆さんのあんぜん(安全)を守るためにか(欠)かせない地震への7つの備えをご紹介します。

地震への「7つの備え」のたいせつ(大切)なところ

- じじょ(自助)・きょうじょ(共助):自分でできること、家族や近所(きんじょ)とたす(助)け合うことを考える。

- ちいき(地域)のきけん(危険)を知る:ハザードマップで自宅や学校のまわり(周辺)の危険な場所をかくにん(確認)し、避難ルートをわかるようにする。

- 地震につよい(強い)家:たいしん(耐震)きじゅん(基準)をみた(満た)したじょうぶ(丈夫)な家に住む。

- かぐ(家具)のこてい(固定):大きな家具やでんかせいひん(電化製品)がたお(倒)れないように固定する。

- ひごろ(日頃)からのそなえ(備え):外出先や学校にいるときなど、場所や状況(じょうきょう)に合わせた備えをしておく。

- かぞく(家族)でぼうさい(防災)かいぎ(会議):さいがい(災害)時に家族がバラバラになったときのしゅうごう(集合)場所やれんらく(連絡)ほうほう(方法)を決めておく。

- ちいき(地域)とのつながり:きんじょ(近所)の人との助け合いが大切なので、普段からあいさつなどをして、防災くんれん(訓練)に参加する。

とくに、家の中のあんぜん(安全)をたも(保)つため、せ(背)のたかい(高い)タンスや食器棚にL字かなぐ(金具)やたいしん(耐震)マットを使(つか)って固定することは、ゆれによるけが(怪我)を防(ふせ)ぐためにとても大切です。

命を守るための避難行動

地震の強いゆれ(揺れ)を感じたしゅんかん(瞬間)に、皆さんがとる(取る)べき行動は「まずひく(低)く、つぎ(次)に頭を守り、動かない」という3つのどうさ(動作)です(ドロップ・カバー・ホールド)。

たとえば、家の中にいるときは、すぐに机やテーブルの下にもぐ(潜)り込(こ)んでください。もし近くに机がなくても、クッションやランドセルなどで頭を守ることが重要です。また、窓(まど)ガラスや食器棚など、われ(割)れたり倒れたりする可能性のあるものからはすぐに離(はな)れましょう。ゆれがおさまった後も、あわてて外に飛(と)び出さず、まわり(周囲)の安全をかくにん(確認)してから行動することが大切です。

前述(ぜんじゅつ)の通(とお)り、津波のきけん(危険)があるうみ(海)やかわ(川)のそばにいる場合は、ゆれが弱くても、津波警報が出るまえ(前)にすぐにたかい場所へひなん(避難)することがいのち(命)を守る一番(いちばん)大事な行動となります。

地震の仕組みを小学生向けにわかりやすく学んで安全に備えよう

この記事では、地震の仕組み、とくにプレートの動きや断層の役割、そして津波のメカニズムについて、小学生の皆さんにわかりやすくお伝えしてきました。この知識をいか(活)し、ふだん(普段)からさいがい(災害)へのいしき(意識)を高(たか)めていきましょう。

- 地震は地球の表面を覆う巨大な「プレート」が動くことで起こる

- 日本は4つのプレートがぶつかり合う場所にあり地震がとても多い

- プレートが沈み込むことで岩盤にひずみがたまり、限界に達すると急にズレて地震となる

- 地震の種類にはプレート境界で起こる「かいこうがた(海溝型)地震」と陸地の「かつだんそうがた(活断層型)地震」がある

- 地震のエネルギーの大きさを示す単位が「マグニチュード」である

- ある場所での揺れの強さを示すめやすが「震度」で、場所によってちがう(違う)

- 海溝型地震によって海底が隆起することで「津波」が発生する

- 砂質の地盤で起こる「液状化現象」は建物を傾かせることがある

- 強い揺れを感じたら「まず低く、頭を守り、動かない」が基本の行動である

- ふだんから家具の固定や非常持ち出し品(ひじょうもちだしひん)の準備が大切である

- 家族間で災害時の集合場所や連絡方法を話し合って決めておく

- ハザードマップを確認し、地域の危険な場所を知ることが重要である

- 緊急地震速報が鳴ったらすぐに安全な行動をとる

- 津波の危険がある場合はすぐに高い場所へ避難することが一番大切である

- 地震の仕組み 小学生向けにわかりやすく理解し、常に防災意識を持つことが大切である

コメント