防災ラジオはいらない?必要か?災害時の重要性を解説

防災ラジオはいらない?必要か?災害時の重要性を解説

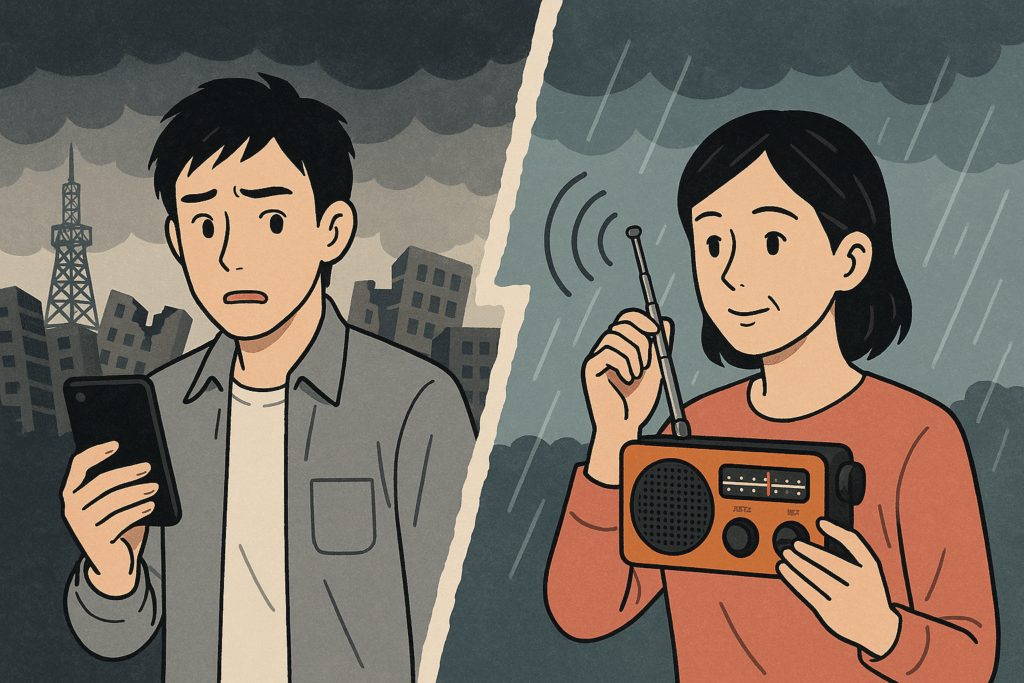

「防災ラジオはいらない、意味ないって本当?」そんな声を耳にすることがありますが、実際のところどうなのでしょうか。スマートフォンが普及した今、多くの方が防災にラジオは必要ですか?と純粋な疑問を抱くのは自然なことです。しかし、その判断は、ラジオがなぜ災害時に強いのかという本質を知ってからでも遅くはありません。この記事では、その疑問に明確にお答えするため、災害時における防災ラジオのメリットやデメリットを徹底的に解説します。さらに、おすすめの防災ラジオの選び方から、意外と知られていない防災ラジオの普段使いのアイデア、そして自治体における取り組みまで、あなたが「防災ラジオはいらないか、必要か」を最終的に判断するために必要な情報を網羅的にお届けします。

ひかりBOSAIイメージ

- 防災ラジオが災害時に本当に必要な理由

- スマホにはない防災ラジオ独自のメリット

- あなたに合った防災ラジオの選び方のポイント

- 災害時以外での普段の活用方法

防災ラジオはいらないか必要か?その根拠を解説

防災ラジオは意味ないって本当?

結論から言うと、防災ラジオが「意味ない」というのは大きな誤解です。むしろ、大規模な災害が発生した際には、他のどの情報収集ツールよりも頼りになる命綱となり得ます。

「スマートフォンがあれば十分」と考える方は多いですが、災害時にはそのスマホが機能しなくなる可能性が十分に考えられます。例えば、以下のような状況です。

災害時に想定されるスマホの問題点

ひかりBOSAIイメージ

- 長期の停電によるバッテリー切れ

- 通信基地局の損傷による電波の途絶

- アクセス集中によるインターネット回線のパンク

- 不確かな情報やデマの拡散による情報の混乱

特に、大規模な停電が発生した場合、モバイルバッテリーだけでは数日が限界でしょう。通信インフラがダメージを受ければ、インターネット自体に接続できなくなります。実際、過去の大規模災害では、多くの地域で長期間にわたり通信障害が発生しました。このような状況下で、唯一安定して情報を届けてくれるのがラジオ放送なのです。スマホが使えなくなる状況を想定して初めて、防災ラジオの真価が理解できます。

防災にラジオは必要ですか?

はい、現代においても防災対策としてラジオは絶対に必要だと言えます。その最大の理由は、「信頼性の高い公的な情報」を「安定して受信できる」点にあります。

こんな声もよくあります

「でも、普段ラジオを聴く習慣がないし、どんな情報が流れてくるのかイメージが湧かないな…。」

ごもっともな意見です。しかし、災害時のラジオは、普段のエンターテイメント番組とは全く異なります。災害発生時には、テレビやラジオ局は通常放送を中断し、災害情報を専門に伝える「緊急放送」に切り替わります。そこでは、以下のような命を守るために不可欠な情報が、行政機関と連携してリアルタイムで放送されるのです。

災害時にラジオから得られる重要な情報

- 地震の震度や津波に関する最新情報

- 自治体からの正式な避難指示や勧告

- 開設されている避難所の場所や受け入れ状況

- 給水所や救援物資の配布に関する情報

- 道路の通行止めや公共交通機関の運行状況

SNSでも情報は得られますが、その中には個人の憶測や誤情報、悪質なデマが紛れ込んでいる危険性が常にあります。パニック状態の中で不正確な情報に惑わされるリスクを考えると、放送局という公的なフィルターを通して発信されるラジオの情報は、何よりも信頼できるライフラインとなるのです。

ラジオはなぜ災害時に強いのか?

ひかりBOSAIイメージ

ラジオが災害に強い理由は、その通信の仕組みが非常にシンプルで強靭だからです。スマートフォンがインターネットに接続するためには、「端末 → 基地局 → 交換局 → サーバー」といった複雑な経路をたどる必要があります。この経路のどこか一つでも機能しなくなれば、情報は届きません。

一方、ラジオは放送局から発信された電波を、ラジオ受信機が直接キャッチするだけ。非常に単純な一方向の通信です。この仕組みの違いが、災害時の強さに直結します。

| 項目 | スマートフォン(インターネット) | ラジオ |

|---|---|---|

| 通信経路 | 端末 ⇔ 基地局 ⇔ 交換局 ⇔ サーバー(双方向・複雑) | 放送局 ⇒ 受信機(一方向・シンプル) |

| 障害に弱い箇所 | 基地局、交換局、サーバー、電力網など多数 | 放送局のみ(ただし非常用電源あり) |

| 回線混雑 | アクセス集中で発生しやすい | 原理的に発生しない |

さらに、ラジオの放送局は、法律によって非常用電源の設置が義務付けられています。このため、市街地が広範囲で停電しても、放送を継続することが可能です。また、ラジオの電波は建物を回り込んで進む性質があるため、ビルが密集する都市部や山間部でも比較的受信しやすいという特長も持っています。

このように、ラジオは通信インフラとして非常に「枯れた技術」であり、そのシンプルさこそが、非常時における最大の強みなのです。

災害時のデメリット・メリットを比較

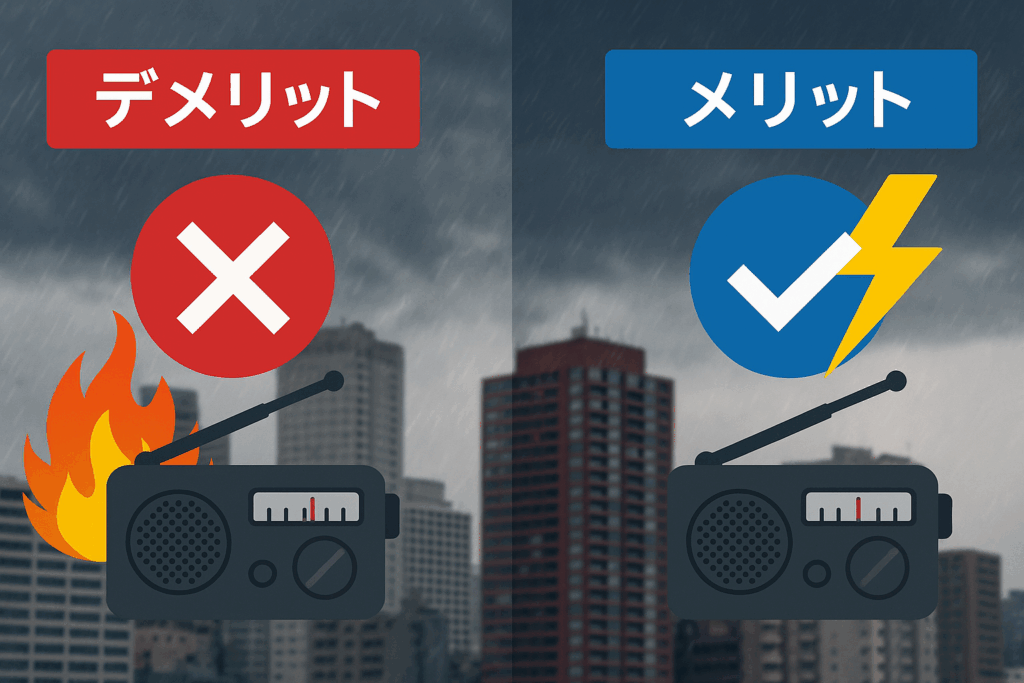

防災ラジオを備えることには、多くのメリットがある一方で、いくつかのデメリットも存在します。両方を理解した上で、その必要性を判断することが重要です。

ひかりBOSAIイメージ

ここでは、災害時における防災ラジオのメリットとデメリットを比較してみましょう。

| メリット ⭕️ | デメリット ❌ |

|---|---|

| 停電や通信障害が発生しても情報収集が可能 | 情報は音声のみで、映像は得られない |

| 消費電力が少なく、乾電池や手回しで長時間使える | 情報が一方通行で、自分から検索はできない |

| 公的機関からの信頼性が高い情報が得られる | モデルによっては重く、持ち運びにくい場合がある |

| ライト、サイレン、スマホ充電など多機能な製品が多い | 普段使わないと、いざという時に操作に戸惑う |

デメリットとして挙げられる「情報が一方通行」「映像がない」といった点は、確かにスマホに劣る部分です。しかし、災害の初期段階で最も重要なのは、混乱せず、信頼できる情報に基づいて安全を確保することです。その点において、ラジオのメリットはデメリットを大きく上回ると言えるでしょう。

特に注意したいデメリットは「普段使わないと操作に戸惑う」点です。いざという時に慌てないためにも、後述する「普段使い」を意識し、定期的に操作方法を確認しておくことを強く推奨します。

防災ラジオは普段使いできる?

「防災グッズは、しまい込んだまま…」という方は少なくありません。しかし、防災ラジオは積極的に普段使いすることをおすすめします。日常的に触れることで、災害時にもスムーズに使いこなせるようになります。

現在の防災ラジオは、単なるラジオ機能だけでなく、様々な便利な機能が搭載されており、日常生活やレジャーシーンでも十分に活躍します。

防災ラジオの普段使いアイデア

- キッチンタイマー代わりに:料理をしながらニュースや音楽を楽しむ。

- アウトドア・キャンプで:夜はライトとして、日中はBGM用スピーカーとして活用。ソーラー充電機能も役立ちます。

- お風呂ラジオとして:防水機能付きのモデルなら、リラックスタイムのお供になります。

- 語学学習に:ラジオの語学講座を聴く習慣をつける。

- 枕元のライト兼充電器として:USB充電ポートがあれば、スマホの充電器としても日常的に使えます。

このように、防災ラジオを「非常用」と限定せず、「多機能なポータブルガジェット」として捉えることで、その価値は大きく変わります。しまい込まずに手の届く場所に置いておけば、いざという時の安心感につながるだけでなく、日々の生活を少し豊かにしてくれるアイテムになるでしょう。

防災ラジオはいらないと決めず選び方から必要か考えよう

おすすめの防災ラジオの選び方

ひかりBOSAIイメージ

防災ラジオの必要性を理解したら、次は「どんな製品を選べば良いか」が重要になります。数多くの製品の中から、自分や家族にとって最適な一台を見つけるための5つのポイントを解説します。

防災ラジオ選びの5つの重要ポイント

- 電源方式の多様性

- 受信周波数(ワイドFM対応)

- 災害時に役立つ付加機能

- 耐久性(防水・防塵性能)

- 操作のしやすさ

1. 電源方式の多様性

災害時には電力が絶たれることを想定し、複数の電源供給方法に対応しているモデルを選びましょう。最低でも以下のうち3つ以上に対応していると安心です。

- 手回し充電:最も原始的で確実な電源確保手段。体力は使いますが、電源がなくても発電できます。

- ソーラー充電:太陽光があれば充電可能。時間はかかりますが、日中置いておくだけで充電できます。

- 乾電池対応:予備の乾電池さえあればすぐに使えます。長期保管に強い乾電池を備蓄しておきましょう。

- USB充電(内蔵バッテリー):事前に充電しておけばすぐに使えます。普段使いにも便利です。

2. 受信周波数(ワイドFM対応)

これは必須の機能と考えてください。ワイドFM(FM補完放送)とは、AMラジオの放送をFMの周波数帯で流す仕組みです。AM放送は災害時にビルやマンション内、山間部で電波が届きにくいという弱点がありますが、FMの電波を使うことで、雑音が少なくクリアな音声で受信しやすくなります。「ワイドFM対応」や「FM補完放送対応」と記載のあるモデルを選びましょう。

3. 災害時に役立つ付加機能

情報収集以外の機能も重要です。以下の機能があると、さらに安心感が高まります。

- LEDライト:停電時の必需品。懐中電灯の代わりになります。

- SOSサイレン(ブザー):瓦礫の下に閉じ込められた際など、自分の居場所を知らせるために役立ちます。

- スマホ充電機能(USBポート):最低限の連絡手段を確保するために非常に重要です。

4. 耐久性(防水・防塵性能)

災害は天候に関わらず発生します。雨の中での避難も想定し、防水性能はチェックしておきましょう。防水性能は「IPX〜」という等級で示され、IPX3以上(防雨形)が一つの目安です。また、落下時の衝撃や埃に強い設計かどうかも確認できると良いでしょう。

5. 操作のしやすさ

緊急時には、誰でも直感的に操作できることが大切です。ボタンやダイヤルが大きく、表示が見やすいモデルがおすすめです。チューニング方法には、ダイヤルを回す「アナログ式」と、ボタンで自動選局する「デジタル式」があります。どちらも一長一短ですが、高齢者の方などが使う場合は、普段から慣れている方式を選ぶのが良いかもしれません。

防災ラジオは普段使いにも便利

ひかりBOSAIイメージ

前述の通り、防災ラジオは災害時専用のアイテムではありません。むしろ、その多機能性を活かして日常的に使うことで、真価を発揮します。

筆者の視点

最近の防災ラジオは、デザイン性も向上しています。レトロでお洒落なデザインのものや、コンパクトでスタイリッシュなモデルも増えてきました。これなら、リビングや書斎に置いてもインテリアの邪魔になりませんね!

例えば、スマホのスピーカーでは物足りない時に、防災ラジオを外部スピーカーとして使えば、より豊かな音で音楽を楽しめます。また、USBポート付きのモデルは、デスクサイドの充電ステーションとしても活躍するでしょう。

「防災用だから」としまい込まず、「便利な多機能ラジオ」として生活の一部に取り入れること。これが、防災ラジオを最大限に活用する秘訣であり、いざという時のための最高のリハーサルになるのです。

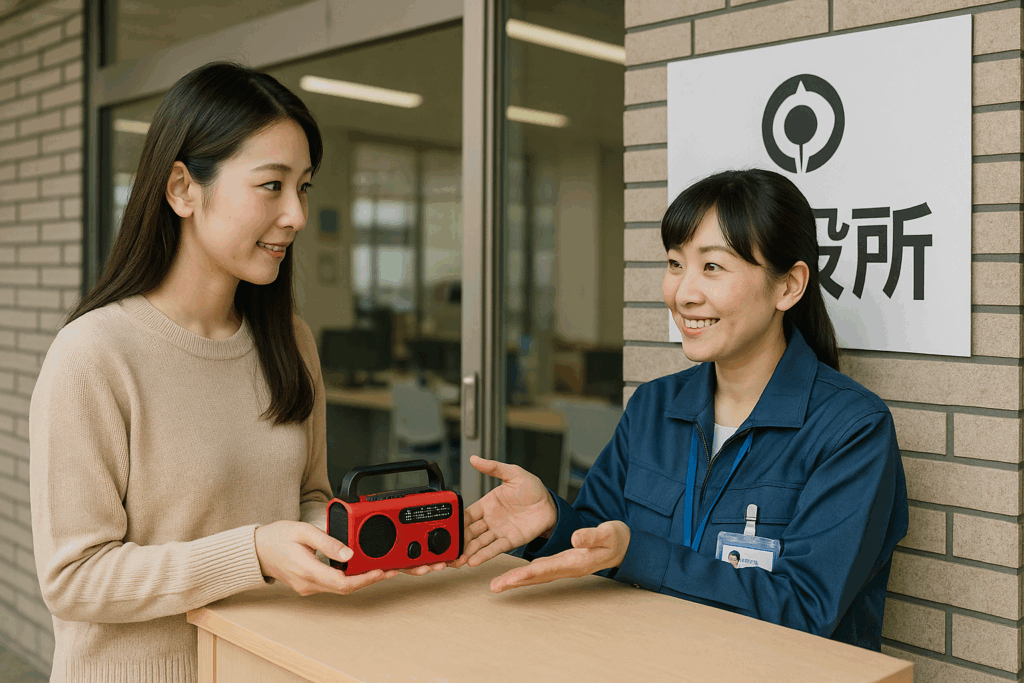

防災ラジオは自治体でもらえる?

ひかりBOSAIイメージ

防災ラジオは、個人で購入する以外に、お住まいの自治体から配布・貸与・斡旋されるケースがあります。

多くの自治体では、特に災害時に支援が必要となる高齢者世帯、障がいのある方、一人暮らしの高齢者などを対象に、無償または安価で防災ラジオを提供しています。これらのラジオは、ただのAM/FMラジオではなく、自治体が発信する緊急情報(Jアラートなど)を受信すると、電源がオフの状態でも自動的に起動し、最大音量で情報を伝える機能を備えていることが一般的です。これを「緊急告知FMラジオ」と呼びます。

自治体の防災ラジオについて確認するには

ご自身の自治体での取り組みについては、「(自治体名) 防災ラジオ」などのキーワードで検索するか、市役所や区役所の防災担当課に直接問い合わせてみるのが確実です。対象者の条件や申請方法、費用などを確認してみましょう。

ただし、注意点もあります。自治体から提供されるラジオは、緊急情報の受信に特化しているため、ライトやスマホ充電といった多機能性は備えていない場合があります。そのため、自治体のラジオと、個人で備える多機能な防災ラジオを、それぞれの役割を理解した上で併用するのが最も理想的な備えと言えるでしょう。

結論として防災ラジオはいらないか必要か

- スマホは停電や通信障害に弱く万能ではない

- ラジオは災害時でも安定して情報を受信できる最後の砦となる

- 放送局から流れる公的な情報は信頼性が非常に高い

- SNSなどで拡散されるデマ情報に惑わされるリスクを減らせる

- 消費電力が少なく乾電池や手回し充電で長時間使用できる

- 手回しやソーラー充電機能があれば電源のない場所でも安心

- LEDライト機能は停電時の懐中電灯代わりになる

- SOSサイレン機能は万が一の際に救助を求める手段となる

- スマホへの給電機能があれば最低限の連絡手段を確保できる

- 選ぶ際はワイドFM対応が必須の条件

- 防水性能や操作のしやすさも重要な選択基準

- デメリットは音声のみで情報が一方通行な点

- アウトドアやキッチンなど普段使いで操作に慣れておくことが大切

- 自治体が配布する緊急告知ラジオとの併用も有効

- 結論として防災ラジオは各家庭に一台は備えておくべき必需品である

防災士の経験から生まれた、信頼できる備え。

経験が語るHIHの「本当に必要な防災セット」。

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。

- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算

- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK

- ✔ 無料で初回アドバイス

- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付

コメント