津波について知ろう!なぜ起こるのか小学生向けに解説

津波について知ろう!なぜ起こるのか小学生向けに解説

「津波ってどんな波?」と気になっている皆さん、こんにちは。ニュースで聞く「津波」は、とてもこわいイメージがありますよね。「津波はなぜ起こるのか、簡単に知りたい」「津波が起こる仕組みを小学生向けに教えてほしい」と思っているかもしれません。

この記事では、津波について、なぜ起こるのかを小学生向けにわかりやすく解説します。津波と地震の関係はもちろん、津波が起こる3つの原因や、津波の波はどんなふうに進むのか、津波について詳しく説明していきます。地球の力を学ぶことが未来の防災につながる第一歩です。一緒に津波のひみつを知って、もしもの時にそなえましょう。

- 津波とふつうの波のちがいがわかる

- 津波がなぜ起こるのか、その仕組みがわかる

- 津波の速さやこわさがわかる

- 津波から身を守るための防災のヒントがわかる

津波について知ろう!なぜ起こるのか小学生向け解説

- 津波ってどんな波?ふつうの波とのちがい

- 津波はなぜ起こる?簡単にいうと?

- もっと知りたい!津波が起こる仕組み

- 津波と地震の関係は?

- 地震だけじゃない!津波が起こる3つの原因

津波ってどんな波?ふつうの波とのちがい

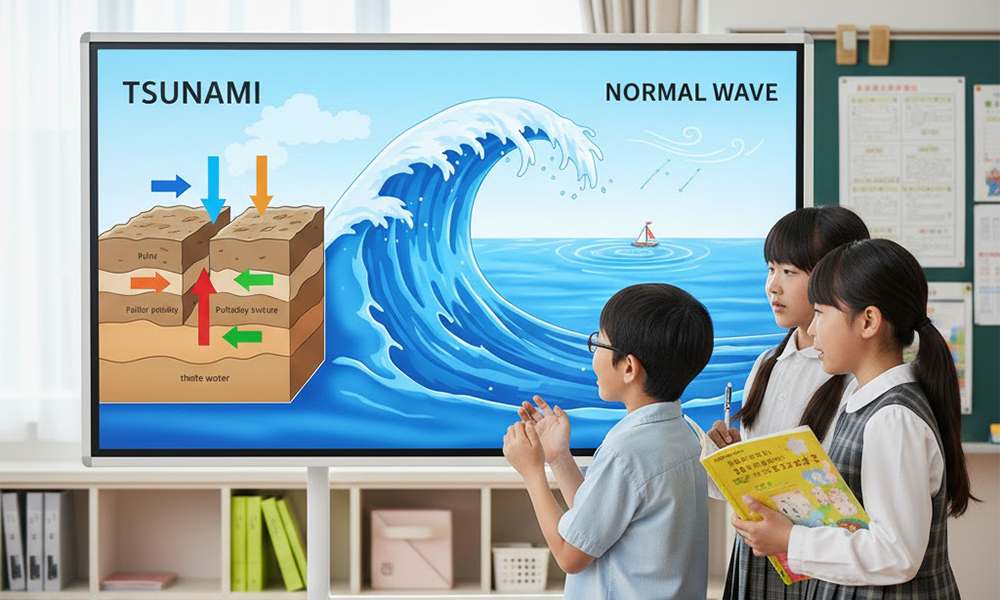

海にはいつも波がありますが、津波は私たちがいつも見ている「ふつうの波」とはまったくちがうものです。

ふつうの波は、気象用語で「波浪(はろう)」と呼ばれます。これは、風が海の表面(すいめん)に当たることで起こります。海の表面の海水だけが動いている状態で、強い風が吹けば波は高くなりますが、波の力(エネルギー)は海の表面に集中しています。

一方、津波は、地震などが原因で、海底から海面までの海水全体(かいすいぜんたい)が大きく動く現象です。海の底から表面まで、すべての水がカタマリとなって押し寄せてくるため、ふつうの波とは比べものにならないほど大きな力(エネルギー)を持っています。

お風呂やプールでたとえると・・・

- ふつうの波:お風呂の水面に「ふーっ」と息をふきかけた時の、表面のさざ波。

- 津波:お風呂の中で体や桶(おけ)を使って、お湯全体を「ざぶーん」とかき回した時の大きなうねり。

プールでたくさんの人がいっせいに同じ方向に動いてつくる「流れるプール」も、水全体が動く津波のイメージに近いですね。

この2つのちがいを、表でかんたんに見てみましょう。

| 津波(つなみ) | ふつうの波(波浪) | |

|---|---|---|

| 原因 | 海底の地震、火山の噴火(ふんか)など | 風 |

| 水の動き | 海底から海面までの海水ぜんぶ | 海の表面の海水だけ |

| 波長 (波の山から山まで) | とても長い(数km~数百km) | 短い(数m~数百m) |

| 力(エネルギー) | ものすごく大きい | 津波と比べると小さい |

津波はなぜ起こる?簡単にいうと?

津波が起こるいちばん多い原因は、「海底(かいてい)で起こる大きな地震」です。

地球の表面は、パズルのピースのような「プレート」という固い岩盤(がんばん)でできています。このプレートがぶつかり合っている海の底で大きな地震が起こると、海底の地面が急に盛り上がったり、沈み込んだりします。

すると、その上にある海水全体(かいすいぜんたい)が、海底の動きといっしょに持ち上げられたり、引き込まれたりします。それによって海面が大きく変化し、その変動(へんどう)が大きな波となって、四方八方に広がっていくのです。

これが津波の正体です。

津波のポイント 海底の地面が動くことで、「海水ぜんぶが動かされる」から、ものすごくパワフルな波が生まれるんだ!

もっと知りたい!津波が起こる仕組み

「海底が動く」とは、どういうことでしょうか。もう少し詳しく、津波が起こる仕組みを見ていきましょう。

プレートの動きと「ひずみ」

地球の表面をおおっている「プレート」は、とてもゆっくりですが、つねに動いています。日本列島のまわりには、海のプレートと陸のプレートが集まっています。

たとえば、海のプレートが陸のプレートの下にもぐり込もうとすると、2つのプレートがぶつかる場所で大きな圧力がかかります。陸のプレートは、海のプレートに引きずりこまれるようにして、少しずつ曲げられていきます。この時、元に戻ろうとする力(=ひずみ)が、どんどんたまっていきます。

断層運動(だんそううんどう)と津波発生

やがて、たまった「ひずみ」が限界(げんかい)に達すると、陸のプレートは元の形に戻ろうとして、急に「バネ」のように跳ね上がります。

この急な動きが「地震」です。この時、プレートがずれた場所を「断層(だんそう)」と呼びます。

この断層運動が海の底で起こると、海底の地面が大きく盛り上がったり、逆に沈み込んだりします。この海底の動きが、そのまま海水全体に伝わって海面を盛り上がらせ、大きな「水のカタマリ」をつくります。これが津波の第1波となり、まわりに広がっていくのです。

日本列島は、海のプレート2枚と陸のプレート2枚、合計4枚ものプレートが集まる、世界でもめずらしい場所にあるんだ。だから、地震や津波が起こりやすい環境(かんきょう)にあると言われているよ。

津波と地震の関係は?

これまで説明したように、津波の約95%は地震が原因で発生すると考えられています。とくに、プレートがもぐり込む「海溝(かいこう)」という深い海のミゾの近くで起こる「海溝型地震」は、巨大な津波を引き起こしやすいことが知られています。

2011年に起きた「東日本大震災」も、この海溝型地震によって、国内の観測史上(かんそくしじょう)最大となる巨大な津波が発生しました。

【注意】揺れが小さくても津波は来る! ふつうは「大きな地震=大きな津波」をイメージしますが、「揺れは小さいのに、ものすごく大きな津波」が来ることもあります。

これを「津波地震(つなみじしん)」と呼びます。これは、海底の断層が「ゆっくり」と時間をかけてずれるために、人が感じる揺れは小さくなるものの、海水全体を動かすエネルギーは大きく、巨大な津波が発生するものです。

1896年(明治29年)の「明治三陸津波」では、揺れは震度2~3程度だったにもかかわらず、最大で38mをこえる大津波がおそい、約2万2千人もの方が亡くなりました。

「揺れがたいしたことないから大丈夫」と自分で判断するのは、絶対にダメ! 地震を感じたら、かならず津波の情報を確認(かくにん)しましょう。

地震だけじゃない!津波が起こる3つの原因

津波の原因は地震だけではありません。大きく分けて、次の3つが知られています。

1. 地震(じしん)

これまで説明してきたとおり、津波のいちばん多い原因です。とくに海底の浅いところで起こる、マグニチュードの大きな地震は、大きな津波を発生させやすくなります。

2. 火山活動(かざんかつどう)

海底火山が噴火(ふんか)したり、火山の大きなカタマリがくずれて海になだれ込んだり(山体崩壊:さんたいほうかい)することでも、津波は発生します。

3. 海底や海岸での地滑り・土砂崩れ

地震の揺れなどがきっかけで、海底の斜面(しゃめん)や、海岸の大きな崖(がけ)がくずれ、大量の土や砂、岩が海に流れ込むことでも津波は発生します。

【豆知識】史上もっとも高い津波の原因は? 1958年、アメリカのアラスカ州にある「リツヤ湾」という場所で、観測史上もっとも高い、524mというとほうもない高さの津波が記録されました。 これは地震そのものより、地震の揺れによって湾の奥の山が大規模な地滑り(どしゃくずれ)を起こし、大量の土砂や氷河(ひょうが)が海になだれ込んだことが主な原因とされています。

津波についてなぜ起こるのか 小学生向けにもっと解説

- 津波の波はどんなふうに進むの?

- 津波について詳しく(速さや高さ)

- 津波のこわさを小学生向けに解説

- 地球の力を学ぶことが未来の防災につながる

- 津波についてなぜ起こるのか 小学生向けまとめ

津波の波はどんなふうに進むの?

地震などで発生した津波は、海が深い「沖合(おきあい)」と、陸に近い「沿岸(えんがん)」とで、進み方や姿が大きく変わります。

沖合(おきあい):海が深いところ

海が深いほど、津波は速く伝わります。水深5,000mの沖合では、なんと時速約800kmにも達します。これはジェット機と同じくらいのスピードです。

しかし、沖合では波長(なみのやまからやままでの長さ)が数百kmと非常に長いため、波の高さは数十cm~1mほどしかありません。そのため、沖合を走っている船などは、津波が来たことに気づかないことがほとんどです。

沿岸(えんがん):海が浅いところ

津波が陸地に近づき、水深が浅くなると、スピードは急におそくなります。それでも時速約36km~40kmほど。これは、市街地を走る自動車や、オリンピックの短距離選手が走るのと同じくらいの速さです。

スピードが落ちると、後ろからすごい速さでやってきた波が前の波に追いつき、波が合体するように重なっていきます。その結果、波の高さが急激(きゅうげき)に高くなります。これが、津波が陸地をおそう時に牙(きば)をむく理由です。

津波のスピードの変化

- 沖合(深い):速い(ジェット機なみ) → 低い(気づかない)

- 沿岸(浅い):遅くなる(車なみ) → 高くなる(おそってくる)

津波について詳しく(速さや高さ)

津波の速さについては説明しましたが、私たちがいちばん気になる「高さ」には、2つの種類があります。

波高(はこう)

「波高」とは、津波の波そのものの高さ(谷から山までの高さ)のことです。気象庁が「予想される津波の高さ」として発表するのは、この波高を指します。

遡上高(そじょうこう)

「遡上高(そじょうこう)」とは、津波が陸地に押し寄せ、かけ上がった高さ(地面からどこまでぬれたか)のことです。

津波は、陸地にぶつかると、ものすごい勢いでかけ上がります。とくに、V字形になった湾(わん)の奥や、岬(みさき)の先端など、地形によってはエネルギーが集中し、波高の2倍から4倍もの高さに達することがあります。

東日本大震災の記録 2011年の東日本大震災では、福島県相馬市で9.3m以上の「波高」が観測されました。 しかし、岩手県大船渡市では、津波がかけ上がった高さである「遡上高」が、国内観測史上最大となる40.1m(ビル10階建て以上!)に達したことが調査でわかっています。 (参照:気象庁 東北地方太平洋沖地震の津波の高さ)

津波のこわさを小学生向けに解説

津波の本当のこわさは、「高さ」だけではありません。それは、「力(エネルギー)」と「速さ」、そして「くり返し来ること」です。

① ものすごい「力」

津波は海水全体の「水のカタマリ」が押し寄せてくるため、とてつもない破壊力(はかいりょく)を持っています。

気象庁の情報によると、津波の高さがわずか30cm~50cmでも、人は立っていられず流されてしまう危険があるとされています。車も流されます。

さらに、津波の高さと被害の関係については、以下のような目安が示されています。

| 津波の高さ | 木造の家 | 鉄筋コンクリートのビル |

|---|---|---|

| 1M | 床下浸水~半分こわれる | – |

| 2M | すべてこわれる | 1階がこわれる |

| 10M以上 | すべてこわれる | 3~4階までこわれる |

| 16M以上 | すべてこわれる | すべてこわれる |

(出典:気象庁「津波警報・注意報の解説」の情報を基に作成)

このように、木造の家は2mの津波でもすべてこわされてしまうほどの力を持っているのです。

② 人間より速い「速さ」

陸地に上がってきた時の津波の速さは、時速36kmほど。これはオリンピックの陸上選手よりも速いスピードです。「津波が見えてから逃げよう」と思っても、絶対に間に合いません。

③ 「何度も」おそってくる

津波は、1回きりではありません。第1波(だいいっぱ)、第2波、第3波・・・と、何度もくり返し押し寄せます。

そして、最初の波(第1波)がいちばん高いとはかぎりません。あとから来る第2波や第3波のほうが、もっと高くなることもよくあります。

【津波のこわさ まとめ】

- 高さ30cmでも人は流される!

- 見てから逃げても間に合わない速さ!

- 何度も来る!あとから来る波のほうが高いことも!

- 沖にもどる「引き波」の力もものすごく強い!

「最初の波が小さかったから」と家にもどったり、海岸の様子を見に行ったりするのは、絶対にやめましょう。

地球の力を学ぶことが未来の防災につながる

津波は、地震や火山など、地球が生きている証拠(しょうこ)ともいえる活動によって引き起こされる、強力な自然現象(しぜんげんしょう)です。

とくに日本は、4枚のプレートが集まる場所にあり、四方を海にかこまれているため、地震や津波から逃れることはできません。

だからこそ、津波の仕組みやこわさを正しく知ることが、いのちを守るための「防災(ぼうさい)」の第一歩になります。

「いつ来るかわからない」から、こわいよね。でも、「かならず来る」と思って、その時にどう行動するかを知っておけば、いのちが助かる可能性(かのうせい)はぐんと高まるんだ。

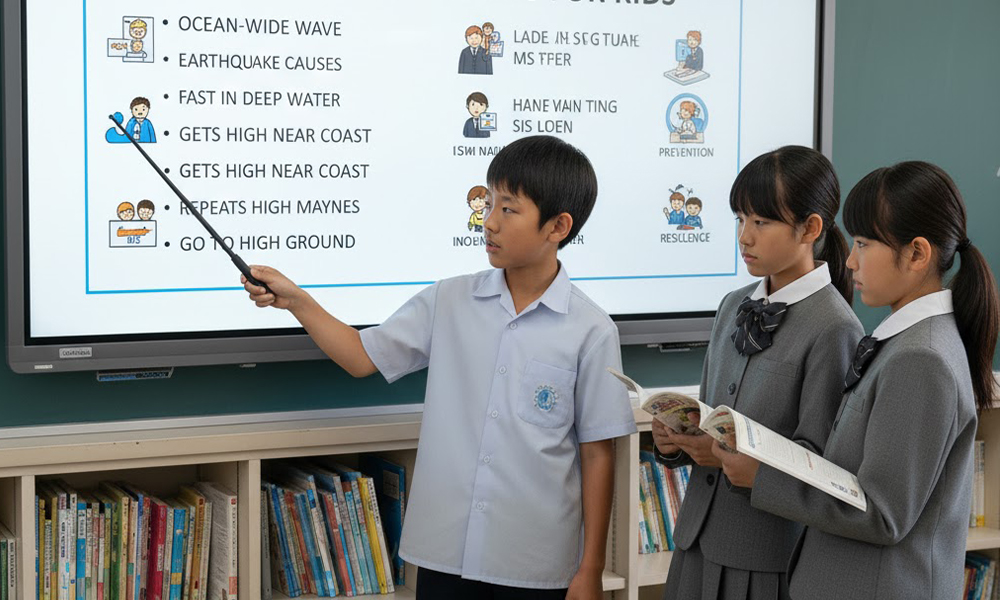

津波が来たらどうする?

もし、海や川の近くにいる時に大きな地震を感じたら、または津波警報(つなみけいほう)が出たら、どうすればよいでしょうか。

津波から身を守る3つの行動

- すぐに逃げる! 地震の揺れを感じたら、または警報を聞いたら、すぐに海岸や川から離(はな)れます。「津波が見えてから」では手遅れです。

- より高い場所へ! 「より遠くへ」逃げるよりも、「より高い場所へ」逃げることを最優先(さいゆうせん)します。近くの高台や、じょうぶなビルの3階以上(※)、津波避難(ひなん)タワーなどを目指します。

- 警報が解除(かいじょ)されるまで戻らない! 津波は何度もやってきます。津波警報や注意報がすべて解除されるまで、絶対に安全な場所から動いてはいけません。

(※)・・・予想される津波の高さよりもじゅうぶん高い場所を選びましょう。

ふだんから、自分の家や学校のまわりの「ハザードマップ」を見て、どこが高い場所なのか、どこが避難場所になっているのかを、家族で確認(かくにん)しておくことがとても大切です。

津波についてなぜ起こるのか 小学生向けまとめ

- 津波は海底から海水全体が動くパワフルな波

- ふつうの波は風で海の表面だけが動く波

- 津波の主な原因は海底で起こる地震

- 地震で海底が盛り上がったり沈んだりする

- その動きで海水全体が持ち上げられて波になる

- 地震のほか火山や地滑りでも津波は起こる

- 津波は海が深い沖合ではジェット機並みの速さ

- 陸に近づくと遅くなるけど急に高くなる

- 地形によっては波がさらに高くなる(遡上高)

- 津波は高さ30cmでも人を流す力がある

- 津波は見てから逃げても間に合わない速さ

- 津波は何度も繰り返しやってくる

- 揺れが小さくても大きな津波が来ることがある

- 地震が起きたらすぐにより高い場所へ逃げる

- 津波を正しく知ることが防災の第一歩になる

コメント