【防災士解説】マグニチュードに何段階ある?震度との違いを徹底解説

【防災士解説】マグニチュードに何段階ある?震度との違いを徹底解説

地震のニュースで必ず耳にする「震度」と「マグニチュード」。特に「マグニチュード 何段階」と検索されているあなたは、その違いについて漠然とした疑問をお持ちかもしれませんね。実は、マグニチュードは震度のように「10段階」などの決まった区切りがなく、数値は無数に存在します。

この記事では、マグニチュードと震度の違いについて、防災士の観点から分かりやすく解説します。マグニチュード 震度 比例関係の真実や、マグニチュード 震度 換算の考え方、そして「マグニチュードの最高記録はいくつですか?」といった疑問にお答えします。また、マグニチュード8 どのくらいのエネルギー規模なのか、マグニチュード7 震度はどの程度を想定すべきか、さらには現実にマグニチュード10クラスの地震が起こる可能性についても深掘りします。

過去、日本に甚大な被害をもたらしたマグニチュード 東日本大震災の記録を参照しながら、地震の規模であるマグニチュード 最大値の限界と、私たちが行うべき防災対策について理解を深めましょう。この記事を読めば、地震発生時に正しい行動を取るための知識が身につきます。

この記事を読むとわかる4つのポイント

- マグニチュードに段階がなく無数にある理由がわかる

- マグNニチュードと震度の違いを簡単な例で理解できる

- マグニチュード7やマグニチュード8といった地震の規模のイメージが具体的に掴める

- 過去の巨大地震の規模や教訓を防災にどう活かすべきか理解できる

結論:マグニチュードに「何段階」という区分はありません

このセクションでわかること

- マグニチュードと震度の違いを太鼓の音でイメージ

- マグニチュードと震度が比例しない理由

- マグニチュードを震度に換算して考える方法

- マグニチュード7で想定される最大の震度目安

- マグニチュードの最高記録はいくつですか?過去の巨大地震

マグニチュードと震度の違いを太鼓の音でイメージ

地震のニュースや速報で、「マグニチュード」と「震度」は必ずセットで報じられますが、この二つの言葉の意味は根本的に異なります。まず、マグニチュード(Magnitude)は、地震そのものが放出したエネルギーの大きさ(規模)を示す、世界共通の「ものさし」です。数値に上限はなく、7.9や9.0のように小数点以下の数値も含めて無数に存在します。

一方、震度(Seismic Intensity)は、地震が発生した際に、私たちがいる観測地点での「揺れの強さ」を表す指標です。これは日本独自の指標であり、気象庁が定める震度階級に基づき、「震度0」から「震度7」までの10段階(震度5と6がそれぞれ「弱」と「強」に分かれるため)で表されます。

この二つの違いを分かりやすくするために、コンサートホールの「太鼓の音」に例えてみましょう。

太鼓の音で例える「M」と「震度」

マグニチュード = 太鼓を叩いた力(音源のエネルギー)

演奏者がどれだけ強く太鼓を叩いたか、そのものを示す力です。この力は、ホールのどこで聞いていても変わりません。

震度 = あなたの耳に届いた音の大きさ(観測点の揺れ)

あなたがホールのどこに座っているかで、聞こえる音の大きさは変わります。太鼓のすぐそば(震源地の近く)にいれば、小さな力(Mが小さい)で叩いても大きく聞こえ(震度は大きい)、ホールの最も後ろ(震源地から遠い)にいれば、どんなに強く(Mが大きい)叩いても音は小さく(震度は小さい)なります。

このように、一つの地震(=一度叩いた太鼓)に対して、そのエネルギーの大きさであるマグニチュードは**一つ**しかありません。しかし、揺れの強さである震度は、震源からの距離や地盤の固さによって観測地点ごとに異なるため、**複数の値**が計測されます。地震速報で「最大震度」と報じられるのは、日本全国の観測点の中で最も大きな揺れを記録した地点の震度を示しているのです。

マグニチュードと震度の指標の比較

| 指標 | 意味するもの | 計測値の数 | 段階/区分 |

|---|---|---|---|

| マグニチュード | 地震のエネルギー(規模) | 1つの地震に1つ | 無数(段階なし) |

| 震度 | 観測地点の揺れの強さ | 観測地点ごとに異なる | 10段階(0~7) |

マグニチュードと震度が比例しない理由

「地震の規模(マグニチュード)が大きければ、必ず揺れ(震度)も大きくなる」と考えがちですが、実際には**マグニチュード 震度 比例**の関係にはありません。もちろん、マグニチュードが大きいほど、広範囲で強い揺れを引き起こす可能性は高まりますが、特定の観測地点における震度は、主に以下の三つの要因によって複雑に決まります。

- 地震の規模(マグニチュード):エネルギーそのものの大きさ。

- 震源からの距離:震源(地震が発生した場所)から近いほど揺れは強くなります。

- 震源の深さ:同じ距離でも、震源が浅い地震は地表に揺れが伝わりやすく、局所的に震度が大きくなる傾向があります。

特に重要なのが「震源の深さ」です。例えば、マグニチュードがさほど大きくなくても、震源が非常に浅い「直下型地震」の場合、震源の真上にあたる地域では極めて強い揺れ(大きな震度)が観測されます。逆に、マグニチュードが非常に大きくても、震源が数百kmと非常に深ければ、揺れが地表に到達するまでに減衰するため、震度は小さくなります。

実際に、過去に日本で発生した地震の事例を見ても、マグニチュードと最大震度が比例していないことが分かります。

| 地震名 | マグニチュード(M) | 最大震度 | 震源の深さ |

|---|---|---|---|

| 新潟県中越沖地震(2007年) | 6.8 | 6強 | 約17km |

| 北海道胆振東部地震(2018年) | 6.7 | 7 | 約37km |

| 熊本地震(2016年) | 7.3 | 7 | 約11km |

この表からも分かる通り、北海道胆振東部地震は、新潟県中越沖地震よりもマグニチュードの数値は小さいにもかかわらず、最大震度は「7」を記録しました。これは、震源の深さだけでなく、断層のずれ方、地震波の伝わり方、そして観測地点の地盤の固さ(柔らかい地盤は揺れやすい)など、様々な要因が複合的に影響した結果と言えます。

マグニチュードを震度に換算して考える方法

結論から言うと、前述の通り震度は多くの要因に左右されるため、マグニチュードの値だけを使って「M7なら震度〇〇」と単純にマグニチュード 震度 換算をすることはできません。しかし、防災を考える上で、マグニチュードの数値が持つ「エネルギー規模」を理解しておくことは非常に重要です。

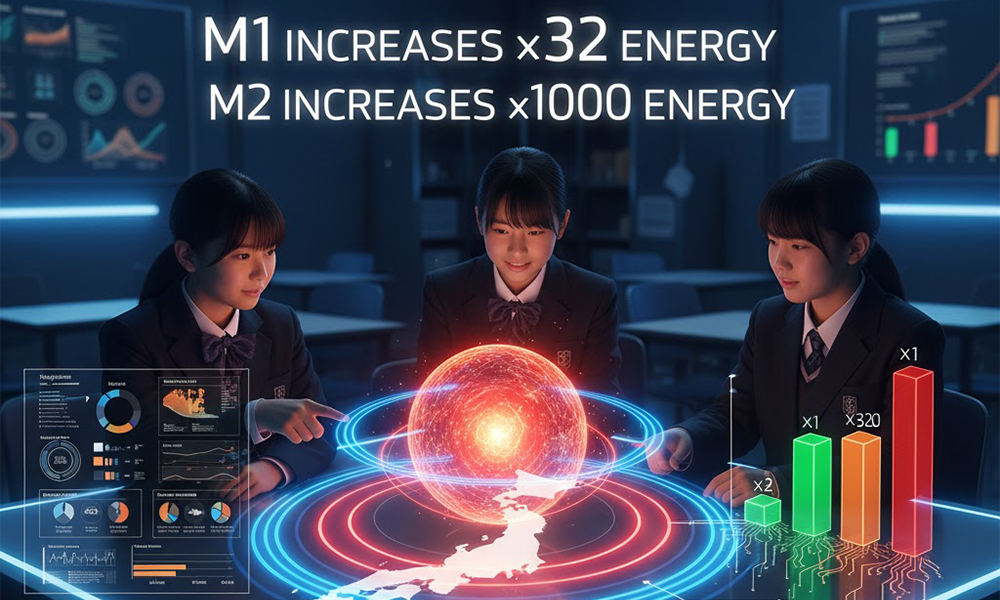

マグニチュードは「対数」という特殊な尺度で計算されています。これにより、非常に大きなエネルギーの違いを、比較的小さな数値の差で表現しています。具体的には、マグニチュードが1増えるごとに、地震のエネルギーは約32倍になるとされています。

この「32倍」という数値がどれほど大きいか、比較してみましょう。

マグニチュードとエネルギーの関係性

- マグニチュードが1増えるとエネルギーは → 約32倍(例:M6はM5の32倍)

- マグニチュードが2増えるとエネルギーは → 約32倍 × 約32倍 = 約1,000倍(例:M7はM5の1,000倍)

- マグニチュードが3増えるとエネルギーは → 約32倍 × 約32倍 × 約32倍 = 約32,000倍(例:M8はM5の32,000倍)

この巨大なエネルギー差こそが、マグニチュードが小さくても震源が浅ければ震度が大きくなり、逆にマグニチュードが大きくても震源が深ければ震度が小さくなるという現象を生む主な理由です。M7とM8では、数値上はわずかな差に見えますが、エネルギー規模は約32倍も異なるのです。

マグニチュード7で想定される最大の震度目安

マグニチュード7(M7)クラスの地震は、一般的に「大地震」に分類されます。この規模の地震が、私たちの住む場所の直下など、震源の非常に近い場所で発生した場合、想定される最大のマグニチュード7 震度は、気象庁震度階級の最大値である**震度7**に達する可能性があります。

震度7とは、「立っていることができず、はわないと動くことができない。揺れにほんろうされ、動くこともできず、飛ばされることもある」という、想像を絶する揺れです。耐震性の低い木造建築は倒壊し、耐震性の高い建物でも傾くものがあるとされます。また、固定していない家具のほとんどが倒れ、飛ぶこともあると想定されています。

例えば、今後30年以内に70%の確率で発生するとされる**首都直下地震**は、マグニチュード7程度と想定されています。東京都の江戸川区や江東区など、地盤が比較的柔らかいとされる地域では、震度7の揺れが想定されています。(参照:内閣府防災情報「首都直下地震の被害想定」)

震度7で想定される状況と対策

震度7の揺れが観測される場所では、その場にいる人が無事であることすら難しいと想定されます。「揺れてから動く」ことは不可能に近いため、揺れが来る前から対策を完了させておくことが生死を分けます。

マグニチュード7クラスの地震への対策は、震度7の揺れと被害を想定して行うことが極めて重要です。具体的には、タンスや本棚、冷蔵庫などの大型家具の転倒・落下・移動防止対策を徹底し、就寝場所の周りには物を置かないなど、すぐに身を守れる空間を確保しておく必要があります。

マグニチュードの最高記録はいくつですか?過去の巨大地震

「マグニチュードは何段階あるか」という疑問に関連して、「マグニチュードの上限はいくつなのか?」という疑問もよく聞かれます。震度が「7」で終わりであるのに対し、マグニチュードには数値上の上限は定められていません。理論上はM11やM12も存在し得ますが、実際には地球の物理的な限界があります。

地震は、地球を覆うプレート(岩盤)がずれ動くことで発生します。マグニチュードの大きさは、この「断層がずれた面積」と「ずれた量」に比例します。つまり、非常に大きなマグニチュードの地震を発生させるには、非常に広範囲の断層が、非常に大きくずれ動く必要があります。地球上の岩盤の強度や断層の大きさには限りがあるため、発生しうる地震の規模にも実質的な上限が存在すると考えられています。

この「マグニチュードの最高記録はいくつですか?」という問いに対して、これまでの観測史上、**マグニチュード 最大**の記録は、1960年にチリ海溝で発生したチリ地震のMw9.5とされています。一方、日本国内で観測された最大の記録は、記憶に新しい2011年の**マグニチュード 東日本大震災**(東北地方太平洋沖地震)のMw9.0です。

世界の観測史上と日本の記録

- 世界最大の記録:Mw9.5(1960年チリ地震)

- 日本最大の記録:Mw9.0(2011年東日本大震災)

ただし、ここでいうマグニチュードの「Mw」は、モーメントマグニチュードを指します。日本の地震速報でよく使われる「Mj(気象庁マグニチュード)」とは計算方法が異なり、特にM8を超えるような巨大地震の規模を正確に表すために、世界的に標準とされている指標です。(MjはM8を超えると数値が飽和し、正確なエネルギー規模を反映しにくい特性があります)

マグニチュードは何段階?規模とエネルギーの正しい関係

このセクションでわかること

- マグニチュード8はどのくらいのエネルギー規模か

- マグニチュード10クラスの巨大地震は起こるか

- 地震の規模でマグニチュード最大の上限は?

- マグニチュード 東日本大震災の記録と教訓

- 防災に活かす「マグニチュード 何段階」の正しい知識

マグニチュード8はどのくらいのエネルギー規模か

マグニチュード8(M8)クラスの地震は「巨大地震」に分類されます。前述の通り、M7の「大地震」と比べると、エネルギー規模は約32倍にも達します。M7でも甚大な被害をもたらしますが、M8クラスになると、その32倍のエネルギーが、より広範囲にわたって被害を及ぼすことになります。

例えば、今後30年以内に70%~80%の確率で発生すると想定されている**南海トラフ地震**は、**マグニチュード8**~9クラスの地震と予測されています。

このような巨大地震が発生した場合、その莫大なエネルギーは広域にわたり、静岡県から宮崎県にかけての一部で震度7が想定されています。さらに、関東から九州にかけての太平洋沿岸の広い範囲で、震度6強から6弱の強い揺れが想定されています。内閣府の被害想定によると、最悪の場合、死者・行方不明者数が約32.3万人に上り、住宅全壊戸数が約238.6万棟に及ぶ可能性があるとされています。(参照:内閣府防災情報のページ|南海トラフ地震)

南海トラフ地震の被害想定(M8~9クラス)

| 項目 | 想定される被害(最大クラス) |

|---|---|

| 死者・行方不明者数 | 約32.3万人 |

| 住宅全壊戸数 | 約238.6万棟 |

| 震度7想定区域 | 静岡県から宮崎県にかけての一部 |

このような国家的な被害想定は、私たちが「マグニチュード8 どのくらい」のエネルギー規模であるかを具体的にイメージするための重要な情報です。この規模の地震に対しては、個人の備えだけでなく、地域や社会全体での広域的な対策が不可欠となります。

マグニチュード10クラスの巨大地震は起こるか

もし仮に**マグニチュード10**(M10)クラスの地震が発生した場合、それはM9の東日本大震災のさらに約32倍、M8の巨大地震の約1,000倍というとてつもないエネルギーを持つことになります。しかし、結論から言えば、現在の地球の構造や岩盤の物理的な限界を考えると、M10クラスの巨大地震は**起こらない**と専門家の間では考えられています。

前述の通り、地震の規模は断層がずれた面積と量で決まります。M10の地震を起こすには、地球上の主要なプレート境界(例えば日本海溝からチリ海溝まで)のほぼ全てが、一度に、かつ大きくずれ動く必要があります。東日本大震災のM9.0ですら、長さ約500km、幅約200kmという広大な範囲の断層が動いた結果です。M10となると、その面積は桁違いに広くなり、現在の地球のプレートテクトニクスの理論上、そのような超広範囲の断層が一斉に動くことは物理的に不可能であると考えられているためです。

そのため、観測史上最大のM9.5が、事実上、地球が発生させうる地震の最大級の上限であると言えるのです。

地震の規模でマグニチュード最大の上限は?

これまで解説してきた通り、マグニチュードには数値的な上限はありませんが、地球上で発生しうる**マグニチュード 最大**の規模には、物理的な制約(動く断層の面積と量の限界)が存在します。

これまでの観測記録や、地球の岩盤の強度、プレートの境界が持つ断層の長さから総合的に考えると、実質的な上限はMw9.5~9.6程度ではないか、というのが現在の専門家の一般的な見解です。

これは、地球全体で地震のエネルギーを放出する際に、一度に動かせる断層の大きさが限られているためです。私たちは、地球の大きさと岩盤の強度という物理的な限界の中で、地震の規模を考える必要があります。

私たちが住む日本では、M9.0の東日本大震災を既に経験しています。この世界最大級の記録を教訓とし、少なくともM9クラスの地震は「起こりうる」という前提で防災対策を進めることが、何よりも重要であると言えるでしょう。

マグニチュード 東日本大震災の記録と教訓

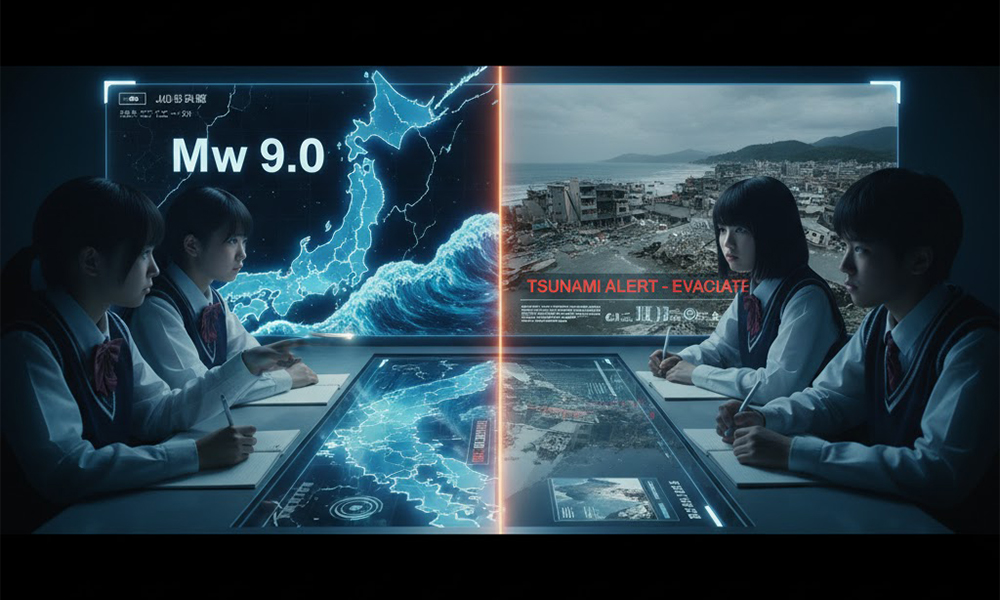

2011年3月11日に発生した東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)は、日本の観測史上最大の**マグニチュード 東日本大震災**の記録であるMw9.0を記録しました。この地震による最大震度は宮城県で観測された震度7でした。しかし、この地震で最も甚大な被害をもたらしたのは、揺れそのものよりも、その直後に発生した巨大な「津波」でした。

この巨大地震から得られた最大の教訓は、**マグニチュード**が非常に大きい場合、震源から遠く離れ、震度がさほど大きくない場所であっても、津波によって壊滅的な被害を受ける危険性があるということです。

津波のエネルギーは、地震のエネルギー規模(マグニチュード)に大きく左右されます。M9.0という莫大なエネルギーによって発生した津波は、エネルギーをほとんど失うことなく太平洋沿岸の広範囲に到達しました。実際、震源から遠く離れた地域や、揺れをさほど感じなかった地域にも、最大で40mに達する地点もあるほどの巨大な津波が襲来し、多くの命が失われました。

したがって、巨大地震が発生した際は、自分がいる場所の揺れの大きさ(震度)だけでなく、発表される地震の規模(マグニチュード)にも最大限の注意を払う必要があります。**沿岸部にいて、M8を超えるような巨大地震の速報を聞いた場合は、たとえ揺れが小さくても、直ちに高台へ避難すること**が命を守る鉄則となります。

防災に活かす「マグニチュード 何段階」の正しい知識

この記事を通じて、読者の方が当初抱いていた「マグニチュード 何段階」という疑問への答えが明確になったかと思います。結論は、「マグニチュードに段階はなく、数値は無数に存在する」という事実です。この正しい知識と、震度との本質的な違いを理解することは、防災意識を高め、実際の行動に移す上で非常に役立ちます。

マグニチュードは「地震のエネルギーの大きさ」、震度は「今いる場所の揺れの強さ」という違いを理解していれば、テレビやスマートフォンから流れる地震速報を聞いたときの判断が変わってきます。

地震速報を聞いたときの判断例

- 「M7クラス、震源は〇〇(内陸部)、深さ10km」

→「直下型だ。震源地付近は震度7クラスの激しい揺れになっている可能性がある。自分の地域も強い揺れに備え、家具の転倒や落下物から身を守ろう」 - 「M9クラス、震源は〇〇沖(海域)、深さ20km」

→「M9は東日本大震災クラスだ。たとえ今いる場所の震度が4や5でも、巨大な津波が来る危険性が極めて高い。沿岸部にいるなら、ためらわずに今すぐ高台へ避難しよう」

このように、二つの指標の意味を正しく理解しているだけで、取るべき行動が明確になります。

地震に関する正しい知識を備えることも、立派な防災対策の一つです。ぜひこの知識を、ご自身の命と大切な人の命を守るための具体的な防災アクション(家具の固定、備蓄品の確認、避難経路の確認など)につなげていきましょう。

まとめ:マグニチュードは何段階もないと理解し備える

この記事で解説した、マグニチュードと震度に関する重要なポイントを以下にまとめます。

- マグニチュードは地震のエネルギーの規模を示す指標で段階はない

- 震度は観測地点の揺れの強さを示す指標で0から7までの10段階である

- マグニチュードが1増えると地震のエネルギーは約32倍になる

- マグニチュードが2増えると地震のエネルギーは約1000倍になる

- マグニチュードと震度は必ずしも比例しない関係にある

- 震度は震源の深さや地盤の固さなど複数の要因で決まる

- マグニチュードが大きくても震源が深ければ震度は小さくなる

- マグニチュードが小さくても震源が浅ければ震度は大きくなる

- 震度7は非常に強力な揺れで最大限の防災対策が必要となる

- マグニチュード7クラスの地震は「大地震」に分類される

- マグニチュード8クラスの地震は「巨大地震」に分類される

- 日本における観測史上最大の記録は東日本大震災のM9.0である

- 世界の観測史上最大の記録はチリ地震のMw9.5である

- 物理的な限界からマグニチュード10クラスの地震は起こらないとされている

- マグニチュードの正しい知識は巨大地震への備えを考える上で不可欠である

- 巨大地震では揺れ(震度)だけでなく津波(マグニチュード規模)への警戒も最大限必要になる

コメント