液状化現象 起こりやすい場所を防災士が中学生にもわかりやすく解説

液状化現象が起こりやすい場所をわかりやすく徹底解説

地震大国である日本に住む私たちにとって、液状化現象は決して無視できない災害リスクの一つです。特に「液状化現象の起こりやすい場所」や「土地の特徴は?」といったキーワードで検索されている方は、ご自身の住まいや土地の安全性について深く懸念されていることでしょう。

この記事では、防災士の観点から、まず「液状化現象とは」何か、そして液状化現象をわかりやすく解説します。また、どのような液状化現象起こりやすい条件や**液状化現象起こりやすい地盤**が存在し、なぜこれらの場所が**起こりやすい場所理由**となるのかを具体的にご紹介します。さらに、過去の被害**事例**や自治体が公開する**液状化現象 マップ**の活用法、具体的な**液状化現象対策**についても詳しく解説しています。

この記事を通じて、液状化現象に関する正しい知識を身につけ、安心して暮らせる住まいづくりや土地選びの参考にしてください。

- 液状化現象のメカニズムと発生条件を簡単に理解できる

- 液状化現象が起こりやすい具体的な場所とその理由を知ることができる

- お住まいの地域の液状化リスクを調べる方法がわかる

- 建物や地盤に対する具体的な液状化対策がわかる

地震で液状化現象が起きる仕組みを中学生にもわかりやすく解説

- 液状化現象とは?そのメカニズムと被害

- 液状化現象起こりやすい条件の基本(3つのポイント)

- 液状化現象をわかりやすく理解するために

まず、液状化現象という言葉を聞いたことがあっても、具体的にどのような現象なのかを詳しく知らない方も多いかもしれません。ここでは、液状化の定義とメカニズム、そして発生する被害について解説します。

液状化現象とは?そのメカニズムと被害

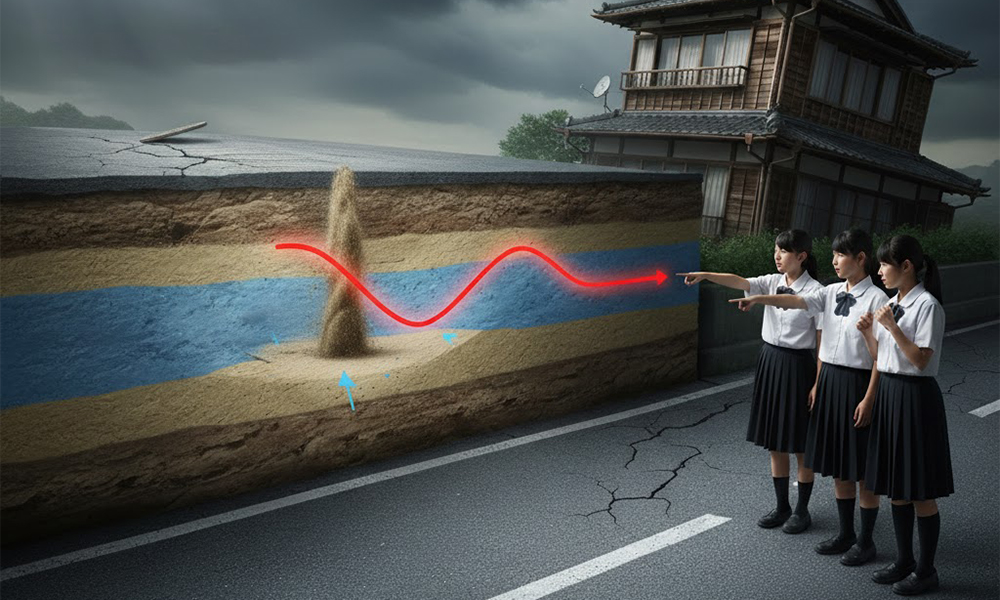

液状化現象とは、地下水位の高い緩い砂地盤に強い地震の揺れが加わることで、地盤が一時的に強度を失い、ドロドロの液体のような状態に変化する現象を指します。ゆるく堆積した砂の粒子がお互いを支え合っている隙間に水が含まれている状態から、地震の振動によって砂粒同士のかみ合わせが外れ、砂粒が水中に浮いた状態になることがメカニズムです。

通常、砂粒同士の隙間に含まれる水は「間隙水」として存在し、砂粒の圧力と釣り合って地盤の安定を保っています。しかし、地震の強い揺れが繰り返されると、砂粒の配列が乱れ、体積を小さくしようとする力が働きます。この体積減少に抵抗して、砂粒間の水圧(間隙水圧)が急激に上昇し、最終的に砂粒を押し上げるほどの圧力となって、地盤がまるで液体のように振る舞うのです。この現象は、地震発生から比較的ゆっくりと、数分~数十分かけて進むことがあります。

ひとたび液状化が起こると、以下のような甚大な被害が生じます。建物を支える力が失われるため、比重の大きい建物や橋梁は沈下したり傾斜したりします。一方、水よりも比重の小さい地下埋設管やマンホールなどは、液状化した土壌の浮力によって浮き上がる「抜け上がり現象」が発生します。また、地盤内の水が上に抜け出し、砂と共に地表へ噴き出す「噴砂現象」も見られ、道路の陥没や亀裂を引き起こします。

液状化による主な被害

- 建物の不同沈下や傾斜(重い構造物が沈み、住めなくなる恐れがある)

- マンホールや埋設管の浮き上がり(上下水道やガスなどのライフラインが停止する)

- 噴砂・噴水現象(地盤の体積が減少し、道路や田畑が利用不能になる)

- 地層の側方流動(護岸のはらみ出しや盛土の崩壊)

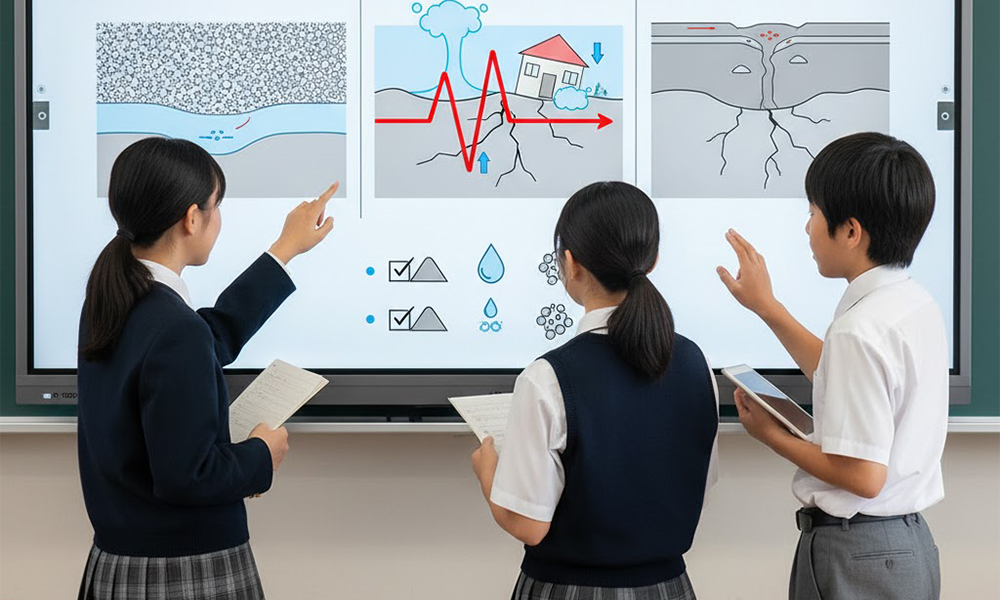

液状化現象起こりやすい条件の基本(3つのポイント)

液状化現象が発生するには、自然的な要因として3つの条件が全て揃うことが必要不可欠です。これらの条件が揃った土地に、**ある程度の大きさの地震の揺れ**、目安としては震度5以上、またはマグニチュードが大きい地震の揺れが長時間加わることで、液状化は発生しやすくなります。

その条件とは、次の通りです。

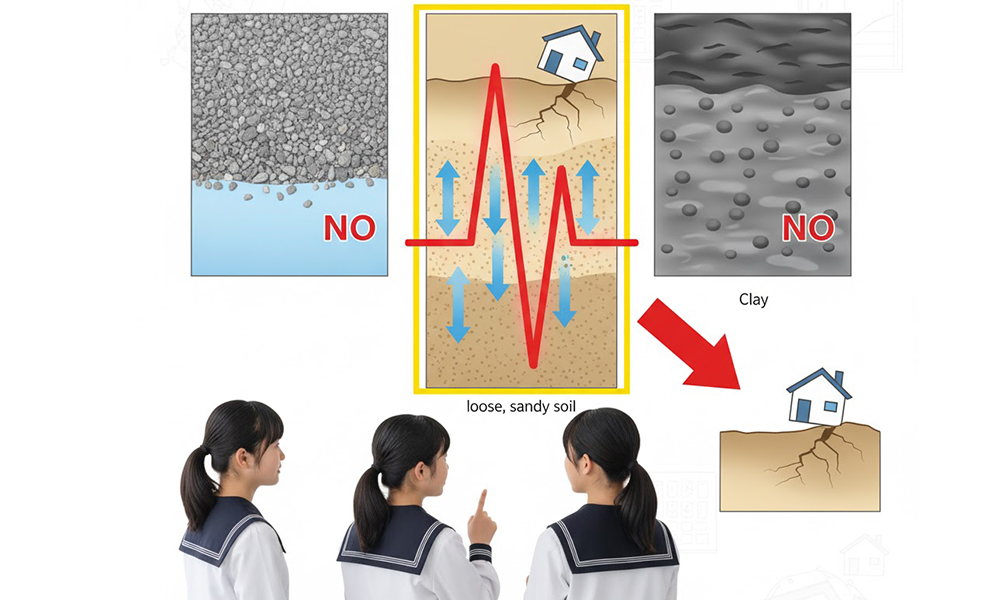

1. 地層が砂質土であること

液状化は、粘土分が多く粘着力がある粘土層や、透水性が高い砂礫層(砂と小石を含む地層)などの硬質な地質では起こりにくく、主に砂質の土が堆積している場所で起こります。特に、粒径(大きさ)が揃っている**細粒・中粒の砂(粒径$1/8$~$1/2mm$)**は、圧力によって粒子同士のかみ合わせが外れやすく、水圧が高まりやすいため、リスクが最も高いとされています。

2. 地下水位が高いこと

液状化は、その砂が地下水に浸かっている、つまり地下水位が高い場所で発生します。地盤の隙間が水で完全に満たされている**飽和状態**にあることが、間隙水圧上昇の条件となるからです。地下水位が地表から$15$m~$20$m以内の比較的浅い箇所にあると、液状化の危険性が高まります。臨海部や河川沿いなどがこれに該当しやすいです。

3. 砂がゆるい状態であること(N値が20以下)

砂の粒子が密に締まっていない、ゆるい状態であることも重要な条件です。地盤がゆるいほど、地震の揺れによって砂粒間の結合が外れ、体積を小さくしようとする傾向が強くなります。地盤調査で用いられるN値(標準貫入試験の打撃回数)という指標があり、このN値がおよそ**$20$以下**であると液状化発生の可能性があり、特に**N値が$10$以下**であれば、液状化の危険性はさらに大きくなるとされています。

液状化現象をわかりやすく理解するために

液状化現象をよりイメージしやすくするために、液状化現象をわかりやすく科学的な視点から例えてみましょう。水を含んだ砂をバケツに入れ、その砂を棒で軽く叩き続ける実験を想像してみてください。最初は安定していた砂の表面が、叩くことで徐々に水が浮き上がり、ドロドロとした液体のように変化していく様子が観察できます。

この現象は、砂の粒子間の隙間(間隙)にあった水が、地震のような振動(叩く行為)によって砂粒の配列が密になろうとする動きに抵抗し、水圧を高めて地表に抜け出すために起こります。この水が上に抜けるまでの間、砂粒が水中に浮遊した状態(液体のような状態)になっているのです。

このように、液状化現象は、地震動による揺れによって砂粒同士の結合が一時的に外れ、水と砂が分離することで発生します。水や空気が地表に抜け出した後、砂は元の状態か、より密に詰まった状態になって沈下し、地盤の支持力を回復します。しかし、この一連の過程で、建物や埋設物に深刻な被害をもたらすのです。

液状化現象の起こりやすい場所とその土地の特徴は?

- 液状化現象起こりやすい地盤の正体

- 埋立地や旧河道が起こりやすい場所理由

- 地形分類から見る土地の特徴は?

- 過去の被害事例から学ぶ教訓

- 自治体の液状化現象 マップで危険度を確認

- 液状化現象対策の基本と個人でできる備え

- まとめ: 液状化現象 起こりやすい場所の事前確認が防災の第一歩

では、実際にどのような場所が液状化現象 起こりやすい場所として注意が必要なのでしょうか。前述の液状化3条件を踏まえ、具体的な地形や**土地の特徴は?**という疑問にお答えします。

液状化現象起こりやすい地盤の正体

**液状化現象起こりやすい地盤**の多くは、地質学的に見て新しく、地下水位が高く、緩い砂質土で構成されているという共通の特徴があります。これらの地盤は、主に沖積層から成り立っており、数万年前から現代にかけて河川や海によって運ばれた土砂が堆積してできた、比較的軟弱な地盤です。特に、人工的に造成された場所や、過去に水が豊富にあった場所が該当します。

具体的な地盤の条件としては、**深さ約$15m$~$20m$以内の浅い層**に、締まりが緩い(N値の小さい)砂質層が存在していることが挙げられます。このような地盤は、内陸部の平野部でも、液状化の条件を満たせば発生する可能性があるため、海沿いの低湿地だけに限定されるものではないことに注意が必要です。

逆に、粘土層や砂礫層(砂と小石を含む地層)のように硬質な地盤、または地下水位が低い内陸の台地などでは、液状化は起こりにくいとされています。

埋立地や旧河道が起こりやすい場所理由

特定の地形が**起こりやすい場所理由**には、それぞれの成り立ちに共通する**液状化現象起こりやすい条件**があるからです。代表的な場所とその理由は以下の通りです。

埋立地・干拓地

これらの土地は、海や湖を埋め立てて人工的に作られた比較的新しい土地です。造成に使われた土が締まりの緩い砂質土であることが多く、さらに地下水位が高い場合が多いため、液状化のリスクが非常に高くなります。造成後、年月が浅いほど、地盤が緩く危険性が高い傾向があります。

旧河道・旧沼地・旧池

過去に川が流れていた場所や沼地・池だった場所を埋め立てた土地は、地下水位が高く、水分を多く含んだ緩い砂質地盤になっている傾向があります。河川によって運ばれた砂(砂質土)が堆積していることや、沼地の泥質土と埋め立てた砂質土が混在していることが、**液状化現象**の発生条件に当てはまりやすい理由です。

大河川沿岸・臨海部

大河川の沿岸部、特に下流域は三角州や自然堤防、旧河道などで構成され、全体的に地下水位が高く、地盤の締まりが緩い砂質地盤が多く見られます。川の合流部や屈曲部は、過去に氾濫が多かった地帯のため、特に注意が必要です。また、海岸近くの臨海部も地下水位が浅いため、液状化の危険性があります。

砂丘間低地

長年にわたって砂が堆積して生まれた砂丘と砂丘の間の低地は、地下水位が高くなりやすく、また砂丘の砂は粒径が揃っているため、圧力によってかみ合わせが外れやすいという特徴があります。

谷埋め盛土の造成地

一般的に液状化が起こりにくいとされる丘陵地帯でも、谷や沢を埋め立てた盛土の造成地では、地盤が緩く液状化が起こる可能性があります。東日本大震災でも、沢を埋めた盛土の造成地で噴砂が確認された事例があります。

他にも、**砂鉄や砂利の採掘跡地の埋め戻し地盤**のように、締め固めが不十分なまま埋め戻された緩い砂質地盤も、液状化のリスクが高い場所として挙げられます。

地形分類から見る土地の特徴は?

前述の通り、**土地の特徴は?**という疑問に対しては、その土地の地形分類(微地形区分)から、相対的な液状化リスクの傾向を把握することができます。国土交通省の提供情報によると、地形区分に基づく液状化発生傾向は以下の表のようにまとめられています。ご自身の土地がどの分類に当たるかを知ることで、大まかなリスクを把握することができます。

地形分類に基づく液状化発生傾向(国土交通省より)

| 液状化発生傾向の強弱(5が強) | 主な地形分類 |

|---|---|

| 5(強) | 埋立地、砂丘末端緩斜面、砂丘・砂州間低地、旧河道・旧池沼 |

| 4 | 干拓地、自然堤防、三角州・海岸低地 |

| 3 | 砂州・砂礫洲、後背湿地、扇状地(傾斜<1/100)、谷底低地(傾斜<1/100)、河原(傾斜<1/100) |

| 2 | 砂丘(末端緩斜面以外)、扇状地(傾斜≧1/100)、谷底低地(傾斜≧1/100)、河原(傾斜≧1/100) |

| 1(弱) | 山地、山麓地、丘陵、火山地、火山山麓地、火山性丘陵、岩石台地、砂礫質台地、火山灰台地、礫・岩礁 |

(出典:国土交通省「地形区分に基づく液状化の発生傾向」より一部改変)

これらの情報から、**埋立地**や**旧河道・旧池沼**などが最もリスクの高い地形であることが分かります。ただし、この傾向は相対的なものであり、実際の液状化リスクの正確な評価には、地盤調査(ボーリング調査など)が必要であることも理解しておいてください。

過去の被害事例から学ぶ教訓

過去に発生した大地震における**事例**を知ることは、液状化現象の脅威を具体的に理解し、備えの重要性を再認識する上で非常に重要です。いくつかの代表的な**液状化現象**の被害**事例**をご紹介します。

新潟地震(1964年)

この地震は、**液状化現象**という言葉が広く認識され、その研究が行われる契機となった地震です。特に信濃川の旧河川敷で著しい液状化被害が発生し、鉄筋コンクリート造の4階建て共同住宅が、杭を打っていない基礎ごと無傷のまま横転したり、傾いたりするなどの大きな被害が出ました。この事例は、**液状化現象**が建物の構造的な強度とは別に、**基礎地盤の変形**によって被害をもたらすことを明確に示しました。

東日本大震災(2011年)

この地震では、岩手県から神奈川県までの広範囲、特に東京湾岸の**埋立地**や内陸部の旧田んぼを埋め立てた土地で、過去に類を見ない規模の液状化被害が発生しました。千葉県浦安市をはじめとした湾岸地区では、戸建住宅の沈下や傾斜が多数報告され、上下水道やガス管の破損によるライフラインの停止が長期化しました。また、埼玉県久喜市のような内陸部の造成地でも噴砂が発生するなど、**海沿いだけでなく内陸部でも条件を満たせば液状化が起こる**という教訓を与えました。この大規模な被害は、液状化が都市型災害として国民生活に大きな影響を及ぼすことを示しています。

自治体の液状化現象 マップで危険度を確認

ご自身の住んでいる場所や、これから住まいを検討している場所の液状化リスクを知る最も有効な手段の一つが、自治体が公開している**液状化現象 マップ**やハザードマップを活用することです。多くの自治体では、地形区分や地下水情報に基づき、液状化の危険度を色分けして示しています。これは、**宅地耐震化推進事業**など国の取り組みも背景にあり、住民の液状化被害に関する理解を深めるために重要な情報公開です。

具体的には、国土交通省と国土地理院が運営している「ハザードマップポータルサイト」の「重ねるハザードマップ」では、土地条件図や過去の地歴情報などを一括で参照でき、液状化の危険度分布図を確認することが可能です。極めて高い危険度を示す赤から、液状化対象外を示す白まで、段階的に色分けされていることが多いです。

注意点:ハザードマップで高リスクゾーンに入っていたとしても、必ずしも液状化が起こるわけではありません。例えば、新潟地震・中越地震・中越沖地震における調査では、旧河道の土地のうち実際に液状化した面積は約$29.7\%$程度であったという報告があります。マップはあくまで地形に基づいた概略的なリスクを示しており、正確なリスクは詳細な地盤調査を行わなければ分かりません。しかし、事前のリスク把握として非常に有効な手段であり、**地盤調査を検討するきっかけ**として活用してください。

液状化現象対策の基本と個人でできる備え

**液状化現象対策**は、主に地盤を改良する工事、建物自体の被害を軽減する対策、そして個人でできる事前の備えに分けられます。液状化を完全に防ぐことは難しいですが、被害を最小限に抑えるための対策を講じることが大切です。

地盤改良工事(専門業者による対策)

地盤そのものの強度や透水性を改善し、液状化の発生を抑制したり、液状化が起こっても沈下しにくいようにする対策です。

- 締固め(サンドコンパクションパイル工法、CDP工法など):地盤中に砂や砕石を圧入したり、振動を与えたりすることで、緩い砂層の密度を高めて締める工法です。砂粒の配列を密にすることで、体積減少を防ぎ、水圧の上昇を抑えます。

- 固化(深層・浅層混合処理工法、薬液注入):セメント系固化材や薬液を地盤に混ぜて土を固め、地盤の強度を改善します。特に浅層混合処理工法は、地盤の浅い部分にセメントを混ぜて固めることで、沈下を抑制する効果があります。

建物の対策

液状化が発生しても建物が傾斜・沈下するリスクを低減させるための対策です。

- 杭基礎工法:建物荷重を支持層と呼ばれる固い地盤まで打ち込んだ杭(RC杭・鋼管杭)で支えることで、液状化層の沈下による建物の不同沈下を抑制します。

- 基礎の強化(ベタ基礎):基礎を鉄筋コンクリートのベタ基礎とし、建物の基礎を一枚の版として一体化させることで、液状化による地盤の変形があっても、建物全体が均一に沈下する傾向となり、傾斜(不同沈下)を防ぎ、修復を容易にする効果が期待できます。東京都都市整備局発行の「液状化による建築被害に備えるための手引き」でも、ベタ基礎が対策の一つとして挙げられています。

個人でできる事前の備え

工事による対策が困難な場合や、対策工事に加えて被害を軽減するための備えです。

- **ハザードマップの確認と避難計画の策定:**ご自身の住まい周辺のリスクを確認し、液状化による道路の亀裂や陥没を想定した避難経路を家族で確認します。

- **地盤調査の実施と保険への加入:**新築時だけでなく、既存の建物でも地盤調査を行い、正確な液状化リスクを把握してください。そして、液状化による高額な修繕費用に備え、地震保険への加入を検討することが非常に重要です。

- **ライフライン停止への備え:**液状化は上下水道やガス管の破損によるライフラインの停止を招くため、飲料水や生活用水、カセットコンロ、食料などの防災グッズを長期分(最低3日分、推奨1週間分)用意しておきます。

まとめ: 液状化現象が起こりやすい場所の事前確認が防災の第一歩

液状化現象 起こりやすい場所を事前に把握し、適切な対策を講じることは、私たちの生命と財産を守る上で最も重要な防災活動の一つです。この記事でご紹介した要点を改めて整理し、日々の備えに役立ててください。

- 液状化現象は地下水位が高い緩い砂地盤で強い地震動が加わることで発生する

- 液状化現象の発生には「砂質土」「地下水位が高い」「ゆるい地盤」(N値20以下)の3条件が必須

- 液状化現象の被害は建物の傾斜・沈下、マンホールの浮き上がり、噴砂など多岐にわたる

- 特に液状化が起こりやすい場所は、埋立地、干拓地、旧河道、旧沼地、砂丘間低地、谷埋め盛土の造成地などである

- これらの場所が起こりやすい理由はその成り立ちから地下水位が高く砂質土がゆるく堆積しているためである

- 過去の事例として新潟地震や東日本大震災では広範囲で液状化被害が確認され、内陸部での発生事例もある

- 自治体のハザードマップや液状化危険度マップを活用して地域の概略的な危険度を確認することが重要である

- 正確なリスク把握のためには専門業者によるボーリング調査・標準貫入試験などで詳細に調べる必要がある

- 液状化対策には地盤改良工事(締固め・固化)、杭基礎、基礎の強化(ベタ基礎)などがある

- 液状化対策工事は高額になる可能性があるため、費用対効果も考慮した検討が必要である

- 個人での備えとして地震保険への加入やライフライン停止に備えた防災グッズの用意が不可欠である

- 液状化現象の起こりやすい場所にある住宅でも、適切な対策で被害を最小限に抑えることは可能である

- 日本の平野部の多くは沖積層から成り、軟弱な地盤で出来ていることを前提に災害への備えが大切である

コメント