液状化現象はなぜ起こる?メカニズムを防災士がわかりやすく解説

液状化現象はなぜ起こる?メカニズムを防災士がわかりやすく解説

地震が発生するたびにニュースや報道で耳にする「液状化現象」という言葉。地面や道路といった硬いはずのものが、まるで水のようにドロドロの液体状になり、建物が傾いたり沈んだりする液状化事例の映像は、見る人に強い衝撃を与えます。特に、ご自身の住む地域や、液状化現象 家への影響を考えると、「そもそも液状化現象がなぜ起こるのかわかりやすく知っておきたい」「どのような液状化現象 被害があるのか不安だ」と感じている方も多いのではないでしょうか。

この記事では、防災士の視点から、まず液状化の根本的な液状化 原因を追求し、その発生メカニズムを専門用語を避けつつ、平易な言葉で徹底的に解説いたします。また、ご自宅の土地が危険かどうかを判断するための液状化現象 起こりやすい場所の特徴や、液状化現象 ハザードマップの確認方法、さらに被害を最小限に抑えるための液状化現象対策までを、実験の要素も交えながら、総合的に網羅していきます。この記事を読み終える頃には、液状化現象への漠然とした不安が解消され、具体的な対策へ行動を移すことができるようになるはずです。

この記事を読むことで、読者が具体的に何について理解を深められるか

- 液状化現象が起こる基本的な原因と仕組みを理解できる

- 液状化しやすい地盤の条件と具体的な場所がわかる

- 過去の事例から、液状化が建物や生活に与える影響を知ることができる

- 自宅周辺の液状化リスクの調べ方と、今すぐできる対策がわかる

液状化のメカニズム:硬い地面がドロドロの液体状に変化する科学的な理由(間隙水圧の上昇)を解説しています。

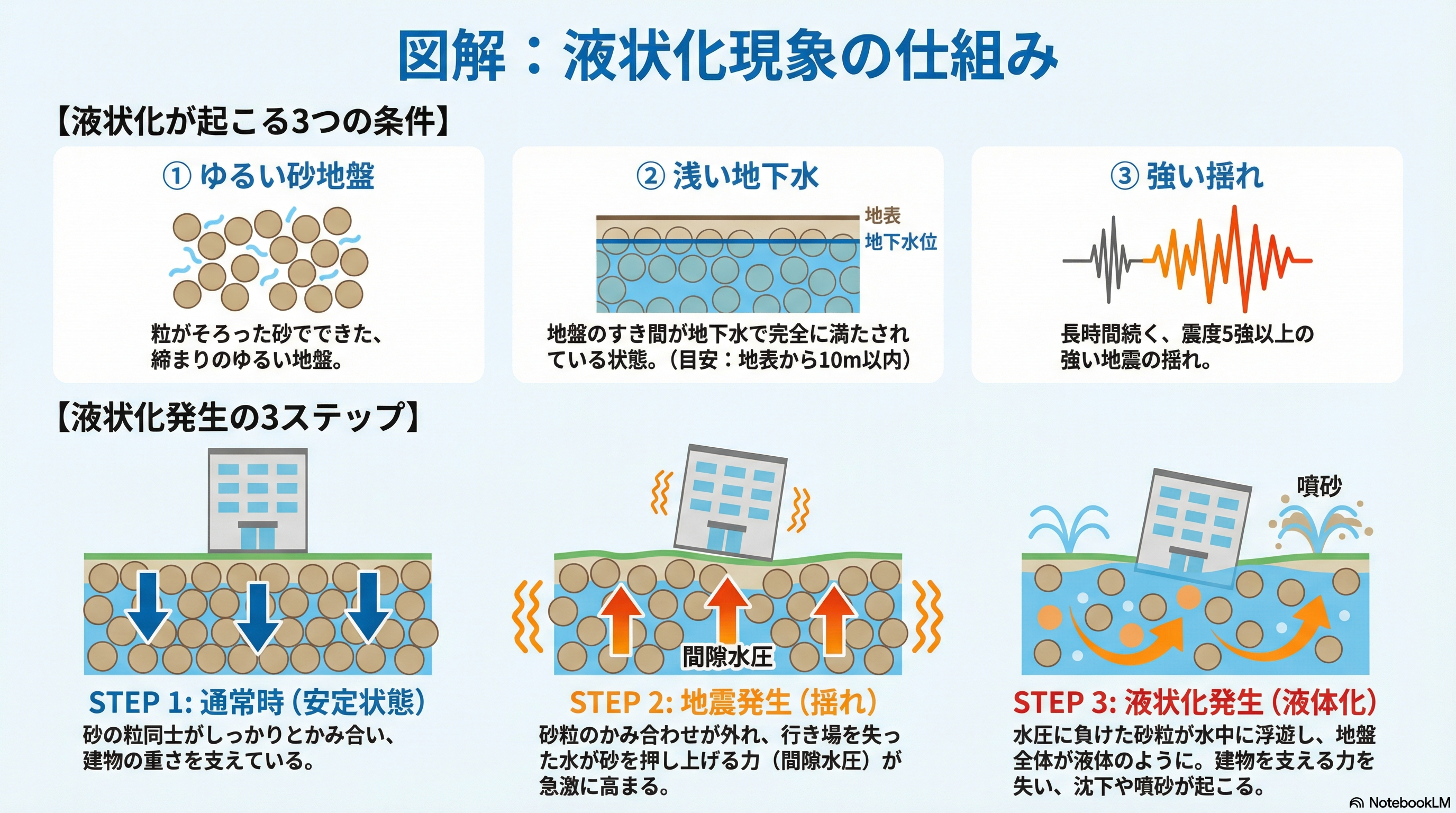

発生の3条件:「緩い砂地盤」「浅い地下水位」「強い揺れ」が揃うと発生しやすいことを説明しています。

被害の特徴:重い建物が沈む一方で、軽いマンホールが浮き上がるといった特有の現象やインフラへの影響を紹介しています。

リスク確認と対策:埋立地や旧河道などのリスクが高い場所の確認方法(ハザードマップ)や、水備蓄・地盤改良などの具体的な備えについて提案しています。

そなぷーと学ぶ!液状化ってなに?

液状化現象はなぜ起こる?その仕組みを防災士がわかりやすく解説

- そもそも液状化の原因と定義とは

- 砂地盤が液体化するメカニズムを解説

- 液状化しやすい条件(地盤・地下水・揺れ)

- 過去の大地震から学ぶ液状化事例

- 液状化現象 起こりやすい場所とは

- マンホールが浮き上がる現象を実験で確認

液状化現象とは、地震の強い揺れによって、地下水で満たされた砂質の地盤が一時的に液体の性質を持つように流動化する現象のことを言います。この現象の結果、地盤が硬い固体としての支持力を失い、建物の沈下や傾き、地下埋設物の浮き上がり、道路の亀裂といった甚大な被害を引き起こします。普段、わたしたちが歩いている地面や道路の下の地盤が、まるで泥水のようにドロドロに変化するというのは、にわかには信じがたいことかもしれません。この現象の根本的な液状化 原因は、地盤を構成する砂粒同士の結びつきが、地震の揺れによって一時的に失われることに集約されます。

そもそも液状化の原因と定義とは

液状化現象は、単なる地盤の沈下とは異なり、特定の種類の土と地下水の存在という条件が揃った砂質の地盤で発生します。普段の生活において、地盤は砂粒同士が互いに摩擦力によって強固にかみ合い、建物などの重さを支えて安定した状態を保っています。しかし、地盤の砂の隙間が地下水で満たされている、いわゆる「水で飽和した状態」のとき、強い地震の揺れが加わることで、この安定が大きく崩されてしまうのです。このとき、砂粒同士の結合が外れ、砂粒が水中にバラバラに浮いたような状態へと変化します。これが液状化の厳密な定義であり、この状態になると地盤は液体としての性質を持つようになります。その根本的な原因は、砂粒を支える力が、地下水の圧力(間隙水圧)の急激な上昇によって上回られてしまうことにあるのです。

砂地盤が液体化するメカニズムを解説

砂地盤が液体状になるメカニズムは、地下深部で水と砂がどのように作用し合うかを理解することで、より明確にわかります。このプロセスは、以下の3つの段階を経て発生します。

1. 地下水を含んだ砂地盤の安定状態

液状化が発生しやすい地盤では、地表から比較的浅い位置に地下水位があり、砂の粒子の間、つまり間隙が水で完全に満たされています。この通常時では、砂粒同士が接触し、摩擦によってお互いを支え合うことで、建物などの重さ(上載荷重)を支える十分な支持力を持っています。この時点では、砂の隙間にある水にかかる圧力(間隙水圧)は、正常な範囲で保たれています。

2. 地震の振動による結合の崩壊と水圧の上昇

次に、震度5強以上を目安とする強い地震が発生し、地盤に長時間にわたる振動が加わると、それまで安定していた砂粒の配置が乱されます。地震の揺れは砂粒を細かく移動させ、砂粒同士のかみ合わせを一時的に外してしまいます。その結果、砂粒はより締まろうとしますが、水で飽和しているため、体積を急激に減らすことができません。このとき、砂粒が隙間を塞ごうとすることで、水を強く押し上げることになり、間隙水圧が「過剰間隙水圧」として急激に上昇します。これが液状化発生の直接的な引き金となります。

3. 過剰間隙水圧の上昇による液状化の発生と噴砂

過剰間隙水圧が上昇し、ついには地盤の砂粒を支える力(有効応力)を上回ると、砂粒は互いに接触する力を完全に失い、水中で浮遊したような状態、つまり「無応力状態」になります。この瞬間、地盤は固体としての支持力を失い、ドロドロとした泥水のような流動体へと変化します。この状態が液状化です。その後、上昇した間隙水圧は、地表の割れ目などから水と共に砂を吹き出す形で解放されます。これが、液状化の後に地表で見られる「噴砂(ふんさ)」や「噴水(ふんすい)」といった現象です。(出典:国土交通省「液状化対策」)

液状化しやすい条件(地盤・地下水・揺れ)

液状化現象は、地震の揺れさえあればどこでも起こるわけではありません。液状化を発生させるためには、地盤の性質、地下水の深さ、地震の強度という3つの要素が、特定の条件を満たすことが必要不可欠です。

液状化しやすい条件の三要素(全て揃うと危険性が高まる)

- 地盤の条件:主に粒子の大きさが均一で、緩く堆積した砂質の地盤であること。(目安:N値20以下、粒径0.03mm~0.5mm程度)

- 地下水の影響:砂の層が地下水で完全に満たされている状態であり、地下水位が地表から10m以内と浅いこと。

- 地震の揺れ:地盤の締まりを崩すのに十分な、震度5強以上の強い揺れが、ある程度の時間(継続時間)加わること。

具体的な地盤の条件として、N値(標準貫入試験による地盤の硬さを示す数値)が20以下という緩い状態の砂地盤は、砂粒同士の摩擦が弱く、地震の振動で容易にかみ合わせが崩れてしまうため、特に注意が必要です。一方で、粒子が非常に細かい粘土質の地盤や、砂粒が密に詰まって固く締まった地盤、そして地下水位が深い(地表から10mより深い)地盤では、過剰間隙水圧が発生しにくいため、液状化は起こりづらいとされています。これらの条件は、液状化の可能性を判断する上で基本的な指標となります。

過去の大地震から学ぶ液状化事例

過去の大規模な地震災害において、液状化現象は常に甚大な被害をもたらしてきました。これらの液状化事例は、わたしたちに貴重な教訓を与えています。

| 地震名 | 発生年 | 液状化の特徴と教訓 | 主な被害形態 |

|---|---|---|---|

| 新潟地震 | 1964年 | 液状化現象が世界的に注目される契機となった地震。発生した地域は、過去に信濃川などの河川の流路であったことが判明。 | 鉄筋コンクリート造の共同住宅が基礎ごと傾倒、港湾施設の損壊。 |

| 日本海中部地震 | 1983年 | 地盤の沈下だけでなく、水平方向の移動(側方流動)が大規模に発生し、道路の蛇行や埋設管の破断を引き起こしたことが明らかになった。 | 木造住宅の基礎破断、道路や埋設管の変形・破断。 |

| 兵庫県南部地震 | 1995年 | 液状化に強いとされていた風化花崗岩の山砂を用いた神戸港の埋立地でも、強い地震動によって液状化が発生し、液状化の多様性を認識させる結果となった。 | 神戸港の港湾施設が壊滅的な被害、住宅の不同沈下。 |

| 東北地方太平洋沖地震 | 2011年 | 強い揺れの継続時間が長かったことが被害を拡大させ、過去に例を見ない広範囲(1都12県)で液状化が発生した。 | 戸建住宅の傾き、ライフラインの引込部での破損、大規模な噴砂と地盤沈下。 |

これらの事例から、液状化は新しい埋立地だけでなく、過去に河川や水田であった場所、そして地下水位が高い地域など、多様な地盤で発生していることが確認できます。特に、前述の通り、埋め立て土の種類に関わらず、地震動の強さと継続時間が液状化の発生に大きく影響するという教訓は、現代の防災対策に不可欠な視点となっています。(出典:地震調査研究推進本部)

液状化現象 起こりやすい場所とは

液状化しやすい地盤の条件を理解した上で、わたしたちの身の回りには、特に液状化現象 起こりやすい場所として警戒すべき地形や土地の利用形態が存在します。これらの場所は、「緩い砂地盤」と「地下水位の高さ」という液状化の二大要素が揃いやすい特徴を持っています。

特に液状化現象が起こりやすい地形・土地の例

- 海岸の埋立地・造成地:地盤が緩く、地下水位が非常に浅い場所に位置するため、最もリスクが高い場所の一つです。造成後あまり年数が経っていない土地は特に注意が必要です。

- 旧河川敷・旧沼地:かつて河川の流路であった場所や、池や沼を埋め立てた土地は、地下水位が高く、堆積した土が緩い砂質土である可能性が高くなります。

- 大河川の沿岸部・扇状地:河川が運んできた砂が、締まりが緩い状態で堆積していることが多く、地下水位も高くなりがちです。

- 砂丘間低地(さきゅうかんていち):海岸沿いに発達した砂丘の間に位置する低地は、均一な砂が堆積し、地下水が溜まりやすい構造になっています。

前述の通り、液状化は地盤の条件に強く依存するため、これらの土地に住んでいる場合は、後述するハザードマップや地盤調査の結果を特に慎重に確認することが求められます。一方で、山地や台地といった場所は、一般的に岩盤が近く、地下水位も深いため、液状化のリスクは低い傾向にあります。

マンホールが浮き上がる現象を実験で確認

液状化現象が起きると、なぜ重い建物が沈む一方で、マンホールのような構造物が浮き上がってくるのでしょうか。この一見矛盾した現象は、水中の浮力という物理法則によって説明され、手軽な実験を通じて視覚的に理解することができます。

この浮き上がりの原因は、水と構造物の「比重」の差にあります。地盤が液状化すると、地盤全体は泥水のような液体として振る舞います。建物(特に重いビルなど)は、この泥水よりも比重が重いため、液体に沈み込むように地盤が沈下します。しかし、マンホールや空洞のある下水道管のような地中構造物は、その体積に比べて泥水よりも比重が軽くなることが多いため、浮力によって液体(泥水)の上へと押し上げられてしまうのです。これは、船が水に浮くのと同じ原理です。

前述の通り、透明な容器に砂と水を入れ、振動を加える実験を行うと、この現象を明確に確認できます。砂に埋めた消しゴムやビー玉(軽い地中構造物の代わり)は、液状化によって泥水が生成されると、浮力で地表へと浮き上がってきます。この視覚的な実験は、液状化の力学をわかりやすく理解するための最良の方法の一つと言えます。

液状化現象による被害と対策をわかりやすく紹介し備える

- 甚大な被害をもたらす液状化現象 被害の全体像

- 特に木造など液状化現象 家への影響と対策

- 自宅のリスクを確認する液状化現象 ハザードマップ

- 事前に行うべき液状化現象対策と備え

- 地盤改良や保険加入など専門的な液状化現象対策

- 防災士が教える液状化現象はなぜ起こる?わかりやすく総まとめ

液状化現象は、地震の揺れが収まった後も、地盤の沈下や建物の傾きといった形で長期にわたり生活に影響を及ぼします。そのため、その液状化現象 被害の全体像を深く理解し、適切な液状化現象対策を事前に講じておくことは、地域や家庭の事業継続計画(BCP)の観点からも不可欠です。

甚大な被害をもたらす液状化現象 被害の全体像

液状化現象によって発生する液状化現象 被害は、単に建物の被害に留まらず、都市機能全体に広範囲かつ深刻な影響を与えます。被害は大きく分けて「構造物への被害」と「都市インフラへの被害」の二つに分類できます。

構造物への被害

地盤が支持力を失うため、重い建物は地盤沈下や不同沈下によって傾いたり、最悪の場合は倒壊の危険性が生じます。一方、マンホールや地下貯水槽などの軽い地中構造物は浮力によって浮き上がり、使用不能となります。

都市インフラへの被害

前述の通り、液状化の最も深刻な影響の一つは、ライフラインの寸断です。地盤の流動化や不同沈下により、地中に埋設された上下水道管やガス管、電線ケーブルなどが断裂・破損します。水道管が断裂すると、液状化していない周辺地域にまで断水や給排水の障害が及びます。また、道路が亀裂や段差、噴砂によって埋め尽くされると、緊急車両の通行が不可能となる交通障害を引き起こし、救助活動や物資輸送を阻害します。さらに、地表に噴き出した泥砂が乾燥して舞い上がる粉塵被害は、呼吸器系の健康被害や衛生面の問題を引き起こす原因ともなります。

液状化による被害の長期化

上下水道やガス管の復旧には、断裂箇所が広範囲に及ぶ場合、数週間から1ヶ月以上を要することが一般的です。このため、生活の再建に向けた長期的な備えが重要となります。

特に木造など液状化現象 家への影響と対策

液状化現象は、特に液状化現象 家屋、その中でも基礎が浅い木造住宅に対して深刻な影響を与えます。この影響の大きさは、建物の重さや基礎構造が大きく関わっています。

「大きなビルの方が重いから沈みやすいのでは?」と考える方が多いのですが、実は被害の受けやすさの鍵は、建物の「重さ」と「基礎の深さ」のバランスにあります。木造住宅は、鉄筋コンクリート造の建物に比べて軽量である反面、基礎が地表近くに浅く設置されていることが多いため、液状化した地盤の変化に直接影響を受けやすいのです。地盤が沈下したり傾いたりすることで、建物全体が傾斜し、ドアや窓が開閉できなくなる、家の中にひび割れが生じるといった被害が発生し、居住が困難になる場合があります。

既に家が建っている場合の対策としては、建物を持ち上げて基礎を修復する工事や、建物の基礎杭を強固な層(支持層)まで打ち込む杭基礎工法への改良が有効です。また、建物の重量をできるだけ軽くする建物の軽量化も、沈下を軽減する一つの手段となります。これから家を建てる場合は、必ず専門家による地盤調査(ボーリング調査など)を実施し、地盤の締まり具合や地下水位を正確に把握した上で、適切な地盤改良工法を設計に盛り込むことが重要です。

自宅のリスクを確認する液状化現象 ハザードマップ

液状化による被害を最小限に抑えるためには、まず、ご自身の住む場所の液状化リスクの有無を正確に把握することが重要です。そのために公的に活用できるのが液状化現象 ハザードマップです。

液状化ハザードマップは、地方自治体が過去の地質調査データ、地形データ、地下水位の状況などを基に、想定される大地震が発生した場合の液状化の危険度を予測し、地図上に示したものです。地図上では、多くの場合、液状化の可能性が「高い」「低い」「可能性なし」といったレベルで色分けされており、地域住民や企業が自主的な防災対策を講じるための貴重な基礎情報となります。このマップを確認することで、ご自身の土地が前述の液状化しやすい条件を満たしている可能性が高いかどうかを、客観的なデータに基づいて判断できます。マップは各自治体の防災課やウェブサイトで無料で公開されています。

ハザードマップの注意点

ハザードマップは、あくまで特定の地震を想定した「予測図」であり、地中の土の性質は場所によって大きく異なるため、個々の敷地の液状化リスクをピンポイントで示すものではありません。地図上で「低い」とされていても、建物を建てる際には、個別の地盤調査(ボーリング調査など)を必ず実施し、より正確な情報を得ることが強く推奨されます。

事前に行うべき液状化現象対策と備え

地盤改良などの大規模な工事が困難な場合でも、個人や家庭で今すぐ実行できる液状化現象対策と事前の備えは数多く存在します。これらの備えは、万が一の災害時に、命を守り、生活の継続性を高めるために不可欠です。

ライフライン寸断への備えと備蓄

前述の通り、液状化は上下水道の断裂による給排水の障害をほぼ確実に引き起こします。そのため、水や食料、カセットコンロなどの備蓄は、通常の地震対策以上に重要性が増します。特に飲料水は、一人あたり1日3リットルを目安に、最低でも3日分、可能であれば1週間分を備蓄しておくことが強く推奨されます。(出典:内閣府防災情報のページ)

家具の固定と避難経路の確保

液状化現象が発生するほどの強い揺れは、家の中の家具や家電を転倒させ、避難経路を塞ぐ可能性があります。建物の被害とは別に、家具の転倒防止対策を徹底し、安全な空間と避難経路を確保しておくことも、初期の被害を防ぐ重要な対策の一つです。

地震保険への加入と補償内容の確認

液状化による被害が発生した場合、建物を元の状態に戻すための修復工事には、多額の費用がかかります。どれだけ対策を講じても大規模地震による液状化を完全に防ぐことは不可能です。万が一の経済的リスクに備えて、地震保険への加入は極めて有効な手段です。地震保険は、地震による火災はもちろん、液状化による建物の傾斜や損壊も補償の対象となります。ご自身の契約内容が液状化による被害をカバーしているかを、事前に確認しておきましょう。

地盤改良や保険加入など専門的な液状化現象対策

液状化のリスクがハザードマップや地盤調査で高いと判明した場合、被害を根本から軽減するために、専門的な液状化現象対策を検討する必要があります。これらの対策の目的は、主に地盤の密度を高めて液状化しやすい条件を打ち消すことにあります。

地盤の強度を高める主な工法

地盤の液状化対策工法は多岐にわたりますが、住宅地や都市部で一般的に用いられる工法には以下のようなものがあります。

- 砂杭(サンドコンパクションパイル)工法:地盤中に砂を圧入した杭を造成し、その杭で周辺の砂地盤を強力に締め固めることで、地盤の密度を向上させます。また、杭自体が排水の役割も果たすため、地震時の間隙水圧の上昇を抑える効果も期待できます。

- 柱状改良工法:液状化しやすい層を貫通し、深部にある強固な支持層までセメント系の固化材と土を混ぜ合わせたコンクリート状の柱(地盤改良杭)を築造します。これにより、建物が沈下するのを防ぐことができます。

- 浅層混合処理工法:地表から数メートル程度の浅い層の土をセメント系固化材と混合し、地盤を板状に固めます。主に道路やインフラの液状化対策に用いられることが多い工法です。

- 免震・制震装置の設置:地盤そのものの改良ではありませんが、建物と基礎の間に免震装置を設置することで、地震の揺れを建物に伝えにくくし、液状化による被害の影響を軽減する効果があります。

ただし、これらの専門的な地盤改良工事は、数十万から数百万、あるいはそれ以上の費用がかかることが多く、大規模な工事になるため、必ず複数の専門業者に見積もりを依頼し、その土地の地盤に最適な工法を費用対効果を考慮しながら慎重に選択することが大切です。

防災士が教える液状化現象はなぜ起こる?わかりやすく総まとめ

この記事では、液状化現象はなぜ起こる?わかりやすくその発生原因からメカニズム、甚大な被害、そして具体的な対策までを解説してまいりました。液状化現象は、地震の揺れによって、緩く、地下水が満たされた砂地盤に存在する過剰な地下水の圧力が引き起こす、避けがたい自然現象の一つです。しかし、その発生条件とメカニズムを理解し、適切な対策を講じることで、被害を大幅に軽減することが可能です。

最後に、液状化現象に関する重要ポイントをまとめておきます。

- 液状化現象は地震の揺れにより、地下水が満たされた砂地盤が一時的に液体化する現象である

- 主な原因は地震による砂粒の結合崩壊と、過剰な間隙水圧の上昇である

- 液状化しやすい条件は「緩い砂地盤(N値20以下)」「地下水位が浅い(10m以内)」「強い揺れ」の三つが揃うことである

- 海岸沿いの埋立地や旧河川敷などが液状化現象の起こりやすい場所である

- 過去の新潟地震や東北地方太平洋沖地震などで甚大な被害が報告されている

- 液状化現象 被害は建物の傾き・沈下だけでなく、ライフラインの断裂や交通障害など広範囲に及ぶ

- 木造住宅は基礎が浅く軽いため、液状化による沈下や傾斜の影響を受けやすい構造である

- マンホールの浮き上がりや建物の沈下は、液状化した泥水と構造物の比重差によって起こる

- 自宅のリスク確認には、自治体が公開している液状化ハザードマップが有効である

- 対策には、地盤の密度を高める地盤改良工法(サンドコンパクションパイル工法など)や杭基礎工法がある

- 個人的な備えとして、ライフラインの寸断に備えた水の備蓄や地震保険への加入は必須である

コメント