月の満ち欠けの仕組み わかりやすく解説!

月の満ち欠けの仕組み わかりやすく解説!

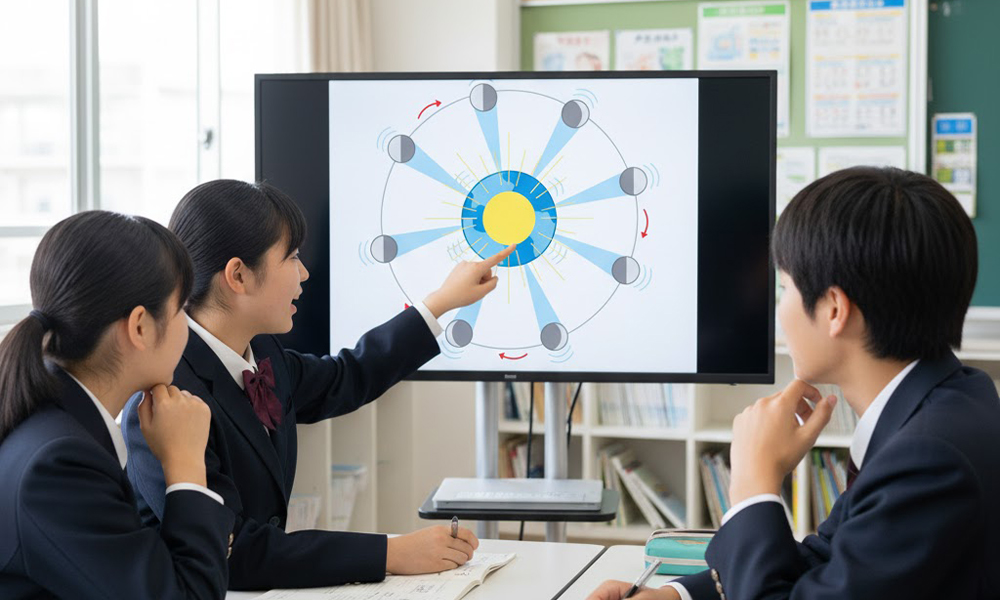

夜空を見上げると、日によって様々な形に見える月。まん丸な満月から、細い三日月、そして時には姿が見えなくなることもあります。「月の満ち欠けってなに?」と不思議に思ったことはありませんか。月の形は、毎日少しずつ変化しています。この記事では、多くの方が疑問に思う月の満ち欠けの仕組み わかりやすく、その理由から丁寧に解説します。

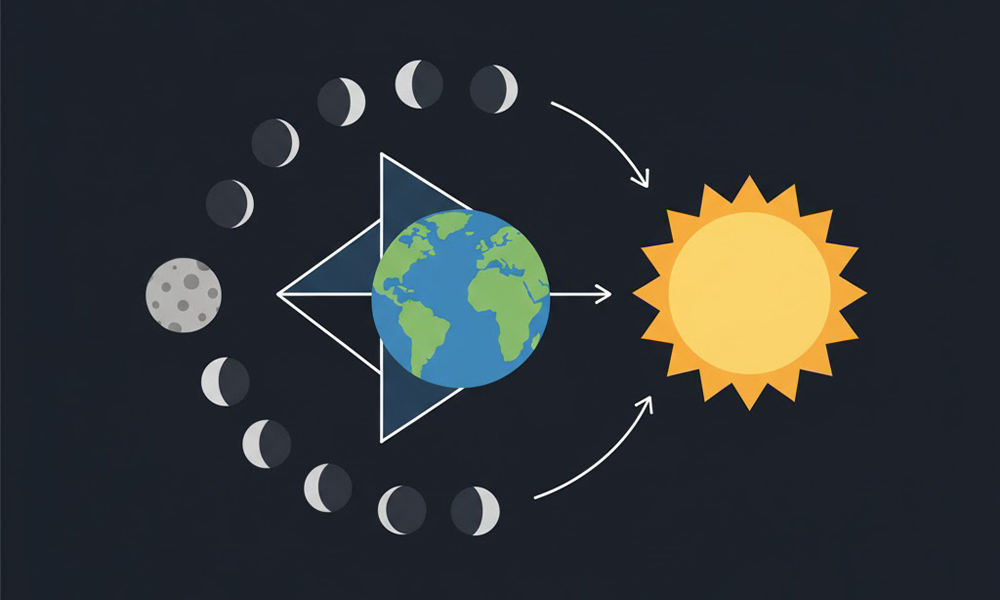

月の形が変わる 理由 は、実は月そのものが大きくなったり小さくなったり、変形しているわけではありません。月の見え方が変わる理由は、ひとえに「太陽・地球・月」の位置関係 にあります。この3者の並び方が変わることで、太陽の光が月を照らす部分と、私たち地球から見える部分の割合が変わるのです。これが、月 満ち欠け 仕組み の最も基本的な原理です。

この記事では、どのくらいの周期で起こる? といった基本的な疑問から、8つの月の形を覚えよう というテーマで各形の名前や特徴、さらには 月の満ち欠けと生活の関わり までを深く掘り下げていきます。月の満ち欠けを観察してみよう と思った方や、夏休みや冬休みの 自由研究 のテーマを探している中学生にも、きっと役立つ内容です。

- 月の満ち欠けがなぜ起こるのか、その基本的な仕組み

- 太陽、地球、月の位置関係が、月の形(見え方)にどう影響するのか

- 新月から満月を経て再び新月に戻るまでの周期と、8つの主な月の呼び名

- 月の満ち欠けが私たちの生活(暦や潮の満ち引きなど)にどう関連しているか

地震で地面がドロドロ⁉ 液状化のひみつをそなぷーが解説!

月の満ち欠けの仕組み わかりやすく解説

- 月の満ち欠けってなに?

- 月 満ち欠け 仕組み の基本

- 月の見え方が変わる理由は?

- 月の形が変わる 理由 は 位置関係

- 「太陽・地球・月」の位置関係 が鍵

月の満ち欠けってなに?

月の満ち欠けとは、地球から見た月の「見かけの形」が、平均して約29.5日の周期で規則正しく変わって見える現象のことです。

ある夜は夜空全体を照らすようなまん丸な「満月」(十五夜)だったのに、数日経つとだんだん右側から欠けていき、やがて半分(下弦の月)になります。さらに欠けて細い「有明月」になり、ついには夜空からその姿が見えなくなってしまいます(新月)。そして、今度は逆に細い「三日月」として夕方の西の空に現れ、少しずつ太っていき、半分(上弦の月)を経て、再び満月に戻るのです。

この一連の周期的な変化を「月の満ち欠け」と呼びます。大昔の人々はこの非常に正確な周期を利用して暦(カレンダー)を作り、農作業や漁のタイミングを計っていました。このように、月の満ち欠けは私たちの生活や文化と深く結びついてきました。

ポイント

繰り返しになりますが、最も重要なのは「月そのものの形が変わっているのではない」という点です。月は常に球形ですが、地球から見える「月が太陽の光を反射して光っている部分」の形が変化しているのです。

月 満ち欠け 仕組み の基本

月の満ち欠けの仕組みを正しく理解するために、まず知っておかなければならない2つの大前提があります。これは理科のテストでも非常に重要なポイントです。

1. 月は自分で光っていない

夜空であれほど明るく輝いている月ですが、月は太陽のように自ら光を放つ「恒星」ではありません。月が光って見えるのは、太陽の光を反射しているからにほかなりません。

地球に太陽の光が当たっている側が「昼」、当たっていない反対側が「夜」になるのと同じように、月にも太陽の光が当たっている「昼」の部分(半球)と、当たっていない「夜」の部分(半球)が常に存在します。私たちが「月が光っている」と認識しているのは、この月の「昼」の部分を見ていることになります。

2. 月は地球のまわりを回っている

月は、地球にとって唯一の「自然衛星」です。そして、地球の重力に引かれて、地球のまわりを「公転」しています。約1ヶ月(正確には約27.3日)かけて地球のまわりをぐるりと一周します。

補足:天体の分類

- 恒星(こうせい):太陽のように、自ら光と熱を放つ天体。

- 惑星(わくせい):地球や火星のように、恒星のまわりを公転する天体。(自ら光らない)

- 衛星(えいせい):月のように、惑星のまわりを公転する天体。(自ら光らない)

この2つの基本原則、つまり「月は太陽の光を反射して光る」ことと、「月は地球のまわりを公転している」こと。この2つが組み合わさることで、月の満ち欠けという現象が引き起こされるのです。

月の見え方が変わる理由は?

では、なぜ月は地球のまわりを回ると、見かけの形が変わるのでしょうか。不思議に思うかもしれません。

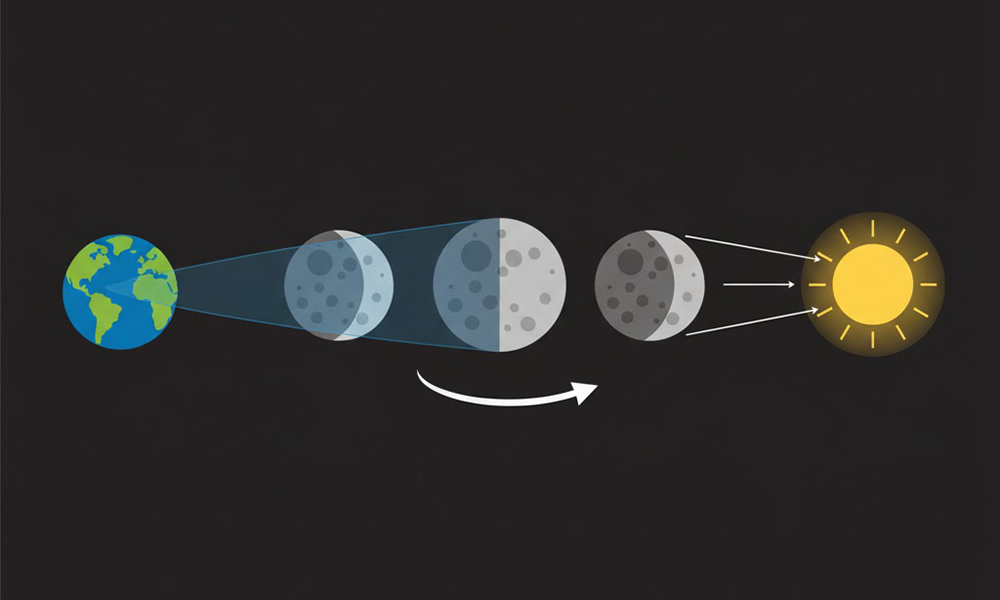

結論から言うと、「月が地球のまわりを公転することで、地球から見たときに、月の『昼(太陽に照らされている部分)』が見える割合と角度が変わる」からです。

月は、その位置に関わらず、常に半分(太陽に面した側)が照らされています。しかし、月が地球のまわりを動くにつれて、地球にいる私たちから、その「照らされた半球」をどの角度から眺めることになるかが、日々変化していきます。

例えば、照らされた部分を真正面から見るときもあれば(満月)、真横から見るとき(半月)、あるいは照らされていない裏側(夜の部分)しか見えないとき(新月)もある、というわけです。この「見える角度の変化」が、そのまま「見かけの形の変化」として私たちの目に映ります。

月の形が変わる 理由 は 位置関係

月の形が変わる 理由 は、月が地球のまわりを公転することによって引き起こされる「位置関係」の変化です。これが全てと言っても過言ではありません。

もし仮に、月が地球のまわりを公転せず、常に同じ位置に静止していたとしたら、どうなるでしょうか。その場合、太陽に照らされる部分も、地球から見える角度も変わらないため、月の形は(例えば半月のまま)毎日同じに見えるはずです。しかし、実際には月は動いています。

月が動くことで、「太陽」「地球」「月」という3つの天体の並び方が刻々と変わっていきます。この並び方の「角度」こそが、その時々の月の見え方を決める最大の要因なのです。

次の項目で、この3者の位置関係について、具体的な月の形と合わせて詳しく見ていきましょう。

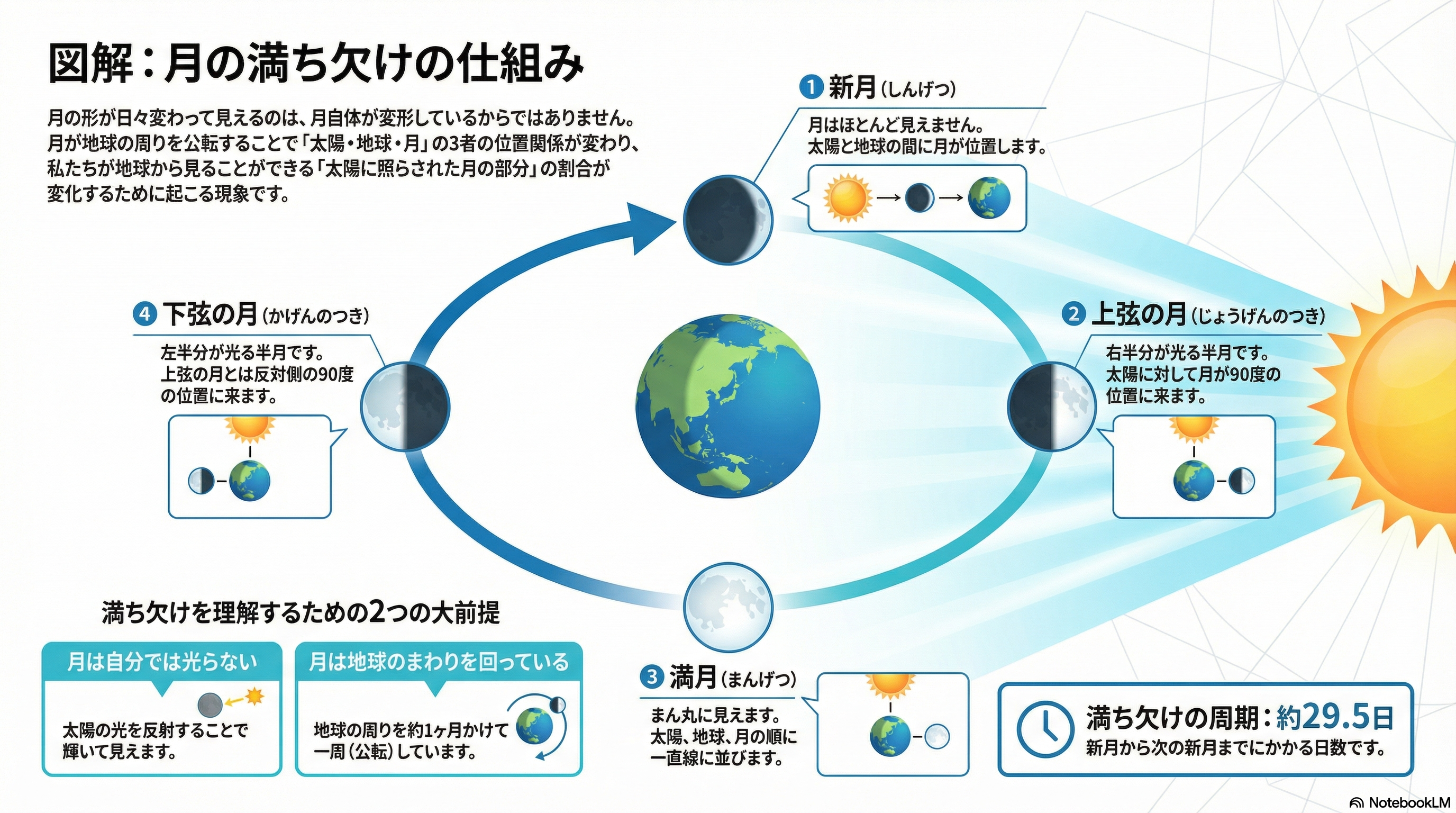

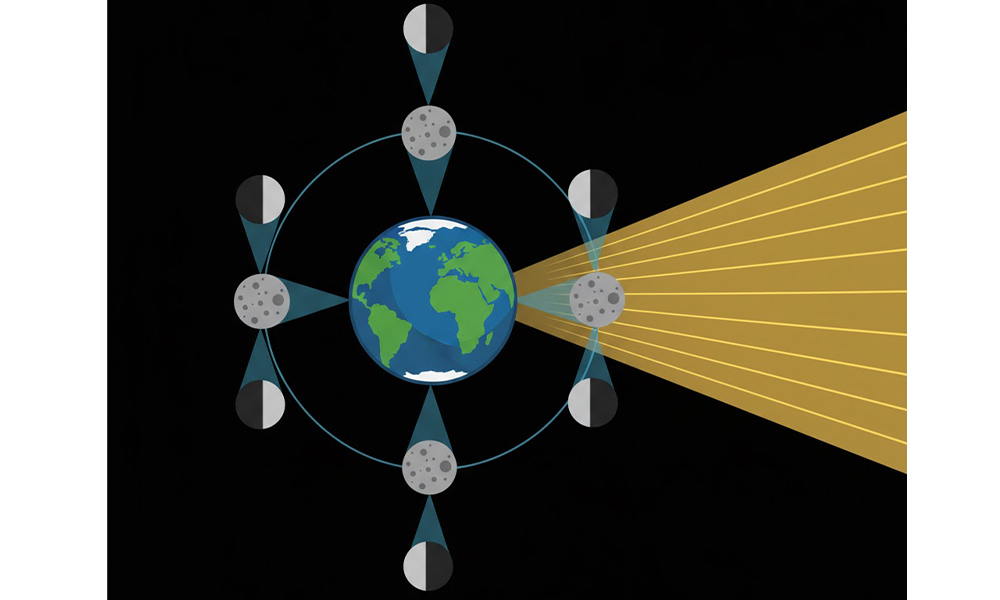

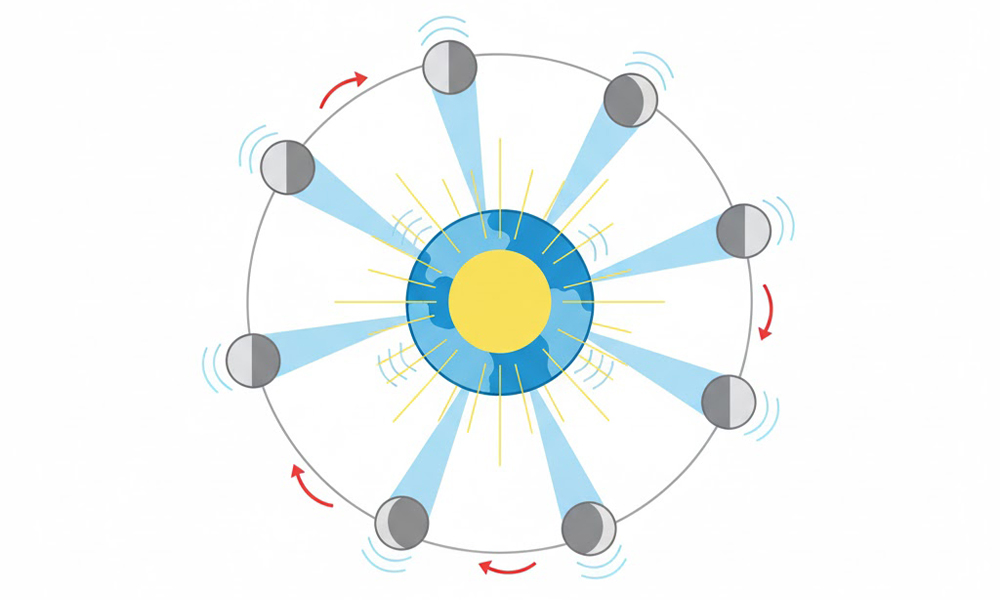

「太陽・地球・月」の位置関係 が鍵

月の満ち欠けは、「太陽・地球・月」の3者がどの位置にあるかによって、ほぼ全てが決まります。太陽の光は常に一方(例えば図の右側)から照らしていると仮定して、月が地球のまわりを(反時計回りに)移動するとどう見えるかを考えてみましょう。

① 新月(しんげつ)

位置:月が、太陽と地球の間に、ほぼ一直線に並んだ状態です。

見え方:地球から見ると、太陽に照らされていない月の「夜」の部分だけが、私たちの方を向いていることになります。そのため、月の姿は(太陽が明るすぎることもあり)ほとんど見えません。

② 三日月(みかづき)

位置:新月から少しだけ月が公転した状態です。

見え方:地球からは、照らされている部分がほんの少しだけ、右側(西側)に細い鎌のように見えます。これが「三日月」です。夕方の西の空に低く見え、すぐに沈んでしまいます。

③ 上弦の月(じょうげんのつき)

位置:月が、地球から見て太陽と90度の角度をなす位置(太陽の東側)に来た状態です。

見え方:太陽に照らされている月の「昼」の部分が、私たちから見てちょうど半分(右半分)だけ見えます。これが右側が光る半月、「上弦の月」です。昼頃に東からのぼり、夕方に南の空高く見えます。

④ 満月(まんげつ)

位置:地球が、太陽と月の間に、ほぼ一直線に並んだ状態です。(太陽-地球-月の順)

見え方:地球からは、太陽の光を全面的に反射している月の「昼」の部分が、真正面から全部見えるため、まん丸に見えます。太陽が沈む夕方頃に東からのぼってきます。

⑤ 下弦の月(かげんのつき)

位置:満月を過ぎてさらに公転し、地球から見て太陽と反対側(西側)の90度の角度をなす位置に来た状態です。

見え方:上弦の月とは逆に、左半分が光って見える半月になります。真夜中頃に東から昇ってくるため、明け方に南の空高く見えます。

このように、月が地球のまわりを公転することで3者の位置関係が変わり、地球から見える「月の光っている部分の割合」が周期的に変化していくのです。

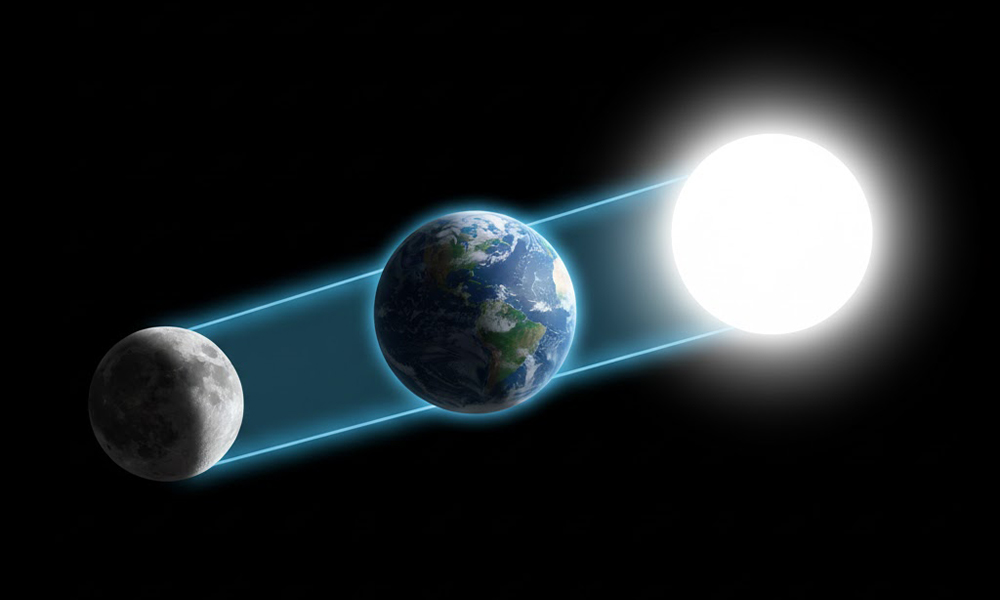

注意:「月食」との決定的な違い

月の満ち欠けの原因を「月が地球の影に入るから」と誤解している人が少なくありませんが、これは間違いです。月が地球の影(本影)に入って隠される現象は「月食(げっしょく)」と呼ばれ、満ち欠けとは全く別のしくみで起こる特別な現象です。

- 満ち欠け:月の「夜」の部分(太陽の光が当たっていない側)が見えている状態。

- 月食:月の「昼」の部分(満月)が、地球の「影」によって隠される現象。

月食は、太陽・地球・月が「満月」の位置で、かつ公転軌道も含めて完璧に一直線に並んだときにだけ起こります。(出典:国立天文台「月食とは」)

月の満ち欠けの仕組み わかりやすく深掘り

- 8つの月の形を覚えよう

- どのくらいの周期で起こる?

- 月の満ち欠けと生活の関わり

- 月の満ち欠けを観察してみよう

- 自由研究 でのまとめ方

- 月の満ち欠けの仕組み わかりやすく総まとめ

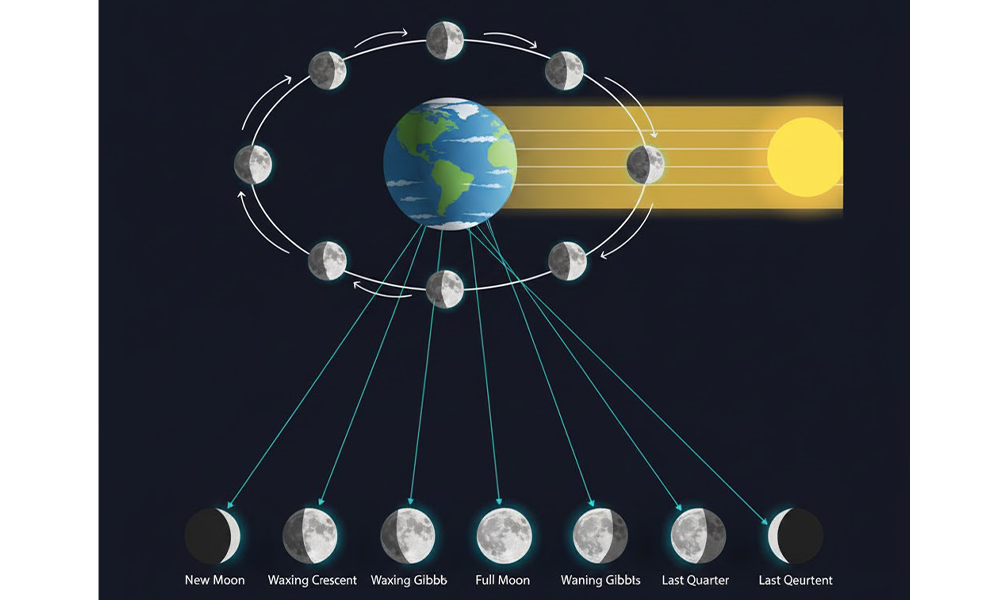

8つの月の形を覚えよう

月の満ち欠けには、その形や見え方に応じて、日本では昔から風情豊かな様々な呼び名が付けられてきました。ここでは、特に代表的な8つの形を、「月齢(げつれい)」順に紹介します。

「月齢」とは、新月(月が見えない状態)の瞬間を「0」として、そこから何日経過したかを示す数字です。月の満ち欠けの様子を知る目安となります。

| 月齢(目安) | 呼び名 | 読み方 | 特徴と見える時間帯・方角 |

|---|---|---|---|

| 約0日 | 新月 | しんげつ | 月が見えない状態。太陽とほぼ同じ方向にあるため、昼間に昇り、夕方に沈む。 |

| 約3日 | 三日月 | みかづき | 右側(西側)が細く光る。夕方、日が沈んだ直後の西の低い空に見え、すぐに沈む。 |

| 約7日 | 上弦の月 | じょうげんのつき | 右側(西側)が半分光る半月。昼頃に東からのぼり、夕方に南の空、真夜中に西の空に沈む。 |

| 約13日 | 十三夜月 | じゅうさんやづき | 満月の少し手前で、ほぼ丸い形。十五夜に次いで美しい月とされる。夕方に見え始める。 |

| 約15日 | 満月(十五夜) | まんげつ(じゅうごや) | まん丸な月。太陽が沈む夕方頃に東からのぼり、真夜中に南の空高く、明け方に西の空に沈む。 |

| 約17日 | 立待月 | たちまちづき | 満月より少し欠け始め、月の出が満月より遅くなる。(立って待っているうちに昇ってくる月の意味) |

| 約22日 | 下弦の月 | かげんのつき | 左側(東側)が半分光る半月。真夜中頃に東からのぼり、明け方に南の空高く、昼頃に西の空に沈む。 |

| 約26日 | 有明月 | ありあけづき | 左側(東側)が細く光る。明け方の東の空に見える。(夜が明けても空に残っている(有り明け)月の意味) |

豆知識:「上弦」と「下弦」の由来

なぜ「上」「下」と呼ぶのでしょうか。これは、半月を「弓」に、光と影の境界線(まっすぐな部分)を「弦」に見立てたことに由来するという説が有名です。

・上弦の月:夕方から夜にかけて西の空に沈むとき、弦(まっすぐな部分)が「上」を向いているから。

・下弦の月:明け方から昼にかけて西の空に沈むとき、弦が「下」を向いているから。

どのくらいの周期で起こる?

月の満ち欠けの周期について考えるとき、実は2つの異なる「周期」が存在します。この違いを理解することは、仕組みを深く知る上でとても重要です。

1. 朔望月(さくぼうげつ):平均 約29.5日

これが、私たちが普段「月の満ち欠けの周期」として認識しているものです。

新月から次の新月まで(または満月から次の満月まで)にかかる平均的な日数を指し、約29.5日(29日12時間44分)かかります。私たちが使っているカレンダーの「1ヶ月」は、この朔望月が元になっています。

2. 公転周期(こうてんしゅうき):平均 約27.3日

これは、月が地球のまわりを純粋に1周(360度)するのにかかる時間です。宇宙空間の動かない星々を基準にすると、月は約27.3日で地球のまわりを1周します。

「あれ? 1周するのに27.3日なら、満ち欠けの周期(新月から新月)も27.3日になるんじゃないの?」と疑問に思うかもしれませんね。これは非常に良い着眼点です。

この約2.2日間(29.5 – 27.3)のズレが生まれる理由は、地球も太陽のまわりを公転しているからです。

なぜズレるのか?(わかりやすく解説)

- 月が「新月」(太陽-月-地球)の位置からスタートします。

- 月が約27.3日かけて地球を1周し、元の位置に戻ってきます。

- しかし、その約27.3日の間に、地球も太陽のまわりを約27度ほど公転して移動してしまっています。

- そのため、月が元の位置に戻っても、太陽は地球の移動分だけ「先に進んだ」位置に見えます。

- 月が再び「新月」(太陽と同じ方向)になるためには、地球が移動した分だけ、さらに約2.2日間、追いかけて公転する必要があるのです。

月の満ち欠けと生活の関わり

月の満ち欠けは、夜空を彩る単なる天体ショーではなく、古くから私たちの生活や文化、そして地球環境そのものに深く関わってきました。

1. 暦(カレンダー)

前述の通り、月の満ち欠けの周期(朔望月:約29.5日)は「1ヶ月」という時間の単位の起源となりました。新月の日を「1日(ついたち)」とする「太陰暦(たいいんれき)」は、多くの古代文明で採用されました。

日本では、月の動きと太陽の動き(季節)の両方を組み合わせた「太陰太陽暦(たいいんたいようれき)」、いわゆる「旧暦」が明治時代まで使われており、「十五夜」や「十三夜」など、月に関連する行事が今も多く残っています。

2. 潮の満ち引き(潮汐)

海の海水面が1日に約2回、上がったり(満潮)下がったり(干潮)する「潮汐(ちょうせき)」は、主に月の引力によって引き起こされています。(太陽の引力も影響します)

特に、地球・月・太陽が一直線に並ぶ「新月」と「満月」の時期は、月と太陽の引力が同じ方向に強く働くため、満潮と干潮の差が最も大きくなります。これを「大潮(おおしお)」と呼びます。

防災上の注意点:大潮と高潮

大潮の時期は、1年の中でも特に潮位(海面の高さ)が高くなります。もしこの大潮の満潮時刻と、台風の接近や発達した低気圧による「高潮(たかしお)」が重なると、海水が防波堤を越えて浸水する危険性が非常に高まります。

大潮の時期に台風情報が出た場合は、特に沿岸部にお住まいの方は、潮位情報にも十分注意が必要です。(出典:気象庁「潮汐・海面水位の知識」)

3. 生物への影響

満月の夜にサンゴが一斉に産卵する現象や、ウミガメが満月の夜に上陸して産卵するなど、月の満ち欠け(月の明るさや引力)のリズムが、多くの生物の行動パターンに影響を与えている例が知られています。

補足:スーパームーンとは?

月の地球のまわりを回る軌道(みちすじ)は、きれいな円ではなく、少しだけ潰れた「楕円形」をしています。そのため、地球と月の距離は一定ではなく、最も近い時(近地点:平均約36万km)と、最も遠い時(遠地点:平均約40万km)があります。

この、月が地球に最も近づくタイミングと「満月」が重なると、地球から見える月は、最も遠い時の満月に比べて、見かけの大きさが約14%、明るさが約30%も増して見えます。これを俗に「スーパームーン」と呼びます。(天文学の正式な用語ではありませんが、広く使われています)

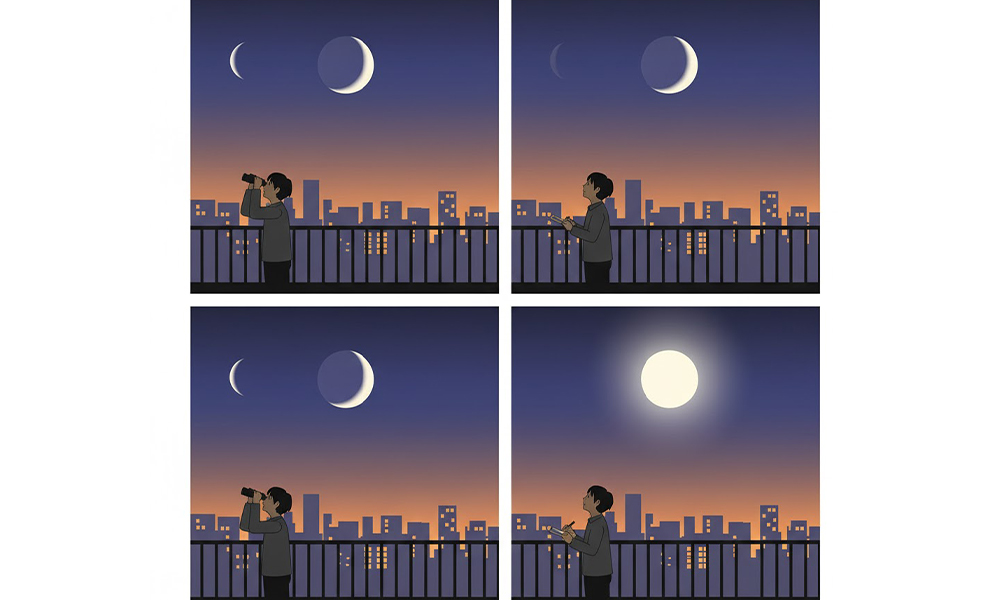

月の満ち欠けを観察してみよう

仕組みがわかったら、ぜひ実際の夜空で月を観察してみましょう。知識として知っていることと、実際に目で見て体験することは大きく違います。観察を続けると、月の形だけでなく、見える時間帯や方角も日々ダイナミックに変化していくことが実感できるはずです。

観察のポイント

- 同じ時刻・同じ場所で観察する:毎日同じ時刻(例:夜7時)に、なるべく同じ場所から観察すると、月の「形」の変化と「位置(方角や高さ)」の変化が昨日とどう違うか、非常によく分かります。

- 月の出・月の入りも意識する:月は太陽と同じように東から昇り、南の空を通って西に沈みますが、その月の出の時刻は毎日約50分ずつ遅れていきます。これも月の公転が原因です。この「遅れ」もぜひ実感してみてください。

- 安全な場所で:夜間の観察になるため、必ず開けた安全な場所(公園や自宅のベランダなど)で、できれば大人と一緒に行いましょう。

- 記録を取る:日付、時刻、方角(建物や木などを目印にする)、月の形をスケッチや写真で記録します。天気が悪くて見えない日も「×(曇り)」などと記録することが大切です。

簡単な実験で、仕組みを体感しよう

月の満ち欠けは、暗くできる部屋があれば、道具を使って簡単に実験し、仕組みを体感することができます。

- 懐中電灯やスマートフォンのライト、スタンドライトなど、強く照らせる光源を「太陽」役として、部屋の一方に固定します。

- 観察者(自分自身)が「地球」役になります。自分の頭が地球だと考えましょう。

- ピンポン球や発泡スチロール球、なければ丸めたティッシュなどでも構いません。これを「月」役として、棒の先につけたり、糸で吊るしたりして持ちます。

- 部屋を暗くし、「太陽(光源)」の光を「月(球)」に当てます。

- 腕を伸ばして持った「月」を、「太陽」の方向に向けた状態(これが新月)からスタートし、自分のまわり(「地球」のまわり)で、ゆっくり反時計回りに回してみましょう。

- 月の満ち欠けは、地球から見える「月の見かけの形」が変わる現象

- 月そのものの形が変化しているわけではない

- 月は自ら光っておらず、太陽の光を反射して輝いている(衛星である)

- 月は地球のまわりを公転している(約27.3日周期)

- 満ち欠けは「太陽・地球・月」の3者の位置関係が変わることで起こる

- 地球から見て、月の「太陽に照らされた部分(昼側)」が見える割合が変化する

- 新月は、月が太陽と地球の間にあり、月の夜側が地球に向いている状態

- 満月は、地球が太陽と月の間にあり、月の昼側が地球に向いている状態

- 上弦の月と下弦の月は、太陽・地球・月が直角(90度)の位置関係にある半月

- 満ち欠けの周期(新月から次の新月まで)は「朔望月」と呼ばれ、平均約29.5日

- 公転周期(約27.3日)と朔望月(約29.5日)にズレがあるのは、地球も太陽のまわりを公転しているため

- 月の満ち欠けは、旧暦(太陰太陽暦)や潮の満ち引き(大潮など)として生活に深く関わってきた

- 大潮と台風が重なると高潮の危険性が高まるため防災上の注意が必要

- 月が地球の影に入る「月食」とは、全く異なる現象である

- 月の軌道は楕円形であり、地球に最も近づいた時の満月がスーパームーンと呼ばれる

- 仕組みは、懐中電灯とボールを使った簡単な実験で体感できる

コメント