竜巻はなぜ起こる?原因と仕組みを中学生にも分かりやすく解説

竜巻はなぜ起こる?原因と仕組みを中学生にも分かりやすく解説

「竜巻はなぜ起こるのか?」と、ニュース速報や理科の授業で疑問に思ったことはありませんか。言葉は知っていても、それが具体的にどんな現象なのか、竜巻がどのような構造や仕組みで発生するのかについて、詳しく知る機会は少ないかもしれません。

竜巻の原因を簡単に知りたい、あるいは学校の自由研究などで竜巻発生メカニズムを深く理解したいという方もいるでしょう。また、竜巻は台風に関係するのか、竜巻が発生しやすい地形(例えば平野部)があるのか、被害が大きいアメリカだけの話で日本でも起こるのか、など、次々と疑問が浮かぶかもしれません。

この記事では、防災士の視点から、そうした竜巻に関するあらゆる疑問にお答えします。なぜあの恐ろしい渦が発生するのか、その核心に迫ります。

- 竜巻が発生する基本的なメカニズム

- 竜巻がどんな現象で、どのような構造をしているか

- 竜巻が発生しやすい気象条件や地形

- 日本とアメリカの竜巻の違い

竜巻はどんな現象?なぜ起こるか解説

- そもそも竜巻とはどんな現象なのか

- 竜巻の原因を簡単に知ろう

- 竜巻の発生する仕組みとは?

- 竜巻の構造はどうなっている?

- 詳細な竜巻発生メカニズム

そもそも竜巻とはどんな現象なのか

竜巻は、発達した積乱雲(せきらんうん)に伴って発生する、激しい渦巻き状の突風です。積乱雲は「入道雲」とも呼ばれ、夏によく見られるモクモクと空高く発達する雲のことです。

この積乱雲から地上に向かって伸びる、非常に強い風の渦が竜巻の正体です。竜巻は短時間(数分から数十分程度)で消えることが多いですが、その破壊力はすさまじく、局所的に甚大な被害をもたらす力を持っています。

見た目は、積乱雲の底から地面に向かって伸びる漏斗(ろうと)状または柱状の雲を伴うことが多く、その直径は数十メートルから数百メートルにも及びます。移動速度も非常に速く、時には時速100km近いスピードで移動することもあり、自動車でも追いつけないほどです。

台風は広い範囲に長時間影響を与えますが、竜巻は「狭い範囲を短時間で破壊し尽くす」という特徴があります。その局所的な破壊力は、台風の暴風域以上になることも珍しくありません。実際に、過去の竜巻被害では、住宅が基礎ごと吹き飛ばされたり、自動車が何十メートルも飛ばされたりする事例が報告されています。

竜巻と他の突風の違い

積乱雲がもたらす激しい突風は竜巻だけではありません。気象庁は、竜巻のほか「ダウンバースト」や「ガストフロント」といった現象にも、竜巻注意情報などを通じて注意を呼びかけています。

| 種類 | 特徴 |

|---|---|

| 竜巻 | 積乱雲に伴う強い上昇気流による渦巻き。被害は帯状・線状に残ることが多い。 |

| ダウンバースト | 積乱雲から吹き降ろす下降気流が地表に衝突し、水平に広がる突風。被害は広範囲に放射状に広がる。 |

| ガストフロント | 積乱雲の下でできた冷たい空気が、暖かい空気側に流れ出すことで発生する突風(冷気の先端)。突風のほか、気温の急低下を伴う。 |

特にダウンバーストは、航空機事故の原因にもなる危険な現象です。竜巻注意情報が発表された際は、これらの突風すべてに警戒が必要です。

竜巻の原因を簡単に知ろう

竜巻の原因をできるだけ簡単に言うと、「大気の状態が非常に不安定」になることです。

では、「大気が不安定」とはどういう状態でしょうか。それは、地上付近にある「暖かく湿った空気」の上に、上空から「冷たく乾いた空気」が流れ込んできた状態を指します。

例えば、水(冷たい空気)と油(暖かい空気)をイメージしてください。油(暖かい空気)は軽いので上に、水(冷たい空気)は重いので下に行こうとします。しかし、何らかの理由で水が油の上に乗ってしまったらどうでしょう?非常に不安定で、すぐにひっくり返ろうとしますよね。

これと同じことが大気でも起こります。暖かく湿った空気は軽く、上空へ昇りやすい性質があります。逆に上空に強い寒気が入ると、空気は重くなり下降しようとします。このバランスが崩れ、地上から空気が一気に駆け上がる「強い上昇気流」が発生します。この上昇気流こそが、積乱雲を発達させ、竜巻の強大なエネルギー源になるのです。

中学生の皆さんにも分かりやすく例えると、お風呂の栓を抜いたときにできる渦によく似ています。あの渦は、水が重力で下に落ちようとして発生しますよね。

竜巻の場合はその逆で、地上の空気がものすごい勢いで上空に「吸い上げられる」ときに発生する渦だとイメージしてみてください!

竜巻の発生する仕組みとは?

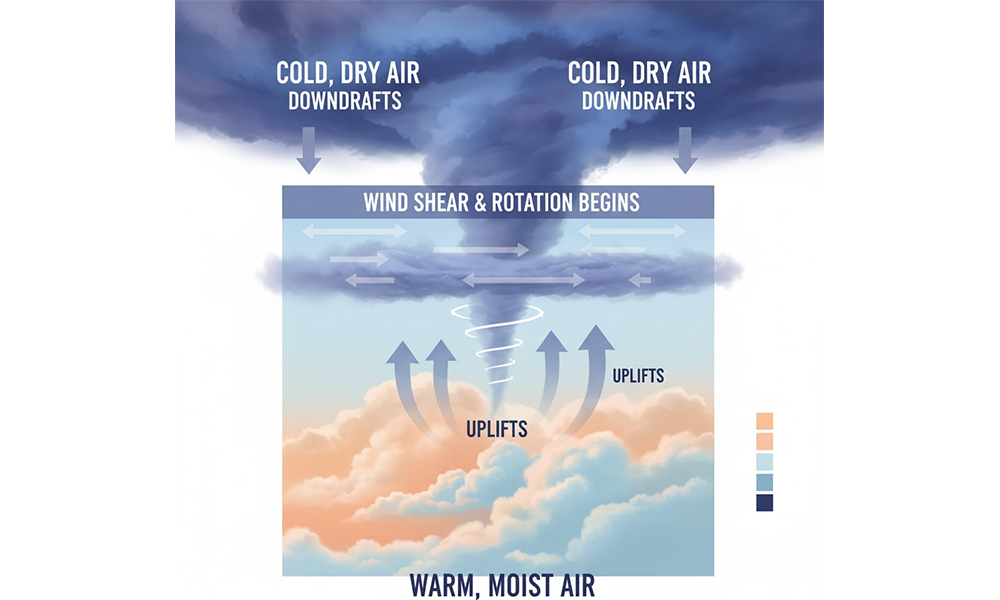

竜巻が発生するためには、主に「回転する空気の流れ」と、先ほど説明した「強い上昇気流」という2つの条件が揃うことが必要です。

まず、なぜ空気が回転するのでしょうか。それは、高さによって風の吹く方向や速さが違うためです。これを専門用語で「ウィンドシア(風のシア)」と呼びます。

例えば、地上付近では南からの湿った風が吹いているのに、その少し上空では西からの強い風(偏西風など)が吹いていると、その間で空気は水平方向(地面と平行)に回転し始めます。ちょうど、床に置いた鉛筆の上を手のひらで押しながら前に動かすと鉛筆が転がるのと同じです。

こうして生まれた水平の空気の渦が、発達した積乱雲による「強い上昇気流」によって、縦方向(地面と垂直)に引き起こされるのです。

竜巻発生のイメージ(2ステップ)

- 地上近くで、高さによる風向きや風速の違い(ウィンドシア)により、水平な空気の渦(回転)が生まれます。

- 発達した積乱雲の強い上昇気流が、その水平な渦を吸い上げ、縦方向の細長い渦(竜巻)に変えます。

このとき、非常に重要な物理法則が働きます。それは「角運動量保存の法則」です。

これは、フィギュアスケートの選手がスピンをするとき、広げていた腕を体に引き寄せると、回転スピードが急激に上がるのと同じ原理です。上昇気流によって水平の渦が細く引き伸ばされる(=腕を縮める)ことで、回転が猛烈に加速し、破壊的な力を持つ竜巻が形成されると考えられています。

竜巻の構造はどうなっている?

竜巻は、その中心に非常に強い上昇気流があり、その周りを猛烈なスピードの風が渦を巻いて取り囲む構造をしています。

最も特徴的なのは、竜巻の中心部では気圧が極端に低くなっていることです。大型で強力な竜巻の中心気圧は、台風の中心気圧(台風の目)よりもさらに低くなることがあると推定されています。

気圧が極端に低いと、外側から中心に向かって空気を強く吸い込む力が働きます。この「掃除機のような吸い込む力(気圧差)」と、「回転しながら吹き付ける猛烈な風(風圧)」の複合的な力によって、家屋は内側から爆発するように破壊されたり、屋根が簡単に吹き飛ばされたり、重い車が持ち上げられたりするのです。

私たちが普段目にする「漏斗状(ろうとじょう)の雲」は、この中心の気圧が急激に下がることで、空気中の水蒸気が冷やされて水滴に変わり、雲となって「可視化」されたものです。つまり、目に見えている雲の周りにも、実際には透明で見えない猛烈な風の渦が存在しています。

時々、空の雲が地面まで達していないように見えることがあります。しかし、絶対に油断は禁物です。地面の近くではすでに透明な渦が発生している可能性があり、地上の砂ぼこりやガレキ、ゴミ(これらをデブリと呼びます)が円を描くように巻き上がり始めたら、それは竜巻が地上に達した危険なサインです!

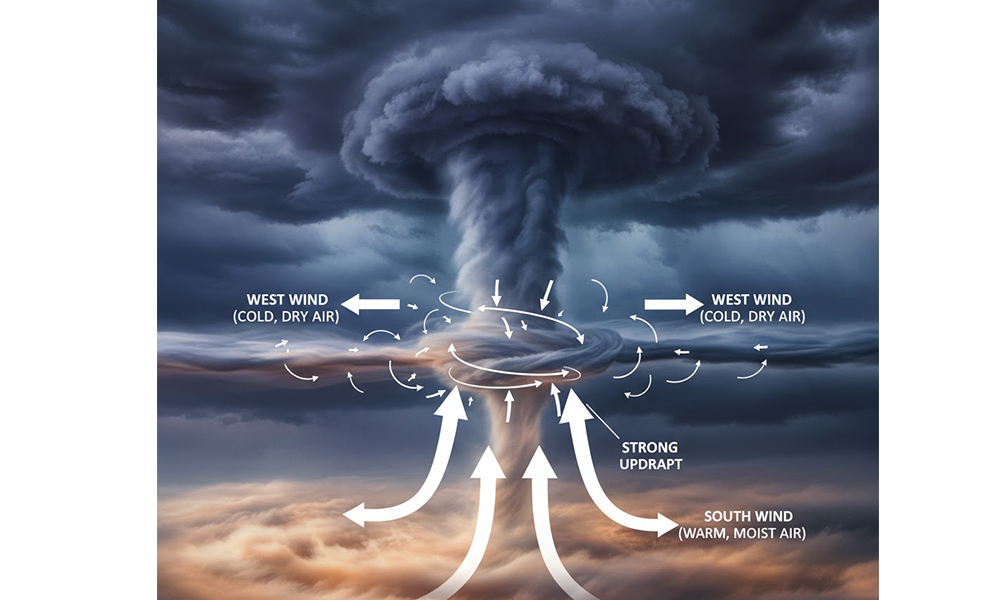

詳細な竜巻発生メカニズム

竜巻の発生メカニズムは、まだ完全に解明されていない複雑な部分も多いですが、特に強力で長寿命な竜巻の多くは「スーパーセル(Supercell)」と呼ばれる、非常に特殊で巨大な積乱雲に伴って発生することが分かっています。

スーパーセルとは?

スーパーセルは、通常の積乱雲(30分~1時間程度で衰弱する)とは全く異なる積乱雲です。最大の特徴は、雲全体がゆっくりと回転していることで、この回転が雲の勢力を数時間にわたって維持させる「エンジン」の役割を果たします。

この雲内部にある回転する上昇気流の塊を「メソサイクロン」と呼び、その直径は数kmから十数kmにも及びます。このメソサイクロンから、さらに強力で小さな渦が生まれ、それが地上にまで達したものが「竜巻」となります。

スーパーセルは竜巻だけでなく、野球ボールやソフトボールほどもある巨大な雹(ひょう)や、広範囲に被害を及ぼす猛烈なダウンバーストなども引き起こす、最も危険な気象現象の一つです。

日本でもスーパーセルは発生する

日本でも、スーパーセルが原因とみられる竜巻は発生しています。もし、空が急に真っ暗になり、ゴルフボール大以上の大きな雹が降ってきたり、「ゴーッ」という列車やジェット機のような音が地響きと共に聞こえたりした場合は、最強クラスの竜巻がすぐ近くに迫っている可能性があります。

そのような兆候を感じたら、直ちに最も安全な場所(頑丈なコンクリート建物の1階、窓のない部屋やトイレ、地下室など)へ避難してください。

竜巻がなぜ起こるかわかる発生条件

- 竜巻は台風に関係する?

- 竜巻が発生しやすい地形とは

- 竜巻は日本でも起こるの?

- 竜巻といえばアメリカ?

- 竜巻がなぜ起こるか理解し備えよう

竜巻は台風に関係する?

結論から言うと、はい、竜巻は台風と深く関係しています。

台風は、竜巻の発生に必要な「1. 暖かく湿った空気(不安定な大気)」と「2. 風の回転を生む要因(ウィンドシア)」の両方を、非常に強力的にもたらすからです。

台風本体が近づくと、その中心から数百kmも離れた場所(台風の暴風域の外側)でも、台風を取り巻く活発な雨雲(アウターバンド)の影響で大気の状態が非常に不安定になります。さらに、台風に流れ込む風は、地上付近と上空で向きや強さが大きく異なるため、竜巻の発生源となる「風のシア」が極めて強くなります。

特に危険とされるのは、台風の進行方向の右側(北東側)のエリアです。このエリアでは、台風自体の反時計回りの風と、竜巻を生み出す風のシアが重なりやすく、竜巻が集中して発生しやすいとされています。

台風接近時は竜巻にも最大級の警戒を

2019年10月に千葉県市原市などで甚大な被害をもたらした竜巻は、台風19号が関東地方に接近している最中に発生しました。この事例のように、台風が近づいている時は、暴風雨や高潮だけでなく、突発的に発生する竜巻にも最大限の警戒が必要です。

もちろん、台風だけでなく、日本付近を通過する寒冷前線や温帯低気圧が通過する際も、同様に大気が不安定になり強いシアが発生するため、竜巻が発生しやすくなります。

竜巻が発生しやすい地形とは

竜巻は、特定の気象条件が揃えばどこでも発生する可能性がありますが、統計的には平野部や沿岸部で発生しやすい傾向が確認されています。

その理由は、山地が少ない開けた場所(平野部)では、異なる性質を持つ風(例えば、海からの湿った風と内陸からの乾いた風)が遮られることなく真正面からぶつかり合い、空気の渦(シアラインや収束線)が生まれやすいためです。

日本では、関東平野、濃尾平野(愛知県・岐阜県)、宮崎平野などの広い平野部や、高知県、愛知県、沖縄県といった沿岸部で発生報告が比較的多くなっています。

また、海上で発生した竜巻がそのまま陸地に上陸し、被害をもたらすケースも少なくありません。海上で発生している竜巻は「海上竜巻(ウォータースパウト)」と呼ばれ、比較的勢力が弱いものが多いですが、陸地に上陸すると勢力を強めることがあるため注意が必要です。

内陸部や山間部でも油断は禁物

「平野部で発生しやすい」からといって、「山が近い内陸部だから安全」ということにはなりません。2012年5月に茨城県つくば市で甚大な被害(死者1名、負傷者多数、住家全壊200棟以上)を出した竜巻は、内陸部で発生しました。

気象条件さえ揃えば、地形に関わらず、場所を問わず竜巻は発生する可能性があります。どの地域にお住まいでも油断はできません。

竜巻は日本でも起こるの?

はい、日本でも竜巻は発生します。アメリカのトルネードに比べて規模が小さいことが多いため、あまり知られていないかもしれませんが、決して珍しい現象ではありません。

日本は台風の通り道であることに加え、四季の変化がはっきりしており、春や秋にはシベリアからの冷たい空気と太平洋からの暖かい空気が日本列島上空で頻繁にぶつかり合います。これは、竜巻が発生しやすい気象条件が日常的に揃いやすい国であることを意味します。

気象庁の統計によると、日本国内での竜巻の発生確認数は、年間平均で約25件(海上竜巻を除く、2007~2015年の統計)とされています。(出典:気象庁 竜巻等の突風データベース「竜巻の年別発生確認数」)

海上竜巻を含めると、その数はさらに多くなります。

発生時期としては、7月~11月、特に台風シーズンである9月や10月に多くなる傾向があります。一方で、冬の日本海側(秋田県や山形県など)では、大陸からの冷たい季節風が比較的暖かい日本海の上を通ることで積乱雲が発達し、「冬季竜巻」が発生することもあり、日本は一年を通じて竜巻に注意が必要な国と言えます。

「日本は竜巻が少ない国」というイメージは、もしかしたら捨てた方が良いかもしれません。いつ、どこで発生してもおかしくない、私たちにとって非常に身近な災害として認識を改め、日頃から「もし竜巻が来たらどうするか」を考えておくことが重要です。

竜巻といえばアメリカ?

竜巻といえば、アメリカの広大な平原を巨大な渦が襲う「トルネード」の映像を思い浮かべる人が多いでしょう。そのイメージは正しく、アメリカは発生件数と規模(強さ)の両方で、日本とは比較にならない「竜巻大国」です。

特にアメリカ中西部(テキサス州、オクラホマ州、カンザス州など)は「トルネード・アレイ(竜巻街道)」と呼ばれています。この地域では、西にあるロッキー山脈を越えてきた乾いた冷たい寒気と、南にあるメキシコ湾から流れ込む非常に暖かく湿った空気が、広大な平原で真正面から衝突します。これは、世界で最も強力なスーパーセル(竜巻の親雲)が発生しやすい完璧な環境です。

日本とアメリカの竜巻比較

| 項目 | 日本 | アメリカ |

|---|---|---|

| 年間発生数(平均) | 約25件(海上除く) | 約1,300件 |

| 規模 (藤田スケール) | F0〜F3がほとんど。 F4以上は公式には未確認。 | F4やF5といった「超巨大竜巻」が 毎年複数発生する。 |

| 主な原因 | 台風、寒冷前線、低気圧など | スーパーセル(巨大積乱雲) |

アメリカでは、F5(藤田スケール)に分類されるような、風速100m/sを超え、街一つを壊滅させるほどの超巨大な竜巻が実際に発生します。

しかし、ここで注目すべきデータがあります。国の面積(単位面積)あたりで発生確認数を比較すると、日本の発生確認数はアメリカの半分程度という気象庁の報告もあり、人口密度が高い日本では、一度の竜巻で甚大な人的・物的被害が出るリスクが常に潜んでいるのです。

竜巻がなぜ起こるか理解し備えよう

竜巻がなぜ起こるのか、その基本的なメカニズムから、発生しやすい条件、日本とアメリカの違いまで、ご理解いただけたでしょうか。

竜巻の発生をピンポイントで「〇時〇分に、〇〇市で発生します」と予測することは、発生時間が短く局所的すぎるため、現代の科学技術をもってしても非常に困難です。しかし、どのような時に(気象条件)、どのような場所で(地形)発生しやすいかを知ることは、私たち自身が危険を察知し、防災行動を起こすための第一歩となります。

積乱雲が近づく兆候(急に空が暗くなる、雷が鳴る、雹(ひょう)が降る、ゴーッという音がする、気圧の変化で耳に違和感を感じるなど)を察知したら、すぐに気象庁のウェブサイトなどで「竜巻発生確度ナウキャスト」を確認してください。(参照:気象庁 竜巻発生確度ナウキャスト)

この情報は、竜巻などの激しい突風が発生する可能性を10分ごとに更新しており、危険が迫っているかを視覚的に知ることができます。自分のいる場所に危険が迫っていると分かったら、ためらわずに避難行動に移してください。

この記事のまとめ

- 竜巻は積乱雲に伴う激しい渦巻き状の突風

- 竜巻の原因は「大気の状態が非常に不安定」になること

- (地上:暖湿気流 / 上空:寒気)

- 強い上昇気流と空気の回転(ウィンドシア)という条件が揃うと発生する

- 回転する空気が上昇気流で引き伸ばされると回転が加速する(角運動量保存)

- 竜巻の構造は中心が極端な低気圧で強い上昇気流がある

- 目に見える雲の周りにも透明な渦が存在する

- 特に強力な竜巻はスーパーセルという巨大積乱雲から発生する

- 竜巻は台風の接近時に非常に関係が深く発生しやすい

- 台風の進行方向の右側(北東側)は特に危険なエリア

- 竜巻が発生しやすい地形は開けた平野部や沿岸部

- ただし山間部など内陸部でも竜巻が発生する可能性はある

- 竜巻は日本でも年間平均25件ほど発生している(海上除く)

- 日本では特に7月から11月(台風シーズン)に多いが冬も発生する

- アメリカは発生件数も規模も日本とは桁違いに大きい

- しかし単位面積あたりで比較すると日本も竜巻は少なくない

- メカニズムを理解し竜巻注意情報やナウキャストで備えよう

コメント