【小学生向け】季節・四季がある理由をわかりやすく解説!

【小学生向け】季節・四季がある理由をわかりやすく解説!

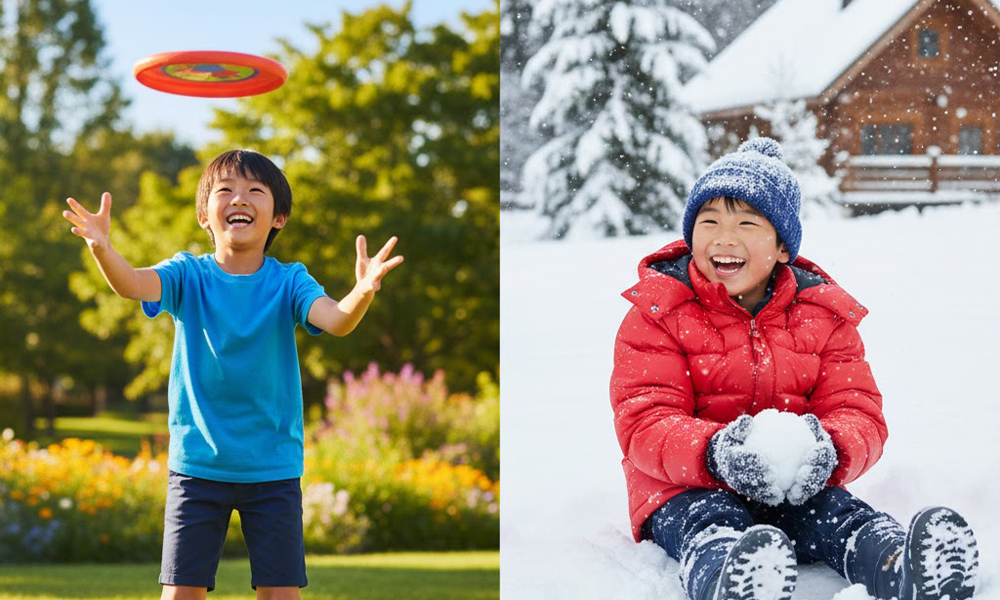

「どうして夏はあつくて、冬はさむいの?」「季節・四季がある理由はなんだろう?」そんなぎもんをもったことはありませんか。天気が良い日に公園であそんでいると、夏はあせびっしょりになるのに、冬はこごえそうになりますよね。

この記事では、小学生向けに「季節・四季がある理由」をわかりやすく解説します。四季ってなに?という基本から、春・夏・秋・冬の違いを見てみましょう。わたしたちが感じるあつさ・さむさだけでなく、季節の違いが生まれる理由や、夏はなぜ暑い?冬はなぜ寒い?といった、理科のテストにも役立つぎもんにも答えていきます。

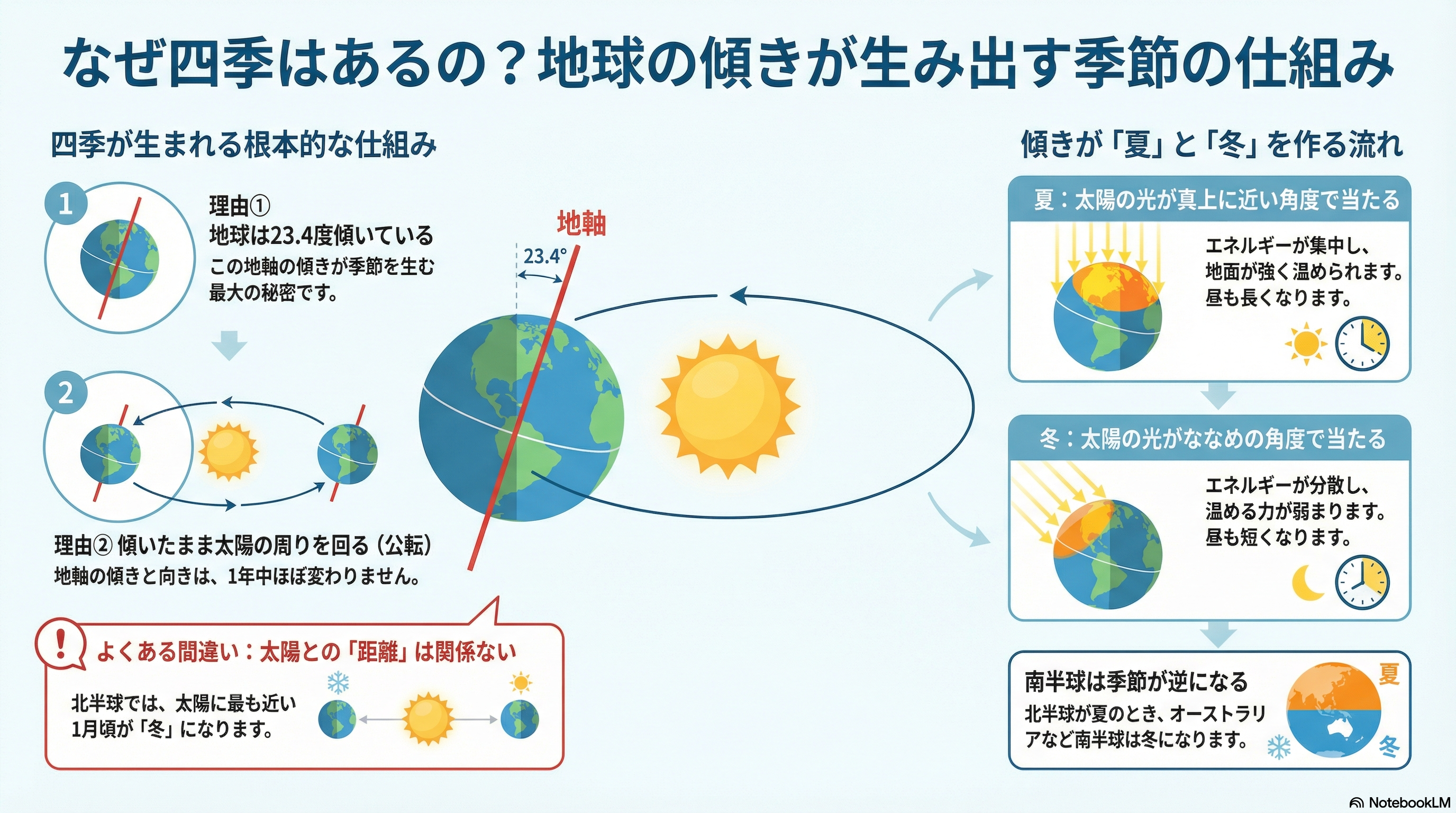

じつは、地球は丸くて少し「ななめ」にかたむいていることが、季節がある理由と大きく関係しています。その「地軸」のかたむきと、太陽の光が当たる角度が違うから季節が変わるのです。このふしぎな地球のしくみを、いっしょにたんけんしていきましょう。

また、太陽の動きと季節の関係や、昼の長さが変わる理由、地面にできる影が長くなったり短くなったりするのも季節の証拠であることも学びます。「四季があるのは日本だけ?」、それとも「世界には四季がない国もある?」といった、世界に目をむけるぎもんも解決します。春夏秋冬の自然の変化を観察してみようという、夏休みや冬休みの自由研究にも役立つヒントもたくさんのせています。

- 地球が傾いていること(地軸)が季節の根本的な理由だとわかる

- 太陽の光の当たり方(角度)と気温がどう関係しているかがわかる

- 1年で昼の長さや影の長さが変わる理由がわかる

- 日本以外の国々(熱帯や極地)の季節についても知れる

夏が暑い理由は?そなぷーと学ぶ“地球の傾き”と四季のしくみマンガ

季節・四季がある理由をわかりやすく(小学生向け)解説!

- 四季ってなに?春・夏・秋・冬の違いを見てみよう

- 季節の違いが生まれる理由とは?

- 地球は丸くて少し「ななめ」にかたむいている!

- 季節がある理由は地軸のかたむき

- 太陽の光が当たる角度が違うから季節が変わる

- 夏はなぜ暑い?冬はなぜ寒い?

四季ってなに?春・夏・秋・冬の違いを見てみよう

日本には「四季(しき)」があります。みなさんも知っている、春・夏・秋・冬の4つの季節のことですね。わたしたちは、1年をとおしてこの4つの季節を順番にたいけんしています。

たとえば、こんなちがいがあります。

- 春:さくらやチューリップの花がさき、だんだんあたたかくなります。冬みんしていた動物たちも目をさまします。

- 夏:太陽がジリジリとてりつけ、気温がとても高くなります。プールや海があいしく、カブトムシなどのこん虫が活発になります。

- 秋:すずしい風がふくようになり、すごしやすくなります。木のはが赤や黄色にいろづき(紅葉)、お米やくだものなど、たくさんの「みのり」があります。

- 冬:気温がぐっと下がり、さむい日が続きます。場所によっては雪がふり、動物たちはじっと春をまっています。

このように、1年をとおして気温や天気、まわりの自然のようすがグルグルとかわっていくことを「季節のうつりかわり」と呼びます。でも、どうしてこんな風に、きまった順番で季節は変わっていくのでしょうか。

季節の違いが生まれる理由とは?

季節の違いが生まれる理由は、ひとことで言うと「地球が、地軸(ちじく)というじくをかたむけたまま、太陽のまわりをまわっている(公転している)から」です。

「え?それだけ?」と思うかもしれませんが、これが一番大切なポイントです。

よくあるまちがいとして、「太陽と地球のきょりが、夏は近くなって、冬は遠くなるから」というものがあります。たしかに、地球は太陽のまわりを「まん丸」ではなく「少しだけだ円」の形にまわっているので、きょりは一年で少しだけ変わります。

しかし、これは季節ができる主な理由ではありません。

よくあるカンちがい:きょりは関係ない?

じつは、地球が太陽に一番近づくのは1月上旬ごろです。北半球(日本があるがわ)は、このとき「冬」ですね。いっぽう、地球が太陽から一番遠ざかるのは7月上旬ごろで、このとき北半球は「夏」です。

もし、きょりが季節の理由なら、太陽に近い1月が夏になってしまうはずです。このことからも、きょりの変化は、季節ができる理由にはならないことがわかります。

季節をときあかすカギは、太陽とのきょりではなく、地球の「かたむき」にあります。次の見出しで、この「かたむき」について、くわしく見ていきましょう。

地球は丸くて少し「ななめ」にかたむいている!

みなさんは、おうちや学校で地球ぎを見たことがありますか?地球ぎの多くは、じくがまっすぐではなく、少し「ななめ」にかたむいたすがたをしていますね。

あれは、本物の地球のすがたを正しくあらわしています。地球は、北極と南極をむすんだ「地軸(ちじく)」とよばれる目に見えないじくを中心に、1日1回コマのようにまわっています(これを自転といいます)。

そして、この地軸が、太陽のまわりをまわる道(これを公転面といいます)に対して、まっすぐ(垂直)ではなく、約23.4度かたむいているのです。(出典:国立天文台「季節はなぜ変化するのか?)

この「ななめ」のかたむきこそが、地球に春・夏・秋・冬というゆたかな季節を生み出す、最大のひみつなのです。

季節がある理由は地軸のかたむき

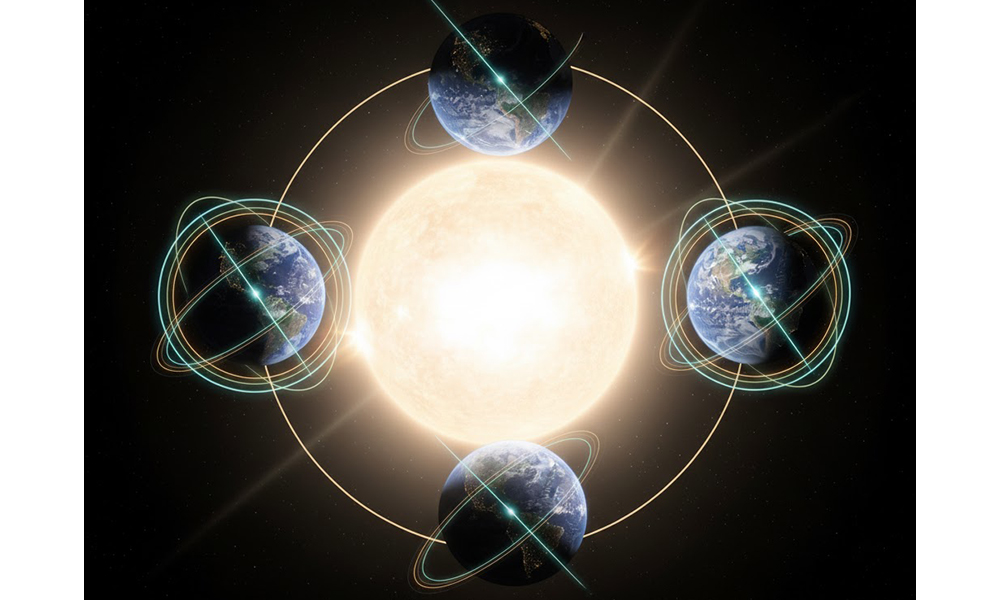

地球は、地軸を約23.4度かたむけた「ななめ」のしせいのまま、1年かけて太陽のまわりを1周します(これを公転といいます)。

ここで一番大切なのは、「地軸のかたむき(約23.4度)と、そのかたむいている方向は、1年中ほぼ変わらない」ということです。地球は、かたむいたままのしせいをキープして、太陽のまわりをまわるのです。

そのため、太陽のまわりをまわる「いち」によって、地球の北半球(日本のあたり)が太陽の方向をグッとむく時期と、はんたいに太陽からそっぽをむく時期ができます。これが季節のちがいを生みます。

- 北半球が太陽の方向をむく時期 → 北半球は「夏」(このとき南半球は「冬」)

- 北半球が太陽とはんたいをむく時期 → 北半球は「冬」(このとき南半球は「夏」)

- その中間の時期 → 北半球は「春」と「秋」

もし地軸がかたむいていなかったら? 他の惑星は?

もし地球の地軸がかたむいていなかったら(まっすぐだったら)、太陽の光はいつも赤道(地球のまんなか)をまっすぐてらし、1年中おなじような気候がつづき、季節の変化はなくなります。

じつは、太陽系のわくせいの中では、水星や金星はそのようなじょうたいに近いです。ぎゃくに、天王星(てんのうせい)のように地軸がほぼ横だおし(約98度!)になっていると、北極や南極で昼が何十年もつづく夏と、夜が何十年もつづく冬という、とてもはげしい季節になります。

地球の「約23.4度」という「ほどよい」かたむきが、わたしたちがくらすのにちょうどよい四季を生み出しているのです。

太陽の光が当たる角度が違うから季節が変わる

地軸がかたむいたまま公転すると、なにが変わるのでしょうか?それは、太陽の光が地面に当たる「角度」です。

たとえば、北半球が太陽の方向にかたむいているとき(夏)、太陽は空の高いところからのぼり、お昼にはほぼ真上に近い角度で地面をてらします。

いっぽう、北半球が太陽とはんたいの方向にかたむいているとき(冬)、太陽は空のひくいところからのぼり、お昼でもななめの角度でしか地面をてらしません。

この「角度」のちがいが、あつさ・さむさのちがいを生みます。

かい中電灯でくらべてみよう!

ためしに、へやを暗くして、かい中電灯の光をかべやゆかに当ててみてください。

- まず、かべに対してまっすぐ(真上から)光を当てると、光はせまいところにあつまり、とても明るくなりますね。

- 次に、ななめから光を当てるとどうでしょう?光が当たるめんせきは広くなりますが、明るさはうすく、弱くなりませんか?

太陽の光(エネルギー)もこれとまったく同じです。真上に近い角度でてらされる夏は、せまいところに太陽のエネルギーが集中するのであつくなり、ななめの角度になる冬は、おなじエネルギーが広いところにてらされる(分散する)のでさむくなるのです。

夏はなぜ暑い?冬はなぜ寒い?

太陽の光が当たる角度のちがいは、あつさ・さむさを決める大きな理由でした。ですが、理由はもう一つあります。それは「昼の長さ」です。

北半球が「夏」のとき(夏至のころ)

北半球が太陽の方向にかたむいているため、太陽からたくさんの光を受けます。

- 理由① 太陽の角度(南中高度):高くなります。光は地面に集中して当たり、地面を強くあたためます。

- 理由② 昼の長さ:太陽が出ている時間が長くなります(夜は短くなります)。

この2つの理由から、地面がうけとる太陽のエネルギーがとても多くなり、さらに夜が短いためにあたたまった熱がにげにくいため、気温がどんどん上がります。これが夏があつい理由です。

北半球が「冬」のとき(冬至のころ)

北半球が太陽とはんたいの方向にかたむいているため、太陽からの光のうけ方が少なくなります。

- 理由① 太陽の角度(南中高度):ひくくなります。光はななめに当たり、地面に広がるため、あたためる力が弱くなります。

- 理由② 昼の長さ:太陽が出ている時間が短くなります(夜は長くなります)。

この2つの理由から、地面がうけとる太陽のエネルギーがとても少なくなり、さらに夜が長いために地面の熱がたくさんにげてしまうため、気温が下がります。これが冬がさむい理由です。

春と秋は、この夏と冬のちょうど中間のじょうたい(光の当たる角度も昼の長さも中間)になります。

| 季節 | 地軸のかたむき | 太陽の角度(高さ) | 昼の長さ | うけとるエネルギー |

|---|---|---|---|---|

| 夏(夏至のころ) | 太陽の方向にかたむく | 高い(真上に近い) | 長い | 多い(→あつい) |

| 冬(冬至のころ) | 太陽とはんたいをむく | ひくい(ななめ) | 短い | 少ない(→さむい) |

太陽と影でわかる!季節・四季がある理由(小学生向け)

- 太陽の動きと季節の関係(昼の長さが変わる理由)

- 影が長くなったり短くなったりするのも季節の証拠

- 四季があるのは日本だけ❔

- 世界には四季がない国もある

- 春夏秋冬の自然の変化を観察(季節・四季がある理由)

太陽の動きと季節の関係(昼の長さが変わる理由)

季節によって「昼の長さ」がかわるのも、「太陽の動き(通り道)」がかわるのも、すべて地軸のかたむきが原因です。

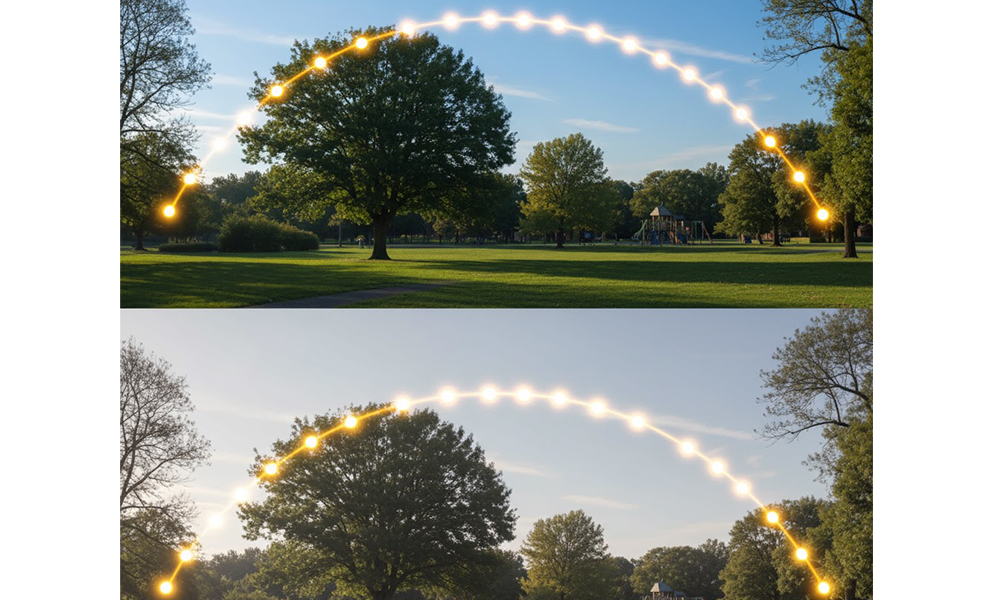

日本では、太陽は東からのぼり、南の空をとおって、西にしずみます。この太陽の空での「通り道」が、季節によって大きくかわるのです。

- 夏(夏至のころ):太陽は東よりも北よりからのぼり、空の高いところをとおって、西よりも北よりにしずみます。空に出ているアーチがとても長くなるため、昼が一番長くなります。

- 冬(冬至のころ):太陽は東よりも南よりからのぼり、空のひくいところをとおって、西よりも南よりにしずみます。空に出ているアーチがとても短くなるため、昼が一番短くなります。

- 春(春分の日)と秋(秋分の日):太陽はほぼ真東からのぼり、ほぼ真西にしずみます。昼と夜の長さがほぼ同じになります。

「夏至(げし)」や「冬至(とうじ)」、「春分(しゅんぶん)」「秋分(しゅうぶん)」は、国立天文台が発表する「二十四節気(にじゅうしせっき)」とよばれる、季節をしめす昔からのこよみの一部です。

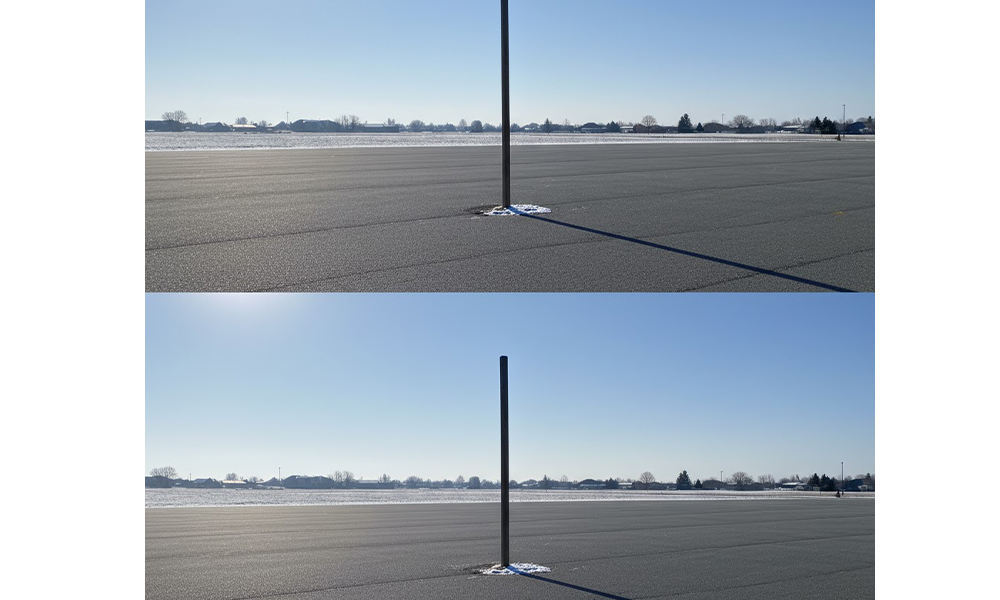

影が長くなったり短くなったりするのも季節の証拠

太陽の高さ(空での通り道の高さ)がかわると、地面にできる「影(かげ)」の長さもかわります。これは、季節の変化を自分のかげでかんさつできる、おもしろいしょうこです。

太陽が空の高いところにある夏は、お昼の南中高度が一番高くなるため、影はとても短くなります。お昼ごろに外に立ってみると、自分の足もとにてんぐの鼻のように、ちょこんと短い影しかできないかもしれません。

いっぽう、太陽が空のひくいところにある冬は、お昼の南中高度が一番ひくくなるため、影はとても長くなります。お昼ごろでも、自分のしんちょう(身長)よりもずいぶん長い影ができることがあります。

自由研究のヒント! かげの長さをくらべてみよう!

1年をとおして、同じ時間(たとえばお昼の12時)に、同じ場所に立てた「ついたて」や「まっすぐなぼう」の影の長さをはかってみましょう。かんさつする場所は、1日中ひなたになる、まわりにたてものがない広い場所(校庭など)がおすすめです。

毎日きろくするのは大変でも、たとえば「夏休みのはじめ」「秋分の日のころ」「冬休みのはじめ」「春分の日のころ」と、季節ごとにくらべてみるだけでも、影の長さが大きくちがうことがわかりますよ!

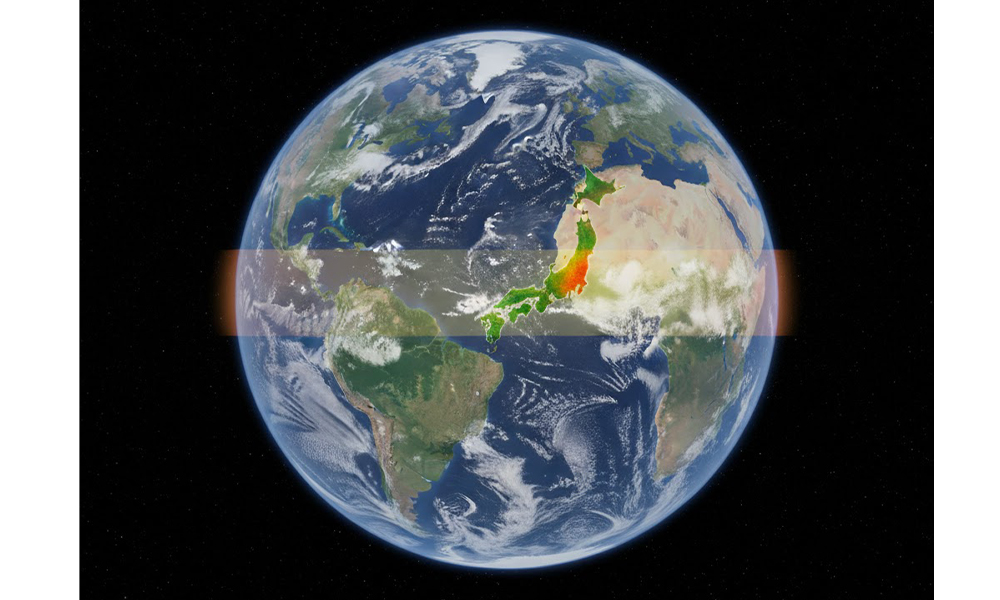

四季があるのは日本だけ?

「こんなにはっきりした四季があるのは、日本だけなのかな?」と思うかもしれませんが、いいえ、日本だけではありません。

地球の北半球や南半球で、日本のようないど(緯度)の場所、つまり赤道からも北極・南極からもほどよくはなれた「中緯度帯(ちゅういどたい)」または「温帯(おんたい)」とよばれるちいきにある多くの国、たとえばアメリカやヨーロッパの国々、中国やかんこく、アルゼンチンやオーストラリアの南の方などにも四季はあります。

南半球は季節がぎゃく!

日本が夏のとき、地軸のかたむきで南半球(オーストラリアなど)は太陽とはんたいをむくことになるため、「冬」になります。日本が冬のときは、オーストラリアは「夏」です。北半球と南半球では、季節がちょうどはんたい(真逆)になるのです。

ただ、日本はまわりを海にかこまれた島国であることや、季節風(きせつふう)がふくこと、雨(しっけ)がほどよくあることなどから、他の同じいどの大陸の国とくらべても、四季のうつりかわりがはっきりとしていて、とくちょうてきだとされています。

世界には四季がない国もある

いっぽうで、世界には日本のようなはっきりした四季がない国もあります。これは、地軸がかたむいていても、場所によって太陽の光の当たり方の変化がちいさいためです。

たとえば、赤道(地球のまんなか)に近い熱帯(ねったい)の国々です。シンガポールやインドネシア、ブラジルのアマゾンなどのことです。

赤道ちかくは、1年をとおして地軸のかたむきによる太陽の光の当たり方の変化が少ない(いつもほぼ真上からてらされる)ため、ずっと夏のようにあつい「常夏(とこなつ)」の日が続きます。

こうした国々では、気温のちがいで季節をわけるのではなく、雨がたくさんふる「雨季(うき)」と、雨が少ない「乾季(かんき)」の2つの季節しかない場所も多いのです。

また、北極や南極にちかい「極(きょく)ちいき」では、夏は太陽がしずまない「白夜(びゃくや)」、冬は太陽がのぼらない「極夜(きょくや)」という、とてもきょくたんな季節になります。

春夏秋冬の自然の変化を観察(季節・四季がある理由)

この記事では、「季節・四季がある理由」について、小学生向けにわかりやすく解説しました。地球が「ななめ」にかたむいていることが、わたしたちのくらしにこんなにも大きな変化をあたえているなんて、ふしぎですね。最後に、大切なポイントをまとめます。

季節のふしぎ まとめ(大切なかぎ)

- 日本には「春・夏・秋・冬」の4つの季節(四季)がある

- 季節がある一番の理由は「地軸が約23.4度かたむいたまま公転するから」

- 太陽と地球のきょりが変わることは、季節の主な理由ではない

- 地軸のかたむきによって、太陽の光が地面に当たる「角度」がかわる

- 夏は太陽が真上に近く(角度大)、冬はななめに当たる(角度小)

- 真上に近いとエネルギーが「集中」してあつくなる

- ななめに当たるとエネルギーが「分散」してさむくなる

- 夏は「昼が長く」、冬は「昼が短い」ことも気温にかんけいする

- 夏至は昼が一番長く、冬至は昼が一番短い

- 春分の日と秋分の日は、昼と夜の長さがほぼ同じになる

- 夏は太陽の通り道が高く、冬はひくい

- その結果、夏の影は短く、冬の影は長くなる

- 四季があるのは日本だけではなく、同じいどの国(中緯度帯)にはある

- 北半球と南半球(オーストラリアなど)では季節が真逆になる

- 赤道ちかくの熱帯の国は「雨季」と「乾季」しかない場所もある

- 北極や南極では「白夜」や「極夜」というきょくたんな季節になる

- もし地軸がかたむいていなかったら、地球に季節はなくなる