【防災士監修】積乱雲の「でき方」と特徴を徹底解説

【防災士監修】積乱雲の「でき方」と特徴を徹底解説

夏空によく見られ、時に激しい雨や雷をもたらす積乱雲ですが、「積乱雲 でき方」について詳しく知りたいとお考えではありませんか。私たちが日頃目にする積乱雲とは?どんな雲のこと?なのか、そしてなぜこれほどまでに巨大に成長するのか、そのメカニズムを中学生にもわかりやすい言葉で解説していきます。

本記事では、積乱雲はどうやってできる?という根源的な疑問から、さらに雲が巨大化して災害を引き起こす大きくなる条件とは?について深掘りします。また、雷はなぜ起こる?積乱雲の中で何がある?といった雲の内部構造や、ゲリラ豪雨やひょうとも関係がある?といった危険な現象との関連性もご紹介します。

そして、どこで起こりやすい?季節や地域の特徴を把握することで、できやすい 場所を知り、危険なサインである積乱雲の前兆と気づき方を学ぶことができます。積乱雲の特徴や出来方 前線が関わるメカニズム、そして具体的な積乱雲発生条件を理解することは、あなたの防災意識を高める第一歩となります。

- 積乱雲が発達するメカニズムとその構造を学べる

- ゲリラ豪雨や雷、ひょうなど危険な現象との関係がわかる

- 風や雲の動きから積乱雲の接近を予測できるようになる

- 防災士の視点から身を守るための実践的な知識を得られる

積乱雲のでき方を中学生にもわかりやすく解説

- 積乱雲とは?その特徴とどんな雲のこと?

- 積乱雲はどうやってできる?基本の仕組み

- 出来方 前線が関わる強制的な上昇気流

- 積乱雲発生条件と大きくなる条件とは?

- 積乱雲の中で何がある?:雨・氷・静電気の工場

- 雷はなぜ起こる?雲の中で起きる摩擦と帯電

積乱雲とは?その特徴とどんな雲のこと?

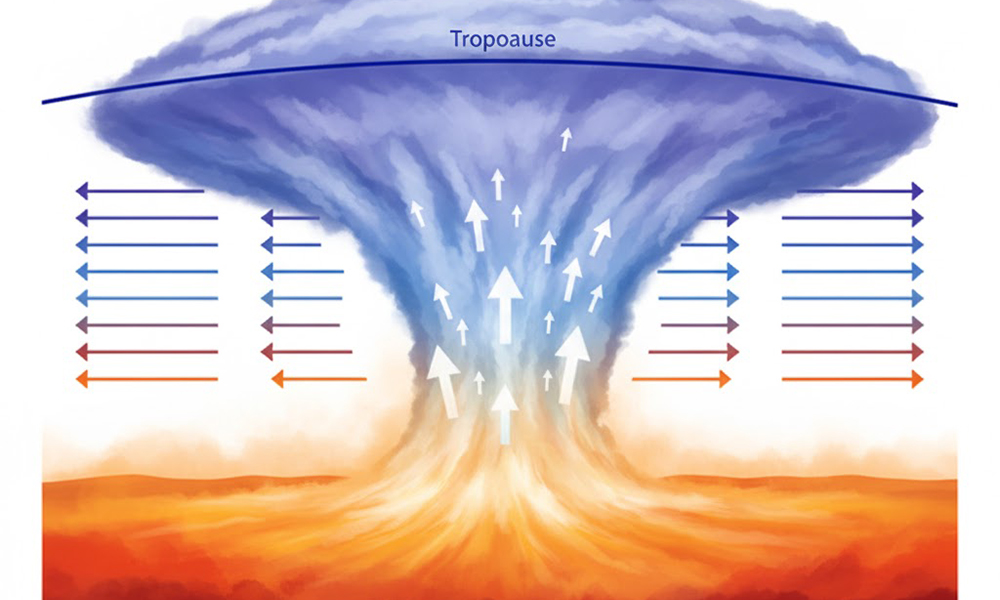

積乱雲(せきらんうん)は、強い上昇気流の影響で鉛直方向に著しく発達した巨大な雲のことで、入道雲や雷雲とも呼ばれます。その名の通り、雲底から雲頂までの高さは数千メートル、時には最大で16,000mにも達するとされています。

積乱雲の特徴は、その濃密な構造と激しい活動にあります。太陽に照らされた部分は白く輝く一方、雲底は暗く黒っぽく見え、時にはちぎれ雲や乳房雲といった特徴的な付随する雲を伴います。

また、積乱雲は「十種の基本雲形」の一つであり、「積雲(Cumulus)」と「雨雲(Nimbus)」を組み合わせた「キュムロニンバス(Cumulonimbus)」という学術名がつけられています。一つの雲としては短命で、多くは30分から1時間程度で消滅しますが、その間に局地的な激しい雨や雷をもたらします。

雲頂が圏界面に達すると、それ以上上空へは発達できず、水平に広がる「かなとこ雲(鉄床雲)」を形成することがよくあります。この形状は、積乱雲が高度限界に達したサインなのです。

積乱雲と積雲の違い

積乱雲の始まりは積雲(わた雲)ですが、雲の中で雨粒が形成されると、積乱雲に名前が変わります。また、雲の中に霰(あられ)や氷晶が多くなり、雲頂高度が3kmを超えると、積乱雲と見なされるようになります。

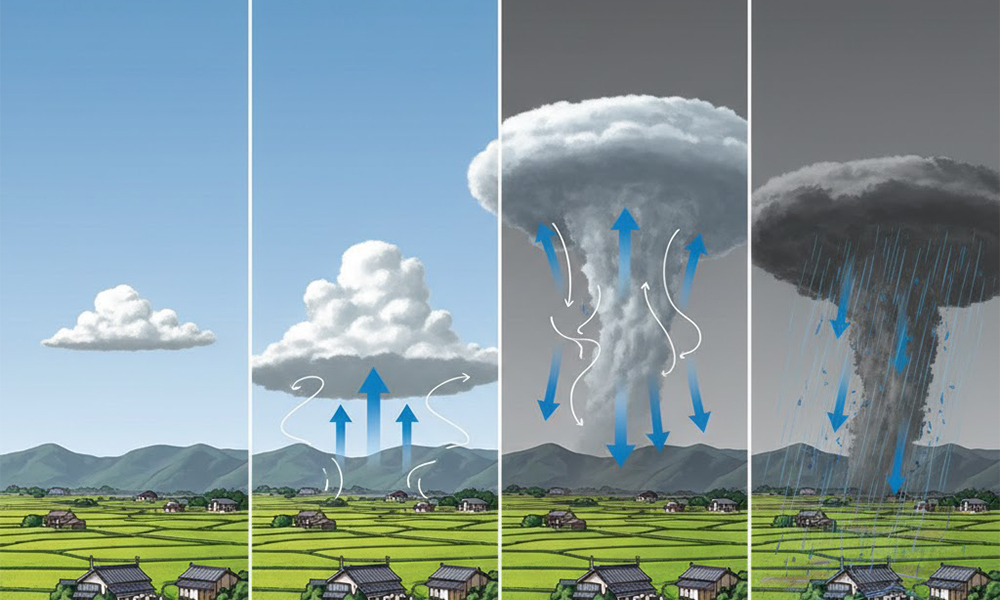

積乱雲はどうやってできる?基本の仕組み

積乱雲が発生するためには、主に3つの基本的な条件、すなわち「大気の状態が不安定」、「暖かく湿った空気」、そして「強い上昇気流」が必要です。この3条件が揃うことで、大気中に蓄えられたエネルギーが一気に解放され、雲が爆発的に成長します。

まず、地表が太陽熱で温められると、地表付近の空気が軽くなり、浮力を得て上昇します。これを熱的な上昇気流と呼び、これが積乱雲の始まりである積雲を形成します。

空気塊が上昇すると、気圧が下がって膨張し、温度が低下していきます。湿度が100%に達していない間は、気温は1kmにつき約9.8℃下がります(乾燥断熱減率)。空気が冷やされ、ある高度(持ち上げ凝結高度: LCL)で飽和すると、水蒸気が凝結して水滴になり雲ができます。

前述の通り、この水蒸気が水滴に変わるプロセスで、大量の「凝結熱(潜熱)」が周囲の空気に放出されます。この熱によって、雲の中の空気はさらに暖かくなり、周りの空気よりも一層軽くなるため、自らの浮力で上昇運動を継続します。これが雲を鉛直方向に高く、大きく成長させる根源的なエネルギーなのです。

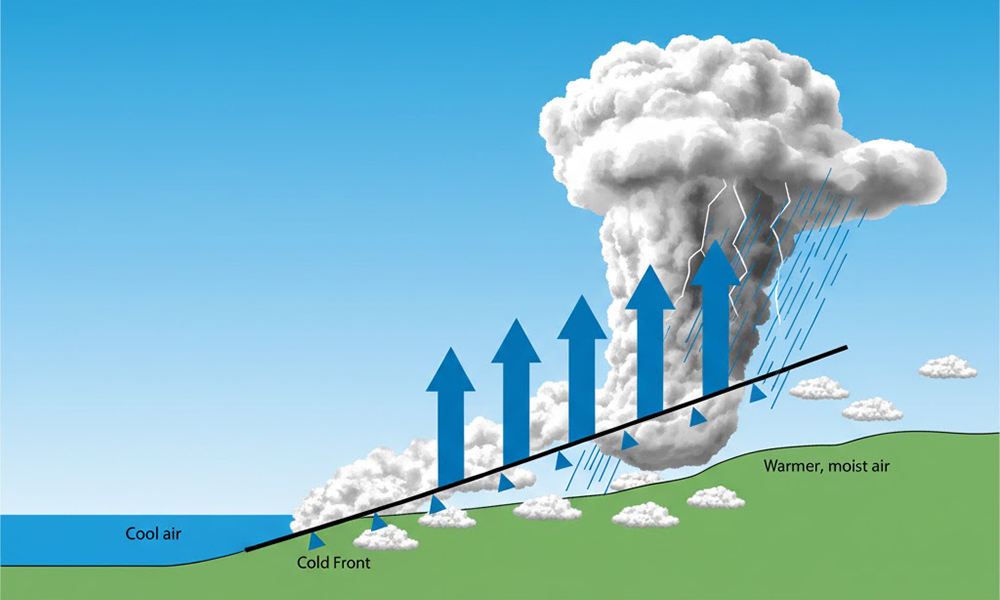

出来方 前線が関わる強制的な上昇気流

積乱雲の発生を促す上昇気流には、熱的な上昇気流のほかに、外部の力によって空気が持ち上げられる「強制的な上昇気流」があります。特に、出来方 前線が関わる場合は、短時間で激しい積乱雲が発生しやすい状況を作り出します。

例えば、寒冷前線が接近すると、移動速度の速い冷たい空気の塊が、前にある暖かい空気の塊の下に激しく潜り込みます。このとき、暖かい空気は垂直方向に急激に押し上げられ、大規模で強力な上昇気流が発生します。

また、前線以外にも、以下のような状況で強制的な上昇気流は生まれます。

- 地形の影響: 海からの湿った風(海風)が山にぶつかったり、複数の海風同士がぶつかり合って収束帯を形成したりすることで、地表付近の空気が上空へ持ち上げられます。

- 大規模な擾乱: 台風や発達した低気圧の中心部付近では、大規模な低気圧性の循環により、広範囲で空気が強制的に上昇しています。

こうした強制的な上昇は、日射による地表加熱がなくても発生するため、夜間や曇りの日でも積乱雲を発生させ、特に強い風の垂直方向の変化(ウィンドシア)と組み合わさると、長寿命で危険な積乱雲へと発達しやすくなります。

積乱雲発生条件と大きくなる条件とは?

積乱雲の規模と活動の激しさを決定づける最も重要な要素が、大気の不安定度です。積乱雲が大きくなる条件とは?その答えは、大気中に蓄えられた対流のエネルギーの大きさ、すなわちCAPE(対流有効位置エネルギー)に集約されます。

大気の不安定な状態とは、簡単に言えば「上の空気が冷たく、下の空気が暖かい」という状態です。これは、暖かく軽い空気が重い冷たい空気の下にあるため、一度上昇が始まると、浮力によって空気塊が平衡高度に達するまで上昇を続けようとするエネルギーが非常に大きい状態を示します。

積乱雲の発達を促す具体的な条件

積乱雲発生条件を具体的に見ると、「暖かく湿った空気」の存在が不可欠です。湿度が高いと、水蒸気が凝結する際に放出する潜熱が多くなり、雲に与えられる浮力が大きくなります。暖かく湿った空気が豊富に流入し続けると、積乱雲は次々とエネルギーを得て、雲頂をさらに高い高度へと押し上げます。

積乱雲の勢いを決める主な要因

| 要因 | 気象学的な状態 | 積乱雲への影響 |

|---|---|---|

| 不安定度 | 上空寒気・地上暖気による対流不安定 | CAPEの値が高くなり、上昇流の最大速度が上がる |

| 水蒸気量 | 暖湿流(湿った空気)の豊富な供給 | 凝結熱が増大し、雲のエネルギー源が持続する |

| 風の鉛直シア | 高度による風向・風速の変化 | 上昇流と下降流が分離し、雲の寿命が延長する |

(参照:気象庁「大気の不安定」解説)

積乱雲の中で何がある?:雨・氷・静電気の工場

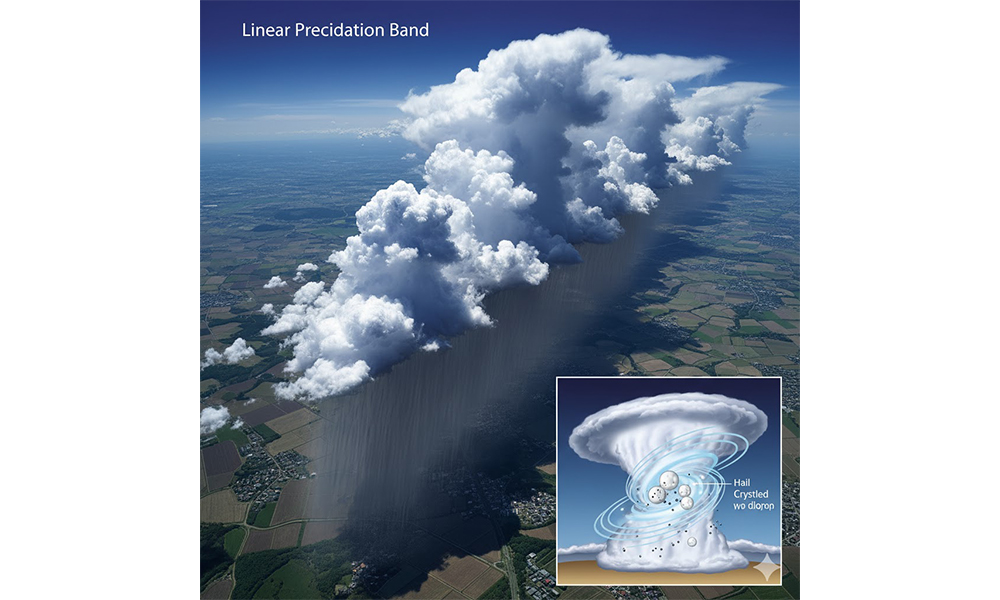

積乱雲は、水滴、氷晶、霰、ひょうといった様々な降水粒子がダイナミックに生成される巨大な工場です。雲粒が成長し、やがて重力に負けて落下する一連のプロセスが、激しい降水現象を引き起こします。

まず、雲の中で上昇した水蒸気は、水滴や氷晶といった微小な雲粒になります。これらの雲粒は、主に2つのメカニズムで巨大化します。

- 衝突・併合: 0℃以上の暖かい層で、大きな水滴が小さな水滴を捕まえて雨粒に成長するプロセス。

- 着氷成長(ライミング): 0℃以下の冷たい層で、落下する霰や氷の粒が、過冷却水滴(凍っていない水滴)を表面に付着させて凍らせ、成長するプロセス。

特に、ひょうは、この着氷成長が強い上昇気流と下降気流に何度も巻き込まれることで発生します。成長した氷の粒が下降し、強い上昇流に吹き上げられて再び上昇層に入り、さらに着氷を繰り返すことで、玉ねぎのような層状構造を持つ巨大なひょうに成長するのです。積乱雲の中で何がある?その答えは、まさにこの激しい粒子生成と輸送の場なのです。

雷はなぜ起こる?雲の中で起きる摩擦と帯電

積乱雲は、大気中の電気現象である雷(かみなり)を伴うため、雷雲とも呼ばれます。雷はなぜ起こる?という現象は、積乱雲内部での氷の粒、特に霰と氷晶の衝突によって生じる静電気、すなわち「帯電」が原因です。

雲の内部では、強い上昇流に乗って運ばれる小さな氷晶と、重力で落下する重い霰が絶えず衝突しています。この衝突時に、比較的暖かい霰はマイナスの電荷を、冷たい氷晶はプラスの電荷を帯びることが知られています。

その結果、軽い氷晶は上昇流に乗って雲の上部に集まり、雲頂付近がプラスに帯電します。一方、重い霰は落下することで雲の中部から下部に集まり、その領域がマイナスに帯電します。

このように、雲の中にプラスとマイナスの電荷が分離・蓄積され、その電位差が空気の絶縁強度を超えるほど大きくなると、電気を一気に放出しようとして放電が起こります。これが雷であり、雲と地面の間で起こるものが落雷(対地放電)です。

雷の危険回避の原則

雷は、雲の中(雲内放電)だけでなく、雲から離れた場所や地上にも落ちます。雷鳴が聞こえた時点で、落雷の危険性が迫っているため、屋外の活動を中止し、鉄筋コンクリート造の建物や車の中など、安全な空間へ避難することが原則です。(出典:気象庁「雷から身を守るには」)

災害につながる積乱雲のでき方と身の守り方

- ゲリラ豪雨やひょうとも関係がある?災害のメカニズム

- どこで起こりやすい?できやすい場所と都市型豪雨

- 積乱雲の前兆と気づき方(防災士の視点)

- 【まとめ】防災に役立つ積乱雲のでき方を理解しよう

ゲリラ豪雨やひょうとも関係がある?災害のメカニズム

積乱雲は、その発達の仕方によって、さまざまな激しい気象災害を引き起こします。ゲリラ豪雨やひょうとも関係がある?という問いの答えは、積乱雲のライフサイクルと組織化にあります。

一つの積乱雲(シングルセル)は、せいぜい30分から1時間で上昇流と下降流が衝突し、自らの下降流でエネルギー供給が絶たれて消滅します。しかし、多くの集中豪雨は、積乱雲が単体で終わらずに「組織化」することで発生します。

積乱雲の危険な組織化パターン

積乱雲の下降気流が地表に到達すると、周囲の暖かい空気を押し上げ、ガストフロント(突風前線)と呼ばれる小さな寒冷前線のような構造を形成します。このガストフロント沿いで、新しい上昇気流が発生し、次々と積乱雲が生まれていく現象がマルチセルです。

このマルチセルが風下に移動しながら一列に並ぶと、線状降水帯となり、同じ地域に長時間にわたって猛烈な雨を降らせ、甚大な水害をもたらします。一方、スーパーセルと呼ばれる単一巨大な積乱雲は、上昇流と下降流がうまく分離し、雲全体が回転することで長時間持続し、巨大な竜巻や雹害の原因となります。

どこで起こりやすい?できやすい場所と都市型豪雨

積乱雲は、できやすい 場所が決まっています。主に、日射が強く熱的な上昇気流が生まれやすい山沿いの地域や、空気の収束が起こりやすい海風前線付近などです。

ヒートアイランド現象と都市型積乱雲の「凶暴化」

近年、特に注目されているのが、大都市圏で発生する都市型豪雨(ゲリラ豪雨)です。都市の中心部は、コンクリートやアスファルトの熱吸収率の高さや、人間の活動による排熱で、周囲よりも著しく気温が高くなるヒートアイランド現象が発生しています。

この現象により、都市上空には局地的な低圧部(ヒートロウ)が形成されます。このヒートロウに向かって、海からの湿った空気が流れ込み、都市の中心部で激しく収束することで、大量の熱と水蒸気が供給されます。

その結果、都心で発生する積乱雲は、山沿いの積乱雲よりも大きく(平均到達高度7km程度)発達することが観測されており、これが「凶暴化」と呼ばれるゆえんです。都市部は、ヒートアイランドと海風の収束という特殊な条件が重なることで、局地的な豪雨がもたらされやすいできやすい 場所なのです。(出典:国土交通省「都市型水害の特徴」)

積乱雲の前兆と気づき方(防災士の視点)

発達した積乱雲は、短時間で大きな被害をもたらします。そのため、積乱雲の前兆と気づき方を早期に把握し、迅速な避難行動に繋げることが防災の鍵となります。

空の変化に気づき、早めの行動を心がけましょう。積乱雲は私たちに危険を知らせるサインをいくつも発しています。

五感で察知する積乱雲接近のサイン

最も警戒すべき前兆は、急に空が暗くなり、巨大な黒い雲(積乱雲の雲底)が近づいてくるのが見えることです。また、積乱雲の雲底から垂れ下がる袋状の乳房雲(ちぶさぐも)や、水平に伸びたアーチ雲(ガストフロントの雲)は、積乱雲の活動が非常に活発になっていることを示しています。

聴覚と体感では、以下のようなサインに注意してください。

- 雷鳴や稲光: 遠くでゴロゴロという音が聞こえたり、空がピカッと光ったりしたら、積乱雲が10km圏内に接近している証拠です。

- 冷たい風と風向の変化: 積乱雲から噴き出す下降気流(冷気外出流)が地表に達すると、急に気温が下がり、ヒヤッとした冷たい風が吹き始めます。これは、数分後に激しい雨が降る直前のサインであることが多いです。

これらの前兆を確認したら、速やかに気象庁の「降水ナウキャスト」や「雷ナウキャスト」などのリアルタイム情報を確認し、安全な場所(地下、鉄筋コンクリートの建物内部など)に避難してください。

【まとめ】防災に役立つ積乱雲のでき方を理解しよう

積乱雲は、大気中の熱と水蒸気をエネルギーに変えて成長する、自然界の強力な現象です。その発生メカニズムと危険性を深く理解することは、防災に役立つ積乱雲のでき方を理解しようという意識を高め、命と財産を守るための知識となります。

- 積乱雲は対流圏全体に発達する特別な雲で、雷雲や入道雲とも呼ばれる

- 発生の三大条件は、大気の不安定、暖湿流、強い上昇気流である

- 積雲は水蒸気の凝結時に放出される凝結熱により巨大な積乱雲へ成長する

- 寒冷前線や地形の収束といった強制的な上昇流も積乱雲の発生を促す

- 大気の不安定度(CAPE)や暖湿流の供給が雲の規模を左右する

- 積乱雲内部では、霰や氷晶が衝突し、摩擦で帯電することで雷が発生する

- マルチセルやスーパーセルといった組織化が線状降水帯や巨大竜巻を引き起こす

- ゲリラ豪雨は都市のヒートアイランド現象と海風の収束が関与し発生しやすい

- 積乱雲の前兆として、暗い雲、雷鳴、急な冷風、アーチ雲などに気づくことが重要

- 雷鳴が聞こえたらすぐに屋内の安全な場所へ避難する

- 気象庁のナウキャストなどリアルタイムの情報を確認し行動判断の材料にする

- 積乱雲の構造と寿命を理解することが災害予測の第一歩となる

- 積乱雲に伴う現象は非常に局地的で短時間のため、事前の備えが不可欠である

- 避難場所は、土砂災害や浸水危険性のない、ハザードマップで安全とされた場所を選ぶ

- 積乱雲から生じる下降気流(ダウンバースト)は突風災害をもたらす

コメント