世界の地震とプレートの仕組みをわかりやすく解説

世界の地震とプレートの仕組みをわかりやすく解説

「地震 プレート 世界」というキーワードで検索されたあなたは、地震がなぜ世界の特定の場所で多く発生するのか、その根本的な原因を知りたいと思っているのではないでしょうか。また、地震 プレート 日本の関係性や、地震 プレートとは簡単 に言うと何なのか、その疑問はごく自然なものです。ニュースで耳にする「プレート」という言葉が、地震とどう関係しているのか、世界にはどんなプレートがあるの?と気になっているかもしれません。

この記事では、地震とプレートは深い関係がある?という疑問に答えるため、地震 プレート 動きの基本的な仕組みから、プレート境界の違いで起こる地震の特徴まで、中学生にも分かりやすく解説します。さらに、日本は地震が多い国…その理由とは?という点や、プレートによって未来の地震は予測できる?といった防災士の視点も交えた知識まで、幅広くご紹介します。

- プレートが何か、その基本的な種類と動き方が分かる

- 世界の地震がプレート境界に集中する理由が理解できる

- 日本でなぜ地震が多発するのか、4つのプレートとの関係が分かる

- 地震の「予測」と「予知」の違い、防災への活かし方が分かる

地震 プレート 世界の仕組みを中学生にも分かりやすく

- 地震 プレートとは簡単になんだろう?

- 地震とプレートは深い関係がある?

- 地震プレートの動きがカギ

- 世界にはどんなプレートがあるの?

- プレート境界の違いで起こる地震の特徴

地震 プレートとは簡単になんだろう?

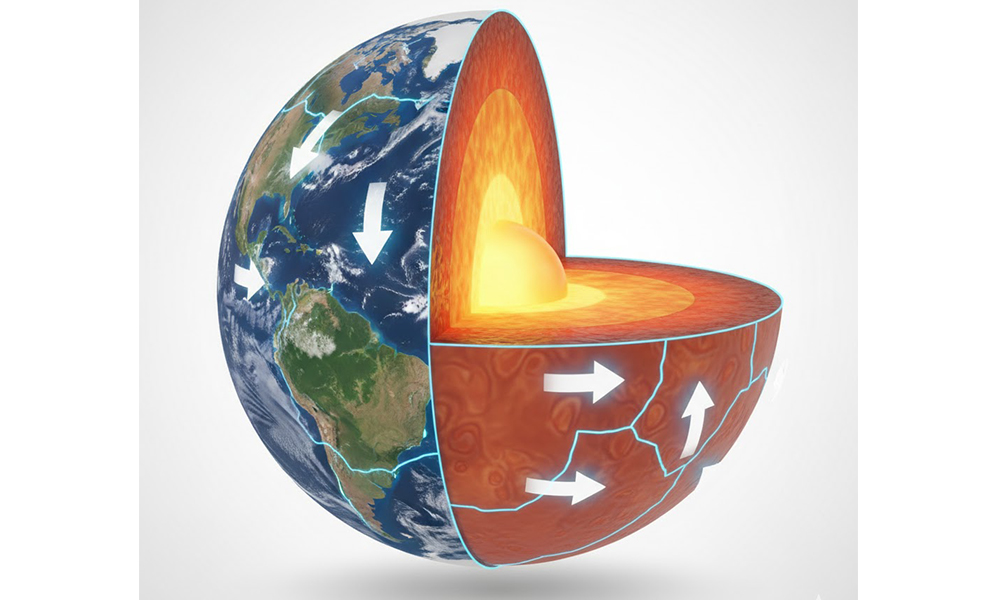

まず結論から言うと、「プレート」とは、地球の表面を覆っている十数枚の硬い岩盤のことです。地球はよくゆで卵に例えられます。中心には高温高圧の「核」(黄身)、その周りには固体のようでありながら非常にゆっくりと動く「マントル」(白身)、そして一番外側には私たちが立っている薄い「地殻」(殻)があります。

プレートは、この一番外側の「地殻」と、マントルの最上部にある冷えて硬くなった部分(リソスフェアと呼ばれます)を合わせたものを指します。厚さは場所によって異なり、海のプレートは薄く、大陸のプレートは厚い傾向にありますが、平均すると数十kmから100kmほどの厚みがあります。

では、なぜこの巨大な岩盤であるプレートが動くのでしょうか。その主な原動力は、プレートの下にあるマントルの「対流」にあると考えられています。地球の内部は非常に高温で、その熱によってマントルは鍋で味噌汁を温めた時のように、ゆっくりと動いています(年間数cm程度)。温められたマントルが上昇し、冷えると沈み込む、この巨大な流れに乗って、上に浮かんでいるプレートもそれぞれ異なる方向に動き続けているのです。この動きは非常にゆっくりで、私たちの指の爪が伸びるのと同じくらいのスピード(年間数cm)です。

プレートの種類:重いプレートと軽いプレート

このプレートには、その成り立ちや性質によって大きく2つの種類があります。この違いが、地震の発生メカニズムを理解する上で非常に重要になります。

①海洋プレート 主に海の下にあるプレートです。海底火山(海嶺)で生まれるため、新しくて冷たく、密度が高い(重い)のが特徴です。厚さは比較的薄く、約5kmから10km程度とされています。主に玄武岩という岩石でできています。

②大陸プレート 主に陸地(大陸)を乗せているプレートです。海洋プレートに比べて密度が低く(軽く)、厚さが厚い(約30kmから100km程度)のが特徴です。主に花崗岩という軽い岩石で構成されています。

ポイントは、「海洋プレートは重く」、「大陸プレートは軽い」という点です。これにより、2つがぶつかった時には、重い海洋プレートが軽い大陸プレートの下に沈み込むことになります。

地震とプレートは深い関係がある?

はい、地震の発生とプレートの動きは非常に深く、切っても切れない関係があります。世界で起こる地震、特に大きな地震のほとんどは、このプレートの動きによって引き起こされています。

この地球表面のさまざまな現象をプレートの動きで説明する理論を「プレートテクトニクス理論」と呼びます。この理論は、1910年代にウェゲナーが提唱した「大陸移動説」(かつて大陸は一つだったのではないかという説)が元になり、その後の観測技術の発展によって1960年代に確立されました。

年間たった数cmしか動かないプレートが、なぜ巨大な地震を引き起こすのでしょうか。

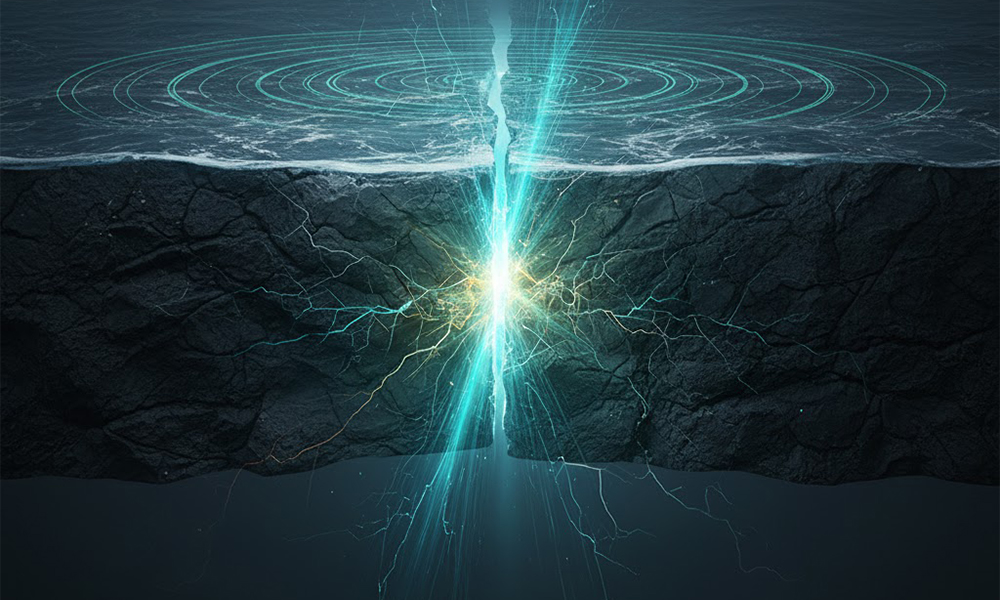

それは、プレート同士がぶつかったり、すれ違ったりする「プレート境界」で、巨大な力がかかるためです。プレートは非常に硬い岩盤ですが、境界ではお互いが接しているため、スムーズには動けません。動きが妨げられると、押す力や引く力が「ひずみ」として岩盤の内部に徐々に蓄積されていきます。ゴムをゆっくりと伸ばしていくと、やがて限界が来て「パチン!」と切れるように、岩盤も蓄積されたひずみに耐え切れなくなった瞬間、破壊され、急激に元の位置に戻ろうとずれます。

この岩盤の急激なずれ(破壊)を「断層運動」といい、この時に放出されるすさまじいエネルギーが「地震波」として四方八方に伝わります。これが、私たちが「揺れ」として感じる地震の正体です。

プレートテクトニクス理論とは

地球の表面が十数枚の硬い「プレート」で覆われており、それらがマントルの対流によって個別に動いていると考える理論です。このプレートの動きによって、地震や火山活動、大陸の移動、巨大な山脈の形成といった、地球の表面で起こるさまざまな地学現象を統一的に説明することができます。現代の地球科学における最も基本的な理論の一つです。

わずかな動きでも、数十年、数百年、時には数千年という長い時間をかけて蓄積されたエネルギーは、想像を絶するほど巨大なものになります。これが、時に甚大な被害をもたらす巨大地震のエネルギー源なのです。

地震プレートの動きがカギ

地震が発生しやすい「プレート境界」での動き方は、プレート同士がどのように接しているかによって、主に3つのタイプに分けられます。この動き方の違いが、そこで発生する地震のタイプや規模、さらには地形の形成(山や谷ができること)に大きく関わっています。

①近づき合う境界(狭まる境界)

プレート同士が押し合い、ぶつかり合う場所です。地球上で最も激しい地殻変動が起こるエリアで、巨大地震や活発な火山活動が集中しています。この境界は、ぶつかるプレートの種類によって、さらに2つのパターンに分けられます。

- 沈み込み帯: 「重い海洋プレート」が「軽い大陸プレート」の下に沈み込む場所です。沈み込む場所には、日本海溝や南海トラフのような非常に深い溝(海溝・トラフ)ができます。沈み込むプレートが大陸プレートを引きずり込み、そのひずみが限界に達して跳ね上がることで、海溝型巨大地震が発生します。また、沈み込んだプレートから水分が放出され、マントルが溶けてマグマとなり、火山活動(火山フロント)が活発になるのも特徴です。

- 衝突帯: 「軽い大陸プレート」同士がぶつかる場所です。どちらも軽いため沈み込むことができず、お互いを押し合って盛り上がります。これにより、ヒマラヤ山脈やアルプス山脈のような巨大な山脈が形成されます。このエリアでも大きな地震が頻発します。

②離れ合う境界(広がる境界)

プレート同士が互いに引き離されていく場所です。その隙間から地球内部のマントル物質が上昇してきて冷え固まり、新しい海洋プレートが次々と生み出されています。大西洋の中央部を南北に貫く「中央海嶺」や、アイスランドがその代表例です。ここでは地面が裂けることによる地震が発生しますが、狭まる境界と比べると規模は比較的小さいものが多い傾向にあります。

③すれ違う境界(ずれる境界)

プレート同士が横にすれ違う場所です。「トランスフォーム断層」と呼ばれます。プレートは滑らかにすれ違うのではなく、境界で互いに引っかかり、ひずみをため込みます。そのひずみが解放されるときに、横ずれの断層運動による地震が発生します。アメリカ・カリフォルニア州の「サンアンドレアス断層」が世界的に有名です。

世界にはどんなプレートがあるの?

地球の表面は、主要なものだけでも10数枚のプレートによってパズルのように覆われています。これらのプレートが、それぞれ異なる方向と速度で動き、互いに影響を及ぼし合っています。

ここで、世界の主要なプレートと、それらがどのような動きをしているかを簡単にご紹介します。

| プレート名 | 種類 | 主な位置・特徴 |

|---|---|---|

| 太平洋プレート | 海洋プレート | 世界最大の面積を持つ海洋プレート。日本列島やアリューシャン列島の東側で沈み込んでいる。 |

| 北米プレート | 大陸プレート | 北アメリカ大陸とグリーンランド、日本の東北地方・北海道(※オホーツクプレートと細分化されることも)を乗せている。 |

| ユーラシアプレート | 大陸プレート | ヨーロッパからアジア大陸の大部分、日本の西南日本を乗せている。世界で2番目に大きなプレート。 |

| フィリピン海プレート | 海洋プレート | 日本の南側に位置する比較的小さな海洋プレート。伊豆半島付近や西南日本の下へ沈み込んでいる。 |

| 南米プレート | 大陸プレート | 南アメリカ大陸を乗せている。西側でナスカプレートが沈み込むことで、アンデス山脈が形成されている。 |

| ナスカプレート | 海洋プレート | 南米プレートの西側に位置し、その下へ活発に沈み込んでいる。チリ地震など巨大地震の原因。 |

| アフリカプレート | 大陸プレート | アフリカ大陸を乗せている。東部ではプレートが分裂しつつあり「アフリカ大地溝帯」という巨大な谷が形成中。 |

| インド・オーストラリアプレート | 大陸・海洋 | インド亜大陸とオーストラリア大陸を乗せている。北上してユーラシアプレートと衝突し、ヒマラヤ山脈を形成した。 |

このように、大陸と海洋をまたがる巨大なプレートや、海だけのプレート、大陸だけのプレートなど、さまざまなプレートが複雑に組み合わさっていることが分かります。そして、これらのプレートの境界線上に、世界の地震多発地帯や火山帯がほぼ一致して分布しているのです。

プレート境界の違いで起こる地震の特徴

プレートの動きによって起こる地震は、発生する場所やメカニズムによって、大きくいくつかのタイプに分類されます。特に日本では、被害の出方が大きく異なる2つのタイプへの備えが重要です。それぞれの特徴を知ることは、防災対策を考える上で非常に重要になります。

①プレート境界地震(海溝型地震)

前述の「狭まる境界(沈み込み帯)」、つまり海溝やトラフ沿いで発生する地震です。重い海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際、その摩擦によって大陸プレートの先端も一緒に引きずり込まれていきます。長い時間をかけてひずみが蓄積し、その限界に達すると、引きずり込まれていた大陸プレートが元に戻ろうと急激に跳ね上がります。これが海溝型地震のメカニズムです。

海溝型地震の特徴

- 発生間隔:比較的短い(数十年~数百年に一度の周期で繰り返し発生する傾向がある)。

- 規模(マグニチュード):一度の地震で破壊される領域(震源域)が広大になるため、放出されるエネルギーが非常に大きくなりやすい(M8~9クラスの巨大地震になり得る)。

- 被害の特徴:震源が海底であるため、海底の地形が広範囲で大きく変動し、巨大な津波を発生させる危険性が極めて高い。揺れそのものによる被害に加え、津波による広域での甚大な被害が想定される。

- 代表例:2011年 東北地方太平洋沖地震(M9.0)、今後発生が懸念される南海トラフ地震。

②プレート内地震(内陸地殻内地震 / 直下型地震)

プレートの「内部」、特に私たちが住む大陸プレートの内部で発生する地震です。海溝から沈み込む海洋プレートが大陸プレートを押す力は、境界だけでなく大陸プレートの内部全体に伝わります。その力によって大陸プレート内部にひずみが蓄積され、もともと存在していた岩盤の弱線(過去にずれたことのある断層)が再びずれることで発生します。このような、将来も活動する可能性のある断層を「活断層」と呼びます。

内陸地殻内地震(直下型地震)の特徴

- 発生間隔:非常に長い(数千年~数万年に一度)。海溝型地震に比べ、同じ場所で繰り返す周期が桁違いに長い。

- 規模(マグニチュード):海溝型地震と比べると、断層のずれ動く範囲が限定的なため、マグニチュードは比較的小さい傾向にある(M6~7クラスが多い)。

- 被害の特徴:震源が地表から浅い場所(地下数km~20km程度)で発生するため、震源の真上にあたる地域(震央)では、マグニチュードが小さくても局所的に非常に激しい揺れに見舞われる。いわゆる「直下型地震」であり、都市の直下で発生すると建物の倒壊や火災などで甚大な被害を引き起こす。津波の発生はまれ。

- 代表例:1995年 兵庫県南部地震(M7.3)、2016年 熊本地震(M7.3)。

このほか、沈み込んだ海洋プレートの内部(スラブ)で発生する「海洋プレート内地震」(深発地震など)もあり、震源が深いにもかかわらず広範囲に揺れが伝わることがあります。

世界の地震 プレートと日本の状況

- 日本は地震が多い国…その理由とは?

- 地震プレート日本の4つのプレート

- プレートによって未来の地震は予測できる?

- 地震プレート世界の分布図

- 地震プレート世界の理解と防災

日本は地震が多い国…その理由とは?

ご存知の通り、日本は世界でも有数の「地震大国」と呼ばれています。ニュースで地震情報に触れない日はないほどです。その最大の理由は、日本の位置する場所が、世界の他のどの地域と比べても地質学的に非常に特殊で、活動的だからです。

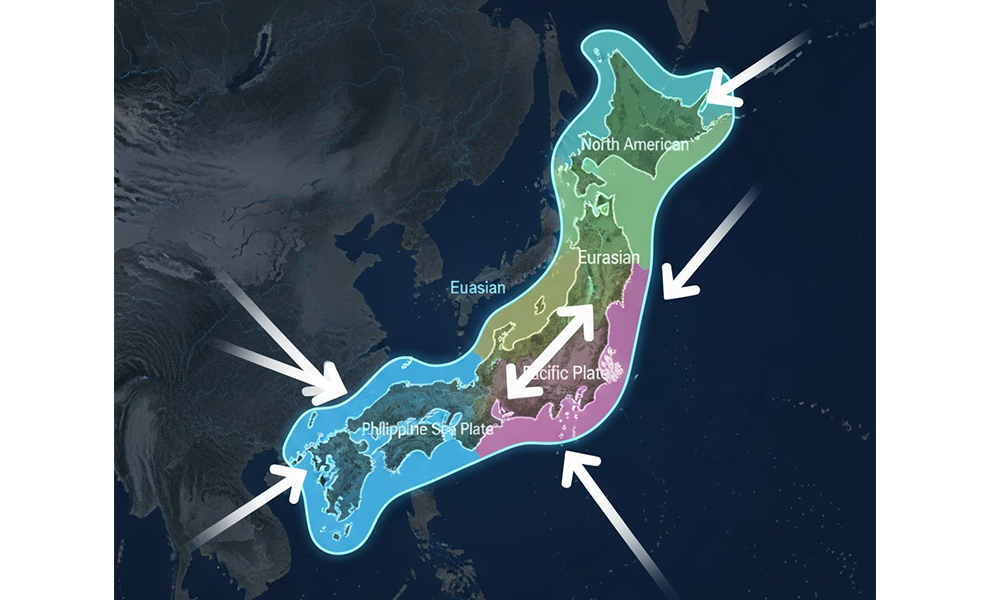

具体的には、地球上に十数枚あるプレートのうち、実に4枚もの主要なプレートが日本列島周辺に集まり、複雑にひしめき合っているのです。これほど多くのプレートが狭い範囲に集中し、互いに沈み込んだり押し合ったりしている場所は、世界中を見渡しても他に類を見ません。

2011年から2020年に世界で発生したマグニチュード6.0以上の地震(2,385回)のうち、日本とその周辺で発生した地震は247回で、実に全体の約10.4%を占めています。

世界の陸地の面積に占める日本の割合がわずか約0.25%であることを考えると、いかに日本周辺に地震が集中しているかが、この数値からも明確に分かります。

「日本に住む」ということは、良くも悪くも「プレートの境界線上に住む」ということとほぼ同じ意味なのです。地震は私たちにとって避けることのできない自然現象です。だからこそ、その仕組みを正しく理解し、日頃から備えておくことが不可欠になります。

地震プレート日本の4つのプレート

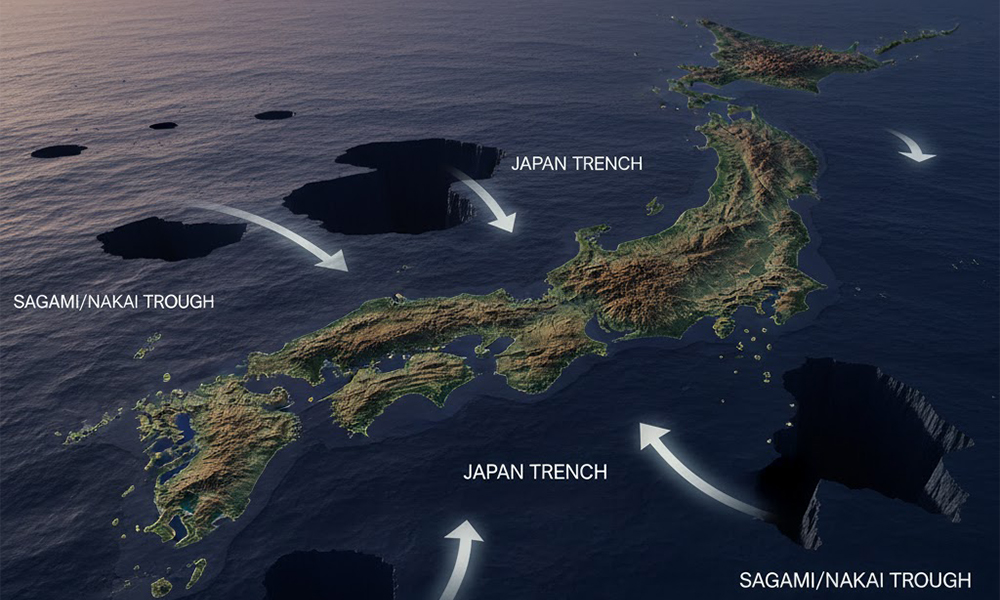

日本列島とその周辺の地殻変動に直接関係しているのは、以下の4つのプレートです。これら4つのプレートがどのように関わり合っているのかを知ることが、日本の地震を理解する第一歩です。

大陸プレート(日本列島が乗っている側)

- 北米プレート:北海道や東北地方、関東地方の大部分がこのプレートの上に乗っています。(※より細かく、千島海溝から日本海東縁を含む「オホーツクプレート」として分類する見方が一般的になりつつあります)

- ユーラシアプレート:中部地方の西部から西日本(近畿、中国、四国、九州)、南西諸島がこのプレートの上に乗っています。(※これも「アムールプレート」として細分化する説もあります)

海洋プレート(日本列島の下に沈み込む側)

- 太平洋プレート:日本の東側から、年間約8cmという速さで西へ移動し、千島海溝や日本海溝から北米プレートの下に深く沈み込んでいます。伊豆・小笠原海溝からはフィリピン海プレートの下にも沈み込んでいます。

- フィリピン海プレート:日本の南側から、年間約3~5cmの速さで北西へ移動し、相模トラフから北米プレートの下へ、南海トラフや南西諸島海溝からユーラシアプレートの下へと沈み込んでいます。

このように、日本列島は2枚の大陸プレートの上に位置し、その下に東から太平洋プレート、南からフィリピン海プレートという2枚の海洋プレートが、異なる方向から異なる速さで沈み込むという、世界で最も複雑なプレートの沈み込み帯に位置しています。

このため、プレートの境界で発生する「海溝型地震」(例:東北地方太平洋沖地震、南海トラフ地震、相模トラフの地震)のリスクと、大陸プレート内部にひずみが溜まって発生する「内陸直下型地震」(例:兵庫県南部地震、熊本地震)のリスク、その両方が常に存在するのです。

プレートによって未来の地震は予測できる?

これは非常によくある質問であり、防災を考える上で最も重要な点の一つですが、答えは「条件付きでYES」であり、同時に「現時点ではNO」でもあります。

まず、「明日、〇〇地方でマグニチュード7の地震が起こる」といった、日時や場所、規模をピンポイントで正確に当てる「地震予知」は、現在の科学技術では不可能とされています。プレートの破壊が具体的にいつ、どこから始まるのかを正確に知ることは、残念ながらできていません。

しかし、プレートの動きを継続的に観測することで、将来的にどれくらいの規模の地震が、どれくらいの確率で発生する可能性が高いかを計算する「地震予測」は、飛躍的に進んでいます。これは防災対策において非常に重要な情報です。

「地震予測」はここまで進んでいる

1. プレートの動きの監視(ひずみの蓄積) 国土地理院の電子基準点(GEONET)などは、高精度なGPS(全地球測位システム)を使って、日本列島の地面がプレートの動きによって年間どれくらい動き、どこにひずみが蓄積されているかを詳細に監視しています。

2. 過去の地震履歴の分析(発生周期) 地質調査(津波堆積物など)や過去の歴史的な記録(古文書など)から、特定の場所(例:南海トラフ)で過去にどれくらいの規模の地震が、どれくらいの周期(例:約100~150年)で発生してきたかを分析します。

3. 確率論的地震動予測地図 これらの情報から、「この地域では、約100年の周期で巨大地震が起きている」「前回の発生から既に90年経過しており、ひずみも溜まっている」といったことが分かります。これを基に、政府の地震調査研究推進本部(地震本部)は、「全国地震動予測地図」を公開しています。これは、「今後30年以内に震度6弱以上の揺れに見舞われる確率」を地図上に示したものです。

「予知」と「予測」は違います

「地震予知」はできませんが、「地震予測」は可能です。例えば、地震本部は、「南海トラフ」沿いで今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの地震が発生する確率を70~80%(2024年1月時点)と公表しています。 これは「宝くじが当たる確率」とは全く異なり、「近い将来、非常に高い確率で必ず発生する」ことを示しています。私たちはこの科学的な「予測」を真摯に受け止め、「いつ起きてもおかしくない」という前提で、家具の固定や備蓄などの備えを具体的に進める必要があります。

地震プレート世界の分布図

世界の地震の発生場所(震源)を地図上に点で示していくと、その分布がプレートの境界線とほぼ完全に一致することが、誰の目にも明らかになります。地震は地球上のどこでもランダムに発生しているわけではなく、プレートの境界という特定のラインに沿って集中発生しているのです。

特に地震が集中している帯状のエリアが2つあり、これらは「造山帯」(山脈が形成される活動的なエリア)とも呼ばれます。

①環太平洋造山帯(リング・オブ・ファイア)

太平洋プレートを取り囲むように、太平洋の縁に沿って連なる、世界で最も地震と火山活動が活発なエリアです。「炎の輪(Ring of Fire)」とも呼ばれます。 日本列島、千島列島、カムチャツカ半島、アリューシャン列島、北米西海岸(ロッキー山脈)、南米西海岸(アンデス山脈)、ニュージーランドなどがこの造山帯に含まれます。 これは主に、太平洋プレートやナスカプレートといった海洋プレートが、周囲の大陸プレートの下に沈み込んでいる「沈み込み帯」にあたります。世界の巨大地震の大半(M8以上の地震の約9割)が、このエリアで発生しています。

②アルプス・ヒマラヤ造山帯

インドネシアから始まり、ミャンマー、ヒマラヤ山脈、イラン、トルコ、そしてヨーロッパのアルプス山脈へと、東西に延びる造山帯です。 これは主に、ユーラシアプレートという巨大な大陸プレートに対して、南からアフリカプレートやインド・オーストラリアプレートといった他の大陸プレートが衝突している「衝突帯」にあたります。大陸同士が押し合うことで巨大な山脈が隆起し続けており、ここでも内陸型の大きな地震が頻発しています。

もちろん、プレートの内部で地震が発生することもあります(例:ハワイ諸島の火山性地震や、プレート内部の断層による地震)が、世界の地震活動のエネルギーの大部分は、これらのプレート境界、特に「狭まる境界」に集中していることが、地図を見ると一目瞭然です。

地震プレート世界の理解と防災

- 地球の表面はプレートと呼ばれる十数枚の硬い岩盤で覆われている

- プレートは地球内部のマントルの対流により年間数cmの速さで常に動いている

- この動きをプレートテクトニクス理論と呼ぶ

- プレートには重い海洋プレートと軽い大陸プレートの2種類がある

- 地震の多くはプレート同士がぶつかり合うプレート境界で発生する

- プレート境界には「狭まる」「広がる」「すれ違う」の3タイプがある

- 特に海洋プレートが沈み込む「狭まる境界」では巨大地震が起きやすい

- 世界は太平洋プレートやユーラシアプレートなどの主要なプレートで構成されている

- 日本は世界でも珍しく4枚のプレート(北米・ユーラシア・太平洋・フィリピン海)が集中する場所にある

- 東から太平洋プレートが、南からフィリピン海プレートが日本列島の下に沈み込んでいる

- 日本で地震が多いのはこの複雑なプレートの動きが原因である

- 世界の地震の多くは太平洋を取り囲む「環太平洋造山帯」に集中している

- 日本もこの環太平洋造山帯の重要な一員である

- 「いつ・どこで」を当てるピンポイントの地震予知は現在の科学では不可能である

- プレートの動きの観測から「今後30年以内の発生確率」などを計算する地震予測は可能である

- 地震の仕組みを正しく理解しプレート理論に基づく予測を参考に日頃の防災に活かすことが重要である

コメント