日本列島と4つのプレートの秘密を解説!

日本列島と4つのプレートの秘密を解説!

「日本列島にはプレートが4つある」と聞いて、プレートってそもそも何?と疑問に思ったことはありませんか。日本列島の下には4つのプレートがあると言われていますが、なぜ日本列島がプレート境界にある理由なのでしょうか。この記事では、日本列島 プレート 4つ 覚え方から、日本 プレート 沈み 込みの仕組みまで、中学生にも分かりやすく解説します。地震はなぜ多い?プレートの動きが原因であることや、火山が多いのもプレートの影響!といった疑問、そして、なぜ日本は地球の活動が激しい場所なのか、その根本的な理由を一緒に学んでいきましょう。

- 日本列島を取り巻く4つのプレートが分かる

- プレートの境界で地震や火山が起きる仕組みが分かる

- 日本がなぜ「災害大国」と呼ばれる理由が分かる

- プレートの知識が防災意識につながることが分かる

日本列島とプレート4つの基本を解説

- プレートってそもそも何?

- 日本列島の下には4つのプレートがある

- 日本列島にあるプレート4つの覚え方

- 日本列島がプレート境界にある理由

- 複雑な日本列島のプレート境界とは

- 日本で起きるプレートの沈み込み

プレートってそもそも何?

プレートとは、地球の表面を覆っている十数枚の硬い岩盤のことを指します。厚さは場所によって異なり、数十kmから厚いところでは100km以上にもなります。私たちが暮らす大陸や、広大な海がその上に乗っています。

地球の内部は、中心部から「核(コア)」「マントル」「地殻」という層になっていますが、プレートは「地殻」と「マントルの最上部の硬い部分」を合わせたものです。この硬い岩盤層を「リソスフェア」とも呼びます。

プレートの下には、高温で柔らかく流動性のある「マントル(アセノスフェア)」と呼ばれる層があります。よく熱い味噌汁の表面で具がゆっくり動く様子に例えられますが、マントルは地球内部の熱によって非常にゆっくりと対流(たいりゅう)しています。その動きに乗って、表面にあるプレートがパズルのピースのように、それぞれ異なる方向へ年間数cmほどの速さ(爪が伸びるのと同じくらい)で動いているのです。

この、プレートが動くことによって様々な地殻変動(地震や火山活動、大陸の移動など)が起こる、という考え方を「プレートテクトニクス」と呼びます。1960年代後半に登場したこの理論によって、地球上で起こる多くの地学現象が統一的に説明できるようになりました。

補足:プレートの構造

プレート(リソスフェア)は、その下の柔らかいマントル(アセノスフェア)の上を滑るように移動しています。硬い岩盤が柔らかい層の上に乗っている、というイメージを持つと分かりやすいでしょう。プレート同士がぶつかったり、離れたり、すれ違ったりする「境界」で、地球の活動のほとんどが起こります。

日本列島の下には4つのプレートがある

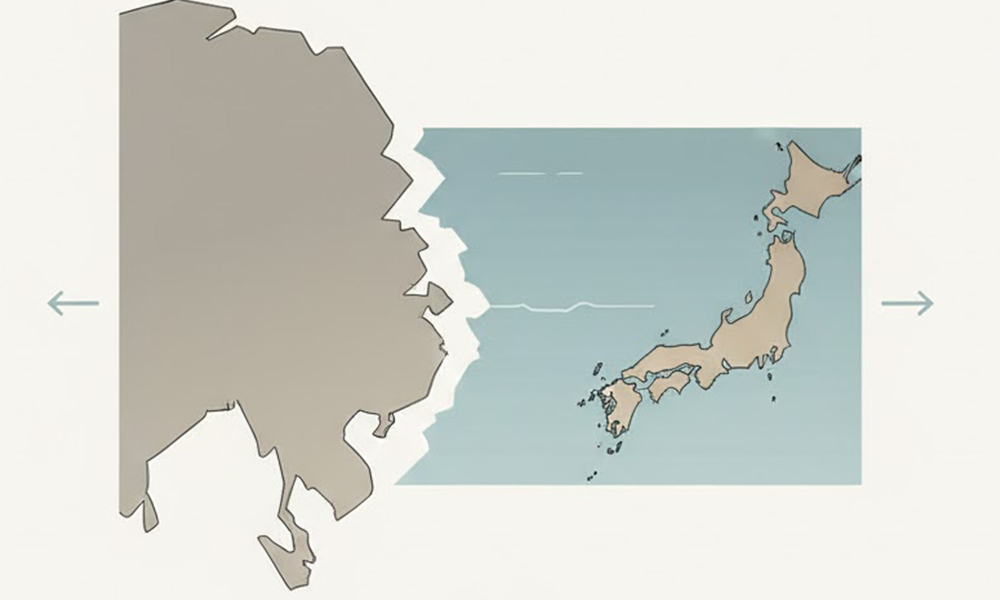

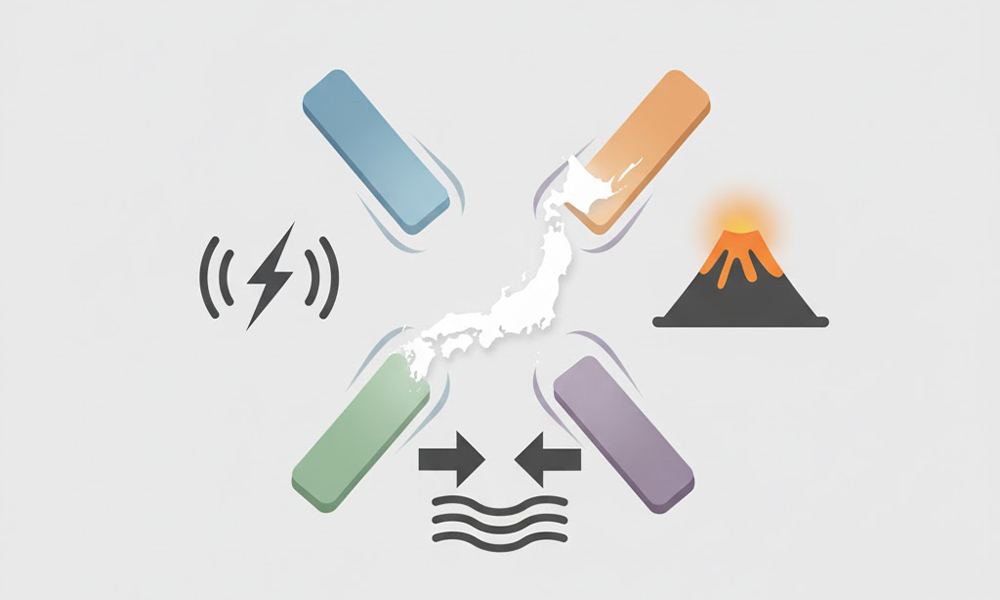

世界に十数枚あるプレートのうち、日本列島の周辺には実に4枚ものプレートがひしめき合っています。これは世界的に見ても非常に珍しく、複雑な場所です。

日本列島に関係する4つのプレートは以下の通りです。

| プレート名 | 種類 | 主な特徴 |

|---|---|---|

| 太平洋プレート | 海洋プレート | 主に海の底を構成する、重いプレート。東側から日本列島の下に沈み込んでいます。 |

| フィリピン海プレート | 海洋プレート | 同じく海の底を構成する、重いプレート。南側から日本列島の下に沈み込んでいます。 |

| 北米プレート | 大陸プレート | 主に大陸を構成する、比較的軽いプレート。日本の北側(北海道・東北地方など)が乗っています。 |

| ユーラシアプレート | 大陸プレート | 同じく大陸を構成する、比較的軽いプレート。日本の西側(西日本など)が乗っています。 |

このように、日本列島は2つの大陸プレート(北米プレート、ユーラシアプレート)にまたがっており、そこに2つの海洋プレート(太平洋プレート、フィリピン海プレート)が2方向から沈み込んでくるという、まさに「プレートの交差点」に位置しているのです。この複雑な構造が、日本の活発な地殻変動の根本的な原因となっています。

日本列島にあるプレート4つの覚え方

4つのプレートの名前は少し複雑に感じるかもしれませんが、位置関係や簡単な語呂合わせで覚えることができます。テストなどでも役立つので、ぜひ覚えてみてください。

覚え方1:位置関係で覚える

日本列島を地図で思い浮かべ、どの方向にあるかで覚える方法です。これが一番実用的かもしれません。

- 東(太平洋側): 太平洋プレート(一番大きなプレートが東から押してくる)

- 南(南海トラフ側): フィリピン海プレート(南の海から押してくる)

- 北(北海道・東北): 北米プレート(日本列島の北半分が乗っている)

- 西(西日本): ユーラシアプレート(日本列島の西半分が乗っている)

覚え方2:語呂合わせで覚える

代表的な語呂合わせをいくつか紹介します。自分が一番しっくりくるもので覚えてみましょう。

「北(きた)の太平(たいへい)さん、フィリピンとユーラシアへ行く」

(北米プレート、太平洋プレート、フィリピン海プレート、ユーラシアプレート)

または

「太平洋で言う(ユー)ひ(フィ)と北さん」

(太平洋プレート、ユーラシアプレート、フィリピン海プレート、北米プレート)

まずは4つの名前と、日本列島がそれらの「境界」にあるという事実をしっかり押さえることが大切です。特に「乗っている側(大陸プレート)」と「沈み込む側(海洋プレート)」の区別が重要ですよ!

日本列島がプレート境界にある理由

私たちが暮らす日本列島が、なぜこれほど複雑なプレート境界に位置しているのでしょうか。それは、日本列島の成り立ちそのものに原因があります。

もともと、現在の日本列島はユーラシア大陸の東の端にありました。つまり、大陸と地続きの一部だったのです。

しかし、約3000万年前から1500万年前にかけて、プレートの動きによって大陸の縁(現在の日本列島にあたる部分)が引き裂かれ始めました。大陸の地殻が薄く引き伸ばされ、そこに裂け目ができます。やがてその裂け目が大きく拡大し、そこに海水が流れ込んで「日本海」が形成されました。この地殻変動により、大陸から切り離された弓なりの島々(日本列島)ができたのです。

日本列島は、まさにプレートの活動によって大陸から引き裂かれ、現在の位置に形成されたのです。その結果、地球上で最もプレート活動が活発な「沈み込み帯(サブダクションゾーン)」の最前線、つまりプレートが激しくぶつかり合う第一線に位置することになりました。

複雑な日本列島のプレート境界とは

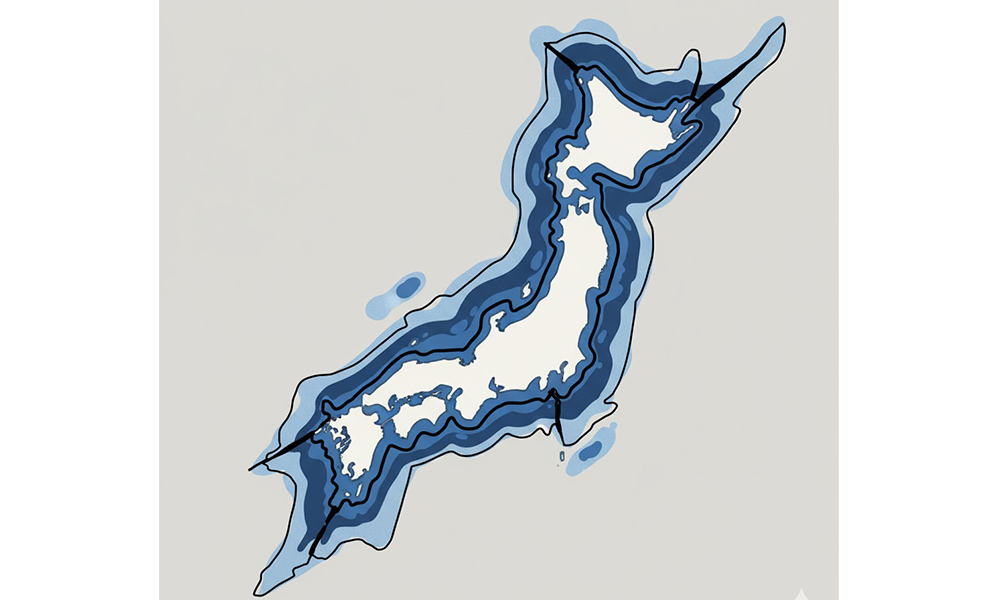

4つのプレートがひしめき合っているため、日本周辺のプレート境界は非常に複雑な形をしています。プレート同士がぶつかり、沈み込む場所には、深い溝(海溝やトラフ)が形成されます。「海溝」は水深6,000mより深い溝、「トラフ」はそれより浅い溝を指すことが多いです。

主な境界線としては、以下のようなものがあり、それぞれが巨大地震の震源域として注目されています。

- 日本海溝(にほんかいこう): 北海道沖から房総半島沖にかけて伸びる深い溝。太平洋プレートが北米プレートの下に沈み込んでいます。2011年の東日本大震災は、この境界で発生しました。

- 南海トラフ(なんかいトラフ): 静岡県の駿河湾から四国沖、九州沖にかけて伸びる巨大な溝。フィリピン海プレートがユーラシアプレートの下に沈み込んでいます。ここでは将来、巨大な地震(南海トラフ地震)の発生が懸念されています。

- 相模トラフ(さがみトラフ): 相模湾から房総半島沖にかけて伸びる溝。フィリピン海プレートが北米プレートの下に沈み込んでいます。1923年の関東大震災は、この境界で発生しました。

- 糸魚川-静岡構造線(いといがわしずおかこうぞうせん): 新潟県糸魚川市から長野県、山梨県を通り静岡市に至る日本列島を縦断する大断層です。この線を境に日本の東西で地質が大きく異なり、北米プレートとユーラシアプレートという2つの大陸プレートが衝突している場所と考えられています。

世界でも稀な「トリプルジャンクション」

房総半島沖付近には、3つのプレート(北米プレート・太平洋プレート・フィリピン海プレート)の境界が一点で交わる「トリプルジャンクション(三重会合点)」が存在します。このような特異な場所があることも、日本列島がいかに複雑な応力場(力がかかる場所)に支配されているかを示しています。

日本で起きるプレートの沈み込み

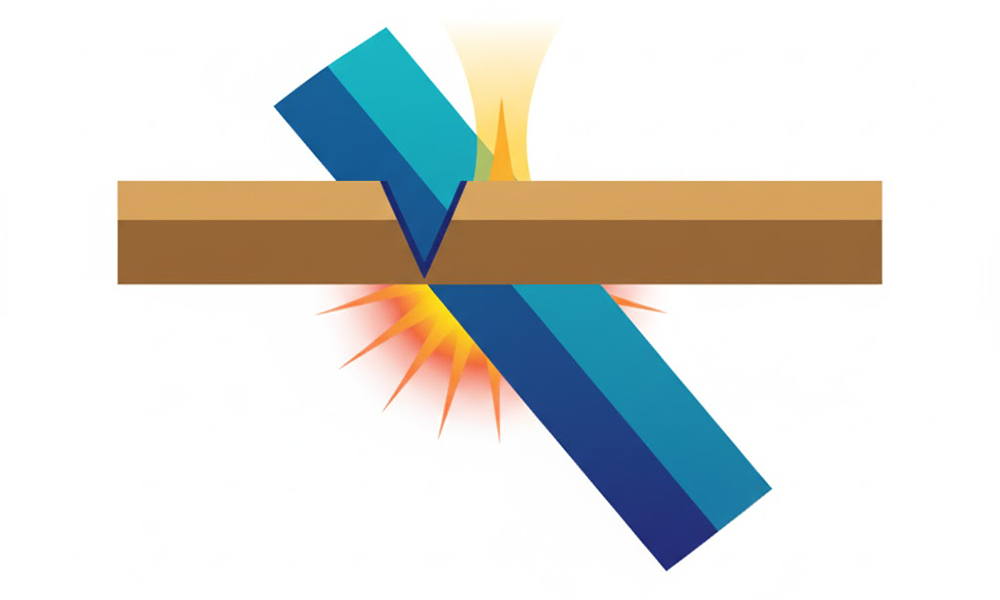

日本周辺では、なぜプレートが「沈み込む」のでしょうか。それは、プレートの種類による「重さ(密度)」の違いが根本的な原因です。

プレートには、主に花崗岩などで構成され大陸が乗っている比較的軽い「大陸プレート」(北米プレートやユーラシアプレート)と、主に玄武岩などで構成される海底の岩盤で、冷たくて重い「海洋プレート」(太平洋プレートやフィリピン海プレート)があります。

重い海洋プレートが大陸プレートにぶつかると、重い海洋プレートの方が、軽い大陸プレートの下へと斜めに沈み込んでいきます。海洋プレートは形成されてから時間が経つほど冷えて重くなるため、日本海溝から沈み込む太平洋プレートは特に深く沈み込みやすい性質を持っています。

日本では、以下の3つの複雑なパターンで沈み込みが起きています。

- 太平洋プレートが、北米プレートの下に沈み込む(日本海溝)

- フィリピン海プレートが、ユーラシアプレートの下に沈み込む(南海トラフ)

- フィリピン海プレートが、北米プレートの下に沈み込む(相模トラフ)

この「沈み込み」という現象こそが、次のセクションで解説する地震や火山の直接的な引き金となっているのです。

日本列島でプレート4つが起こす現象

- 地震はなぜ多い?プレートの動きが原因

- 火山が多いのもプレートの影響!

- なぜ日本は地球の活動が激しい場所なのか

- 日本列島とプレート4つの関係まとめ

地震はなぜ多い?プレートの動きが原因

日本で地震が多発するのは、主にこのプレートが沈み込む動きが原因です。日本で起こる地震は、その発生メカニズムによって大きく2種類に分けられます。

海溝型地震(プレート境界地震)

海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む際、その境界面で強い摩擦が生じます。このとき、上に乗っている大陸プレートの先端部分が、引きずり込まれるようにして内側(陸側)に押され、岩盤にエネルギー(ひずみ)が蓄積されていきます。年間わずか数cmの動きですが、これが数十年から百数十年という長い時間をかけて蓄積されます。

やがて、このひずみが限界に達したとき、引きずり込まれていた大陸プレートが耐えきれなくなり、元に戻ろうとして一気に跳ね上がります。この衝撃によって巨大な揺れ、すなわち「海溝型地震」が発生するのです。

発生源が海底であるため、この跳ね上がりが海水を大きく動かし、津波を引き起こす原因にもなります。南海トラフ地震や東日本大震災(東北地方太平洋沖地震)がこれにあたります。

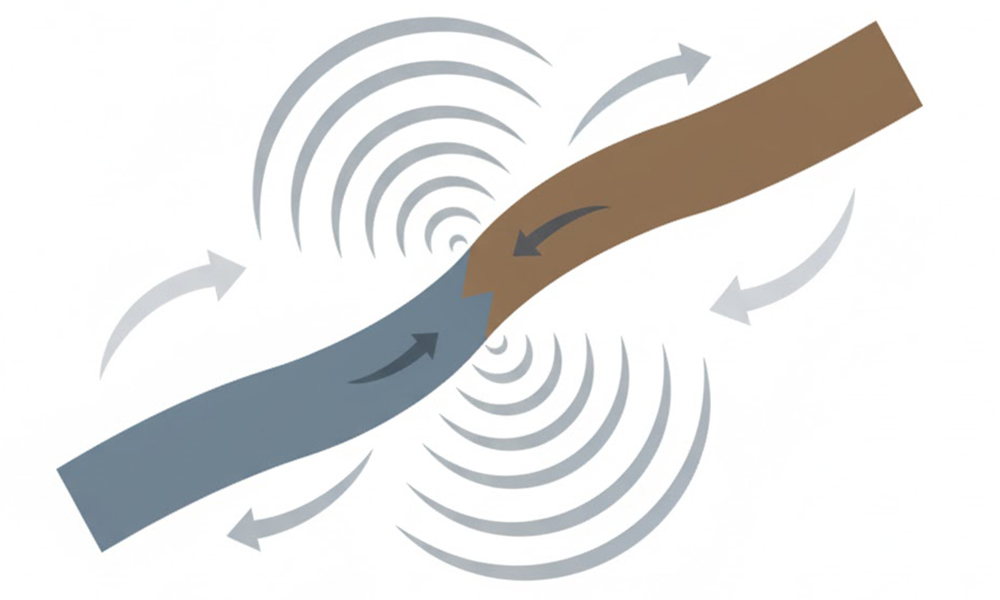

活断層地震(内陸直下型地震)

プレートに押される力は、陸地の内部にも伝わっています。その力によって陸地内部の岩盤(地層)にズレが生じている場所を「断層」と呼び、特に繰り返し活動してきた証拠があるものを「活断層」と呼びます。

この活断層が、プレートから伝わる力に耐えきれなくなってずれ動くことで発生するのが「活断層地震」です。震源が浅いことが多く、マグニチュード7クラスでも都市の直下で発生すると甚大な被害を引き起こします。(例:1995年の阪神・淡路大震災、2016年の熊本地震など)

日本がいかに地震の多発地帯であるかは、データにも表れています。2011年から2020年のデータでは、世界で発生したマグニチュード6.0以上の地震のうち、17.9%が日本周辺で発生しています。(出典:一般財団法人国土技術研究センター「地震の多い国、日本」)

火山が多いのもプレートの影響!

日本に火山が多いのも、地震と同じくプレートの沈み込みが深く関係しています。

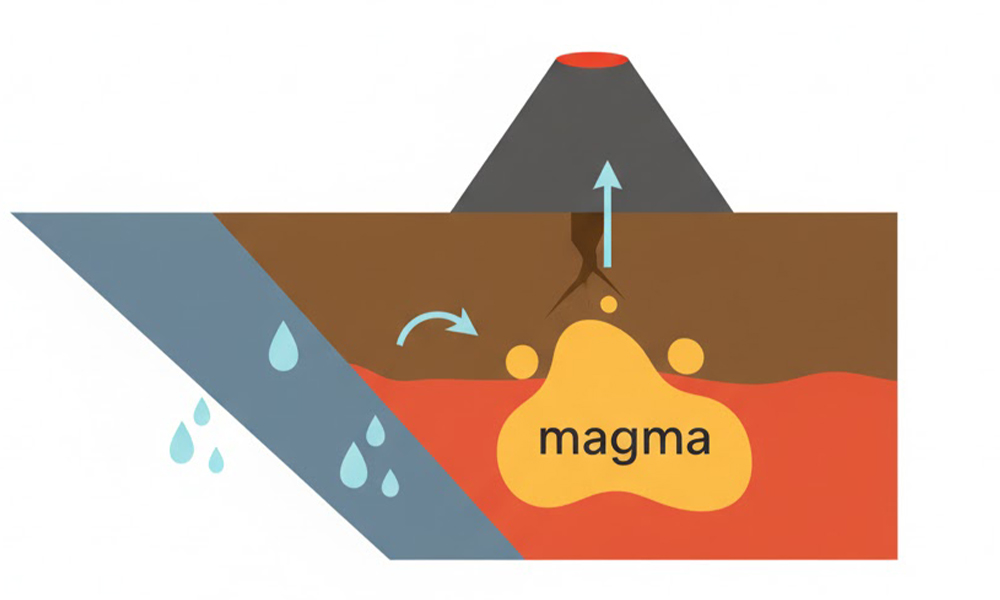

地下深くに沈み込んでいった海洋プレートは、高い圧力と熱にさらされます。このとき、海洋プレートが海底にあったときに岩石や堆積物の中に含んでいた水分が、圧搾されて放出されます。

放出された水は、プレートの上にある高温のマントル(岩石)に供給されます。通常、マントルは高温でも高い圧力のために固体のままですが、水が加わると岩石が溶ける温度(融点)がぐっと下がります。これにより、通常は溶けないはずのマントルの一部が溶けだし、「マグマ」が生成されるのです。

このマグマは、周囲の固体岩石よりも密度が低いため、浮力によってゆっくりと地表に向かって上昇していきます。地殻の浅い部分で「マグマだまり」を作って一時的に留まり、やがて地表に噴き出すことで「火山」が形成されます。

気象庁の定義によると、日本には111の活火山が存在します。これもまた、日本がプレートの沈み込み帯にあることの明確な証拠です。

火山弧(かざんこ)

プレートが沈み込む海溝から一定の距離を置いた内陸側に、マグマによって火山が列のように並んで形成される傾向があります。これを「火山弧(かざんこ)」または「島弧(とうこ)」と呼びます。日本列島が弓なり(弧状)の形をしていることと、火山が列をなして分布していることは密接に関連しているのです。火山は災害のリスクをもたらす一方で、温泉や地熱発電といった豊かな恵みも私たちに与えてくれます。

なぜ日本は地球の活動が激しい場所なのか

ここまで解説してきたように、日本列島は地球の活動が非常に激しい場所です。その理由は、以下の3点に集約されます。

- 4枚ものプレートが衝突する、世界でも類のない複雑な場所であること。

- 2つの海洋プレートが2方向から常に沈み込み、強い圧縮力を受け続けていること。

- プレート活動の結果として日本列島が形成され、その地盤自体が脆弱(ぜいじゃく)であること。

プレート運動は、地震や火山といった災害リスクをもたらす一方で、日本列島の急峻な山々や渓谷、豊かな温泉といった美しい自然景観や恵みも生み出しています。

しかし、私たちが暮らす国土という観点で見ると、日本は非常に厳しく、災害と隣り合わせの環境にあると言えます。

脆弱な国土「災害立国日本」

日本の国土は、国土地理院の資料によると、火山地や丘陵を含む山地の面積が約75%(4分の3)を占めています。これらはプレート活動によって隆起してできたため、地質が複雑で不安定な場所が多くなっています。そのため、急な斜面が多く、豪雨や地震によって土砂災害(地すべり、土石流、崖崩れ)が非常に起こりやすいという特徴があります。

一方、人口や都市機能が集中する「平野」は、その多くが地質年代的に新しい、川が運んだ土砂でできた軟らかい粘土や砂(沖積層)で構成されています。このような軟弱地盤は、地震の際に揺れが大きくなりやすく、液状化現象が発生するリスクも常に抱えています。

私たちは、地球の活動エネルギーが集中する、世界でも有数の「変動帯」の真上に暮らしているという認識を持ち、日頃から防災対策を意識することが不可欠です。

日本列島とプレート4つの関係まとめ

最後に、日本列島と4つのプレートに関する要点をまとめます。この記事で学んだことを振り返ってみましょう。

- 日本列島は4つのプレートがひしめき合う場所にある

- 4つのプレートは北米・ユーラシア・太平洋・フィリピン海プレート

- プレートとは地球の表面を覆う十数枚の硬い岩盤

- 日本はプレートが沈み込む「沈み込み帯」の真上にある

- 密度の重い海洋プレートが大陸プレートの下に沈み込む

- 太平洋プレートとフィリピン海プレートが沈み込む側

- 北米プレートとユーラシアプレートが乗っている側

- プレート境界は日本海溝・南海トラフなどと呼ばれる

- 海溝型地震はプレートの沈み込みによるひずみが原因

- 陸のプレートが引きずり込まれ跳ね返ることで発生する

- 火山は沈み込んだプレートの水がマグマを作るため発生する

- 日本は世界のM6以上地震の約2割弱が発生する地震多発帯

- 国土の約4分の3が山地で地盤も脆弱な特徴を持つ

- プレートの活動が日本の豊かな自然と災害リスクを生んでいる

- 4つのプレートの動きを知ることが防災の第一歩となる

コメント