【オサメット評判】防災ヘルメットの収納性と安全性を徹底解説

【オサメット評判】防災ヘルメットの収納性と安全性を徹底解説

災害への備えとして注目される折りたたみ式の防災ヘルメットですが、「オサメットの評判はどうなのだろう?」と気になっていませんか。従来のヘルメットはかさばるため、収納場所に困るのが悩みでした。しかし、オサメットはその問題を解決してくれる画期的な防災グッズです。

この記事では、オサメットの強度や価格、気になる耐用年数について詳しく解説します。また、「折りたたみヘルメットは意味ないのでは?」という疑問や、子供用の有無、自転車用として使えるのか、多くの人が抱く疑問にもお答えしていきます。防災ヘルメットの折りたたみという選択肢が、あなたの防災意識をどう変えるのか、ぜひ最後までご覧ください。

この記事でわかること

- オサメットの収納性と携帯性の高さ

- 折りたたみ式でも安心の強度と安全性

- 子供用や価格、耐用年数などの詳細情報

- 自転車用としての使用可否や注意点

オサメットの評判は?収納性とデザイン性を解説

- オサメット ヘルメットのコンパクトな特徴

- 防災ヘルメットは折りたたみが新常識?

- 折りたたみヘルメットは意味ない?安全性は?

- 国家検定合格品!オサメットの強度

- オサメットは子供用もあり家族で備えられる

オサメット ヘルメットのコンパクトな特徴

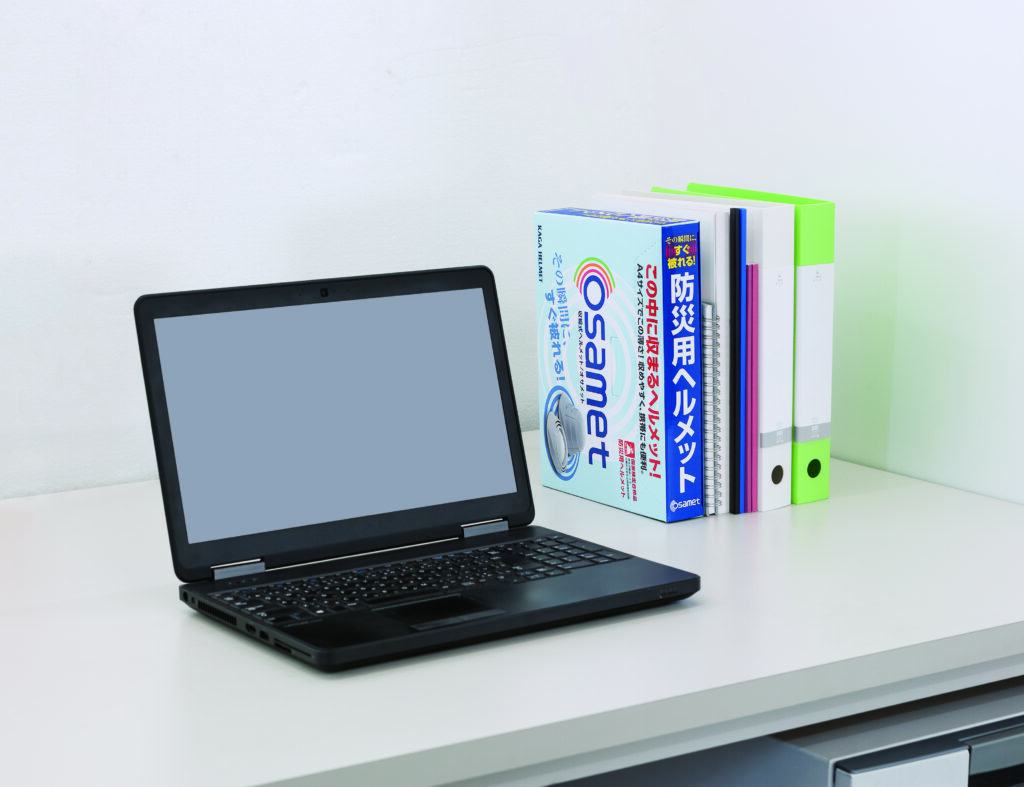

オサメットの最大の特徴は、なんといってもその驚くべきコンパクトさにあります。使用しないときはA4サイズ、厚さわずか4.5cmにまで折りたたむことが可能です。これにより、従来のヘルメットでは考えられなかったような場所に収納できます。

例えば、本棚に書類と一緒に立てかけたり、オフィスのデスクの引き出しに保管したりすることも容易です。いざという時に「どこにしまったかわからない」という事態を防ぎ、すぐに取り出せる場所に備えておけるのが大きなメリットと言えるでしょう。

また、軽量であるため防災リュックに入れても負担になりにくく、車の中に常備しておくのにも適しています。この携帯性の高さが、多くの良い評判につながっています。

「ヘルメットは欲しいけど、置く場所が…」と悩んでいた方には、まさに理想的な解決策ですね。

防災ヘルメットは折りたたみが新常識?

近年、防災意識の高まりとともに、ヘルメットのあり方も変化しています。これまでは工事現場で使われるような球体のものが主流でしたが、保管場所の問題から一般家庭での普及には課題がありました。

そこで登場したのが、オサメットのような折りたたみ式の防災ヘルメットです。収納性に優れているため、「しまい込んで使えない」という本末転倒な状況を避けられます。身近な場所に置けることで、災害発生時に迅速な初動対応が可能になるのです。

職場や学校、マンションの管理組合など、多数のヘルメットを備蓄する必要がある場所でも、省スペースで保管できる点は大きな利点です。このように、保管と携帯のしやすさから、折りたたみ式は防災ヘルメットの新しいスタンダードになりつつあります。

折りたたみヘルメットは意味ない?安全性は?

「折りたたみ式は強度が弱そうで、いざという時に意味ないのではないか?」と不安に思う方もいるかもしれません。確かに、その特殊な形状から耐久性を疑問視する声があるのも事実です。

しかし、防災用として販売されている製品は、国の定める安全基準をクリアしているものがほとんどです。特に、後述する国家検定に合格している製品であれば、飛来物や落下物から頭部を保護する性能が公的に認められています。

大切なのは、デザインや価格だけで選ぶのではなく、安全基準を満たしているかどうかをしっかり確認することです。信頼できる製品を選べば、折りたたみヘルメットは「意味ない」どころか、あなたの命を守る非常に有効な防災グッズとなります。

国家検定合格品!オサメットの強度

オサメットの強度についてですが、この製品は厚生労働省保護帽規格「飛来・落下物用」の国家検定合格品です。これは、法律で定められた厳しい試験をクリアし、一定の安全性能が保証されていることを意味します。(参照:加賀産業株式会社公式サイト)

帽体の素材には、剛性や耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用。さらに、ヘルメットの内側には衝撃を吸収するための発泡スチロール製ライナーが取り付けられており、万が一の衝撃を和らげる構造になっています。

蛇腹(じゃばら)式というユニークな構造でありながら、ハンマーで叩いても壊れないほどの強度を持つとされています。このように、オサメットはコンパクトでありながら、防災用ヘルメットとして十分な強度と安全性を確保しているのです。

オサメットは子供用もあり家族で備えられる

災害は大人だけに訪れるものではありません。むしろ、身体が小さく危険察知能力が未熟な子どもこそ、頭部を保護する備えが重要になります。

その点、オサメットには「オサメットJr.(ジュニア)」という子ども向けのモデルも用意されています。頭囲寸法が50~56cmに対応しており、小学生くらいのお子様にフィットするように設計されています。

大人用と同様に軽量で、国家検定にも合格しているため安全性も万全です。ランドセルにも入るコンパクトさで、学校の机のフックに掛けておくこともできます。家族全員の安全を考えるなら、大人用と子供用をセットで備えておくと良いでしょう。

購入前に知りたいオサメットの評判と詳細情報

- オサメットの価格は?どこで買える?

- オサメットの耐用年数は6年が目安

- オサメットは自転車用として使える?

- オサメットエッグとの違いは?

- 総まとめ:オサメットの評判とおすすめな人

オサメットの価格は?どこで買える?

オサメットの価格は、販売店によって多少異なりますが、おおむね4,000円から5,000円前後が相場となっています。防災用品としては決して安価ではありませんが、国家検定に合格した安全性と、後述する6年という耐用年数を考えれば、コストパフォーマンスは高いと言えるでしょう。

オサメットの耐用年数は6年が目安

防災ヘルメットには、安全に使用できる期間として「耐用年数」が定められています。オサメットのメーカーである加賀産業は、保管を開始してから6年での交換を推奨しています。

これは、ヘルメットの主材料であるABS樹脂が、紫外線や温度変化などによって、目に見えない形で少しずつ劣化していくためです。外観に傷や変形がなくても、本来の衝撃吸収性能が低下している可能性があります。

耐用年数に関する注意点

耐用年数は「使用開始から」ではなく「保管を開始してから」で計算します。いざという時に性能が発揮できなくならないよう、購入日を記録し、定期的な点検と交換を心がけましょう。また、一度でも強い衝撃を受けたヘルメットは、外観に異常がなくても交換が必要です。

オサメットは自転車用として使える?

結論から言うと、オサメットを自転車用ヘルメットとして使用することはできません。

その理由は、防災用ヘルメットと自転車用ヘルメットでは、想定している衝撃の種類が異なり、求められる安全基準が全く違うからです。

- 防災用ヘルメット:主に上からの飛来物・落下物に対する保護を目的としています。

- 自転車用ヘルメット:転倒時の頭部強打、特に側頭部や後頭部への衝撃を吸収することを目的としています。

オサメットの公式サイトやパッケージにも「『防災用』ヘルメットです。『作業用』や『オートバイ・自転車用』として、ご使用しないでください」と明確に記載されています。用途外の使用は大変危険ですので、絶対に行わないでください。

それぞれの用途に合った専用のヘルメットを使用することが、安全を確保する上で最も重要です。

総まとめ:オサメットの評判とおすすめな人

これまでの情報を総合すると、オサメットは「収納性と安全性を両立させた、現代のニーズに合った防災ヘルメット」と言えます。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。

- オサメットはA4サイズ厚さ4.5cmに折りたためる

- 本棚や引き出しなど身近な場所に収納可能

- 携帯性に優れ防災リュックや車載用にも適している

- 「飛来・落下物用」の国家検定に合格しており安全性は高い

- 素材は耐衝撃性に優れたABS樹脂を採用

- 内側には衝撃を吸収する発泡ライナーを装備

- 「折りたたみは意味ない」という不安を払拭する十分な強度を持つ

- 価格は約4,200円から5,000円が相場

- 推奨される耐用年数は保管開始から6年

- 一度でも衝撃を受けたら交換が必要

- 自転車用や作業用としては使用不可

- 子ども用の「オサメットJr.」もラインナップされている

- 家族全員でサイズを合わせて備えることが可能

- ヘルメットの置き場所に困っている人におすすめ

従来のヘルメットの保管問題を解決し、「備えたいけれど場所がない」というジレンマを解消してくれるオサメット。その評判の高さは、確かな安全性と、私たちの生活に寄り添う利便性に基づいていると言えるでしょう。

コメント