ラニーニャ現象とは簡単に?仕組み・原因・日本への影響を防災士が解説

ラニーニャ現象とは?簡単に 仕組み・原因・日本への影響を防災士が解説

近年、ニュースなどで「ラニーニャ現象」という言葉を耳にする機会が増えましたが、ラニーニャ現象とは簡単に言うとどのような現象なのでしょうか。「ラニーニャ現象とは?意味を簡単に解説してほしい」「エルニーニョとラニーニャの違いは?」といった疑問をお持ちの方も多いのではないでしょうか。

この記事では、ラニーニャ現象 原因を分かりやすく解説しながら、どうしてラニーニャは起こるの?というメカニズムの核心に迫ります。また、この現象が引き起こす日本の天気との関係:どんな傾向がある?のか、特にラニーニャが起こると冬どうなるのか、ラニーニャが起こると日本はなぜ寒いのかという点も詳しく掘り下げます。さらに、ラニーニャが起こると世界で何が起きる?のか、そして過去のラニーニャ年はどうだった?事例で見る影響まで解説し、最後に最新情報のチェック方法と具体的な備えを提案します。ぜひ、この記事でラニーニャ現象への理解を深め、防災にお役立てください。

この記事を読むとわかること

- ラニーニャ現象とは何か、その意味と仕組みを中学生にもわかるレベルで理解できます

- 猛暑や厳冬など、日本の天候への具体的な影響と、寒くなるメカニズムがわかります

- 世界各地で発生する干ばつや洪水の影響と、過去の事例を把握できます

- 最新の監視情報の確認方法と、私たちにできる備えがわかります

ラニーニャ現象とは簡単に言うと何?その基礎知識を解説

- ラニーニャ現象とは?意味を簡単に解説

- エルニーニョとラニーニャの違いは?対の現象

- ラニーニャ現象 原因:なぜ海面水温が下がる?

- どうしてラニーニャは起こるの?海と大気の相互作用

ラニーニャ現象とは?意味を簡単に解説

ラニーニャ現象とは簡単に言うと、太平洋赤道域の海面水温が平年より低くなる状態が、概ね一年程度続く現象のことを指します。特に、日付変更線付近から南米ペルー沖にかけての広い海域で、この海面水温の低下が見られます。

この現象名である「ラニーニャ(La Niña)」はスペイン語で「女の子」という意味があり、海面水温が平年より高くなる「エルニーニョ(男の子)」現象と対をなすことから名付けられました。元々は「アンチ・エルニーニョ」とも呼ばれていましたが、現在ではこの名称が定着しています。

ラニーニャ現象は、数年おきに発生する自然現象ですが、その発生期間や強さは不規則です。この海面水温の大きな変化は、地球規模での大気の循環に影響を及ぼすため、日本を含め世界各地で異常気象の要因となると考えられています。

気象庁によるラニーニャ現象の客観的定義

気象庁では、現象の発生を客観的に判定するための監視基準を設けています。

- 監視海域(NINO.3):北緯5度〜南緯5度、西経150度〜西経90度の矩形海域。

- 判定基準:この海域の海面水温の基準値との差の5か月移動平均値が、6か月以上続けて**マイナス0.5℃以下**となった場合をラニーニャ現象と定義しています。

このような海面水温の大きな変動は、大気と海洋の複雑な相互作用によって引き起こされています。(出典:気象庁「エルニーニョ/ラニーニャ現象とは」)

エルニーニョとラニーニャの違いは?対の現象

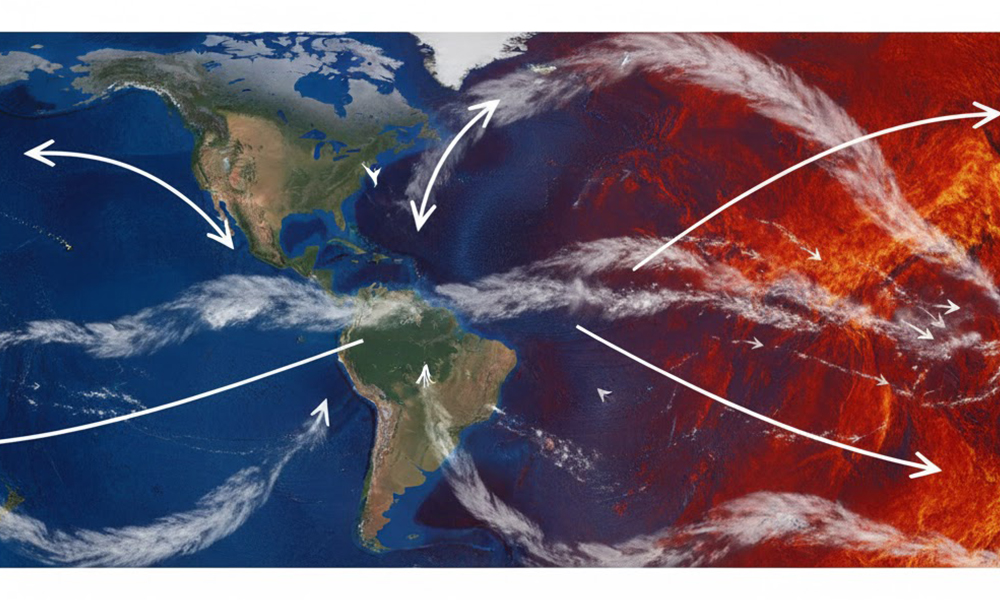

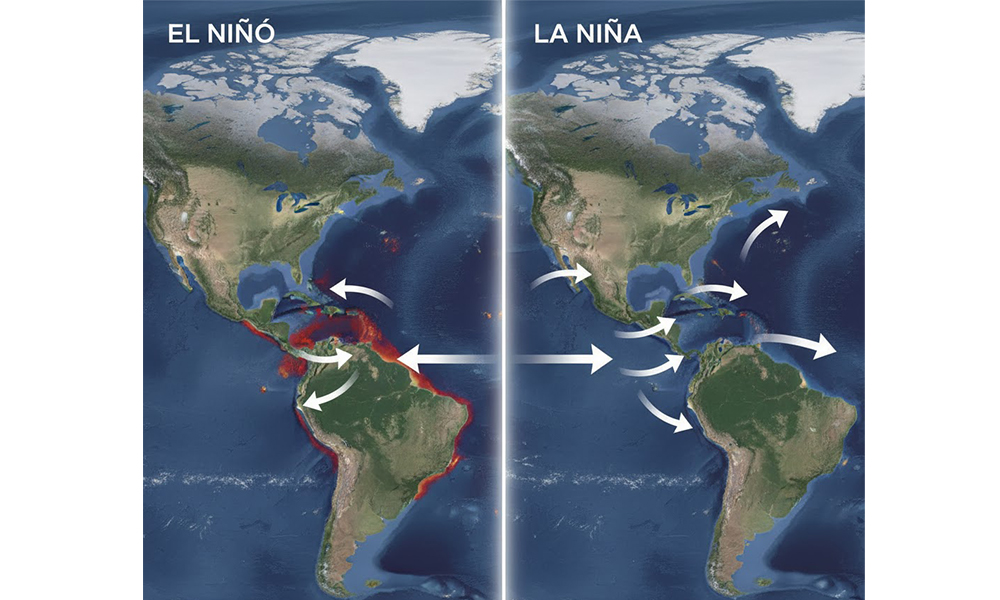

エルニーニョとラニーニャの違いは、太平洋赤道域の海面水温の変動傾向が完全に反対であるという点に尽きます。ただ単に水温が高いか低いかというだけでなく、その結果として大気の循環にも真逆の影響を与えるため、世界中の天候に異なる影響を及ぼします。

平常時・エルニーニョ・ラニーニャの比較

| 状態 | 太平洋東部の海面水温 | 貿易風の強さ | 太平洋西部の暖かい海水 |

|---|---|---|---|

| 平常時 | 低い | 平常 | 蓄積している(暖水プール) |

| エルニーニョ現象 | 高くなる | 弱くなる | 東へ広がる |

| ラニーニャ現象 | 低くなる | 強くなる | より厚く蓄積する |

前述の通り、これら二つの現象は独立したものではなく、貿易風の強弱と連動しています。この大気と海洋の一連の変動全体を**エルニーニョ・南方振動(ENSO)**と呼び、地球の気候システムにおける最も大きな変動の一つとして捉えられています。

ラニーニャ現象 原因:なぜ海面水温が下がる?

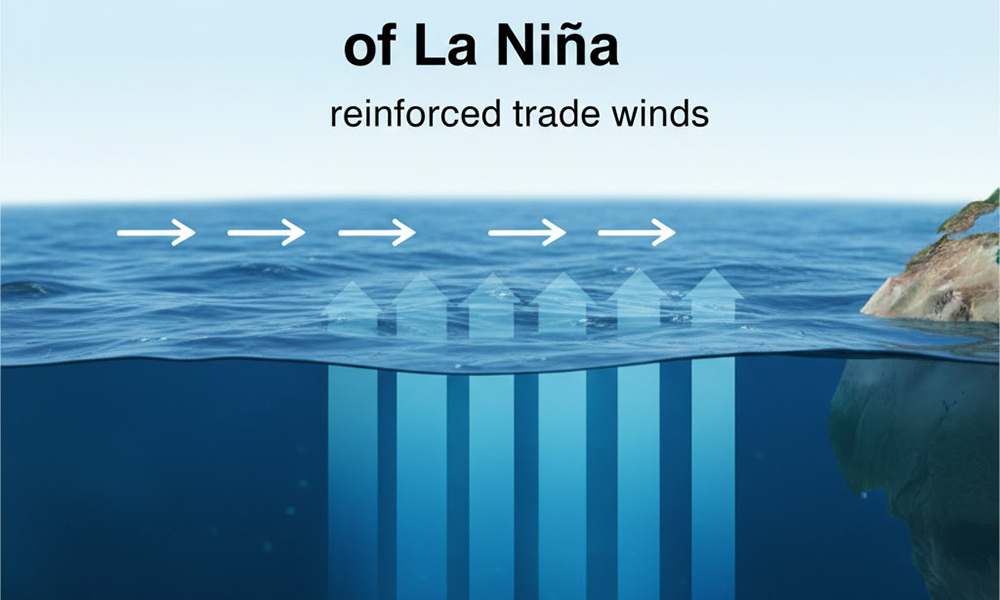

**ラニーニャ現象 原因**の直接的な要因は、太平洋赤道域で吹く**貿易風(東風)が平常時よりも強まる**ことにあります。しかし、貿易風が強まるのはなぜか、という点については、まだ研究途上にあり、完全には解明されていません。

平常時、貿易風は海面付近の暖かい海水を西側(インドネシア近海)へ押しやり、東側(南米沖)では深いところから冷たい海水が湧き上がる「湧昇現象」が発生しています。

湧昇現象の活発化が水温低下を加速

ラニーニャ現象時には、貿易風が強まることで、温かい海水が西側にさらに強く吹き寄せられ、西部に暖かい水の層がより厚く蓄積します。その結果、東部では風に押し流された海水を補うために、深海からの冷たい水が平常時よりも**強く、大量に**海面近くまで上がってきます。これを**湧昇現象の活発化**と呼びます。

この冷たい水の湧き上がりが海面水温の急激な低下を引き起こし、ラニーニャ現象の主要な原因となります。暖かい海水が西へ、冷たい海水が東へ、という極端な水の偏りが生まれるのがこの現象の特徴です。

また、貿易風が強まるきっかけの一つとして、西部太平洋赤道域で一時的に西風が強く吹く「西風バースト」と呼ばれる現象が、過去のエルニーニョ現象の終息時などに観測されており、発生の引き金になっている可能性も指摘されています。

どうしてラニーニャは起こるの?海と大気の相互作用

ラニーニャ現象の発生や継続を説明する上で、単なる貿易風の強弱だけでなく、**海と大気の相互作用**、すなわち**正のフィードバック**の仕組みが重要になります。この相互作用があるために、現象が一度始まると長引きやすいという特徴を持っています。

フィードバックのメカニズム

この相互作用は、以下のような流れで現象を強化し続けます。

まず、東部太平洋で海面水温が下がると、その上空の空気も冷やされ、大気の層が安定します。一方、西部のインドネシア近海では暖かい海水がさらに厚く蓄積しているため、海面からの蒸発が盛んになり、積乱雲がいっそう盛んに発生します。

この積乱雲が盛んに発生する海域が、平常時よりもさらに西側へと移動・強化されることで、大気の流れが変化し、結果として赤道付近の**東風(貿易風)がより一層強まる**のです。

冷たい海水が貿易風を強め、強くなった貿易風がさらに海水を冷やす。このように、海と大気がお互いに影響を与え合い、現象を強化し続ける仕組みこそが、ラニーニャ現象の継続の鍵を握っています。

このフィードバックループにより、いったんラニーニャ現象が始まると、数か月で終わらず、1年から1年半程度、場合によっては2〜3年にもわたって継続することがあります。

ラニーニャ現象が日本に及ぼす影響を簡単に把握し備える

- ラニーニャが起こると世界で何が起きる?干ばつなどの影響

- 日本の天気との関係:どんな傾向がある?猛暑や大雪に注意

- ラニーニャが起こると日本はなぜ寒いの?西高東低の気圧配置

- ラニーニャ現象が起こると冬どうなる?厳冬と大雪のリスク

- 過去のラニーニャ年はどうだった?事例で見る異常気象

- 最新情報のチェック方法:気象庁の速報を確認しよう

- 防災士からの提案:ラニーニャ現象とは簡単に備えることが大切

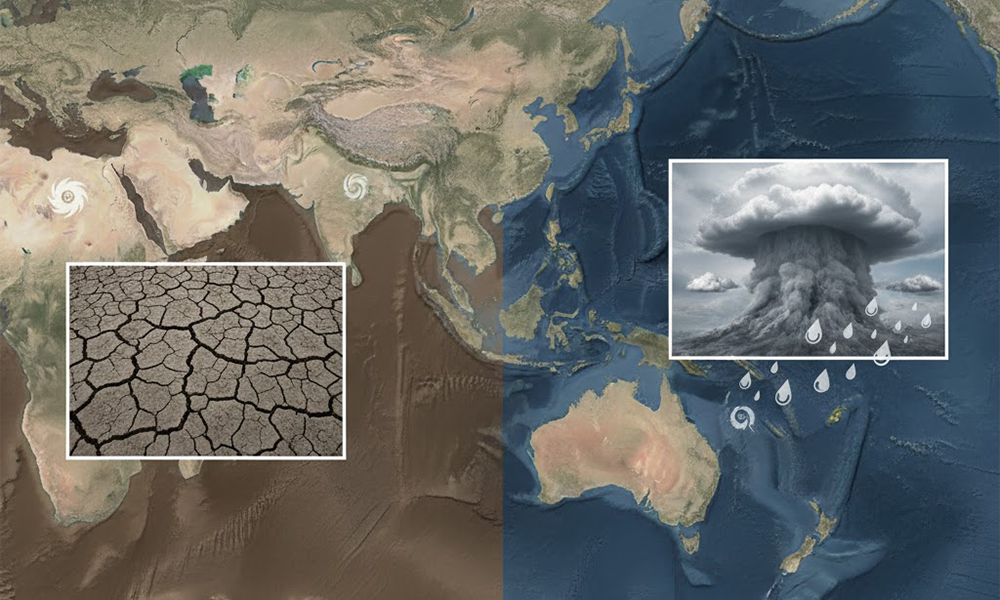

ラニーニャが起こると世界で何が起きる?干ばつなどの影響

ラニーニャが起こると世界で何が起きるかというと、太平洋を挟んだ遠く離れた地域にまで、異常気象をもたらす傾向が統計的に確認されています。この遠隔作用は「**テレコネクション**」と呼ばれ、地球規模での大気の流れの連鎖的な影響によるものです。

食糧生産を直撃する干ばつの影響

特に深刻な影響が出やすいのは、世界の主要な穀倉地帯です。**南北アメリカ**の穀物生産地域では、干ばつがおきやすくなるというデメリットがあります。例えば、北米の春(3月~5月)にはアメリカのグレートプレーンズで、南米の春(9月〜11月)にはアルゼンチンのパンパで降水量が減少し、**小麦や大豆の生産**に大きな打撃を与えます。

実際に、2020年から続いたラニーニャ現象では、アルゼンチンの穀物生産が深刻な打撃を受け、世界的な食料価格の高騰につながる要因の一つとなりました。また、大豆や米の収穫量も減少する傾向があり、世界経済に悪影響を及ぼしやすいといえます。

他にも、西アジアや北欧でも春に降水量が減少しやすい傾向が見られます。途上国の多い地域で干ばつが発生すると、食料価格が上昇し、貧困層の生活が大きなダメージを受ける可能性があるため、国際的な支援が必要になるケースもあります。(出典:農林水産省「食料の安全保障」)

多雨・洪水の増加

逆に、暖かい海水がより厚く蓄積する西部太平洋側の地域、すなわちオーストラリアや東南アジアの一部では、積乱雲の活動が活発化することで多雨となり、洪水や地滑りのリスクが高まる傾向があります。このように、ラニーニャ現象は世界各地で「極端な気象」を引き起こすのです。

日本の天気との関係:どんな傾向がある?猛暑や大雪に注意

日本の天気との関係を見ると、ラニーニャ現象が発生している期間は、夏と冬の季節において**極端な天候になる傾向**が、統計的に有意なレベルで確認されています。

夏の日本:太平洋高気圧の張り出しで猛暑に

ラニーニャ現象が発生すると、インドネシア周辺で暖かい海水が集まり、上昇気流が平常時より活発化します。この上昇した空気は、太平洋高気圧の周辺で下降気流となるため、高気圧を強める作用をもたらします。

この結果、日本付近では太平洋高気圧が例年よりも北に張り出しやすくなります。これにより、夏は日本列島全体が気温が高くなる傾向にあり、記録的な**猛暑**となる可能性が高まるのです。特に、沖縄や奄美では南から湿った気流の影響を強く受け、降水量が多くなる傾向もあります。

冬の日本:厳冬と大雪のリスクが高まる

逆に冬は、日本を含む北西太平洋で西高東低の気圧配置が強まりやすくなります。この気圧配置の影響で、ユーラシア大陸からの強い寒気が南下しやすくなるため、気温が低くなる傾向があり、**厳冬**や日本海側を中心とした**大雪**をもたらすことがあります。(出典:気象庁「エルニーニョ/ラニーニャ現象と日本の天候」)

猛暑や大雪は、熱中症や雪害といった私たちの生活に大きな影響を与えます。ラニーニャ現象が予測された際は、例年以上の暑さ寒さへの対策が必要になりますね。

ラニーニャが起こると日本はなぜ寒いの?西高東低の気圧配置

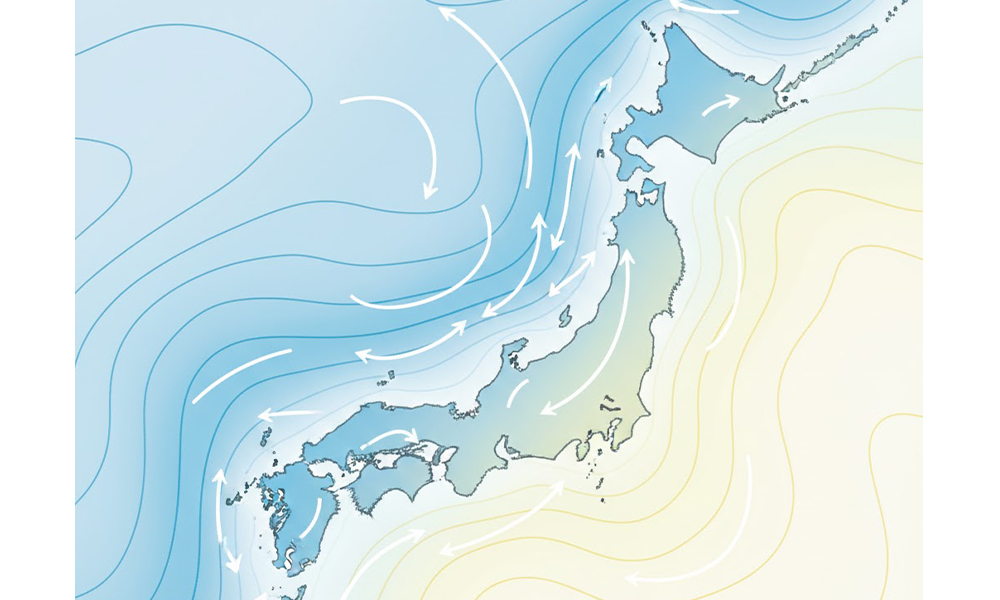

**ラニーニャが起こると日本はなぜ寒いの**かというと、その原因は、強い冬型の気圧配置(西高東低)が強まり、持続しやすくなるという点にあります。

偏西風の南下と寒気の流入

ラニーニャ現象が発生すると、日本の南方海上で積乱雲がいっそう盛んに発生しやすくなるという特徴があります。この活発な積乱雲の活動が、日本付近を流れるジェット気流(偏西風)を乱し、平年よりも南に大きく蛇行させます。

偏西風が南に蛇行すると、その北側にあるユーラシア大陸の**強い寒気**が、日本列島付近に流れ込みやすくなります。これにより、大陸側に高気圧が、太平洋側に低気圧が配置される「西高東低」の気圧配置が強化され、厳しい寒さがもたらされるのです。

この強い季節風が、比較的温かい日本海を渡る際に大量の水分(水蒸気)を取り込み、発達した雪雲を日本海側の山地にぶつけることで、**特に日本海側**で大雪になりやすいという傾向が生まれます。

西高東低の気圧配置と季節風

冬型の気圧配置が強まると、大陸の高気圧と太平洋の低気圧との気圧差が大きくなり、日本列島に向けて強い北西の季節風が安定して吹き付けます。この風こそが、冬の寒さと降雪をもたらす根本的な原因です。

ラニーニャ現象が起こると冬どうなる?厳冬と大雪のリスク

**ラニーニャ現象が起こると冬どうなる**かというと、平均気温が低くなる**厳冬**となり、それに伴って**大雪のリスクが高まる**という傾向があるため、生活への影響が非常に大きくなります。

生活への具体的な影響

- **エネルギー需要の増加**:厳冬が続くと、暖房器具の利用が増え、電力やガスの需要が逼迫する可能性があります。

- **インフラのトラブル**:寒さにより、積雪地帯でなくとも水道管の凍結による破裂や断水といったトラブルが発生しやすくなります。

- **長期的な寒さ**:統計的に、ラニーニャ現象が発生した冬は、寒さが長引き、東日本や西日本では春先の2月~4月の平均気温も平年より低くなる傾向が見られます。

特に警戒が必要なのは、日本海側の降雪量が増える傾向があることです。大雪は、交通機関の運休や遅延、物流の停滞を引き起こし、私たちの日常生活を大きく混乱させます。さらに、屋根からの落雪や除雪作業中の事故といった**雪害**の発生リスクも高まります。

これらの理由から、ラニーニャ現象の発生が見込まれる冬は、例年よりも一層、万全の防寒対策と雪への備えが求められます。

厳冬・大雪時に特に注意すべきこと

- **路面凍結**:交通事故や歩行中の転倒による負傷者が増加します。

- **雪下ろし**:無理な作業による転落事故や、心筋梗塞などの体調急変のリスクが高まります。

- **屋内事故**:室内での暖房器具の長時間使用による火災や一酸化炭素中毒に注意が必要です。

過去のラニーニャ年はどうだった?事例で見る異常気象

**過去のラニーニャ年はどうだった**か、いくつかの著名な事例で見ることで、この現象がもたらす極端な天候の傾向を深く理解できます。ラニーニャ現象は、その継続期間や強さによって、影響の出方が大きく異なりますが、過去の事例から学ぶ教訓は多くあります。

長期ラニーニャ現象(2020年秋〜2023年春)の事例

近年の顕著な事例としては、**2020年から2023年**にかけて3年近く続いた異例の長期ラニーニャ現象が挙げられます。この期間、日本でも夏は猛暑傾向、冬は寒気が流れ込みやすい傾向が確認されました。

国際的には、南米の穀倉地帯で深刻な**干ばつ**が続き、小麦や大豆の生産に大きな打撃を与えました。また、オーストラリアでは大雨と洪水が頻発するなど、世界各地で異常気象が同時多発的に発生しました。

日本の過去の事例

ラニーニャ現象が発生した年、日本では以下のような顕著な天候が観測されています。

| 現象発生時期 | 日本の夏の傾向 | 日本の冬の傾向 |

|---|---|---|

| 1988年(夏〜翌春) | 猛暑(特に北日本) | 厳冬・大雪傾向 |

| 2010年(夏〜翌春) | 記録的な猛暑 | 低温・大雪傾向 |

| 2021年(夏〜翌春) | 猛暑傾向 | 低温傾向 |

これらの事例からも、ラニーニャ現象は日本の季節ごとの天候を極端にする傾向があることが裏付けられています。

最新情報のチェック方法:気象庁の速報を確認しよう

私たち一人ひとりがラニーニャ現象への備えを万全にするためには、**最新情報のチェック方法**を知っておくことが非常に重要です。最も信頼できる情報源は、気象庁が毎月発表する「**エルニーニョ監視速報**」です。

この速報を定期的にチェックすることで、ラニーニャ現象の現状と、今後の発生確率や見通しを、**半年前**からの長期的な視点で把握することができます。

監視速報で確認すべき点と定義

気象庁は、**エルニーニョ監視海域(NINO.3)**の海面水温の変動を基準に、現象の発生を判定・監視しています。この海域は、貿易風の影響を強く受け、冷たい水の湧き上がりの様子がよくわかるため、監視の指標として用いられます。

| 項目 | ラニーニャ現象に関する定義と情報 |

|---|---|

| 判定に使用する値 | 海面水温の基準値との差の5か月移動平均値を使用します。 |

| 現象発生の定義 | 5か月移動平均値が、6か月以上続けてマイナス0.5℃以下になった場合です。 |

| 速報の内容 | 現状の分析に加え、**6か月先まで**の現象の発生確率予測が発表されます。 |

この速報をチェックすることで、「今年はラニーニャ現象の影響で厳冬になる可能性がある」といった長期予報の情報を得ることができ、日本での猛暑や厳冬・大雪といった極端な天候の傾向を予測し、備えを始めるタイミングを判断することができるでしょう。

防災士からの提案:ラニーニャ現象とは簡単に備えることが大切

**ラニーニャ現象とは簡単に**言うと、地球の規模で起こる避けられない大きな気候変動であり、私たちはそれを止めることはできません。しかし、防災士の観点から言えば、この現象がもたらす影響の**傾向を事前に知り、それに応じた具体的な備えを行うことが何よりも大切**です。

極端な天候は、私たちの生活の快適性を奪うだけでなく、時には人命に関わる危険をもたらすことがあります。そのため、現象そのものへの理解を深めた上で、リスクに応じた具体的な対策を講じることが重要です。猛暑や大雪などのリスクを軽減するために、予測情報が出た時点で早めの行動を心がけてください。

ここで、防災士として、ラニーニャ現象が発生する可能性があるときに、私たち一人ひとりができる具体的な備えをリストアップします。

ラニーニャ現象発生時の具体的な備え(15項目)

- 気象庁のエルニーニョ監視速報で現象の推移を定期的にチェックする

- 夏の猛暑対策として、エアコンの点検や熱中症対策用品を準備する

- 冬の厳冬対策として、断熱性の高い防寒着や暖房器具を見直す

- 大雪による停電に備え、モバイルバッテリーや非常用ライトを充電しておく

- 日本海側では、車の冬用タイヤ交換やタイヤチェーンを用意する

- 異常気象による食糧生産の打撃に備え、フードロス削減を意識する

- 非常食や飲料水を、家族の人数分に合わせてローリングストックで備蓄する

- 積雪地域では、屋根の雪下ろしや除雪作業の安全対策を学ぶ

- 冬期間の水道管の凍結防止対策(ヒーター、保温材)を施しておく

- 大雪による孤立に備え、地域の避難場所や避難経路を確認する

- 極端な気象による被害に備え、火災保険や地震保険の内容を再確認する

- 寒気の流入で体調を崩さないよう、日頃から体温調節を意識する

- 夏場のエアコンのメンテナンスを早めに行い猛暑に備える

- 強い季節風による建物の被害がないか点検を行う

- 最新の季節予報を参考に、長期的な視点で備えを心がける

コメント