雲ができる仕組み 小学生から中学生にやさしく解説

雲ができる仕組み 小学生から中学生にやさしく解説

雲ができる仕組み 小学生 中学生 をキーワードに調べている読者に向けて、最初に全体像をつかみやすい導入から入ります。雲はどうやって生まれるのかという疑問に対して、空気の動きと温度の変化を軸に説明します。雲は何でできているのかという基本を押さえ、どうして水蒸気が水滴になるのかを気圧や温度の関係に結び付けて理解できるように整理します。さらに、雲ができる3つの条件や雲の種類を知ろうという学習ポイントを明確にし、観察のコツも紹介します。身近な雲ができる 仕組み ペットボトルを使った雲ができる 仕組み 実験の手順を示し、自由研究としてまとめる流れまでガイドします。最後に、雲ができると天気はどう変わるのかまで視野を広げ、日常の空と学びをつなげます。

- 雲の正体と生まれ方の基礎を理解

- 気圧と温度が雲づくりに与える影響を把握

- 家庭でできる雲の実験と安全のポイントを学ぶ

- 自由研究のまとめ方と観察のコツを身につける

雲ができる仕組み 小学生 中学生向け

- 雲はどうやって生まれる

- 雲は何でできている

- 気圧と温度の関係を理解

- どうして水蒸気が水滴になる

- 雲ができる3つの条件

- 雲の種類を知ろう

- 雲ができると天気はどう変わる

雲はどうやって生まれる

雲の発生は、湿った空気が上に持ち上げられ冷やされるところから始まります。空気は上昇すると体積が増え、温度が下がりやすくなります。冷却が進むと空気に含まれる水蒸気の行き場がなくなり、微粒子の表面に付着して小さな水滴や氷の粒へと姿を変えます。この粒がたくさん集まったものが雲です。

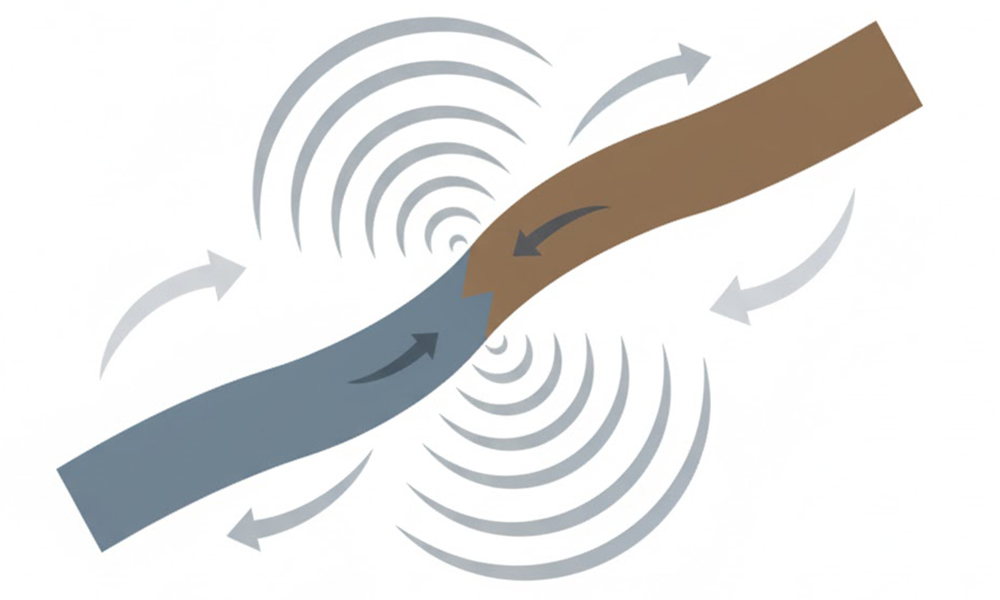

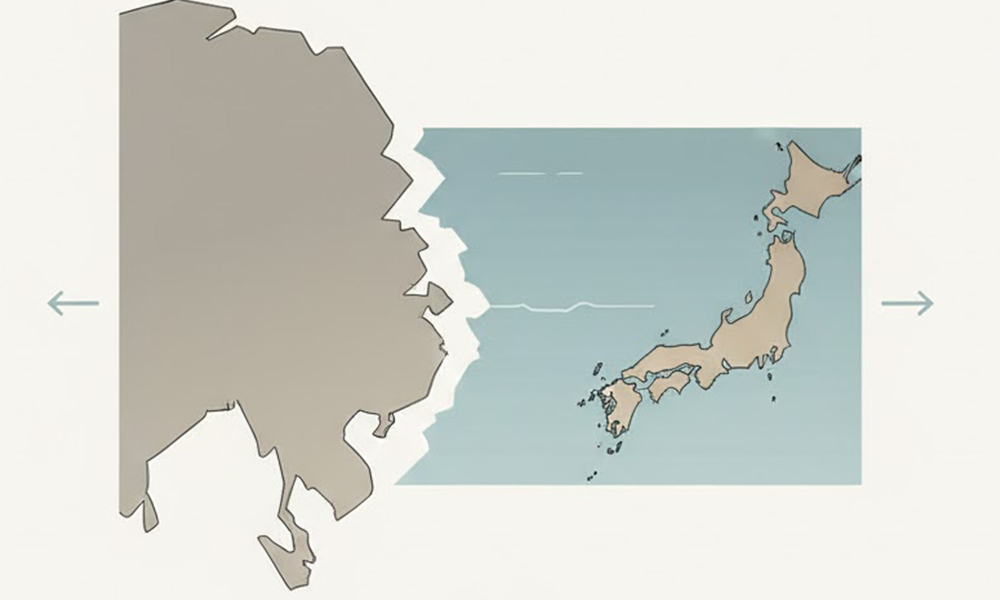

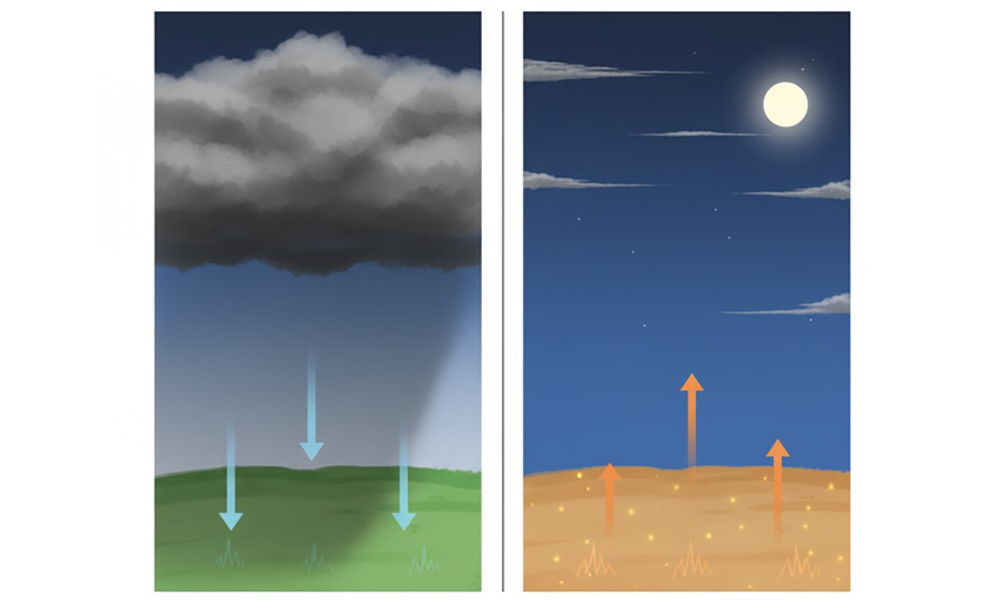

上昇のきっかけは複数あります。日射で地表が温まり地面付近の空気が軽くなる場合、地形で空気が持ち上がる場合、前線で暖かい空気が冷たい空気の上にはい上がる場合などです。いずれも、上昇と冷却のセットがそろうと雲ができやすくなります。

要点:空気が上昇する → 体積が増えて温度が下がる → 水蒸気が液体や氷になり雲粒ができる

学習用の一般的な説明では、雲の生成は上昇気流と冷却の結果として整理されています。気象庁の基礎解説や教材でも同様の流れで示されています。(参照:気象庁 公式サイト)

雲は何でできている

雲の正体は、空気中に浮かぶ微細な水滴または氷の粒です。低い高度で温度が高めの場合は水滴が多く、高度が上がって温度が低い領域では氷の粒が増えます。粒は非常に小さいため、上昇気流が続くと落ちずに漂い続けます。やがて粒同士がぶつかったり集まったりして大きくなると、雨や雪として降り始めます。

粒の作られ方には核となる微粒子が関わります。空気中の塵や海塩粒子などに水蒸気が集まり、雲粒の芯として働きます。粒の大きさや数は雲の見え方にも影響し、薄く広がる雲から、もくもくと発達した雲まで多様な姿を形作ります。

雲は地球のエネルギー収支にも関わります。低い厚い雲は太陽光を反射して地表を涼しくしやすく、高い薄い雲は地表からの熱を戻しやすいと説明されています。(参照:NASA Earth Observatory「Clouds」)

気圧と温度の関係を理解

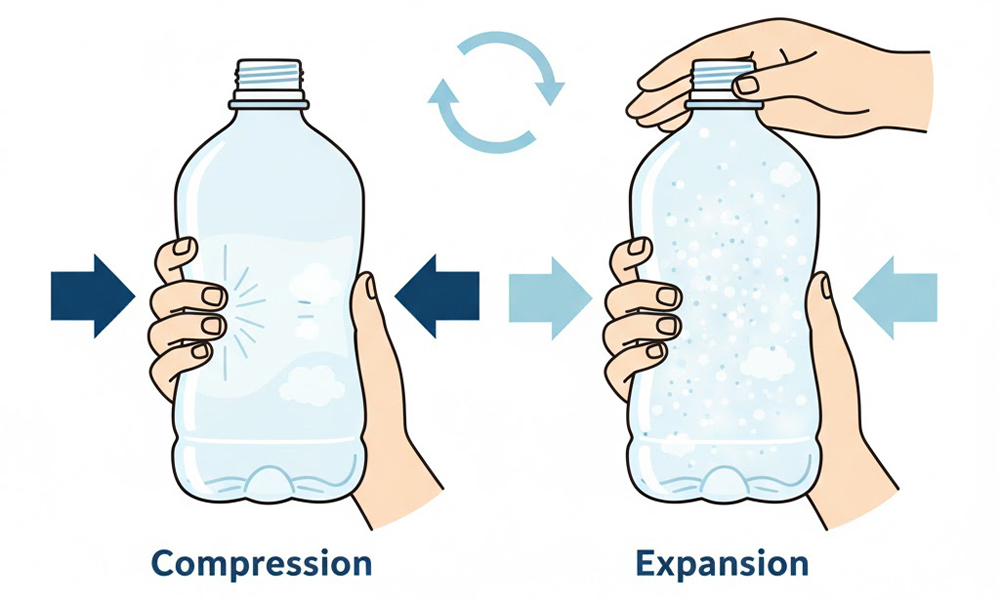

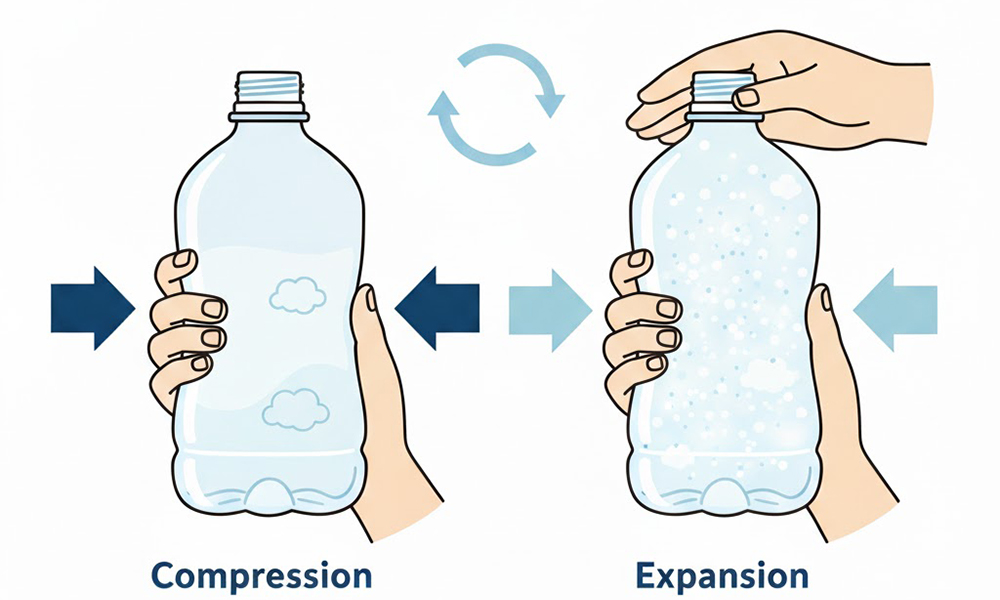

空気は上に行くほど気圧が低くなります。気圧が下がると空気は膨張し、仕事をするため温度が下がります。これを断熱膨張と呼びます。温度が下がると空気が保持できる水蒸気の量が減り、余った水蒸気が雲粒へと変化しやすくなります。逆に下降する空気は圧縮されて温度が上がり、雲は消えやすくなります。

この性質をつかむと、山の天気の変わりやすさや、夕立が出やすい日の空の変化が読み解きやすくなります。上昇=冷却=雲ができやすい、下降=昇温=雲が消えやすいという対応を意識すると、観察の視点が安定します。

| 高度の変化 | 気圧の変化 | 空気の体積 | 空気の温度 | 水蒸気の保持量 |

|---|---|---|---|---|

| 上昇する | 下がる | 増える | 下がる | 減る |

| 下降する | 上がる | 減る | 上がる | 増える |

どうして水蒸気が水滴になる

水蒸気は目に見えません。ところが空気が冷やされると、空気中に保てる水蒸気の量(飽和水蒸気量)が減り、行き場をなくした水蒸気が微粒子の表面で集まりやすくなります。これが凝結で、できた微細な粒を雲粒と呼びます。気温が氷点下になると、雲粒の一部は氷の粒へと変わります。

コップの外側に水滴がつく現象や、冬に息が白く見える現象も、飽和に達して余った水蒸気が液体の粒になる例です。雲の中ではこれが空中で起こっていると考えると、イメージしやすくなります。

注意:粒の作られ方や成長の速さは温度と湿度、微粒子の量で変わります。観察の結果が毎回同じにならない場合があります。教育用の基礎解説でも、この不確定性は前提として扱われています。(参照:気象庁 公式サイト)

雲ができる3つの条件

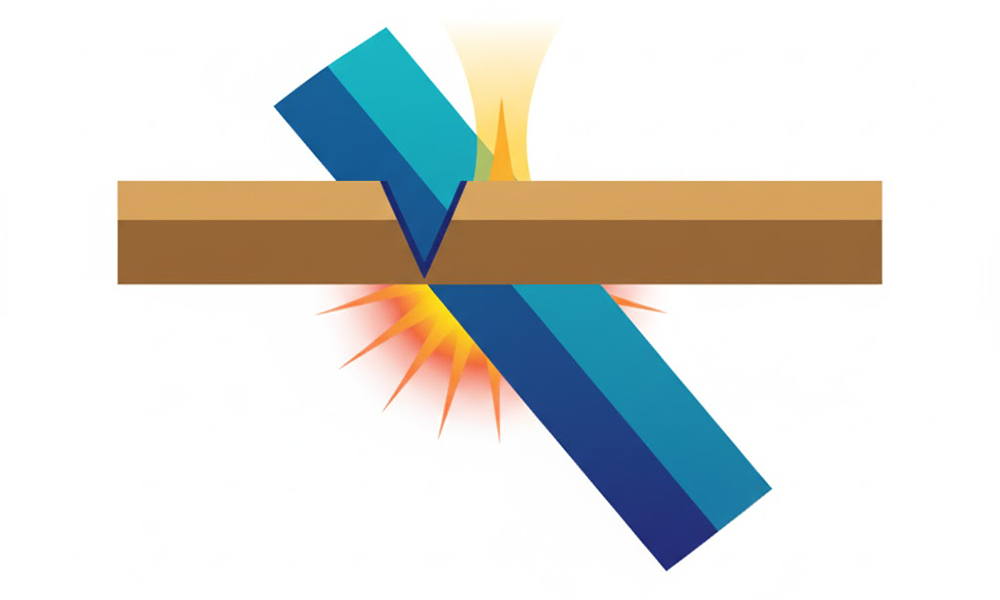

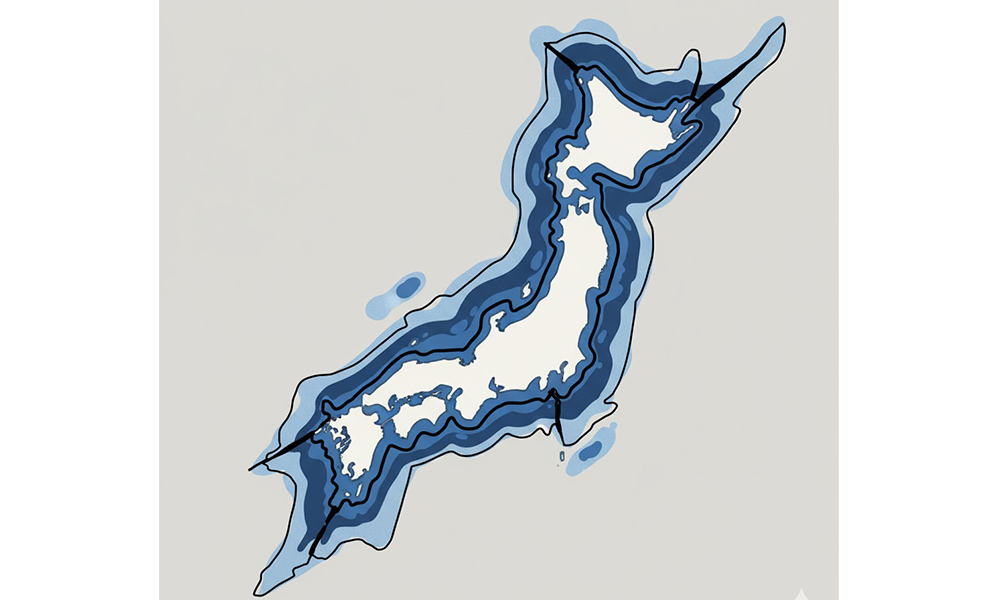

学習では、雲を作る典型的な場面を三つに整理すると理解が進みます。第一に、晴れて日射が強い日に地表が温まり、地面付近の空気が軽くなって上昇する場合です。午後に積雲が発達しやすいのは、このタイプの上昇が関わります。第二に、地形による持ち上げです。風が山にぶつかると空気の流れは斜面に沿って上がり、山の風上側で雲ができやすくなります。第三に、前線付近で暖かい空気が冷たい空気の上にはい上がる場合です。広い範囲で層状の雲が広がり、雨になりやすくなります。

- 日射による加熱で上昇

- 山の斜面で持ち上がる

- 前線で暖気が乗り上げる

これらの場面は学校教育や気象機関の教材で基本パターンとして扱われます。観察記録に当てはめると、空の変化が説明しやすくなります。(参照:気象庁 公式サイト)

雲の種類を知ろう

雲の分類は観察の第一歩です。層状に広がる雲は空一面を覆って日射を弱め、天気の下り坂につながることがあります。もくもく立ち上がる雲は上昇気流の強さを示し、にわか雨や雷雨のサインに変わることがあります。代表的な種類をつかむと、雲から天気の見通しを立てやすくなります。

分類の考え方や衛星による見分け方は、公的資料で体系的に解説されています。学習の裏付けとして活用すると理解が安定します。(参照:NASA Earth Observatory「Clouds」)

| 種類 | 見え方の特徴 | 主な高さ | よくある天気 |

|---|---|---|---|

| 層雲 | 一面に広がる灰色の雲 | 低い | 曇りや小雨 |

| 積雲 | 白い綿のように盛り上がる | 低〜中 | 晴れ間とにわか雨 |

| 積乱雲 | 大きく背が高い塔のよう | 低〜高まで発達 | 雷、強い雨、突風 |

雲ができると天気はどう変わる

雲は地表に届く日射と、地表から逃げる熱に影響します。低く厚い雲が広がると太陽光が遮られ、気温は上がりにくくなります。高く薄い雲は太陽光を通しやすく、夜は地表の熱が宇宙へ逃げにくくなる傾向があります。風向や湿度、前線の位置と組み合わせて考えると、天気の見通しが精度よく立てられます。

気候の視点では、雲は地球のエネルギー収支に関わる重要な要素と説明されています。観察を通じて、雲の種類と天気の変化の関係を意識してみましょう。(参照:NASA Earth Observatory「Clouds」)

雲ができる仕組み 小学生 中学生の実験

- 雲ができる 仕組み ペットボトル体験

- 雲ができる 仕組み 実験の手順

- 自由研究の進め方と注意点

- まとめ 雲ができる仕組み 小学生 中学生

雲ができる 仕組み ペットボトル体験

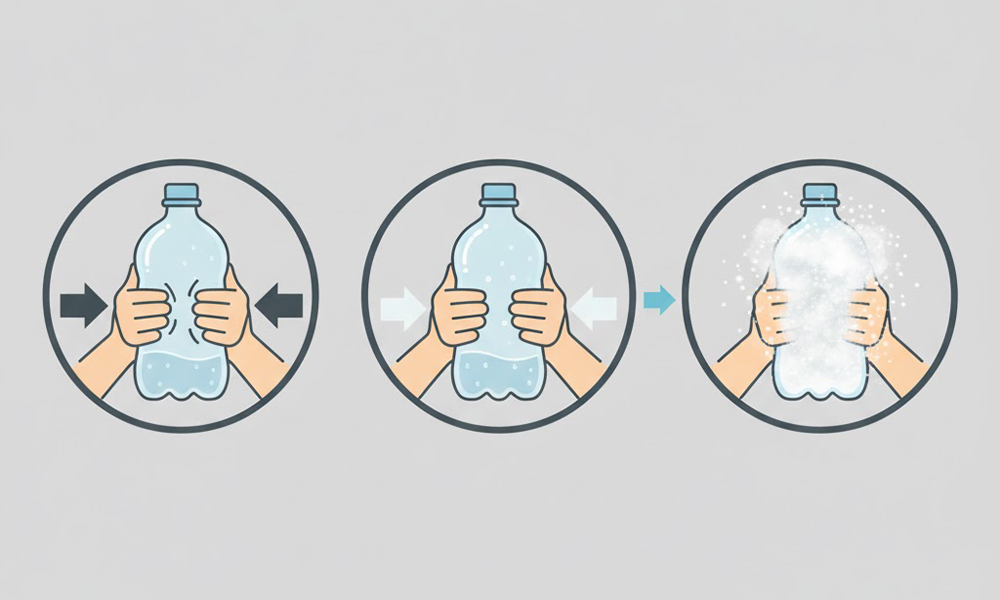

家庭でできる実験として、ペットボトルの中で雲を作る方法があります。ポイントは、圧縮して温め、急に膨張させて冷やすという流れです。ペットボトルを強く押すと内部の空気は圧縮されて温度が上がり、手を離すと一気に膨張して温度が下がります。温度が下がると空気が保持できる水蒸気の量が減り、白い濁りが現れます。これが雲と同じ原理でできた微細な水滴です。

濁りが現れる瞬間と消える瞬間を見分け、圧縮の強さや回数を変えながら観察すると、気圧と温度の関係がより明確になります。企業の科学実験サイトでは、原理の図解や安全上の注意も含めて紹介されています。(参照:NGKサイエンスサイト「押すだけで、雲ができたり消えたり」)

観察の言語化を心がけましょう。濁りが出た条件、消えた条件、かかった時間を言葉で記録すると、理由付けがしやすくなります。

雲ができる 仕組み 実験の手順

準備

炭酸飲料用のしっかりしたペットボトル、水、消毒用エタノール、消臭スプレーを用意します。微粒子の役割を確かめたい場合は、線香の煙をごく少量入れます。安全の観点から、火気から離れた換気のよい場所で行います。内容は上記の科学サイトでも同様の原理で紹介されています。(参照:NGKサイエンスサイト)

やり方

少量の水とエタノールを入れてふたをしっかり閉め、ペットボトルを数回強く押す→一気に離すを繰り返します。透明になったり白く濁ったりを交互に確認し、圧縮の強さや回数、煙の有無を一度に一条件だけ変えて比較します。写真や動画で記録すると、後で気づきを整理しやすくなります。

安全面の注意:エタノールやエアゾール製品の使用は大人の見守りが推奨とされています。火気を近づけない、目や口に向けて噴射しない、換気を確保するなどの基本を守ります。(参照:NGKサイエンスサイト)

自由研究の進め方と注意点

自由研究では、一度に一条件だけ変えるのが比較の基本です。押す力、押す回数、煙の有無、入れる水の量などを項目ごとに整理し、濁りの出方や持続時間を記録します。観察結果は表にまとめると、違いが一目で分かります。写真を添えると再現性の確認に役立ちます。

考察は「なぜそうなったのか」を気圧と温度の関係に戻して説明すると、筋道が通ります。例えば、押す力が強いほど濁りが濃くなったなら、圧縮後の膨張で温度低下が大きかったためと説明できます。観察と理由の対応付けを意識してください。

| 条件 | 設定例 | 観察の視点 |

|---|---|---|

| 押す力 | 弱い/中/強い | 濁りの濃さ、消えるまでの時間 |

| 回数 | 3回/5回/10回 | 濁りの持続、再現性 |

| 煙の有無 | あり/なし | 雲の出やすさの違い |

| 水の量 | 少量/適量/多め | 濁りの発生タイミングの違い |

まとめのコツ:観察→理由→再確認の順に並べると読みやすくなります。観察と言葉の対応を意識すると、結論がぶれにくくなります。

まとめ: 雲ができる仕組み 小学生から中学生へ

- 雲は微細な水滴や氷の粒が集まった姿

- 湿った空気が上昇して冷えると雲が生まれやすい

- 気圧が下がると空気は膨張して温度が下がる

- 温度が下がると空気が保てる水蒸気の量は減る

- 余った水蒸気が微粒子の表面で雲粒になる

- 日射や地形や前線が上昇のきっかけになりやすい

- 層雲は広がりやすく日射を弱めやすい

- 積雲は上昇気流の強さを反映しやすい

- 積乱雲は雷や強い雨や突風のサインになりやすい

- 低く厚い雲は地表を涼しくしやすい

- 高く薄い雲は夜に地表の熱を逃がしにくい

- ペットボトル実験で上昇と冷却の関係を体感

- 安全に配慮し大人の見守りのもとで実施

- 一度に一条件だけ変えて比較すると分かりやすい

- 観察結果は表や写真で整理すると伝わりやすい

コメント