低気圧と高気圧、なぜできる?見分け方を解説

低気圧と高気圧、なぜできる?見分け方を解説

天気予報で毎日耳にする低気圧や高気圧。低気圧が近づくと天気が崩れ、高気圧に覆われると晴れる、となんとなく知っていても、低気圧と高気圧とは?と聞かれると、詳しく説明するのは難しいかもしれません。そもそも「気圧」とは何の圧力なのか、低気圧や高気圧はどうやってできるのか、その疑問は当然です。天気は、上昇気流や下降気流といった空気の立体的な動きと深く関係しています。また、低気圧と高気圧の空気の流れには決まったパターンがあり、高気圧と低気圧がぶつかると(正しくは接すると)前線が生まれます。日本で多い高気圧と低気圧のタイプ、例えば移動性のものや梅雨前線なども知っておくと、天気の変化をより深く理解できるでしょう。この記事では、防災士の視点から、低気圧 高気圧 なぜできる 見分け方について、中学生にも分かりやすく解説します。天気図や雲、風の動きなどによる見分け方、特に低気圧や高気圧の見分け方における前線の役割、さらに高気圧と低気圧の等圧線の間隔が示す意味まで、天気の基本をしっかりお伝えします。

- 低気圧と高気圧の基本的な定義と仕組み

- 天気が変わる主な理由(上昇気流・下降気流)

- 天気図や風向きから高気圧・低気圧を見分ける方法

- 日本の天気に影響する主な高気圧・低気圧の種類

気圧の正体: 気圧とは「空気の重さ」であり、高気圧・低気圧は数値で決まるのではなく、周囲との比較(相対的)で決まることを解説。

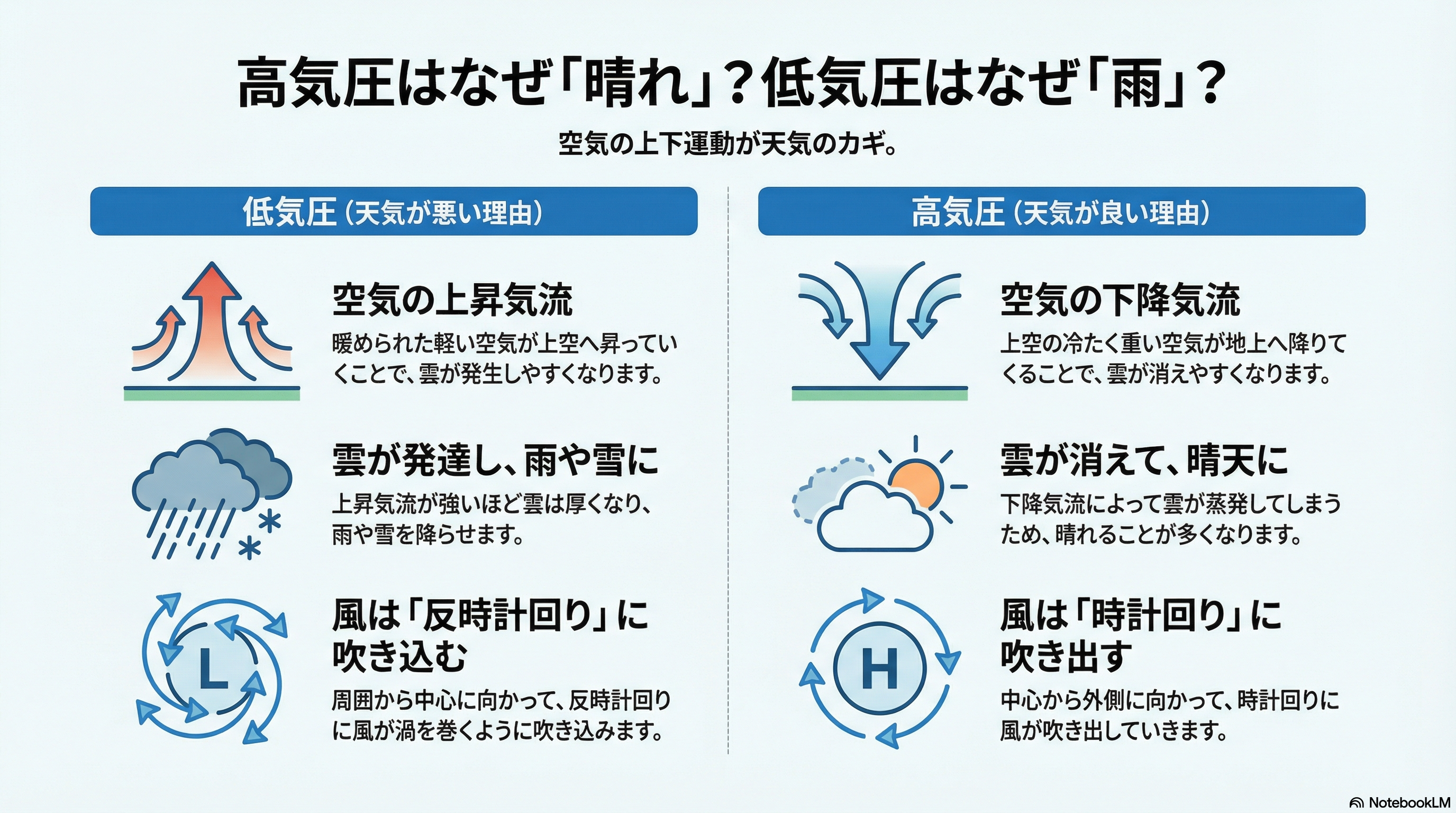

天気との関係: 低気圧は上昇気流で雲ができ雨になり、高気圧は下降気流で雲が消え晴れるというメカニズムを紹介。

風の仕組み: 空気が気圧の高い方から低い方へ流れることで風が生まれ、地球の自転により渦を巻く性質があることを説明。

日本の四季と気圧: 夏の太平洋高気圧や冬のシベリア高気圧など、日本の天気に影響を与える代表的な気圧配置を紹介。

天気図と観天望気: 等圧線の間隔から風の強さを読み解く方法や、雲の変化から天気を予測する「観天望気」について触れ、防災への意識付けを行う。

そなぷーの天気急変レッスン!低気圧で雨になる理由を学ぶ4コマ

天気の基本:低気圧 高気圧 なぜできる 見分け方

- そもそも低気圧と高気圧とは?

- 「気圧」とは何の圧力?空気の重さ

- 低気圧・高気圧はどうやってできる?

- 天気の鍵、上昇気流・下降気流とは

- 低気圧と高気圧の空気の流れ

- 高気圧と低気圧がぶつかるとどうなる?

そもそも低気圧と高気圧とは?

天気予報で毎日目にする「高気圧」と「低気圧」。これらの最も基本的な定義は、「周囲と比べて」相対的に気圧が高いか低いかという点にあります。

結論から言うと、「1020hPa(ヘクトパスカル)以上が高気圧」といった絶対的な数値で決まっているわけではありません。ここが非常に重要なポイントです。例えば、天気図の中心が1012hPaを示していても、その周囲が1008hPaや1010hPaであれば、中心は周囲より相対的に気圧が高いため「高気圧」と呼ばれます。逆に、同じ1012hPaの中心でも、周囲が1014hPaや1016hPaであれば、中心は周囲より相対的に気圧が低いため「低気圧」となるのです。

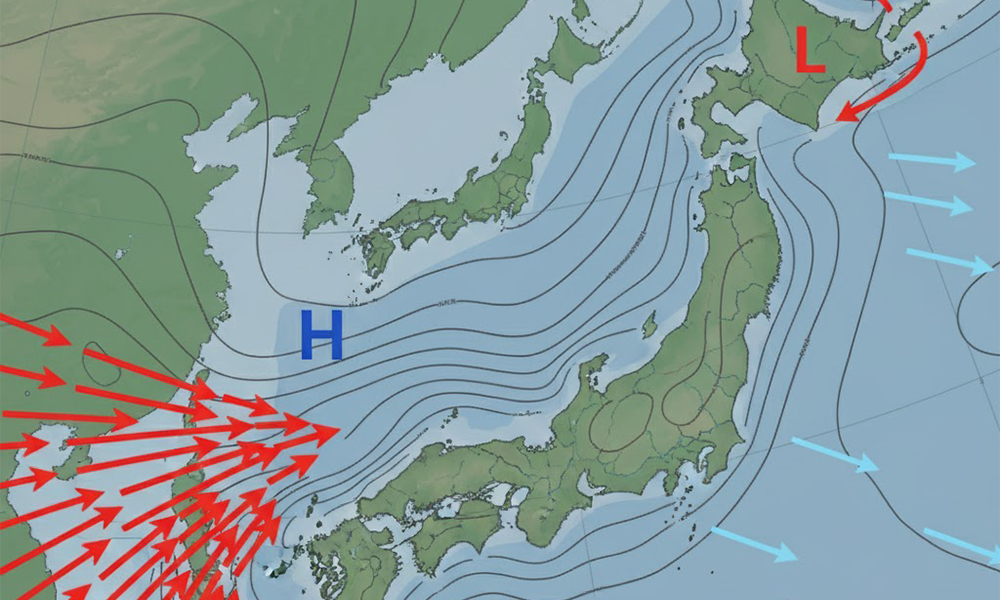

天気図上では、高気圧は「高」または「H(High Pressure)」、低気圧は「低」または「L(Low Pressure)」の文字で示されます。これらは通常、閉じた等圧線(気圧の等しい地点を滑らかに結んだ線)で囲まれた領域の中心を示しています。

ポイントのまとめ

- 高気圧:周囲よりも気圧が高いところ。

- 低気圧:周囲よりも気圧が低いところ。

- 絶対的な数値基準はなく、あくまで周囲との比較(相対的)で決まります。

ちなみに、天気図を見ていると、等圧線がU字型に曲がり、閉じてはいないものの周囲より気圧が低い場所があります。これを「低圧部」または「気圧の谷」と呼びます。気圧の谷が近づくと、低気圧と同様に天気が崩れやすくなるため、注意が必要です。逆に、等圧線が閉じていないものの周囲より気圧が高い場所は「高圧部」と呼ばれます。

「気圧」とは何の圧力?空気の重さ

「気圧」という言葉の「圧」は、まさしく圧力(押す力)のことです。では、一体何が押している力なのでしょうか。それは、「空気の重さ」による圧力にほかなりません。

私たちの頭の上には、遥か上空、地球の大気が終わる宇宙空間との境目まで、膨大な量の空気が層になって積み重なっています。目には見えず、重さも感じにくいですが、空気にも確かに質量(重さ)があります。この空気の柱全体の重さが、地表や私たちの体を押し付けている力、これが「気圧」の正体です。

気圧を表す単位として、現在国際的に使われているのがhPa(ヘクトパスカル)です。「ヘクト」は「100倍」を意味するため、1hPaは100Pa(パスカル)と同じです。地表付近(海抜0m)における世界の平均気圧は、約1013hPaと定義されており、これが「1気圧」のおおよその基準とされています。

豆知識:標高と気圧の関係

高い山に登ると、その場所から上にある空気の層は薄く(少なく)なります。つまり、頭の上に乗っている空気の柱が短くなるため、その分だけ空気の重さ(=気圧)は低くなります。気象庁の「標高と気圧の関係」に関する解説によると、標高が100m上がるごとにおよそ10hPa~12hPaずつ気圧が下がるとされています。例えば、富士山頂(約3,776m)では、気圧は地上の約3分の2にあたる630hPa程度まで下がります。

山の上でポテトチップスなどの密閉されたお菓子の袋がパンパンに膨らむのは、この原理によるものです。袋の中(地上で詰められた高い気圧)が、外の低い気圧よりも強くなり、袋を内側から強く押すために起こる現象です。

低気圧・高気圧はどうやってできる?

低気圧や高気圧が生まれる主な原因は、地表や海上での「空気の温度差」です。

物質の基本性質として、空気は、温められると体積が膨張して軽くなり、逆に冷やされると体積が収縮して重くなります。この単純な性質が、地球規模での気圧の差を生み出す根本的な原因です。

例えば、夏のアスファルトや砂漠のように、太陽の光で地面が強く熱せられると、それに接している地表付近の空気も温められます。温まった空気は軽くなり、上昇を始めます(上昇気流)。空気が上昇してしまうと、その場所の地表付近には空気が少なく(密度が低く)なります。結果として、空気の重さが減るため、気圧が下がり「低気圧」が発生しやすくなるのです。

一方で、冬の大陸や、夜間に地表の熱が宇宙へ逃げていく「放射冷却」が強まると、地表付近の空気は強く冷やされます。冷やされた空気は重くなり、上空から地表に向かって下降します(下降気流)。すると、その場所には上から空気がどんどん溜まって密度が高くなります。結果として、空気の重さが増すため、気圧が上がり「高気圧」が発生しやすくなります。

このように、空気の温度差が「上昇」や「下降」といった空気の立体的な上下運動を生み出し、それが地表での高気圧や低気圧の発生に直結しているのです。もちろん、実際には地形の影響や、上空数千メートルを吹く「偏西風」の蛇行など、さらに複雑な要因が絡み合って発生・発達します。

天気の鍵、上昇気流・下降気流とは

高気圧や低気圧の発生メカニズムは、そのまま「天気」の変化と直結しています。天気を理解する上で最も重要なキーワードが、「上昇気流(じょうしょうきりゅう)」と「下降気流(かこうきりゅう)」という空気の上下運動です。

低気圧と上昇気流(天気が崩れる理由)

前述の通り、低気圧の中心付近では、地表付近の空気が温められたり、周囲から風が吹き込んだりすることで、空気の「上昇気流」が発生しています。

空気は、上昇するにつれて上空の低い気圧にさらされるため、膨張します(断熱膨張)。空気は膨張する際にエネルギーを使うため、自身の温度が下がります。空気中に含まれていた目に見えない水蒸気は、温度が下がると冷やされ、やがて細かい水の粒や氷の粒に変わります。これが「雲」の正体です。

上昇気流が強いほど、空気はより高く、より急速に冷やされるため、雲はどんどん厚く、背が高く発達します。そして、雲の中で水の粒や氷の粒が成長し、重力で支えきれなくなると、地上まで落ちてきます。これが「雨」や「雪」です。

だからこそ、低気圧が近づくと活発な上昇気流によって雲が発達し、天気が崩れる(曇りや雨、雪になる)ことが多くなるのです。

高気圧と下降気流(晴れる理由)

一方、高気圧の中心付近では、上空から地表に向かって冷たく重い空気が降りてくる「下降気流」が発生しています。

空気は、下降するにつれて地表に近い高い気圧に押されるため、圧縮されます(断熱圧縮)。空気は圧縮されると温度が上がります。もし上空に雲が存在していても、この下降気流によって強制的に引き下ろされ、暖められると、雲の粒(水や氷)は再び目に見えない水蒸気に蒸発してしまいます。

その結果、高気圧に覆われている場所では雲が非常にできにくく、また既存の雲も消滅しやすいため、晴れの天気となることが多いのです。

天気の原則

- 低気圧 = 上昇気流 = 雲が発生しやすい = 曇りや雨・雪

- 高気圧 = 下降気流 = 雲が消えやすい = 晴れ

低気圧と高気圧の空気の流れ

天気(晴れや雨)だけでなく、「風」もまた、低気圧と高気圧の配置によって決まります。風の最も基本的な原理は、空気が気圧の高い方(高気圧)から低い方(低気圧)へと移動する現象である、ということです。空気は、気圧の差(気圧傾度)を解消しようとして流れます。

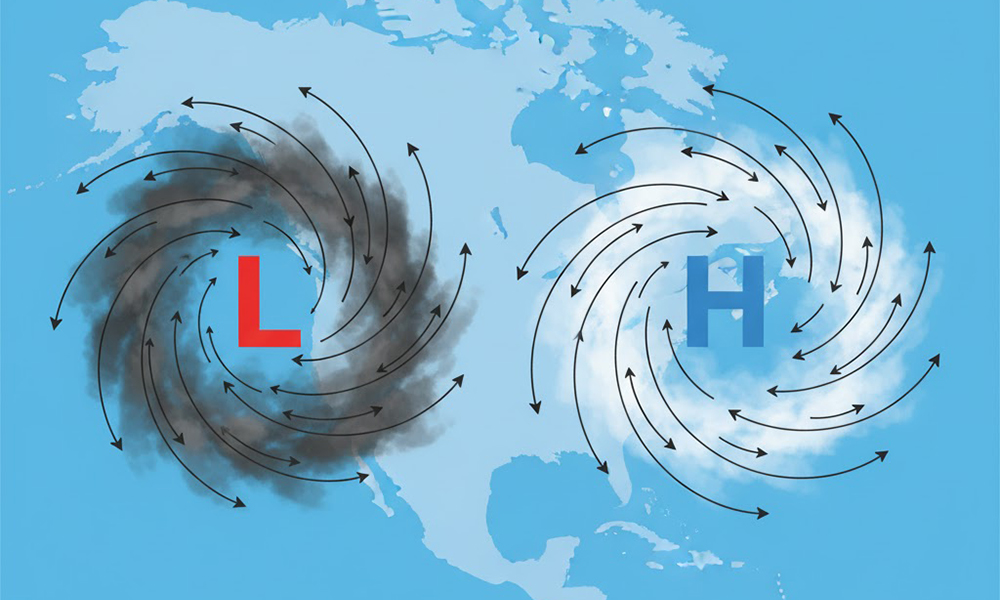

ただし、空気は高気圧から低気圧へまっすぐ最短距離で流れるわけではありません。もし地球が自転していなければそうなりますが、実際には地球が自転している影響で、「コリオリの力(転向力)」という見かけ上の力が働きます。この力により、北半球では空気の流れが進行方向に対して「右向き」に曲げられます。

この結果、北半球では特徴的な「渦巻き状」の空気の流れが生まれます。

- 高気圧の風 中心から外側へ向かう空気の流れが右向きに曲げられ続ける結果、中心から「時計回り」に風が吹き出す形になります。

- 低気圧の風 周囲から中心へ向かう空気の流れが右向きに曲げられ続ける結果、中心に向かって「反時計回り」に風が吹き込む形になります。

南半球では逆回転

ちなみに、南半球ではコリオリの力が「左向き」に働くため、この渦の向きはすべて逆になります。高気圧は「反時計回り」に吹き出し、低気圧は「時計回り」に吹き込みます。

この風の吹き方のルールは、天気図から高気圧・低気圧の性質を見分けるための、非常に重要な手がかりとなります。

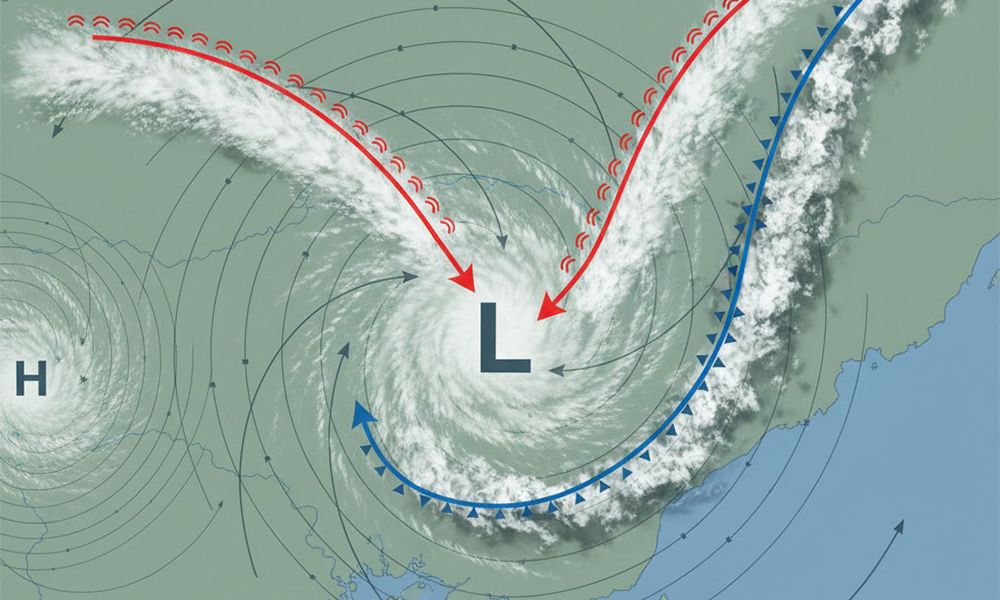

高気圧と低気圧がぶつかるとどうなる?

高気圧と低気圧は、それぞれが性質の異なる巨大な「空気のかたまり(気団)」であると考えることができます。例えば、高気圧は大陸育ちの冷たく乾燥した空気(シベリア高気圧など)であったり、低気圧は南の海で生まれた暖かく湿った空気(台風など)であったりします。

これら性質の違う(主に温度や湿度の違う)空気同士が接する場所、つまり「高気圧と低気圧がぶつかるところ」では、水と油のようにすぐには混じり合いません。その結果、両者の間にはっきりとした境界面ができます。この境界面が地表と接する線を、私たちは「前線(ぜんせん)」と呼んでいます。

前線付近では、暖かく軽い空気は、冷たく重い空気の上に強制的に押し上げられる(あるいは這い上がる)形になります。これにより、非常に活発な上昇気流が強制的に発生します。その結果、前線に沿って細長く、活発な雲の帯ができ、狭い範囲で強い雨が降ったり、雷や突風を伴ったりと、天気が急変しやすくなるのです。

注意点:強風エリア

高気圧と低気圧が隣り合っている場所は、気圧の「高い山」と「深い谷」が隣接している状態です。このため、両者の間(特に前線付近)は気圧の差(気圧傾度)が非常に大きくなります。風は気圧の高い方から低い方へ吹くため、この境目付近では風が非常に強くなる傾向があり、特に台風や発達した温帯低気圧の接近時には暴風への厳重な警戒が必要となります。

実践:低気圧 高気圧 なぜできる 見分け方のコツ

- 移動性・梅雨前線など日本の高低気圧タイプ

- 見分け方(天気図・雲・風の動きなど)

- 低気圧 高気圧 見分け方と前線の関係

- 高気圧 低気圧 等圧線の間隔で風予測

- 防災に役立つ低気圧 高気圧 なぜできる 見分け方

移動性・梅雨前線など日本の高低気圧タイプ

日本は中緯度帯に位置し、大陸と海洋に挟まれているため、四季を通じて様々な性質の高気圧や低気圧の影響を受けます。ここでは、日本の天気を語る上で欠かせない、代表的なタイプを紹介します。

日本の天気に影響する主な高気圧

| 高気圧の種類 | 主な季節 | 特徴と天候への影響 |

|---|---|---|

| 太平洋高気圧 (小笠原高気圧) | 夏 | 日本の南東の太平洋上で発達する、暖かく湿った(高温多湿な)高気圧。この高気圧が日本列島をすっぽりと覆うと、下降気流によって晴天が続き、南からの湿った風がフェーン現象などを引き起こし、猛暑や酷暑と呼ばれる厳しい暑さになります。 |

| シベリア高気圧 | 冬 | シベリア大陸で放射冷却により発達する、非常に冷たく乾燥した(寒冷乾燥な)高気圧。冬の典型的な「西高東低」の気圧配置を作り出します。日本海を渡る際に水分を補給し、日本海側に大雪を、太平洋側には乾燥した「からっ風」をもたらします。 |

| 移動性高気圧 | 春・秋 | 中国大陸などで発生し、上空の偏西風に乗って日本付近を東へ移動してくる高気圧。この高気圧に覆われると数日間は穏やかな晴天となりますが、通過後は低気圧が接近するため、「三寒四温」や「秋の日はつるべ落とし」のように天気が周期的に変化します。 |

| オホーツク海高気圧 | 梅雨期・初夏 | オホーツク海で発生する、冷たく湿った(寒冷湿潤な)高気圧。この高気圧から吹く冷たい北東風は「やませ」と呼ばれ、特に東北地方や関東の太平洋側に長雨や低温、日照不足(冷夏)をもたらす原因になることがあります。 |

日本の天気に影響する主な低気圧

- 温帯低気圧 日本が位置する中緯度帯で、性質の異なる気団(暖かい空気と冷たい空気)がぶつかることで発生する低気圧です。寒冷前線や温暖前線を伴うことが最大の特徴です。私たちが日常的に経験する雨や風、天気の変化の多くは、この温帯低気圧が西から東へ通過することによって引き起こされます。

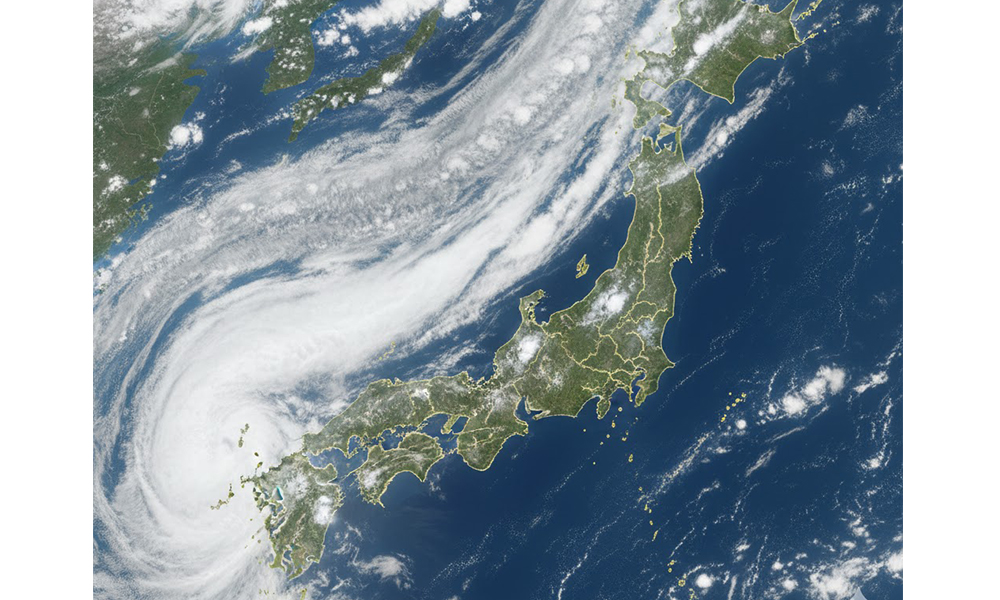

- 熱帯低気圧(台風) 日本の南の熱帯・亜熱帯の海上で発生する低気圧。暖かい海面から供給される大量の水蒸気をエネルギー源として発達します。中心付近の最大風速が一定(毎秒17.2m)以上になると「台風」と呼ばれます。台風は前線を伴いませんが、非常に強い上昇気流を持ち、暴風や大雨、高潮など、甚大な気象災害を引き起こす可能性があります。(出典:気象庁「台風について」)

- 梅雨前線(停滞前線) 主に6月から7月にかけて、北の冷たい「オホーツク海高気圧」と南の暖かい「太平洋高気圧」の勢力が日本上空で拮抗し、ぶつかり合うことで生まれる前線です。どちらの勢力も強く、動きが遅いため、同じような場所に停滞しやすいことから「停滞前線」とも呼ばれます。この前線付近では長期間にわたって雨が降り続き、時には集中豪雨を引き起こします。

見分け方(天気図・雲・風の動きなど)

高気圧と低気圧は、いくつかのポイントを押さえれば簡単に見分けることができます。

天気図での見分け方(おさらい)

- 文字:天気図には「高(H)」や「低(L)」と明記されています。これが最も直接的な方法です。

- 等圧線の数字:中心に向かって数字が大きくなっていれば高気圧、小さくなっていれば低気圧です。

- 風の向き:天気図上の風向きを示す矢羽(やばね)が、ある中心に対して時計回り(吹き出し)なら高気圧、反時計回り(吹き込み)なら低気圧です。(※北半球の場合)

雲や体感での見分け方(観天望気)

空の様子から天気を予測することを「観天望気(かんてんぼうき)」と言います。低気圧の接近は、特徴的な雲の変化に現れます。

- 高気圧が近づいている(覆われている)サイン 雲が少なくなり、青空が広がってきます。特に下降気流が強いため、上空まで見通せるような濃い青空(「高気圧ブルー」と呼ばれることも)になります。風も比較的穏やかになります。

- 低気圧が近づいているサイン 天気が崩れるサインは、まず上空の高いところから現れます。

- 最初に、刷毛で掃いたような「巻雲(けんうん、すじ雲)」が現れます。

- 次に、空全体に薄い膜を張ったような「巻層雲(けんそううん、うす雲)」が広がり、太陽や月に「かさ」がかかって見えます。

- さらに雲は厚くなり、太陽の位置がぼんやりとしか分からなくなる「高層雲(こうそううん、おぼろ雲)」に変わります。

- 最終的に、空全体が暗い灰色の「乱層雲(らんそううん、あま雲)」に覆われ、雨や雪が降り始めます。

低気圧 高気圧 見分け方と前線の関係

天気図で低気圧と高気圧を見分ける際、「前線」の存在は非常に重要な手がかりとなります。

まず、大原則として、前線(寒冷前線、温暖前線、停滞前線、閉塞前線)は、必ず低気圧(温帯低気圧)に伴って存在します。高気圧が前線を伴うことはありません。

天気図を詳しく見ると、前線が描かれている場所では、等圧線が滑らかなカーブではなく、低気圧の中心に向かって鋭角に「折れ曲がって」いることが分かります。これは「気圧の谷(トラフ)」と呼ばれ、周囲に比べて局地的に気圧が低くなっている(=上昇気流が起こりやすい)場所を示しています。

つまり、天気図上で「前線が描かれている」、あるいは「等圧線がV字型に折れ曲がっている」場所を見つけたら、その先(折れ曲がりの先端が向かう方向)には低気圧の中心があると強く推測できます。

さらに、前線の通過は気温や風向きの急変をもたらします。例えば、寒冷前線が通過した後は、冷たい空気に入れ替わるため気温が急降下し、風向きも南寄りから冷たい北寄りの風に急変します。このような変化を知ることも、天候を見分ける重要なスキルです。

高気圧 低気圧 等圧線の間隔で風予測

天気図から天気を読み解く上で、高気圧や低気圧の中心位置を把握することと同じくらい重要なのが、等圧線の「間隔」です。

結論として、等圧線の間隔が狭い(混み合っている)場所ほど、風が強く吹きます。逆に、等圧線の間隔が広い(スカスカしている)場所は、風が弱いことを示します。

これは、等圧線の間隔がその場所の「気圧の差(気圧傾度)」を表しているためです。 地形図の等高線に例えると分かりやすいでしょう。等高線の間隔が狭い場所は「急な坂道」であり、広い場所は「緩やかな坂道」です。急な坂道ではボールが勢いよく転がり落ちるように、空気も、気圧の差(傾き)が急な場所ほど(高気圧から低気圧へ)速く流れようとし、結果として強い風となるのです。

台風が接近すると天気図の等圧線が非常に密に混み合うのは、中心の気圧が極端に低く、周囲の高気圧との間に凄まじい気圧の差(急な坂)ができているためです。これにより、猛烈な風(暴風)が発生します。日々の天気図で等圧線の間隔が狭まってきたら、「風が強まるな」と予測できます。気象庁のウェブサイトでは「天気図の基本的な見方」も解説されていますので、参考にすると良いでしょう。

防災に役立つ低気圧 高気圧 なぜできる 見分け方

この記事では、低気圧や高気圧がなぜできるのか、そしてその見分け方について、防災士の視点も交えて詳しく解説してきました。天気の仕組みを理解することは、気象災害から身を守るための第一歩です。最後に、この記事の要点をリスト形式でまとめます。

- 高気圧とは周囲より気圧が高い場所

- 低気圧とは周囲より気圧が低い場所

- 気圧とは空気の重さによる圧力

- 気圧の単位はhPa(ヘクトパスカル)

- 高気圧や低気圧は空気の温度差で発生する

- 高気圧の中心では下降気流が発生する

- 下降気流がある場所は雲が消えやすく晴れる

- 低気圧の中心では上昇気流が発生する

- 上昇気流がある場所は雲ができやすく雨や雪になる

- 北半球では高気圧は時計回りに風が吹き出す

- 北半球では低気圧は反時計回りに風が吹き込む

- 性質の違う空気が接するところに前線ができる

- 日本の夏は太平洋高気圧、冬はシベリア高気圧の影響を受ける

- 春と秋は移動性高気圧で天気が周期的に変わる

- 台風は熱帯低気圧が発達したもの

- 天気図の等圧線の間隔が狭いほど風は強い

- 天気の仕組みを知ることが防災の第一歩になる

コメント