風はなぜ吹くのか?小学生に簡単に解説!

風はなぜ吹くのか?小学生に簡単に解説!

風はなぜ吹くのか、小学生にも簡単にわかるように知りたい、そして風ってなに? どこからやってくるのか? そんな素朴な疑問を持ったことはありませんか。風が吹く仕組みを実験で確かめたり、風はなぜ吹くのか自由研究のテーマにしたりするのも、とても面白いですね。この記事では、防災士の視点も交えながら、なぜ空気は動くのか、風が吹くいちばんの理由は「気温の違い」であること、さらに風の吹く方向温度の関係などを詳しく解説します。加えて、身近な風の例を見てみよう!ということで海や山の風も紹介し、強い風が起こるのはどんなときか、風でできることまで、わかりやすく説明していきます。

- 風が吹く基本的な仕組みがわかる

- 気温や気圧と風の関係がわかる

- 身近な風の種類と特徴がわかる

- 自由研究や実験のヒントが見つかる

海風と陸風はなぜ向きが変わる?風の仕組みがわかる防災理科4コマ

風はなぜ吹くのか?小学生にも簡単にわかる基本

- 風ってなに?

- なぜ空気は動くの?

- 風が吹くいちばんの理由は「気温の違い」

- 風の吹く方向温度の関係

- 風はどこからやってくるのか

風ってなに?

風(かぜ)とは、かんたんに言えば 「空気(くうき)の移動(いどう)」 のことです。

私たちの周りには、目に見えない「空気」がいつもたくさんあります。空気は、主に「窒素(ちっそ)」や「酸素(さんそ)」といった、とても小さなつぶ(分子)が集まってできています。この空気は、普段は目に見えませんが、ちゃんと存在しています。

この空気が、ある場所から別の場所へと大きく動くとき、私たちはそれを「風」として感じます。例えば、うちわであおぐと顔に風が当たって涼しく感じますね。あれは、うちわが空気を押して、あなたの顔に向かって空気を動かしているからなのです。扇風機やエアコンから出る風も、機械の力で空気を動かしています。

地球全体が、この「空気」に厚くおおわれています(これを「大気(たいき)」と呼びます)。その空気が、自然の力でとても大きな規模で動くこと、それが私たちが日々感じている「風」の正体です。

なぜ空気は動くの?

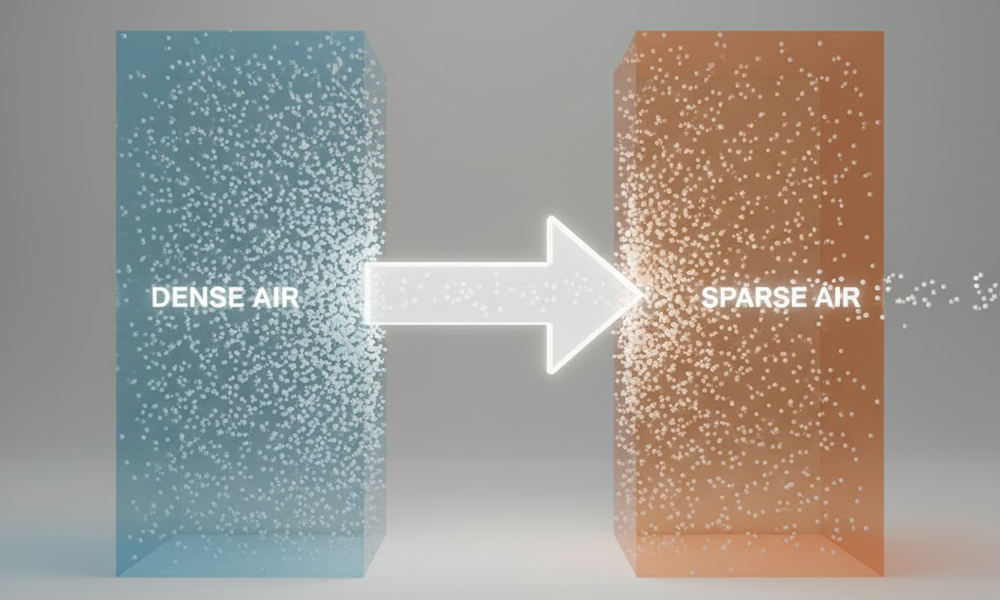

空気が動く、つまり風が吹く理由は、場所によって空気の「重さ(密度)」がちがうからです。

目に見えない空気ですが、実は重さがあります。そして、場所によって、空気がぎゅうぎゅうに集まっていて重くなっている場所と、空気がスカスカで軽くなっている場所があります。自然はバランスを取ろうとする性質があるため、空気は、 重い(密度が高い)場所から、軽い(密度が低い)場所へ と流れこもうとします。水が高いところから低いところへ流れるのと似ています。

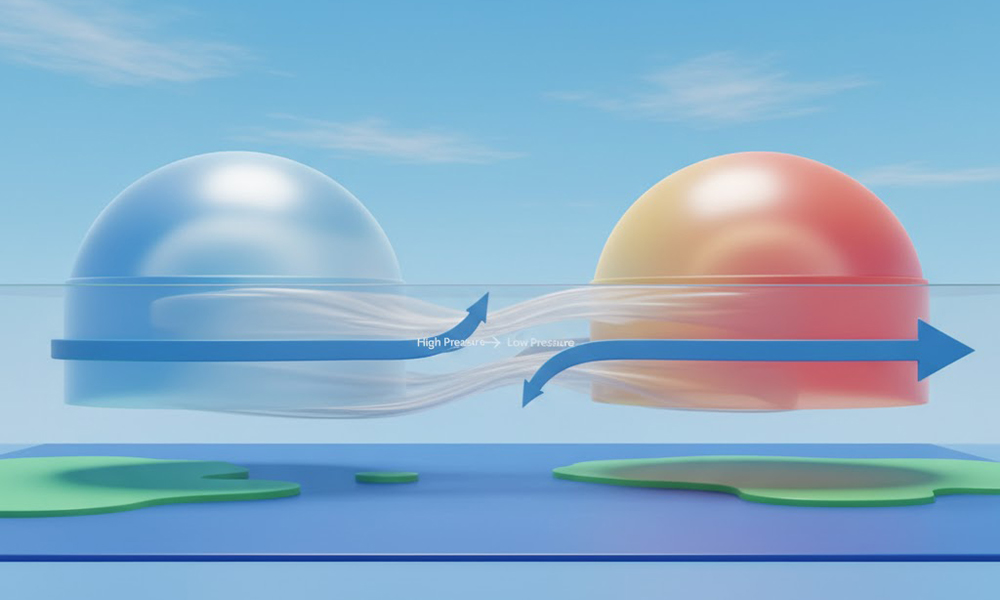

この空気の重さ(空気が地面をおす力)のことを、「気圧(きあつ)」と呼びます。空気がたくさん集まっていて重い場所は「高気圧(こうきあつ)」、空気が少なくて軽い場所は「低気圧(ていきあつ)」といいます。

風の基本ルール

風は、空気の重さ(気圧)のバランスをとるために吹きます。

空気が重い 「高気圧」 から、空気が軽い 「低気圧」 に向かって流れる、これが「風」の動きです。

これは、満員電車(高気圧)でドアが開いたときに、中にぎゅうぎゅうに詰まっていて人たちが、すいているホーム(低気圧)に自然と押し出されてしまう様子を想像すると分かりやすいですね。

風が吹くいちばんの理由は「気温の違い」

では、なぜ場所によって空気の重さ(気圧)が変わってしまうのでしょうか。そのいちばんの理由は、 「気温(きおん)の違い」 にあります。

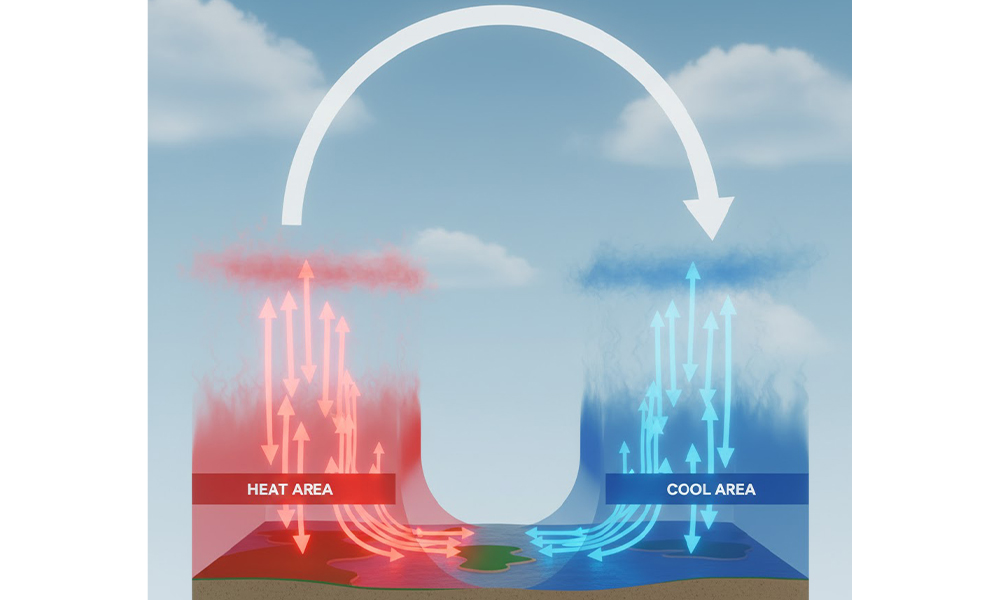

空気は、温度によって性質が大きく変わります。

- 温められた空気:ふくらんで(膨張して)体積が大きくなります。同じ体積でも軽くなり、上へ上へとあがっていきます(上昇気流)。空気が上へ逃げてしまうので、地面の近くは空気が少なくなり「低気圧」になりやすいです。

- 冷やされた空気:ちぢんで(収縮して)体積が小さくなります。同じ体積でも重くなり、下へ下へとさがってきます(下降気流)。空気が上から集まってくるので、地面の近くは空気が多くなり「高気圧」になりやすいです。

この「気温の違い」を生み出しているのは、 「太陽(たいよう)」 です。太陽の光が地球を照らしますが、その当たり方は場所によって違います。例えば、日本の夏と冬でも違いますし、昼と夜でも違います。また、地面(陸)と海でも温まりやすさが違います。

太陽の光で温められた場所の空気は軽くなって上昇し(低気圧)、そこにはすき間ができます。そのすき間をうめるために、まわりにある冷たくて重い空気(高気圧)が流れこんできます。この空気の流れこそが「風」なのです。

空気の動き(対流)

温かい空気が上がり、冷たい空気が下がる。このように空気がぐるぐる回る動きを「対流(たいりゅう)」といいます。エアコンで冷房をつけると冷たい空気が下にたまり、暖房をつけると温かい空気が上にたまるのも、この対流が原因です。

風の吹く方向温度の関係

ここまでのお話で、風の吹く方向と温度の関係がかなりはっきりしてきましたね。

風は、空気が重い「高気圧」から、空気が軽い「低気圧」へ向かって吹きます。そして、高気圧は「温度が低い(冷たい)」場所でできやすく、低気圧は「温度が高い(温かい)」場所でできやすいです。

つまり、風は基本的に 「温度が低い(冷たい)場所」から「温度が高い(温かい)場所」へ と向かって吹くことになります。

地球の自転も関係している

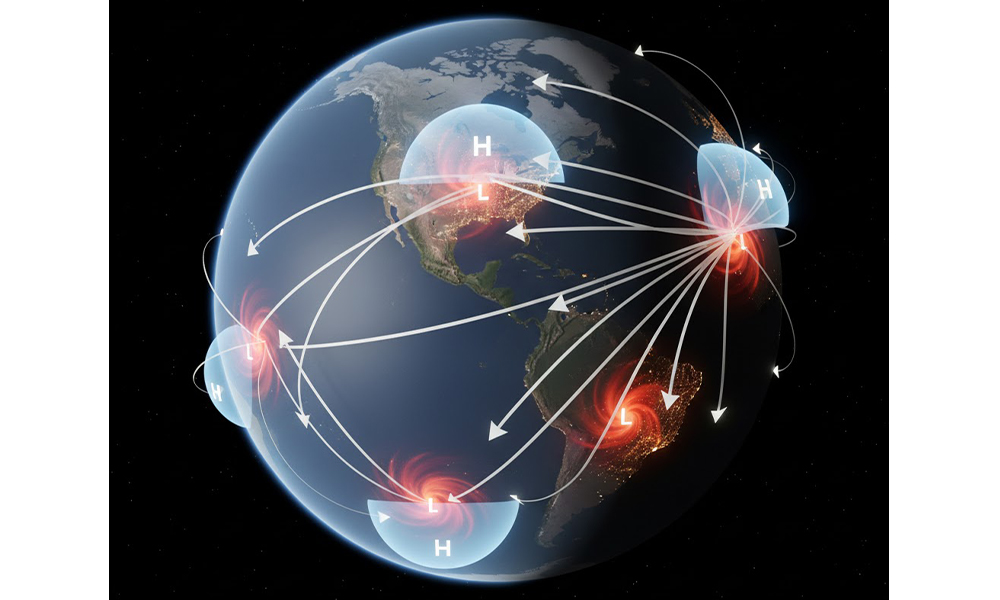

ただし、実際の風は、高気圧から低気圧へまっすぐ最短距離で吹くわけではありません。地球が自分でコマのように回っている「自転(じてん)」の影響で、動く空気(風)には、進む向きを曲げる不思議な力がはたらきます。

北半球(日本がある方)では、風は進む方向に対して 「右」に曲がる 力がはたらきます。この力のことを「コリオリ力(コリオリのちから)」といいます。(参考:気象庁「風の吹き方について」)

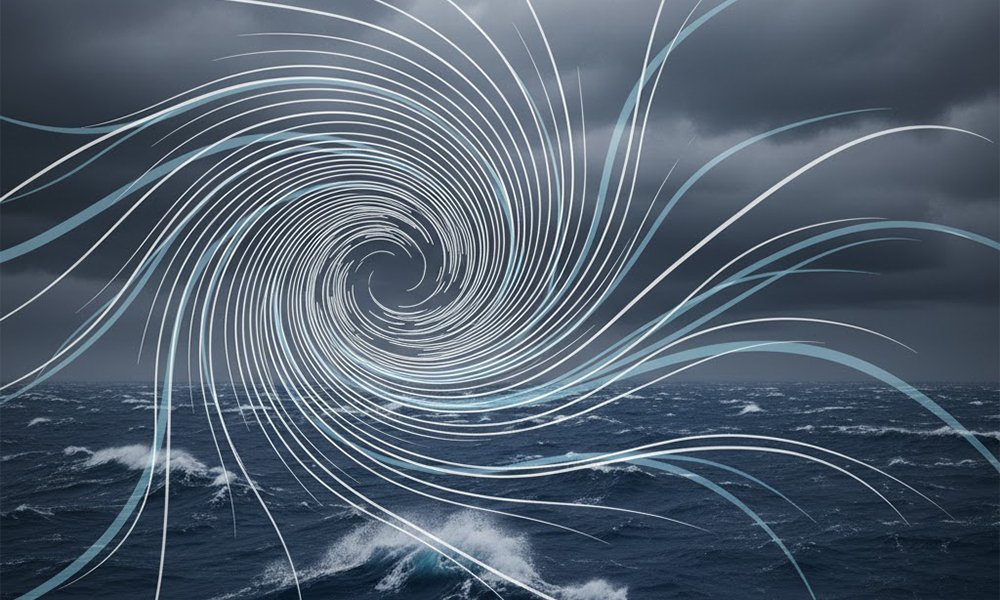

このため、風は高気圧から「時計回り」に吹き出し、低気圧には「反時計回り」に吸いこまれるように吹くのです。天気予報で見る台風の渦(うず)が、いつも反時計回りなのは、この「コリオリ力」が原因なのです。

風はどこからやってくるのか

風は、空気の重い場所、つまり「高気圧」からやってきます。

地球上には、季節や場所によって、とても大きな高気圧や低気圧ができます。日本で私たちが感じる風の多くは、そこから吹いてきます。

季節風(きせつふう)

日本で感じる特徴的な季節の風は、ユーラシア大陸(りくち)と太平洋(うみ)との「温まりやすさの違い」によって生まれます。陸は海より温まりやすく、冷えやすい性質があります。

- 冬の風(北西の風):冬は、大陸(シベリアなど)が太陽の光をあまり受けられず、キンキンに冷えます。空気は冷たく重くなり、巨大な「シベリア高気圧」ができます。一方、日本のまわりの海(太平洋)は大陸ほど冷えていません。このため、大陸の高気圧から日本に向かって、冷たくて乾燥した「北西の風」が強く吹いてきます。これが「冬将軍」とも呼ばれる寒い風です。

- 夏の風(南東の風):夏は反対に、大陸の方が海よりも太陽の熱で強く温められます。大陸の空気は軽くなり低気圧になります。一方、海の上には冷たい空気があつまり「太平洋高気圧(小笠原高気圧)」ができます。このため、太平洋高気圧から日本に向かって、暖かくて湿った(しめった)「南東の風」が吹きます。

天気予報で「西高東低(せいこうとうてい)の冬型の気圧配置」と聞いたら、日本の西側(大陸)に高気圧、東側(海上)に低気圧があるという意味です。これは、高気圧と低気圧の差が大きく、強い北風が吹くサインです。

風はなぜ吹くのか、小学生向けに簡単解説(応用編)

- 身近な風の例を見てみよう!

- 強い風が起こるのはどんなとき?

- 風でできること

- 風が吹く仕組みを実験で知ろう

- 風はなぜ吹くのか自由研究のヒント

- 風はなぜ吹くのか小学生が簡単に学ぶ総まとめ

身近な風の例を見てみよう!

天気予報で聞くような大きな風以外にも、私たちの身近な場所では、ほぼ毎日決まった時間に吹く局地的な(せまい範囲の)風があります。これも原因は「気温の違い」です。

海風(うみかぜ)と陸風(りくかぜ)

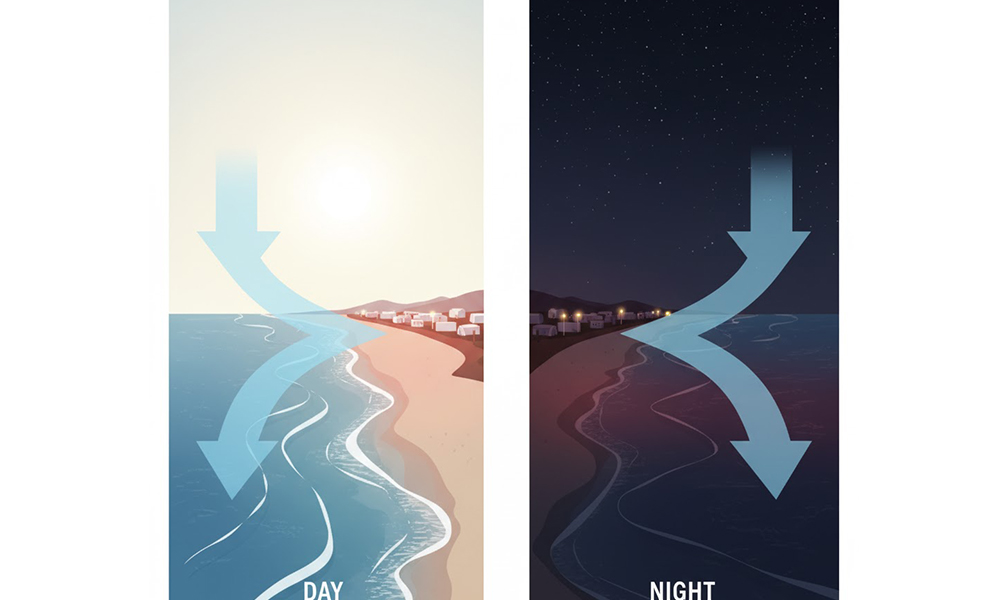

海の近くで、1日の中で風向きが変わる現象です。これは、陸(砂浜や地面)と海(水)では、温まりやすさと冷えやすさが違うために起こります。

- 昼(海風):太陽が出ると、陸の方が海よりも早く、そして強く温まります。陸の上の空気は温められて軽くなり上昇(低気圧)。海の上の空気はまだ冷たくて重いままです(高気圧)。その結果、昼間は海から陸に向かって涼しい風が吹きます。これを「海風(うみかぜ)」といいます。午後1時〜2時ごろに最も強くなることが多いです。

- 夜(陸風):太陽がしずむと、陸は熱が逃げやすく、海よりも早く冷えていきます。逆に、海は温まりにくかった分、冷えにくい性質があります。その結果、陸の上の空気が冷えて重くなり(高気圧)、海の上の空気の方がまだ温かく軽い状態(低気圧)になります。このため、夜は陸から海に向かって風が吹きます。これを「陸風(りくかぜ)」といいます。明け方ごろに最も強くなります。

サーフィンをする人が早朝(陸風=オフショア)を好むのは、この陸風が沖から来る波の表面を整え、きれいな波を作ってくれるからです。

谷風(たにかぜ)と山風(やまかぜ)

山登りをしていると感じることがある、山と谷の間で吹く風です。

- 昼(谷風):太陽が当たると、山の斜面(しゃめん)は谷底よりも早く温まります。斜面の空気が温まって軽くなり、山のてっぺんに向かって上昇します。その空気を補うために、谷底から山に向かって風が吹き上がります。これを「谷風(たにかぜ)」といいます。

- 夜(山風):夜になると、山の斜面は熱がどんどん逃げて(放射冷却)、谷底よりも早く冷えます。斜面で冷やされた重い空気が、谷に向かって吹き下りてきます。これを「山風(やまかぜ)」といいます。

山登りで「午後は天気が変わりやすい」と言われるのは、この「谷風」が関係しています。谷風は、ふもとの湿った空気を山の斜面に沿って上空へ運ぶため、午後に雲ができやすく、雨や雷(かみなり)が発生しやすくなるのです。

| 時間 | 場所 | 風の名前 | 風の向き | 原因 |

|---|---|---|---|---|

| 昼 | 海と陸 | 海風 (うみかぜ) | 海 → 陸 | 陸の方が早く温まるため(陸が低気圧) |

| 夜 | 海と陸 | 陸風 (りくかぜ) | 陸 → 海 | 陸の方が早く冷えるため(陸が高気圧) |

| 昼 | 山と谷 | 谷風 (たにかぜ) | 谷 → 山 | 山の斜面が早く温まるため(斜面が低気圧) |

| 夜 | 山と谷 | 山風 (やまかぜ) | 山 → 谷 | 山の斜面が早く冷えるため(斜面が高気圧) |

強い風が起こるのはどんなとき?

風の強さは、どれくらいの速さで空気が動いているかで決まります。そして、強い風(暴風)が起こるのは、「高気圧」と「低気圧」の気圧の差(気圧傾度)がとても大きいときです。

空気は高気圧から低気圧へ移動しますが、その「高さの差」(気圧の差)が大きければ大きいほど、空気は速く、強く流れこもうとします。

天気図で「等圧線(とうあつせん)」という同じ気圧の場所を結んだ線があります。この線の間隔(かんかく)がせまければせまいほど、気圧の差が急であることを示しています。地図の等高線で、線の間隔がせまい場所が「急な坂」なのと同じです。等圧線の間隔がせまい場所では、強い風が吹きます。

台風(たいふう)

台風は、暖かい南の海で発生する、中心の気圧がまわりより極端に低い「熱帯低気圧(ねったいていきあつ)」が発達したものです。中心の気圧が低ければ低いほど(例えば950hPaなど、数字が小さいほど)、まわりの高気圧との差がとてつもなく大きくなります。そのため、猛烈(もうれつ)な風が中心に向かって反時計回りに吹きこみます。

竜巻(たつまき)

竜巻は、「積乱雲(せきらんうん)」という巨大な入道雲の下で発生する、非常に激しい空気の渦巻き(うずまき)です。上昇気流(じょうしょうきりゅう)がとても強いときに発生し、風が吹く範囲はせまいですが、一瞬で家をこわしたり、車をひっくり返したりするほどのすさまじい力を持っています。

【防災士からのアドバイス】

台風や竜巻などの強い風は、命に関わる危険な災害を引き起こします。窓ガラスが割れたり、看板や屋根が飛んできたり、電柱が倒れたりすることがあります。

強い風が予想されるときは、絶対に外に出てはいけません。家の中でも、窓から離れた場所(ろうかや、窓のない部屋など)に移動してください。カーテンを閉め、窓ガラスが割れた場合に備えることも大切です。(出典:気象庁「竜巻から身を守る~竜巻・雷・強い雨」)

防災の観点からも、風の強さや仕組みを知っておくことは、自分や家族の命を守ることにつながります。

風でできること

風はこわい一面もありますが、私たちの生活や地球の自然にとって、なくてはならない大切なものでもあります。

自然の中での役割

風には、自然界でたくさんの重要な役割があります。

- 植物の手伝い:マツやスギ、イネなどは、虫ではなく風の力で花粉(かふん)を運んでもらい、仲間を増やします(風媒花)。また、タンポポのわた毛のように、種(たね)を遠くまで飛ばしてもらう植物もたくさんあります。

- 空気の循環と天気の変化:よごれた空気を遠くへ運び、きれいな空気と入れ替えてくれます。また、海からの湿った空気を陸に運び、雲を作って雨や雪を降らせ、川や森に水をもたらします。

- 香りを運ぶ:森の木々が出す「フィトンチッド」というさわやかな香りや、海の「硫化ジメチル」という磯(いそ)の香りを運んできます。風のおかげで、私たちは自然の香りを感じることができます。

人間の生活での利用

人間は、大昔から風の力を上手に利用してきました。

- 動力(どうりょく)として:風の力で「風車(ふうしゃ)」を回して電気を作る「風力発電(ふうりょくはつでん)」は、二酸化炭素を出さないクリーンな再生可能エネルギーとして、世界中で導入が進んでいます。(参照:資源エネルギー庁「なっとく!再生可能エネルギー 風力発電」)昔も、オランダの風車のように、風の力で小麦を粉にするなど利用されてきました。

- 交通手段として:ヨットやウィンドサーフィンは、帆(ほ)に風を受けて水上を進みます。大昔の帆船(はんせん)は、風の力だけで世界中を旅していました。

- 生活の中で:洗濯物(せんたくもの)を乾かしたり、エアコンがなくても窓を開けて風を通すことで部屋を涼しくしたり(換気)、快適に過ごすために役立っています。

- 遊びとして:凧(たこ)あげや紙飛行機、こいのぼり、シャボン玉など、風を利用した遊びもたくさんあります。

風が吹く仕組みを実験で知ろう

風が「高気圧から低気圧へ」吹くことや、「温度差で空気が動く」ことを、簡単な実験で体験してみましょう。

① 風船で「高気圧から低気圧へ」を体験

いちばん簡単で安全な実験です。

- 風船(ふうせん)を、息をたくさん吹き込んでパンパンにふくらませて、口をしっかり指でおさえます。

- このとき、風船の中は空気がぎゅうぎゅうに詰めこまれた 「高気圧」 の状態です。風船の外の空気は、風船の中に比べて 「低気圧」 の状態といえます。

- せーので、風船の口から指をはなします。

→ 「プシュー!」と、ものすごい勢い(いきおい)で空気が噴き出し、風船が飛んでいきますね。これが、 空気が多い(重い)高気圧から、空気が少ない(軽い)低気圧へ「風」が強く吹く仕組み とまったく同じです。

② 線香の煙で「空気の動き」を観察(発展編)

少し準備が必要ですが、温度差による空気の「対流」を実際に見ることができる実験です。

【注意】

この実験は、必ずおうちの人と一緒に行い、火のあつかいに十分注意してください。線香の先は熱いので、絶対にさわらないでください。

- 透明(とうめい)な水槽(すいそう)や、大きなプラスチックの箱(衣装ケースなど)を用意します。

- 片方にはお湯を入れたコップを置きます(温かい場所=上昇気流が起きやすい=低気圧)。反対側には、ビニールぶくろに入れた氷や保冷剤を置きます(冷たい場所=下降気流が起きやすい=高気圧)。

- 箱のフタを少しだけ開けて、おうちの人に線香(せんこう)に火をつけてもらい、その煙を箱の中にゆっくりと入れます。

- 煙が箱の中に充満したら、フタを閉めて、煙の動きをじっと観察します。

→ 煙が、氷のある「冷たい場所」の近くては下にさがり、お湯のある「温かい場所」の近くでは上にのぼっていく様子が観察できるはずです。そして、下のほうでは、冷たい場所から温かい場所に向かって煙が動いていきます。これがまさに「風」の流れです。

風はなぜ吹くのか自由研究のヒント

風の仕組みがわかったら、夏休みや冬休みの自由研究にもチャレンジしてみましょう。

テーマ①:手作り風向計・風力計で風を観察

身近な材料(ストロー、画用紙、わりばし、紙コップ、針金など)を使って、風の「向き」を調べる「風向計(ふうこうけい)」や、風の「強さ」を調べる簡単な「風力計(ふうりょくけい)」を作ってみましょう。

それを家の庭やベランダの同じ場所に置いて、1週間、決まった時間(例:朝8時、昼3時、夜8時)に、風向きと風の強さ、そのときの天気を記録します。海の近くや山の近くなら、天気と時間によって風向きが変わる「海風・陸風」や「山風・谷風」が本当にあるか調べられるかもしれません。

テーマ②:風で動くエコカーレース

牛乳パックやペットボトルで車を作り、それに「帆(ほ)」を立てて、うちわや扇風機(せんぷうき)の風でどこまで進むか競争させます。

この研究のポイントは、「仮説(かぜつ)」を立てることです。例えば、「帆の形は四角より三角のほうが速い?」「帆の大きさは大きいほうが遠くまで進む?」「帆の枚数は1枚と2枚、どっちがいい?」など、予想を立ててから実験します。帆の「形」や「大きさ」、「枚数(まいすう)」、「風を当てる角度」などを変えて、進む速さや距離(きょり)がどう変わるか実験します。風の「力」をいちばん効率よく受ける形を探す、楽しい研究です。

研究をまとめるコツ

自由研究では、「なぜ、そうなると思ったか(仮説)」、「どんな道具で、どうやって調べたか(方法)」、「調べたら、どうなったか(結果)」、そして「結果から何がわかったか、仮説と合っていたか(考察)」を順番に書くことが大切です。ぜひ挑戦してみてください。

風はなぜ吹くのか小学生が簡単に学ぶ総まとめ

この記事で学んだ「風はなぜ吹くのか」についてのポイントをまとめます。これであなたも「風博士」ですね!

- 風は空気の移動のこと

- 空気は場所によって重さ(密度)が違う

- 空気が重い場所を「高気圧」という

- 空気が軽い場所を「低気圧」という

- 風は「高気圧」から「低気圧」に向かって吹く

- 空気の重さが変わるいちばんの理由は「気温の違い」

- 温かい空気は軽くなって上昇する(低気圧になりやすい)

- 冷たい空気は重くなって下降する(高気圧になりやすい)

- つまり風は、温度が低い所から高い所へ向かって吹く

- 冬は大陸の高気圧から冷たい風(季節風)が吹く

- 夏は太平洋の高気圧から暖かい風(季節風)が吹く

- 昼は海から陸へ「海風」が吹く

- 夜は陸から海へ「陸風」が吹く

- 台風は、中心の気圧がとても低いから猛烈な風が吹く

- 風の力は「風力発電」や「ヨット」に利用される

- 風船をふくらませて手をはなすのは、高気圧から低気圧への風と同じ仕組み

コメント