雷はなぜ起こるのか?基本と安全対策を防災士が解説

雷はなぜ起こるのか?基本と安全対策を防災士が解説

夏の空で突然光ったり、大きな音が鳴ったりする雷。「雷はなぜ起こるのか」と不思議に思ったことはありませんか?そもそも雷はどんな現象なのでしょうか。そして、雷が光るのはなぜか、大きな音、つまり雷でなぜ音がなるのか、疑問は尽きません。また、雷はなぜ高いところに落ちるのか、そして雷はなぜ地面に落ちるのか、その仕組みも気になります。この記事では、そうした疑問に答えるため、雷はなぜ起こるのかというテーマを、自由研究にも役立つよう分かりやすく解説します。実は雷の種類は1つじゃないこと、雷はいつ・どこで起こりやすいのか、そして雷が起こる前の“サイン”を知ろうという視点も大切です。最後に、防災士の観点から、雷が起きたときの身の守り方、すなわち安全教育についても触れていきます。この記事を読んで、雷の正体と対策をスッキリ理解しましょう。

- 雷が発生する基本的な仕組み

- 雷が光ったり音が鳴ったりする理由

- 雷が高い場所や地面に落ちるメカニズム

- 雷から身を守るための具体的な安全対策

雷はなぜ起こるのか?その基本的な仕組み

- そもそも雷はどんな現象?

- 雲の中で何が?雷が光るのはなぜ

- ゴロゴロ!雷でなぜ音がなるのか

- 雷はなぜ地面に落ちるの?

- 雷の種類は1つじゃない?

そもそも雷はどんな現象?

雷とは、空に浮かぶ「積乱雲(せきらんうん)」という巨大な雲の中で発生する、大規模な放電現象です。「入道雲」とも呼ばれるこの雲は、時には上空10km以上の高さにまで達することもあります。

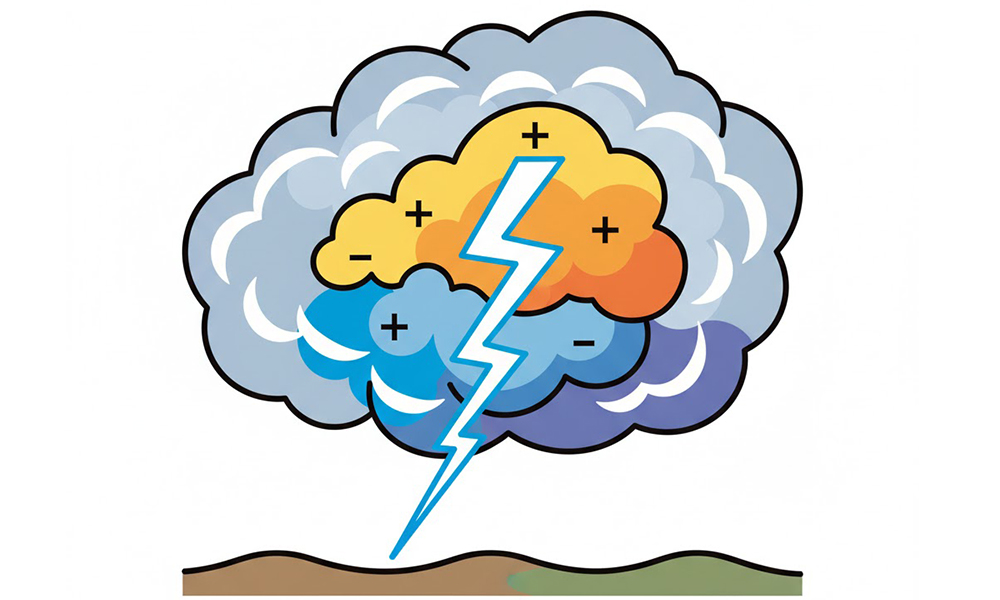

この巨大な雲の中で、プラス(+)とマイナス(-)の電気が大量に蓄積されます。そして、蓄積された電気が空気という「絶縁体」の壁を破って、一気に流れ出そうとします。この電気の流れが「放電」です。

この放電が起こるときに、私たちが目にするまぶしい光(稲妻)や、耳にする大きな音(雷鳴)が発生します。

私たちの身近にある静電気で、冬場にドアノブに触れたとき「バチッ!」となることがありますが、雷はあの現象が自然界で非常に大規模(一説には電圧が1億ボルト以上)に起こっているものだとイメージすると分かりやすいかもしれません。

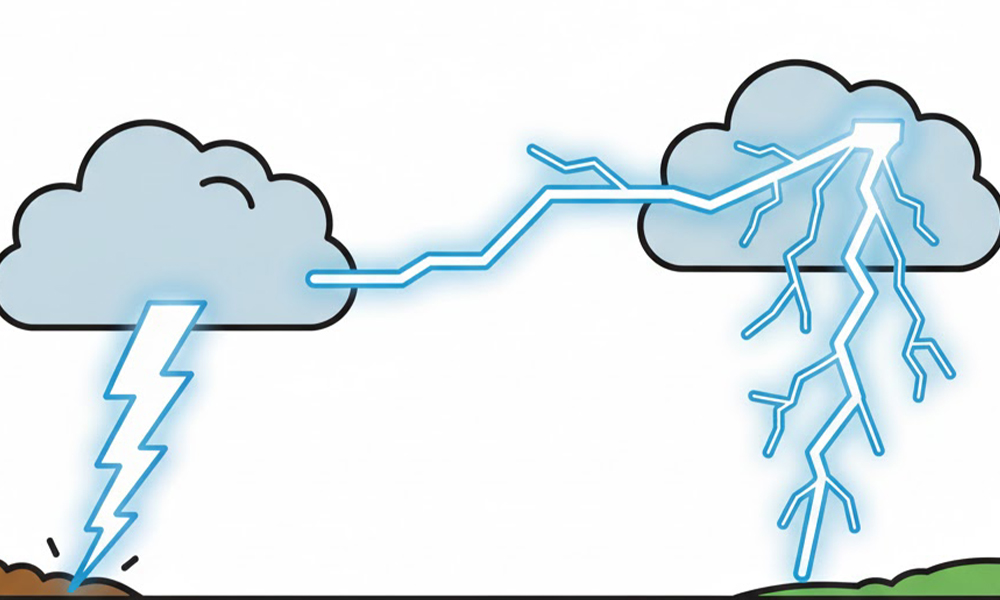

ちなみに、雷は雲と地面の間で起こる「落雷(対地放電)」だけでなく、雲の中(雲内放電)や、隣り合う雲と雲の間(雲間放電)でも発生しています。私たちが目にする稲光の多くは、実は地面に落ちていない雲放電です。

雷の正体は、積乱雲(入道雲)の中で起こる「放電」という、非常に強力な電気の流れです。

雲の中で何が?雷が光るのはなぜ

雷がまぶしく光る(稲妻)のは、放電によって空気の通り道が一瞬にして約3万℃という超高温になるためです。これは太陽の表面温度(約6000℃)の約5倍にも達する熱です。

まず、雷のふるさとである積乱雲の中では、強い上昇気流によって、たくさんの氷の粒(氷晶やあられ)が激しくぶつかり合っています。

この氷の粒同士が激しくこすれ合う摩擦によって静電気が発生し、電気がどんどん蓄積されていきます。

研究によると、このとき、一般的に軽い小さな氷の粒はプラス(+)の電気を帯びて上昇気流で雲の上部へ、重く大きな氷の粒(あられなど)はマイナス(-)の電気を帯びて重力で雲の下部へと分離して溜まっていきます。

そして、雲の上部と下部の間、あるいは雲の下部と地面との間で、溜めきれないほどの電気(電圧)が蓄積されると、電気は絶縁体である空気中を無理やり通って流れ出そうとします。これが放電です。

このとき、電気の通り道となった空気は一瞬にして超高温に熱せられ、まぶしく光輝きます。これが稲妻(雷光)の正体です。

物質は高温になると光を発し、温度が1300℃を超えると青白く光ると言われています。3万℃もの高温に達する雷が青白く見えるのはこのためです。

ゴロゴロ!雷でなぜ音がなるのか

雷の音(雷鳴)は、放電によって超高温になった空気が、爆発的に膨張することで発生する衝撃波の音です。

前述の通り、稲妻の通り道の温度は一瞬で約3万℃にも達します。空気がこれほど急激に熱せられると、熱せられた部分の空気は一瞬でとてつもない勢いで膨張します。

この爆発的な膨張が、音速を超える「衝撃波」として周囲の空気を激しく振動させ、それが私たちの耳に大きな音として届きます。これが「バリバリ!」という雷鳴の正体なのです。

では、なぜ「ゴロゴロ…」と音が長く続くように聞こえるのでしょうか。これには主に2つの理由があります。

- 反響によるもの: 発生した衝撃波の音が、遠くの山や地上の建物、そして積乱雲自身などに何度も反響(こだま)することで、音が長く尾を引くように聞こえます。

- 放電の経路と時間差によるもの: 稲妻は一本の線のように見えますが、実際には数kmにわたってギザギザと進みます。自分に近い部分で発生した音はすぐに届き、遠い部分で発生した音は遅れて届きます。この音の到達時間のズレが、連続した「ゴロゴロ」という音になります。

光と音のズレで雷までの距離がわかる

稲妻が光ってから雷鳴が聞こえるまでに時間がズレるのは、光の速さ(1秒間に約30万km)と音の速さ(1秒間に約340m)が全く違うためです。光はほぼ一瞬で届きますが、音はゆっくりと遅れて届きます。

この性質を利用すると、雷までの距離を大まかに計算できます。

光ってから音が鳴るまでの秒数 × 340m = 雷までの大まかな距離

例えば、ピカッと光ってから3秒後にゴロゴロと音が聞こえたら、「3秒 × 340m = 約1020m」となり、約1km離れた場所に雷が落ちた(または発生した)ことが分かります。もし光と音がほぼ同時であれば、非常に近くに落ちた可能性があり、大変危険です。

雷はなぜ地面に落ちるの?

雷が地面に落ちる(落雷する)のは、雲の下部に溜まったマイナス(-)の電気が、地面に溜まったプラス(+)の電気と強く引き合うために起こります。

積乱雲の下の方にマイナス(-)の電気が大量に溜まってくると、その電気的な力(静電誘導)によって、その真下の地面にはプラス(+)の電気が引き寄せられて集まります。これは、下敷きをこすってマイナス電気を帯電させ、紙切れに近づけると紙切れが(プラス電気が引き寄せられて)くっつくのと同じ原理です。

ちょうど磁石のN極とS極が引き合うように、雲に溜まった莫大なマイナス電気と、地面に集まったプラス電気は、間にある空気の層を隔てて強く引き合います。

雲の中のマイナス電気が限界まで溜まると、ついに電気を通しにくい空気の絶縁を破って、地面のプラス電気に向かって、ギザギザと道を探しながら放電が始まります。これを「ステップトリーダー(段階型前駆放電)」と呼びます。

このステップトリーダーが地表に近づくと、今度は地面のプラス電気も(特に建物や木など高い所から)お迎えに行くように放電します。そして、ついに両者の道がつながります。その瞬間に、雲から地面へ、あるいは地面から雲へ莫大な電気が一気に流れ、「落雷(リターンストローク)」となるのです。私たちが目にする最も明るい光は、このリターンストロークによるものです。

雷の種類は1つじゃない?

はい、雷は「どこで放電が起きたか」によって、いくつかの種類に分けられます。私たちが「落雷」と呼んで恐れているものは、その中の一つに過ぎません。

雷全体の約8割は、地面には落ちない「雲放電」と言われており、空がピカピカ光るだけで音が聞こえない「稲光」として観測されることもよくあります。

| 雷の種類 | 放電の場所 | 特徴 |

|---|---|---|

| 対地放電 (落雷) | 雲と地面の間 | 私たちが「雷が落ちる」と呼ぶ現象です。雲から地面へ(または地面から雲へ)電気が流れます。建物や人への被害を引き起こす危険な雷です。 |

| 雲放電 (雲内放電・雲間放電) | 雲の中、または雲と雲の間 | 雲の内部(雲内)や、隣り合う雲との間(雲間)で発生する放電です。空がピカッと光る「稲光」として見えることが多いです。 |

さらに、発生する季節によって「夏季雷(かきらい)」と「冬季雷(とうきらい)」に分けられることもあります。

夏季雷は、夏に強い日差しで地面が暖められることで発生する、背の高い積乱雲によるものです。私たちが最もよく目にする雷です。

冬季雷は、主に日本海側で冬に発生する雷です。シベリアからの冷たい空気が、相対的に暖かい日本海の上を通るときに発生します。夏季雷に比べて雲の背は低いものの、一発のエネルギー(電荷量)が夏季雷より非常に大きいことがあるのが特徴で、電力設備などに大きな被害をもたらすことがあります。

雷はなぜ起こるのかを知り防災に活かす

- 雷はなぜ高いところに落ちるのか

- 雷はいつ・どこで起こりやすい?

- 要注意!雷が起こる前の“サイン”を知ろう

- 雷が起きたときの身の守り方(安全教育)

- 雷はなぜ起こるのか自由研究のヒント

- 雷はなぜ起こるのかを知って安全対策を

雷はなぜ高いところに落ちるのか

雷がビルや木、鉄塔などの高いところに落ちやすいのは、電気(雷)ができるだけ短い距離(=通りやすい道)を通って地面に到達しようとする性質があるためです。

雲から地面へ放電しようとするとき、間にある空気は電気を通しにくい「絶縁体」です。電気は、この通りにくい空気の中を、なるべく楽に進める最短ルートを探します。

地面から突き出た高い建物、木、鉄塔などは、地面の他の部分よりも雲との距離が物理的に近い存在です。雷の放電(ステップトリーダー)が空から降りてきたとき、地面からのお迎え放電は、こうした高い場所からの方が発生しやすくなります。結果として、両者が結びつきやすくなるのです。

開けた平野やグラウンド、ゴルフ場などにポツンと立っている人間も同様に「高い場所」となり、非常に危険です。

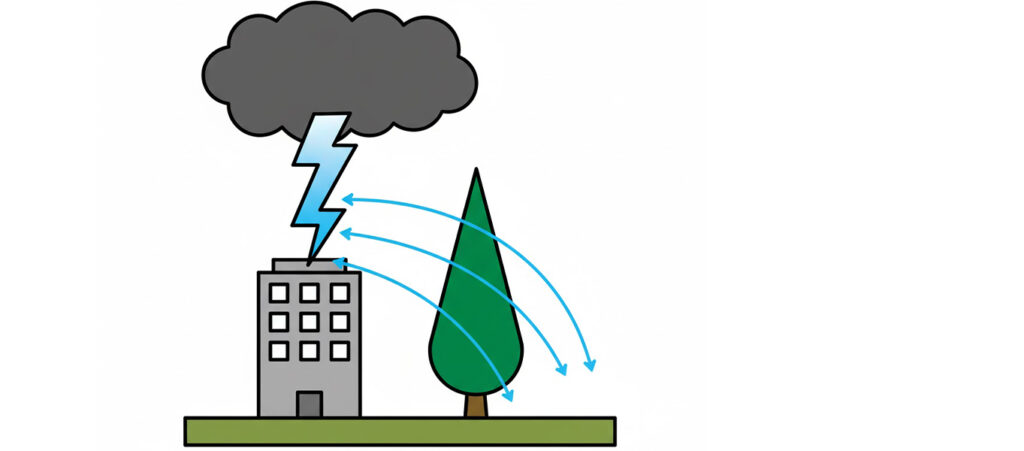

高い木の下での雨宿りは非常に危険!

高いところに落ちやすいからといって、雷雨のときに高い木の下で雨宿りするのは絶対にやめてください。これは最も危険な行動の一つです。

もし木に落雷した場合、その電気がそばにいる人に飛び移る「側撃雷(そくげきらい)」という現象に巻き込まれる可能性があります。また、木の幹を伝って地面に流れた電流が、地表を伝って人体に流れ込む「歩幅電圧(地表電流)」による感電の危険もあります。木からは最低でも4メートル以上(幹や枝、葉の先端から2m以上)離れる必要があります。

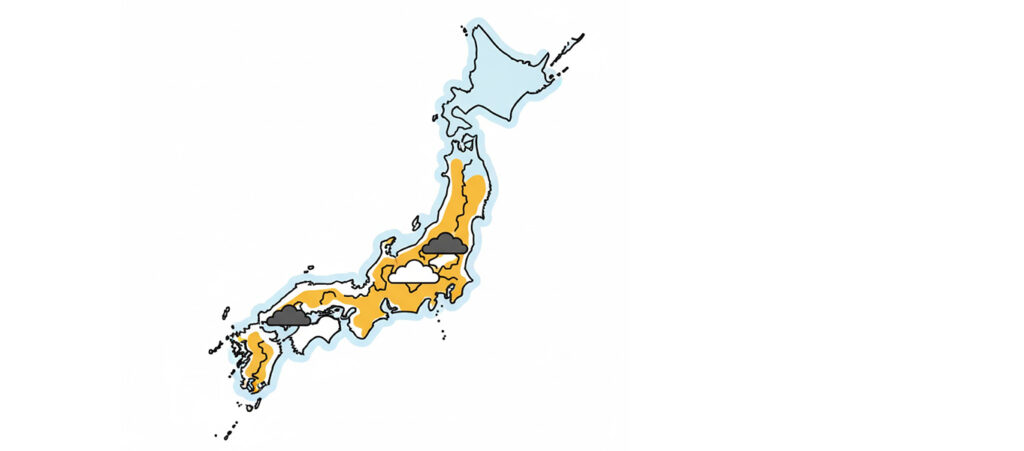

雷はいつ・どこで起こりやすい?

雷は、その発生源である「積乱雲」が発生しやすい状況であれば、季節や場所を問わず起こる可能性があります。

積乱雲は、湿った空気が強い上昇気流によって上空へ持ち上げられると発生します。

発生しやすい時期

日本では、7月〜8月の夏の午後に発生件数が最も多くなります。これは、日中の強い日差しによって地面が暖められ、強力な上昇気流(熱せられた空気が昇っていく流れ)が発生しやすいためです。「ゲリラ豪雨」と呼ばれる局地的な大雨も、この積乱雲によってもたらされます。また、台風や前線(寒冷前線など)の通過時にも大気が不安定になり、多く発生します。

発生しやすい場所

・内陸部や盆地: 夏の午後に気温が非常に上がりやすく、積乱雲が発達しやすい場所です(例:関東平野の内陸部、栃木県や群馬県など)。

・山の近く(山沿い): 地形によって空気が強制的に持ち上げられやすく、天気が変わりやすい場所です。

・日本海沿岸(冬季): 冬季雷の発生しやすいエリアです。

最近では、屋外での活動前に雷の危険度を簡単に確認できるツールがあります。その代表が、気象庁の「雷ナウキャスト」です。

「雷ナウキャスト」は、雷の活動度や落雷の可能性を1km四方の細かさで地図上にリアルタイム表示するサービスです。活動度に応じて4段階で色分けされ、危険が迫っていることが一目でわかります。屋外でのレジャーやスポーツの際は、必ずチェックする習慣をつけましょう。

要注意!雷が起こる前の“サイン”を知ろう

雷から身を守るためには、積乱雲が近づく兆候(サイン)をいち早く察知し、危険が迫っていることを認識するのが第一歩です。

積乱雲は、雷だけでなく、急な大雨、強風、場合によっては雹(ひょう)や竜巻などももたらす、非常に危険な雲です。これらのサインに気づいたら、すぐに避難行動に移してください。

積乱雲が近づくサイン

- 急に空が暗くなり、真っ黒い雲(雲の底が黒く、不気味に見える雲)が近づいてきた。

- 遠くで「ゴロゴロ…」という雷の音(雷鳴)が聞こえ始めた。(音が聞こえたら、すでに危険範囲内です)

- 冷たい風が急に強く吹き始めた。(積乱雲から吹き出す冷たい下降気流のサインです)

- 大粒の雨や、雹(ひょう)がパラパラと降り始めた。

- (補足)AMラジオに「ガリガリ」というノイズが入り始めるのも、雷放電が近づいているサインです。

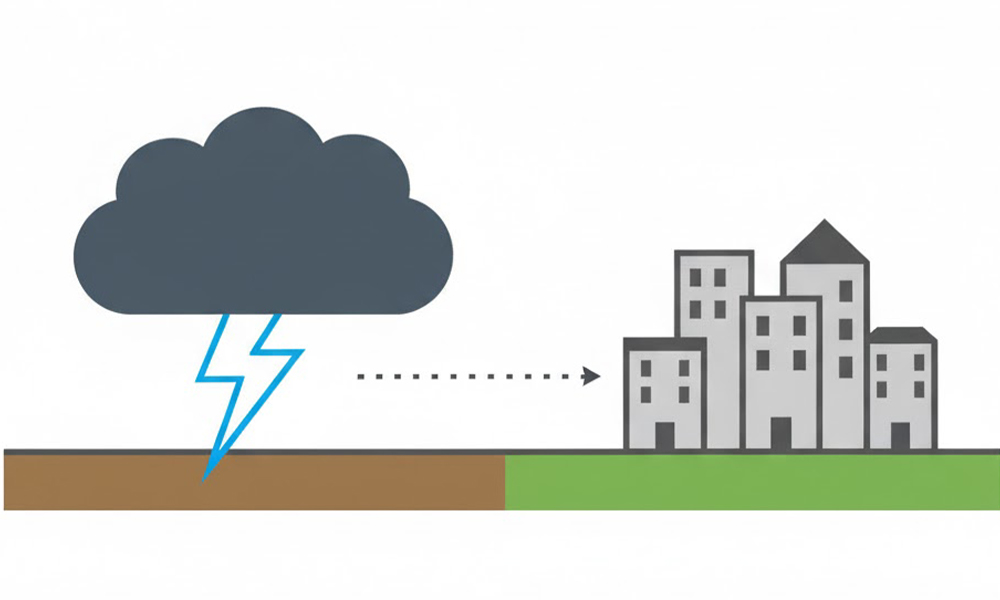

これらのサインに気づいたら、雷があなたの近くに落ちる可能性が非常に高い状況です。特に「雷鳴が聞こえた」時点で、すでに積乱雲の活動範囲内(約10km以内)に入っています。すぐに安全な場所へ避難する行動を開始してください。

もちろん、テレビやラジオ、スマートフォンなどで気象庁が発表する「雷注意報」にも常に注意を払いましょう。注意報が発表されたら、いつ積乱雲が近づいてもおかしくないと心構えをすることが大切です。

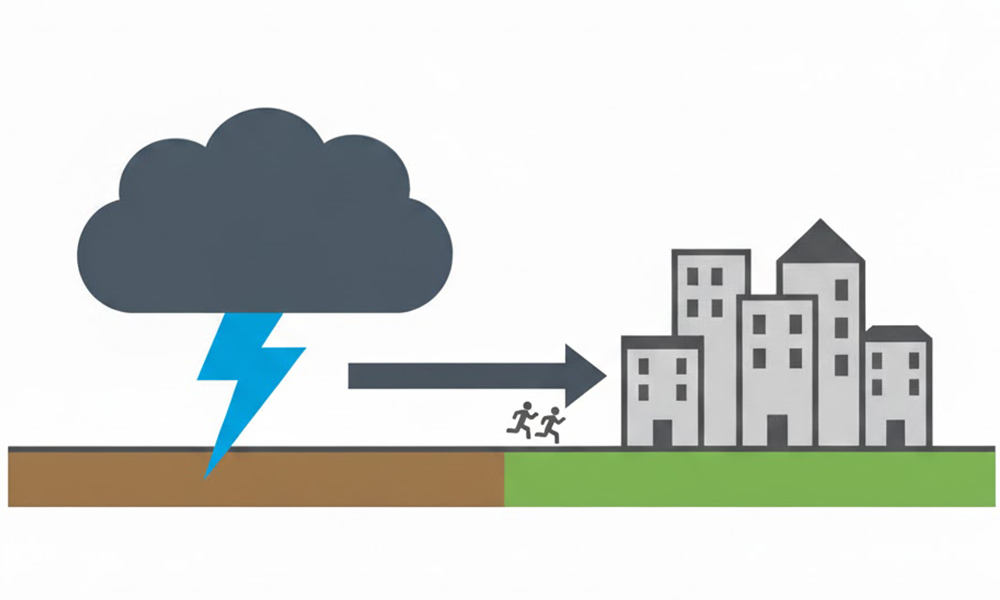

雷が起きたときの身の守り方(安全教育)

雷のサインを感じたり、雷鳴が聞こえたりしたら、すぐに安全な場所へ避難することが最も重要です。

雷はどこに落ちるか正確な予測は難しく、屋外にいること自体が大きなリスクになります。

安全な場所(避難先)

・鉄筋コンクリートの建物(ビル、学校、体育館、デパートなど):最も安全な避難場所の一つです。

・木造の家屋(ただし、感電を避けるため、できるだけ部屋の中心で、壁、柱、電気器具、コンセント、水道管などから1m以上離れるのが望ましいです)

・車やバス、電車の中(金属のボディが「ファラデーケージ」という盾の役割を果たし、電気を外側に流してくれるため、中は安全とされています。ただし、車の金属部分(ハンドルの一部やドアの内張りなど)には触れないようにしてください)

危険な場所・行動

・高い木の下、電柱や鉄塔の近く(前述の通り、側撃雷の危険があります)

・開けた場所(グラウンド、ゴルフ場、農地、海岸、屋外プールなど)(周囲に高いものがないため、自分が一番高くなり、落雷(直撃雷)の的になりやすいです)

・山頂や尾根(高い場所のため非常に危険です。すぐに低い場所へ移動してください)

・傘をさす、釣り竿を持つ、ゴルフクラブを振る(これらは高く突き出すため、雷を呼び込みやすく非常に危険です)

・金属のフェンス、線路、物干し竿の近く(これらに落雷すると、電気が伝わってきて感電する恐れがあります)

屋外で近くに逃げ場がない場合の緊急避難

すぐに建物や車に避難できない場合は、一時的な緊急避難として姿勢を低くしてください。ただし、地面に腹ばいになったり、寝転んだりするのは危険です。地面を伝わる電流(地表電流)で感電する面積が大きくなってしまうため、絶対にやってはいけません。

「雷しゃがみ(保護姿勢)」をとります。

- 両足をそろえてしゃがみます。(地面との接点を最小限にする)

- かかとを地面につけ、つま先立ちにはならないようにします。

- 頭をできるだけ下げて、両手で耳をふさぎます。(鼓膜を保護するため)

これはあくまで一時的な対処法であり、安全が確保されたわけではないため、一刻も早く安全な場所へ移動してください。(参照:気象庁「雷から身を守るために」)

雷はなぜ起こるのか自由研究のヒント

「雷はなぜ起こるのか?」というテーマは、日常の素朴な疑問から科学的な原理、そして防災という社会的な学びまで幅広く掘り下げられるため、夏休みの自由研究にもぴったりです。

防災士の視点から、安全に配慮しながらできる研究テーマの例をいくつか提案します。雷が鳴っているときの観測は、必ず安全な家の中から行ってください。

テーマ例1:静電気で「ミニ雷」を体験しよう

下敷きをセーターや髪の毛でこすって静電気を発生させ、金属(10円玉やアルミホイルを丸めたもの)に近づけてみましょう。空気が乾燥した暗い場所でやると、小さな放電(光)が観察できることがあります。なぜ摩擦で電気が起きるのか、なぜ金属に電気が流れるのかを調べることで、雲の中で起こっていること(摩擦による帯電)を体験的に学べます。

テーマ例2:雷までの距離を計算してみよう

雷が発生したら、安全な家の中から観測します。稲妻が光った瞬間にストップウォッチをスタートさせ、雷鳴が聞こえたらストップします。その時間(秒)に音速(約340m)を掛けて、雷までの距離を計算します。日時や天候、計算結果を記録していくと、「ゴロゴロ音が10秒続いた」→「約3.4km先で雷が光った」など、雷が近づいているのか、遠ざかっているのかが分かり面白いでしょう。

テーマ例3:わが家の「雷ハザードマップ」を作ろう

自分の家の周りを地図に書き出し、雷が落ちやすそうな場所(高い建物、開けたグラウンド、大きな木、川辺、金属フェンスなど)を赤色で、安全な避難場所(鉄筋の建物、公共施設、車庫など)を青色で色分けしてマッピングします。家族で「雷が鳴ったらどこに逃げるか」を話し合う、非常に有意義な防災研究になります。

雷はなぜ起こるのかを知って安全対策を

この記事では、「雷はなぜ起こるのか」という疑問について、その仕組みから防災対策までを、防災士の視点も交えてできるだけ分かりやすく解説しました。雷は非常に大きなエネルギーを持つ、恐ろしい自然現象ですが、その正体は科学的に説明できる「電気」です。仕組みを正しく理解し、適切な行動をとれば、被害を防ぐことができます。最後に、重要なポイントをリストでまとめます。

- 雷は積乱雲の中で発生する大規模な放電現象

- 雲の中の氷の粒同士がぶつかり合う摩擦で静電気が発生する

- 雲の上部にはプラスの電気、下部にはマイナスの電気が溜まる

- 雷が光るのは放電の通り道が約3万℃の超高温になるため

- 雷の音は空気が急激に熱せられ爆発的に膨張する衝撃波

- 雲の下部のマイナスと地面のプラスが引き合うことで落雷が起こる

- 雷は地面に落ちる「対地放電」と空で光る「雲放電」がある

- 雷は最短距離を通ろうとするため高いところに落ちやすい性質がある

- 高い木の下での雨宿りは側撃雷の恐れがあり非常に危険

- 雷は夏の午後、平野部や山沿いで特に発生しやすい

- 真っ黒い雲、急な冷たい風、雷鳴は積乱雲が近づくサイン

- 雷鳴が聞こえたら、すでに危険。すぐに建物の中や車の中へ避難する

- 安全な避難場所は鉄筋コンクリートの建物や自動車の中

- 危険な場所は開けた場所、高い木の下、山頂、水辺、金属フェンスの近く

- 雷の仕組みを正しく理解することが自分や家族の命を守る安全対策の第一歩となる

コメント