自治会の防災倉庫の中身リスト|備蓄すべき用品を解説

自治会の防災倉庫の中身リスト|備蓄すべき用品を解説

災害はいつ起こるかわかりません。だからこそ、自治会の防災倉庫の中身を充実させ、万が一の事態に備えることが重要です。この記事では、「自治会 防災倉庫 中身」というテーマで情報を探している方々へ向けて、具体的な備蓄品やその考え方を網羅的に解説します。自治会の防災用品リストの作成、非常食の選び方、そして防災倉庫に保管すべき量は何人分が適切なのか、といった具体的な疑問にお答えします。さらに、防災倉庫の中身がわかる画像や、自宅での備えとの違いについても触れていきます。地域全体の防災への取り組みとして、小学校を拠点とした連携や、住民が参加しやすい自治会の防災訓練、防災イベントの企画も欠かせません。また、災害時には町内会に入っていない住民への配慮も必要となるでしょう。この記事を通じて、あなたの自治会の防災力を一段と高めるための知識を得てください。

- 自治会の防災倉庫に備えるべき具体的な品目がわかる

- 備蓄量の目安や非常食選びのポイントを理解できる

- 地域住民と協力して防災力を高める方法がわかる

- 防災訓練やイベントを企画する際のヒントが得られる

自治会の防災倉庫の中身|共助の備えを紹介

- 画像で見る防災倉庫の中身とは?

- 自治会の防災用品リストで必需品を確認

- 最低限備えたい非常食の種類と量

- 防災倉庫で備蓄する量は何人分が目安?

- 自宅の備えと防災倉庫の役割の違い

- 小学校が防災拠点になる理由と備蓄

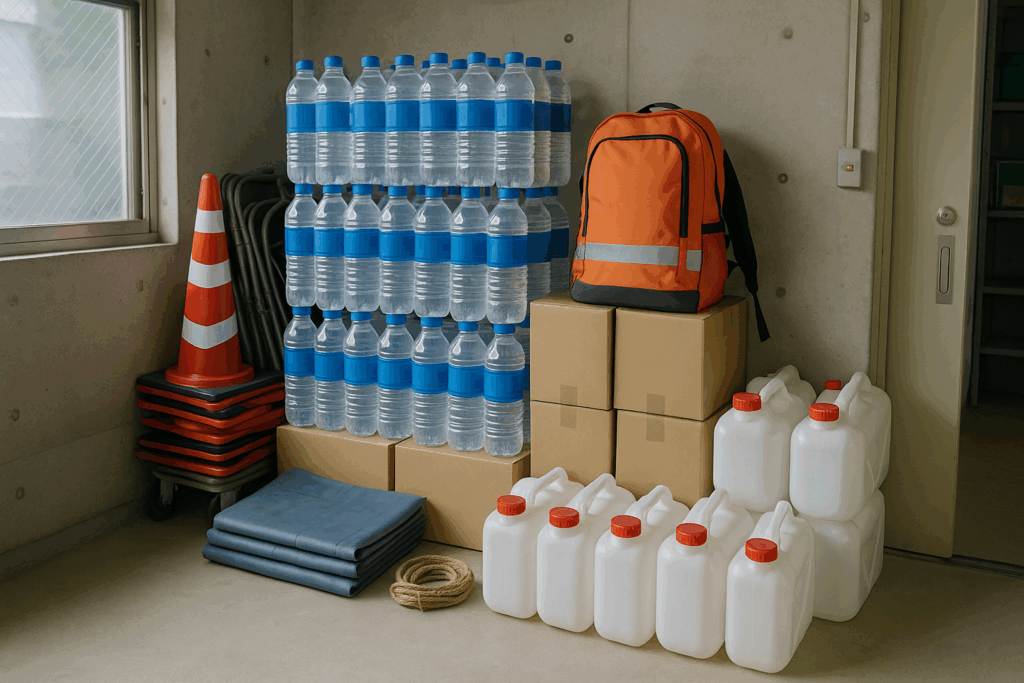

画像で見る防災倉庫の中身とは?

ひかりBOSAIイメージ

防災倉庫と聞いても、具体的に何がどのように保管されているのか、イメージが湧きにくいかもしれません。実際の防災倉庫では、棚などを活用して物資が整然と保管されています。内閣府の資料などを見ると、段ボールに入った食料や飲料水が積み上げられ、毛布や簡易トイレ、工具類などがカテゴリごとに分かりやすく配置されている様子がわかります。

例えば、入り口近くには、災害発生直後に必要となる発電機や投光器、救助用工具などが置かれ、奥には食料や毛布といった避難生活で使うものが保管されるなど、使用頻度や緊急度を考慮したレイアウトが工夫されています。このように、誰もが必要なものを迅速に取り出せるよう整理整頓されているのが理想的な状態です。自治会で倉庫内を点検する際は、写真で記録しておくと、住民への説明や引き継ぎにも役立つでしょう。

倉庫内のレイアウトも重要

ただ備品を詰め込むだけでなく、災害時に誰が何を取り出すかをシミュレーションし、効率的に動けるような配置を心がけることが、いざという時の迅速な対応に繋がります。

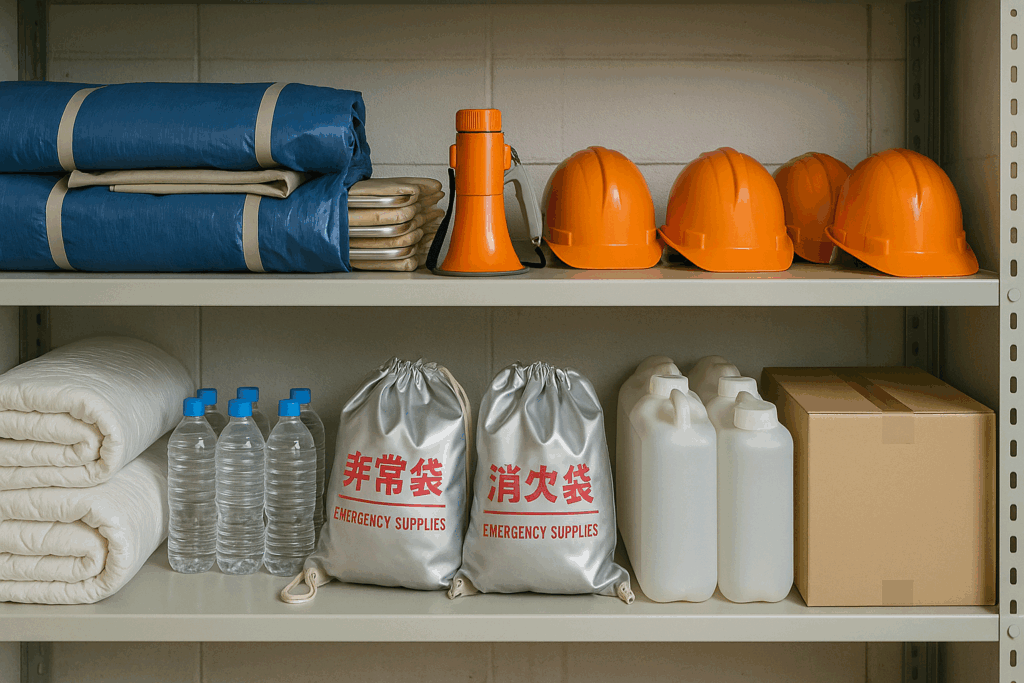

自治会の防災用品リストで必需品を確認

ひかりBOSAIイメージ

自治会の防災倉庫に何を備えるべきか、具体的なリストがあると計画を立てやすくなります。防災用品は大きく「食料・飲料水」「生活用品」「衛生用品」「救助・情報収集機材」の4つに分類できます。以下に、それぞれのカテゴリで備えておきたい代表的な品目を表にまとめました。

| カテゴリ | 主な備蓄品 | ポイント |

|---|---|---|

| 食料・飲料水 | アルファ化米、缶詰、乾パン、レトルト食品、粉ミルク、長期保存水 | 調理不要で食べられるものが中心。アレルギー対応食や乳幼児、高齢者向けの配慮も必要。 |

| 生活用品 | 毛布、保温シート、鍋、カセットコンロ・ボンベ、ポリタンク、ゴミ袋、軍手 | 避難生活の質を維持するために不可欠。特に寒さ対策の毛布や保温シートは重要です。 |

| 衛生用品 | 簡易トイレ、トイレットペーパー、ウェットティッシュ、消毒液、生理用品、紙おむつ | 感染症予防や健康維持に直結します。特にトイレ関連は不足しやすいため多めに備蓄しましょう。 |

| 救助・情報収集機材 | 発電機、投光器、工具セット、担架、ロープ、ヘルメット、ラジオ、メガホン | 初期救助活動や避難所の運営に使用します。定期的な動作確認が必須です。 |

このリストはあくまで一例です。お住まいの地域の特性(高齢者が多い、子どもが多いなど)や、想定される災害の種類(地震、水害など)に応じて、必要なものを追加・調整することが大切になります。

最低限備えたい非常食の種類と量

災害発生後、ライフラインが停止し、支援物資が届くまでの間、地域の住民の命をつなぐのが非常食です。防災倉庫に備える非常食は、「誰でも」「すぐに」「調理なしで」食べられることが基本となります。

備えておきたい非常食の種類

まず主食として、水やお湯を注ぐだけで食べられるアルファ化米や、缶に入ったパンの缶詰、乾パンやクラッカーなどが挙げられます。これらは長期保存が可能で、調理設備がなくても食べられるため非常に有用です。副食品としては、魚や肉の缶詰、レトルトのおかずなどがあると、栄養バランスの改善や食事の満足度向上に繋がります。

多様なニーズへの配慮を忘れずに

自治会の防災倉庫では、様々な住民がいることを想定する必要があります。具体的には、以下のような配慮が求められます。

- 乳幼児向け:粉ミルク、ベビーフード、哺乳瓶

- 高齢者向け:おかゆ、やわらかく調理されたレトルト食品

- アレルギーを持つ方向け:アレルギー対応食

これらの食品を備えることで、災害時に誰も取り残されない体制を築くことができます。

飲料水は、1人1日3リットルを目安に、長期保存可能なミネラルウォーターを備蓄するのが基本です。これも非常食とセットで考えておきましょう。

防災倉庫で備蓄する量は何人分が目安?

ひかりBOSAIイメージ

防災倉庫にどれだけの量を備蓄すれば良いのかは、多くの自治会が悩むポイントです。一般的には、「最低3日分」の備蓄が推奨されています。これは、大規模災害が発生した場合、公的な支援が本格的に始まるまでに約72時間(3日間)かかると言われているためです。

では、何人分を用意すればよいのでしょうか。これには明確な正解はありませんが、一つの考え方として「地域の人口や世帯数」を基準にします。例えば、地域の全住民分を備えるのは現実的ではないため、「地域の人口の3割~5割程度」を一つの目安として計画を立てる自治体が多いようです。

「自助」を前提とした備蓄量を考える

注意点として、防災倉庫の備蓄は、あくまで各家庭での備え(自助)を補う「共助」の位置づけであるということです。全住民が防災倉庫の物資だけに頼ることを想定するのではなく、まずは各家庭で最低3日分の備蓄をしてもらうよう呼びかけ、防災倉庫はそれを補完するもの、あるいは避難所生活で必要になるもの、という考え方で必要量を算出することが重要です。

最終的な備蓄量は、自治会の予算や倉庫のスペースと相談しながら決定することになります。まずは最低限の目標を設定し、少しずつ拡充していくのが現実的なアプローチと言えるでしょう。

自宅の備えと防災倉庫の役割の違い

防災の備えには、個人や家庭で行う「自助」と、地域コミュニティで助け合う「共助」があります。自宅での備えと自治会の防災倉庫は、この2つの考え方に基づいて明確な役割の違いがあります。

自宅での備え(自助)は、自分自身と家族の命を守るための第一の砦です。災害発生直後から数日間、支援がなくても生活できるように、食料、水、医薬品などを備えておく必要があります。これは、あくまで家族構成や個人の健康状態に合わせた、パーソナルな備えです。

一方、自治会の防災倉庫(共助)は、地域住民全体で困難を乗り越えるための拠点です。自宅が倒壊してしまった人や、備えが十分でなかった人を支援するための物資を備えます。また、発電機や工具といった、個人での所有が難しい大型の機材を備え、救助活動や避難所の運営を支える役割も担います。以下の表で違いを整理してみましょう。

| 自宅での備え(自助) | 自治会の防災倉庫(共助) | |

|---|---|---|

| 目的 | 自分と家族の安全確保 | 地域住民全体の支援と救助活動 |

| 対象 | 家族、個人 | 地域住民全体、要支援者 |

| 主な備蓄品 | 個人の必需品(常備薬など)、数日分の食料・水 | 大人数向けの食料・水、大型機材(発電機等)、共用の衛生用品 |

このように、自宅での備えと防災倉庫は、互いに補完しあう関係にあります。自治会としては、防災倉庫の整備を進めると同時に、各家庭での自助の備えを促す広報活動も重要になります。

小学校が防災拠点になる理由と備蓄

多くの地域で、災害時の一時避難場所や避難所として小学校が指定されています。これにはいくつかの明確な理由があります。

- 公共性と認知度:地域住民のほとんどが場所を知っており、災害時に集まりやすい。

- 施設の堅牢性:一般的な住宅に比べて耐震基準が高く、頑丈に作られている。

- 広いスペース:体育館や校庭は、多くの避難者を受け入れるスペースがある。

- 生活インフラ:水道やトイレ、給食室などの設備が整っている。

このような理由から、小学校には防災倉庫が設置されている場合が非常に多いです。学校の防災倉庫は、在校中の児童・生徒、教職員の安全を守るという役割に加え、地域住民の避難生活を支えるという二つの大きな役割を担っています。

そのため、備蓄内容も一般的な自治会の倉庫とは少し異なる特徴があります。児童向けの備蓄はもちろんのこと、地域住民を受け入れることを想定し、高齢者や乳幼児向けの物資も考慮されていることが多いです。自治会としては、地域の指定避難所である小学校と日頃から連携を取り、合同で防災訓練を行ったり、備蓄品の内容を共有したりすることが、災害時のスムーズな避難所運営に繋がります。

地域の小学校にどのような備蓄があるか、自治会として一度確認してみるのも良いでしょう。お互いの備蓄内容を把握することで、重複を避け、より効率的な備えが可能になります。

自治会の防災倉庫の中身を充実させるポイント

ひかりBOSAIイメージ

- 地域で進める防災への取り組み事例

- 自治会の防災訓練で使い方を学ぼう

- 誰もが参加しやすい防災イベントとは

- 町内会に入っていない人への災害時対応

- 自治会の防災倉庫の中身を見直す重要性

地域で進める防災への取り組み事例

防災倉庫を設置するだけでなく、それを有効に活用し、地域全体の防災力を高めるための取り組みが全国で行われています。ここでは、他の自治会でも参考にできる取り組み事例をいくつか紹介します。

ローリングストック法の活用

備蓄している非常食や飲料水には賞味期限があります。期限が切れるたびに廃棄していては、コストがかさむばかりです。そこで有効なのが「ローリングストック法」です。これは、定期的に備蓄品を消費し、消費した分を買い足していく方法です。例えば、防災イベントなどで備蓄のアルファ化米を使い、新しいものを補充します。これにより、常に新しい備蓄を維持しつつ、食品ロスを減らすことができます。

補助金制度の活用

防災倉庫の設置や資機材の購入には、まとまった費用が必要です。多くの自治体では、自主防災組織に対して補助金制度を設けています。倉庫の建設費用や、発電機、簡易トイレなどの購入費用の一部を補助してくれる制度です。お住まいの市区町村の役場に問い合わせて、活用できる制度がないか確認してみましょう。

企業や団体との連携

地域の企業やNPO法人と連携するのも有効な手段です。例えば、地元の建設会社と協定を結び、災害時に重機を貸してもらえるようにしておく、スーパーマーケットと物資の優先供給に関する協定を結ぶ、といった事例があります。地域全体を巻き込むことで、より強力な防災体制を築くことが可能です。

自治会の防災訓練で使い方を学ぼう

ひかりBOSAIイメージ

どれだけ高性能な資機材を防災倉庫に備えていても、いざという時に誰も使い方を知らなければ意味がありません。特に、発電機やチェーンソー、投光器といった機材は、普段使い慣れていない人がほとんどです。だからこそ、自治会が主催する防災訓練が非常に重要になります。

防災訓練では、ただ避難する練習をするだけでなく、防災倉庫を開けて、実際に資機材に触れてみる機会を設けましょう。

訓練で実施したいこと

- 発電機の始動訓練:エンジンのかけ方、燃料の入れ方、電気の使い方を確認します。

- 簡易トイレの組立訓練:実際に組み立ててみることで、手順や設置に必要なスペースを把握できます。

- 担架での搬送訓練:けが人を安全に運ぶ方法を学びます。

- 炊き出し訓練:備蓄しているかまどや食料を使って、実際に調理してみます。

こうした実践的な訓練を定期的に行うことで、住民の防災スキルが向上するだけでなく、「自分たちの地域は自分たちで守る」という防災意識の醸成にも繋がります。また、訓練を通じて機材の不具合を早期に発見できるというメリットもあります。

誰もが参加しやすい防災イベントとは

ひかりBOSAIイメージ

「防災訓練」と聞くと、少し堅苦しく感じてしまい、参加者がいつも同じ顔ぶれになりがち、という悩みを持つ自治会も少なくありません。そこで、より多くの住民、特に親子連れや若い世代に参加してもらうために、楽しみながら防災を学べる「防災イベント」として企画するのが効果的です。

防災イベントの企画アイデア

- 防災クイズラリー:避難経路や防災倉庫の場所を巡りながら、防災に関するクイズを解いていく形式。子どもたちも楽しんで参加できます。

- 炊き出し体験会:備蓄食料や非常食を使った炊き出しを行い、みんなで試食します。「食」をテーマにすると人が集まりやすくなります。

- 防災グッズ作りワークショップ:新聞紙でスリッパを作ったり、ビニール袋でカッパを作ったりと、身近なもので作れる防災グッズのワークショップは人気があります。

- 起震車体験:消防署などに協力してもらい、地震の揺れを体験できる起震車を呼ぶのも良いでしょう。リアルな体験は防災意識を高めます。

このように、「体験」や「楽しみ」の要素を取り入れることで、防災への関心がなかった層にもアプローチできます。イベントを通じて、防災倉庫の存在や中身を自然な形で知ってもらう絶好の機会になります。

町内会に入っていない人への災害時対応

近年、ライフスタイルの多様化により、自治会や町内会に加入しない世帯も増えています。しかし、災害は自治会への加入・非加入に関わらず、すべての人に等しく襲いかかります。「共助」の精神に基づけば、地域に住むすべての人が支援の対象であるべきです。

自治会としては、町内会に入っていない人たちへどう対応するか、平時から考えておく必要があります。まず重要なのは、情報伝達の方法です。回覧板が届かない世帯に対して、どのように避難情報や物資配給の情報を伝えるかを検討しなければなりません。

情報伝達手段の多様化を

回覧板だけに頼らず、以下のような多様な手段を準備しておくことが望ましいです。

- 地域の掲示板への情報掲示

- 防災無線の活用

- 自治会独自のウェブサイトやSNSアカウントでの発信

- マンションの管理組合との連携

また、防災訓練やイベントの案内も、全戸にポスティングするなど、非加入者にも情報が届くよう工夫することが大切です。災害時には誰もが助け合い、協力し合える関係性を築くためにも、日頃から開かれたコミュニケーションを心がける姿勢が求められます。

自治会の防災倉庫の中身を見直す重要性

この記事では、自治会の防災倉庫の中身について、具体的な備蓄品から考え方まで幅広く解説してきました。最後に、なぜ自治会が防災倉庫を整備し、その中身を定期的に見直すことが重要なのか、ポイントをまとめます。

- 防災倉庫は地域住民で助け合う「共助」の要となる施設

- 備蓄品は食料、生活用品、衛生用品、救助機材が基本

- 実際の防災倉庫の中身を画像などで確認しイメージを持つことが大切

- 自治会の防災用品リストを作成し計画的に整備を進める

- 非常食は調理不要で長期保存できるものを選ぶ

- アレルギー対応食や乳幼児、高齢者向けの配慮も忘れない

- 備蓄量は最低3日分、地域人口の3〜5割程度がひとつの目安

- 自宅での備え「自助」を補完するのが防災倉庫の役割

- 地域の避難所となる小学校との連携は不可欠

- ローリングストック法で備蓄品の鮮度とコストを管理する

- 補助金制度などを活用し財政的負担を軽減する

- 防災訓練で資機材の使い方を実際に体験し習熟する

- 防災イベントで幅広い世代の防災意識を高める

- 町内会に入っていない住民への情報伝達と支援体制も検討する

- 定期的な点検と見直しで常に使える状態を維持することが最も重要

災害は忘れた頃にやってきます。地域の大切な命を守るため、この記事を参考に、ぜひあなたの自治会の防災倉庫の中身を見直し、充実させてください。

🏢 企業・自治会向け|防災備蓄の無料相談はこちら

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。

- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算

- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK

- ✔ 無料で初回アドバイス

- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付

コメント