方位磁石の仕組みと見方を防災士が解説

方位磁石の仕組みと見方を防災士が解説

方位磁石の仕組みや見方についてお調べでしょうか。方位磁石は、なぜ北を指すのか、その基本的な仕組みから、方位磁石のNは何の略なのかといった疑問まで、意外と知られていないことが多いアイテムです。また、方位磁針に磁石近づけるとどうなるのか、方位磁石と磁場の関係についても気になるところでしょう。

この記事では、方位磁石の基本がわかるように、中学生にも理解しやすく解説します。さらに、方位磁石の正しい見方・使い方や、うまく測れないときの原因と対策についても触れていきます。

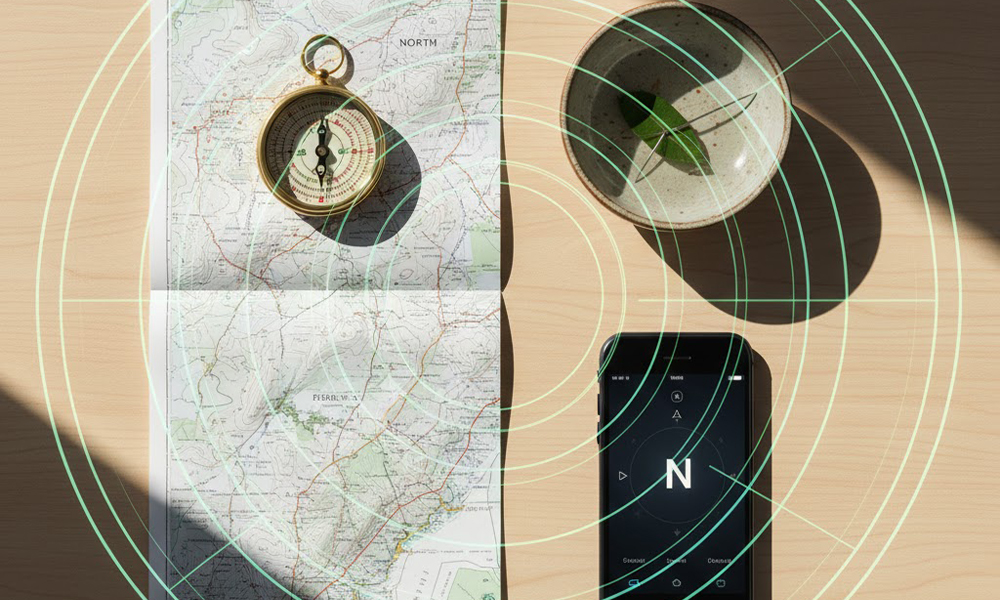

最近では、スマホの方位磁石の仕組みも進化していますが、アナログの意外と知らない?方位磁石の種類や、簡単な方位磁石の作り方を知っておくことも大切です。特に、防災にも役立つ!方位磁石の活用例も紹介しますので、ぜひ最後までご覧ください。この記事を読めば、アナログな道具が持つ本質的な価値と、いざという時に自分を守る知識が身につくはずです。

- 方位磁石が北を指す基本的な原理

- 用途に応じた方位磁石の種類と特徴

- 地図と併用する正しい方位磁石の使い方

- 災害時にも役立つアナログコンパスの重要性

方位磁石の仕組みと見方の基本

- 方位磁石の基本がわかる

- 羅針盤はなぜ北を指すのか

- 方位磁石のNは何の略?

- 方位磁石と磁場の関係とは

- 意外と知らない?方位磁石の種類

- 簡単な方位磁石の作り方

方位磁石の基本がわかる

方位磁石(方位磁針やコンパスとも呼ばれます)は、地球が持つ磁気(地磁気)を利用して方角を知るための道具です。本体の中心にある磁石でできた針(磁針)が、地球の磁力線に沿って自由に回転できるようになっており、常に北と南の方向を指し示す仕組みになっています。

私たちが普段意識することはありませんが、地球そのものが一つの巨大な磁石のような性質を持っています。これは、地球の内部にある「核」の一部が液体金属(主に鉄)でできており、それが流動すること(ダイナモ理論と呼ばれます)で強力な磁場(地磁気)が発生していると考えられています。

方位磁石は、その目には見えない地球の磁力に反応し、私たちが進むべき方角を教えてくれるのです。その歴史は古く、原型は中国で発明され、大航海時代には航海士たちが外洋で自分たちの位置を知るために不可欠な道具となりました。

現代ではGPSが主流ですが、電気や電波がなくても機能するシンプルで信頼性の高いツールとして、登山やオリエンテーリング、そして防災用品として活用され続けています。

羅針盤はなぜ北を指すのか

方位磁石の針(N極)が北を指すのは、地球の北極側が磁石の「S極」の性質を持っているからです。

理科の実験で学んだように、磁石は同じ極(N極とN極、S極とS極)同士は反発し、異なる極(N極とS極)同士は引き合います。

方位磁石の針も磁石でできており、北を指す側が「N極」です。地球という巨大な磁石の「S極」が、地理的な北極の近くにあるため、方位磁石のN極は常に北(地球のS極)の方向に引き寄せられるのです。

補足:磁北と真北のズレ(偏角)

少しややこしいですが、「地理上の北(北極点)」と「地磁気の北(磁北)」は、厳密には同じ場所ではありません。二つの地点は数百km離れています。

そのため、方位磁石が指す北(磁北)と、地図上の本当の北(真北)には若干のズレ(偏角)が生じます。

このズレは場所によって異なり、日本ではおおむね西に5度~10度程度ズレています。正確な登山などではこの「偏角」を補正する必要がありますが、日常生活や一般的な防災用途では、N極が指す方向を「北」として扱っても大きな問題はありません。

(参考:国土地理院「地磁気測量」)

方位磁石のNは何の略?

方位磁石の文字盤に書かれているアルファベットは、方角の英語表記の頭文字です。

Nは「North(ノース)」、つまり「北」の略です。

磁針のN極(多くの場合、赤く着色されています)が指し示した方向にある「N」の文字が、北であることを示しています。同様に、他のアルファベットも以下の方角を表しています。

| アルファベット | 英語 (English) | 日本語 (Japanese) | 角度(度数法) |

|---|---|---|---|

| N | North | 北(きた) | 0° または 360° |

| E | East | 東(ひがし) | 90° |

| S | South | 南(みなみ) | 180° |

| W | West | 西(にし) | 270° |

これらの四方位(N, S, E, W)を基本に、さらにその中間である北東(NE)、南東(SE)、南西(SW)、北西(NW)の8方位が示されているものも一般的です。本格的な登山用コンパスになると、360度すべての角度が細かく目盛りで刻まれており、より精密な方角を読み取ることが可能になっています。

方位磁石と磁場の関係とは

方位磁石は、「磁場(じば)」または「磁界(じかい)」と呼ばれる、磁力が働いている空間の「向き」を可視化する道具です。

磁石のN極やS極の周りには、目には見えませんが磁力が及ぶ範囲(磁場)が広がっています。学校の理科の実験で、磁石の周りに砂鉄をまくと、N極からS極へと向かう模様(磁力線)が浮かび上がるのを見たことがあるかもしれません。

あの磁力線一本一本が、磁場の「向き」を示しています。方位磁石を磁場の中に置くと、磁針(小さな磁石)はその磁力線に沿って整列しようとします。つまり、方位磁石のN極が指す向きが、その場所の「磁場の向き」ということになります。

地球全体が巨大な磁場(地磁気)で覆われているため、私たちは地球上のどこにいても、方位磁石を使えば地磁気の向き(=南北)を知ることができるのです。この地磁気は、宇宙から降り注ぐ有害な放射線(太陽風など)から地球の生命を守るバリアのような役割も果たしています。

意外と知らない?方位磁石の種類

方位磁石は、内部の構造によって大きく3つの種類に分けられます。それぞれにメリット・デメリットがあり、用途によって使い分けられています。

液体式(オイル式)コンパス

磁針が入ったカプセル内が、特殊なオイルで満たされているタイプです。

メリット: オイルの抵抗によって磁針の動きがゆっくりとなり、ブレが少なく安定します。振動がある場所でも正確な方角を読み取りやすいため、登山やオリエンテーリングなど、精密なナビゲーションに最も適しています。

デメリット: 低温下ではオイルが粘性を増し、針の動きが鈍くなることがあります。また、経年劣化や気圧の変化でカプセル内に気泡が入ってしまうと、針の動きを妨げることがあります。

ドライ式コンパス

カプセル内部に液体が入っておらず、空気が入っているタイプです。

メリット: 構造がシンプルなため安価なものが多く、気温の変化に強い(寒冷地でも凍らない)のが特徴です。学習教材用や、ハイキング用として手軽に使われます。

デメリット: 磁針のブレが大きく、安定するまでに時間がかかります。オイル式に比べて精度は劣るため、大まかな方角を知るのに適しています。

デジタル式コンパス

地磁気センサーや加速度センサーを内蔵し、方位をデジタル表示するタイプです。

メリット: 数値やグラフィックで方角が表示されるため、直感的で読みやすいのが特徴です。スマートフォンやスマートウォッチ、車載ナビなどに搭載されています。

デメリット: 電池が必要であり、バッテリーが切れると使用できません。また、内部の電子回路が周囲の磁気や金属の影響を受けやすい側面もあります。

用途別のおすすめタイプ

- 本格的な登山・ナビゲーション: 液体式(オイル式)

- 防災用・学習用・軽いハイキング: ドライ式(または安価なオイル式)

- 日常の手軽な確認: デジタル式(スマホアプリ)

簡単な方位磁石の作り方

もしもの時、方位磁石がなくても、身近なもので簡易的な方位磁石を作ることができます。災害時やアウトドアで道に迷った際のサバイバル知識としても役立ちます。必要なのは「縫い針(または鉄製の針金)」「磁石」「水を入れた容器」「葉っぱや紙片」です。

手順

- 針を磁化させる

縫い針の先端を、磁石の一方の極(N極でもS極でもOK)に当て、必ず「同じ方向」に30〜50回ほど強くこすりつけます。こする方向を往復させてしまうと、せっかく整列した磁気の向きが乱れてしまい、うまく磁化できません。 - 磁化を確認する

(もしあれば)クリップなどの小さな鉄製品に針先を近づけ、くっつくかどうかで磁化されたかを確認できます。 - 水に浮かべる

お皿やコップ、水たまりなどに水を張り、そこに葉っぱや薄い発泡スロール片、紙片などを浮かべます。これは針が水に沈まず、自由に回転するための「浮き」の役割を果たします。 - 針を乗せる

磁化させた針を、水に浮かべた「浮き」の上にそっと乗せます。 - 方角を確認する

針が水面でゆっくりと回転し、やがて一定の方向を指して止まります。その針が指し示すラインが「南北」です。

注意点:

・この方法で作った方位磁石は、どちらがN極でどちらがS極かは分かりません。あくまで「南北のライン」が分かるだけです。

・しかし、太陽の位置(おおよそ東から昇り、南の空を通り、西へ沈む)や、時計を使った方角の割り出し方など、他の情報と組み合わせれば、おおよその方角を特定するのに役立ちます。

方位磁石の仕組みを理解し見方を実践

- 方位磁石の正しい見方・使い方

- 方位磁針に磁石近づけるとどうなる?

- うまく測れないときの原因と対策

- スマホの方位磁石の仕組みとは

- 防災にも役立つ!方位磁石の活用例

- 総まとめ:方位磁石の仕組みと見方

方位磁石の正しい見方・使い方

方位磁石は、持っているだけでは役に立ちません。正しく使いこなすための基本的な見方と、地図と併用する実践的な使い方を覚えましょう。

基本的な見方(現在の方角を知る)

- 方位磁石を手のひらに乗せ、地面と水平に保ちます。これが最も重要です。傾いていると、磁針がケースの縁に触れてしまい、摩擦で正しく回転できません。

- 磁針の動きが完全に止まるまで待ちます。(オイル式は比較的すぐ止まります)

- 磁針のN極(赤く着色されている側)が指している方向が「北(磁北)」です。

- 方位磁石本体(文字盤)をゆっくり回して、文字盤の「N(北)」の印を、磁針のN極が指す方向にピタリと合わせます。

- これでセット完了です。文字盤の「E」が東、「S」が南、「W」が西を正確に示している状態になります。自分が向いている方向がどの方角かも分かります。

地図と併用する使い方(整置)

地図とコンパスを併用すると、現在地や進むべき方向が明確になります。地図と現実の方角を合わせる作業を「整置(せいち)」と呼びます。

- まず、地図をなるべく平らな場所に広げます。

- 地図上に描かれている「方位記号(北マーク)」を探します。(通常、地図の上側が北になっています)

- 地図の上に方位磁石を置きます。このとき、方位磁石の縁(またはベースプレートの直線部分)を、地図の南北の線(経線)に合わせます。

- 方位磁石と地図を一緒に回転させます。

- 方位磁石の磁針(N極)が、文字盤の「N」とぴったり重なるまで回します。

- これで整置は完了です。地図の上が現実の北を向いている状態となり、地図と周囲の地形(道、川、建物など)を見比べやすくなります。

目標物への方位を測る(上級編)

本格的なベースプレートコンパス(透明な板が付いたもの)があれば、目標物の方位を測ることもできます。

- コンパスを水平に持ち、ベースプレートの進行矢印を目標物(山頂、建物など)に向けます。

- 磁針(N極)を見ながら、カプセル(目盛りが付いた円盤)を回し、磁針のN極がカプセル内の「N」の印(または矢印)と重なるようにします。

- 進行矢印の付け根にある目盛り(度数)を読み取ります。それが「現在地から見た目標物の方位(角度)」です。

方位磁針に磁石近づけるとどうなる?

方位磁針(方位磁石)に別の磁石を近づけると、針は地球の磁場(地磁気)ではなく、近づけた磁石の磁場に反応してしまいます。

なぜなら、地球の磁場(地磁気)は非常に微弱であるのに対し、手に持てるような磁石(永久磁石)が近くで発生させる磁場は、それよりも遥かに強力だからです。方位磁針は、その場所で最も強い磁場の向きを指し示す性質があります。

- 磁石のN極を方位磁針に近づけると、方位磁針のS極(N極と反対側)が強く引き寄せられます。

- 磁石のS極を方位磁針に近づけると、方位磁針のN極(赤い針)が強く引き寄せられます。

この現象は、電流が流れている電線の近くでも起こります。電流が流れると、その周りには磁場が発生する(右ねじの法則)ため、送電線や電車の架線の近くでは、方位磁石が北ではなく、電線と垂直の方向を指すなど、大きく狂うことがあります。

このように、方位磁石は周囲の強い磁力の影響を簡単に受けてしまうため、正確な方角を測る際は、磁石や磁気を発生するものから離す必要があるのです。

注意:あまりに強力な磁石(ネオジム磁石など)を近づけすぎると、方位磁針自体の磁力が狂ってしまい(磁化の向きが変わる)、元に戻らなくなる(故障する)可能性があります。方位磁石の保管場所としても、スピーカーやスマートフォンの近くなど、強い磁気を発する場所は避けるべきです。

うまく測れないときの原因と対策

「方位磁石の針がふらふらして安定しない」「いつもと違う方向を指している気がする」という場合、いくつかの原因が考えられます。そのほとんどは、周囲の環境が磁場に影響を与えているためです。

主な原因

- 鉄製品の近く

鉄筋コンクリートの建物内、鉄骨の橋の上、マンホールの上、車や電車の中、鉄製の机や棚、工具箱の近く。 - 電流が流れている場所の近く

高圧電線の下、電車の架線(トロリー線)の近く、変電所、家庭内の電化製品(特にモーターを使っている冷蔵庫や洗濯機、エアコンの室外機)のそば。 - 磁石や電子機器の近く

スマートフォン、タブレット、パソコン、スマートウォッチ(特にマグネット式のバンド)、バッグの留め具、他の磁石。 - 持ち方

コンパスが水平に保たれておらず、傾いている。これが意外と多い原因です。

対策:

うまく測れない時は、まず自分の持ち方を確認し、コンパスを水平に持ち直してください。

それでも針の動きがおかしい場合は、上記のような場所や物からできるだけ離れることが最も重要です。

特に建物内では正確な測定は困難なため、屋外の開けた場所(公園など)に出て、スマートフォンなどをカバンやポケットにしまい、周囲に鉄製品がないか確認してから再度測定してみてください。

スマホの方位磁石の仕組みとは

スマートフォンに搭載されているコンパス(方位磁石)アプリは、アナログの磁針ではなく、複数の電子センサーを組み合わせて方位を算出しています。

主に使われているのは以下の3つのセンサーです。

- 地磁気センサー(電子コンパス)

地球の微弱な磁場(地磁気)を検知し、大まかな方角を特定します。アナログコンパスの針の役割を果たします。 - 加速度センサー

スマホがどの方向にどれくらいの速度で動いたか(重力を含む)を検知します。スマホが地面に対してどの角度で傾いているかを把握するのに使われます。 - ジャイロスコープ(ジャイロセンサー)

スマホの傾きや回転(角速度)を検知します。「どの方向にどれだけ回転したか」を精密に測定します。

地磁気センサーだけでは、スマホが傾くと地球の磁場を正しく捉えられず、方位が大きくズレてしまいます。そこで、加速度センサーとジャイロスコープが「スマホが今どれだけ傾いているか」をリアルタイムで計算し、その情報を基に地磁気センサーが受け取ったデータを補正することで、スマホが縦向きでも横向きでも、どんな角度であっても正確な方位を示せるようになっています。

スマホのコンパスや地図アプリが狂った時に、端末を「8の字」に動かすよう指示されることがありますよね。

あれは、スマホ本体(スピーカーやバイブレーターなど)や、近くの磁石(スマホケースのマグネットなど)によって電子コンパスが受けた磁気的な影響(干渉)をリセットし、センサーに正しい地球の磁場を再認識させるための「キャリブレーション(校正)」という作業なんです。

防災にも役立つ!方位磁石の活用例

スマートフォンやGPSが当たり前になった現代でも、アナログの方位磁石は防災グッズとして非常に重要なアイテムの一つです。

なぜなら、大規模な災害が発生し、停電や通信障害(輻輳)が起きると、スマートフォンの地図アプリやGPS機能は使えなくなる可能性が高いからです。基地局が停止すればデータ通信はできず、GPSが受信できても地図データ自体をダウンロードできません。また、使えたとしてもスマートフォンのバッテリーは非常に貴重な情報源であり、消費は最小限に抑えるべきです。

その点、アナログの方位磁石は、

- 電池が不要である(デジタル式を除く)

- 電波も不要である

- 構造が単純で故障しにくい(特にオイル式は衝撃にも強い)

という絶対的な強みがあります。土地勘のない場所で被災した場合や、地震による地形の変化、煙や夜間で視界が悪い時に、正確な方角を知る手段があることは、パニックを防ぎ、安全な避難行動を取るための大きな安心に繋がります。

防災活用の重要ポイント:

方位磁石だけでは「北がどっちか」しか分かりません。「避難所がどっちか」を知るためには、必ず「紙の地図」とセットで備えることが不可欠です。

日頃から、自宅周辺の「ハザードマップ」や避難所・避難経路を書き込んだ紙の地図を用意し、それと方位磁石を防災リュックに一緒に入れておきましょう。

(参考:国土地理院「ハザードマップポータルサイト」)

総まとめ:方位磁石の仕組みと見方

この記事では、方位磁石がなぜ北を指すのかという基本的な仕組みから、正しい見方、そして防災時における重要性までを解説しました。アナログな道具と侮らず、その仕組みを理解しておくことが、いざという時に役立つ知識となります。

最後に、この記事の重要なポイントをまとめます。

- 方位磁石は地球の磁場(地磁気)を利用して方角を知る道具

- 地球の北極側が磁石のS極の性質を持つため、磁針のN極が北を指す

- NはNorth(北)、SはSouth(南)、EはEast(東)、WはWest(西)の略

- 方位磁石は磁場の向きを可視化するもので、N極が指す方向が磁場の向き

- 種類には安定性の高い「オイル式」と反応の速い「ドライ式」などがある

- 方位磁石は針と磁石と水で簡易的に手作りできる

- 正しい使い方の基本は「水平に持つ」こと

- 地図とコンパスの北を合わせる作業を「整置」という

- 方位磁針の近くに別の磁石を近づけると、そちらを指してしまう

- うまく測れない原因は、周囲の鉄製品や電流、電子機器の影響がほとんど

- 対策は、磁気の影響源から離れて開けた場所で測り直すこと

- スマホのコンパスは地磁気・加速度・ジャイロの複数センサーで機能している

- スマホの「8の字」動作は、コンパスの精度を補正する作業

- 災害時、GPSや電源が使えない状況でアナログコンパスは必須

- 防災用としては、必ず紙の地図とセットで備えることが重要

コメント