停滞前線のでき方を簡単に解説!梅雨と秋雨の違い

停滞前線のでき方を簡単に解説!梅雨と秋雨の違い

こんにちは。「ふくしまの防災 HIH ヒカリネット」 防災士の後藤です。

天気予報で「停滞前線」という言葉を聞くと、「また雨が続くのか…」と少し憂鬱になりますよね。特に梅雨の時期や秋雨のシーズンは、この停滞前線の影響でぐずついた天気が続きます。

「そもそも停滞前線のでき方って、どうなってるの?」「なぜ動かないの?」と疑問に思う方も多いかもしれません。私自身も、防災士の勉強をするまでは、なんとなく「雨が続く前線」くらいの認識でした。

この記事では、防災士の視点から、停滞前線のでき方に関する仕組みを、できるだけ簡単にご紹介します。梅雨前線や秋雨前線との違い、さらには温暖前線や寒冷前線といった他の前線のでき方とも比較しながら、天気の基本を一緒に学んでいきましょう。

- 停滞前線ができる基本的な仕組み

- 停滞前線が長雨をもたらす理由

- 梅雨前線と秋雨前線の決定的な違い

- 他の前線(温暖・寒冷)との比較

停滞前線の「でき方」を簡単に解説

まずは、停滞前線とは一体何なのか、その基本的な定義と「でき方」の核心部分を、中学生にも分かるように噛み砕いて見ていきましょう。なぜ雨が長く続くのか、その理由もスッキリすると思いますよ。

停滞前線とは?中学生にもわかりやすく

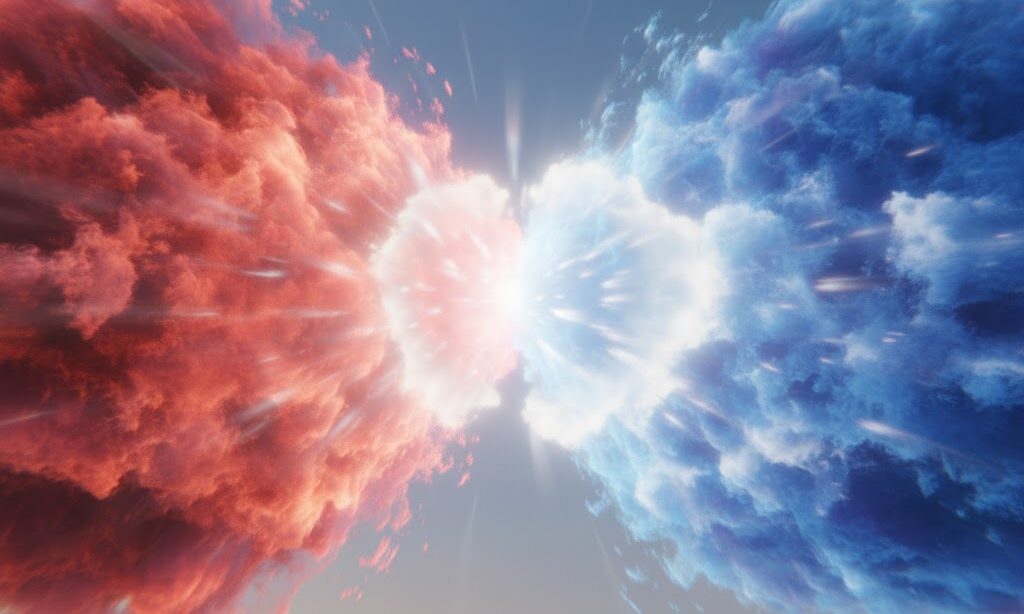

「前線」って言葉、よく聞きますよね。これは気象学の基本的な用語なんですが、簡単に言うと、「性質の違う空気のグループがぶつかっている場所(境界面)」が地上と接する「線」のことなんです。

具体的には、南からやってくる「暖かい空気(暖気)」と、北からやってくる「冷たい空気(寒気)」ですね。

この二つの空気は、水と油みたいにすぐには混ざりません。そこでハッキリとした境い目ができます。これが前線です。

【4種類の前線】

前線には、空気のぶつかり方や動き方によって、以下の4種類があります。

- 停滞前線:暖気と寒気の力が互角で動かない。

- 温暖前線:暖気が寒気を押していて、寒気の上を這い上がる。

- 寒冷前線:寒気が暖気を押していて、暖気の下に潜り込む。

- 閉塞前線:寒冷前線が温暖前線に追いついたもの。

今回の主役「停滞前線」は、この中で最も厄介(やっかい)かもしれません。なぜなら、暖気と寒気の力がちょうど綱引きで互角=拮抗(きっこう)している状態を指すからです。

天気図では、暖かい空気を示す赤い半円(●)と、冷たい空気を示す青い三角(▲)が、互い違いに(逆向きに)並んだ記号で表されます。これが「ここはずっと押し合っていて動きませんよ」というサインなんですね。

停滞前線で天気がぐずつく仕組み

停滞前線といえば、なんといっても「長雨」です。なぜこうも天気がぐずついてしまうんでしょうか。

答えは非常にシンプルで、「前線がその場に停滞し続けるから」なんです。

例えば寒冷前線なら、サーッと通り過ぎてしまえば、カラッとした青空が戻ってくることが多いですよね。でも停滞前線は、その名の通り「停滞」してなかなか動かない。

これはつまり、「雨雲を作る工場」が、ずっと同じ場所で稼働し続けているイメージです。

暖気と寒気が押し合い続ける限り、その境目では絶えず雲が発生し続けます。結果として、「しとしと」と弱い雨が長く続いたり、時には「ザーザー」と強い雨が断続的に降ったりする、いわゆる「ぐずついた天気」になってしまうんですね。

停滞前線はなぜ動かない?力の拮抗

「なぜ停滞するの?」という疑問ですが、これが停滞前線のでき方の最大のポイントです。先ほども少し触れた「力の拮抗」がキーワードになります。

停滞前線は、北からやってくる「冷たい空気の塊(寒気団)」と、南からやってくる「暖かい空気の塊(暖気団)」という、巨大な空気のグループ同士の勢力争いの最前線なんです。

特に日本列島付近は、北の大陸(シベリアなど)からの寒気団と、南の海(太平洋など)からの暖気団がちょうどぶつかりやすい、世界的に見ても”前線ができやすい”場所なんですね。

春から夏、夏から秋へと季節が変わる時期は、この二つの気団の勢力がちょうど同じくらいになりやすいんです。

お互いに「どけよ!」「いや、そっちがどけよ!」と押し合っている状態。どちらの力も決定打に欠け、戦線が膠着(こうちゃく)してしまう。だから、前線がほとんど動なくなってしまうんですね。

なぜ雨雲ができる?上昇気流のでき方

さて、力が拮抗しているだけでは、雨雲はできません。ここで重要なのが、空気の「重さ(密度)」の違いです。

理科の授業を思い浮かべてほしいんですが、基本的な物理法則として、

- 冷たい空気(寒気)は、空気が縮こまっていて密度が大きく「重い」

- 暖かい空気(暖気)は、空気が膨張していて密度が小さく「軽い」

という絶対的な性質があります。

重いものは下に沈み、軽いものは上に浮かびますよね。停滞前線でこの二つがぶつかると、重い寒気は軽い暖気の下へ潜り込もうとし、逆に軽い暖気は重い寒気の上へ「這い上がる」しかなくなります。

この、暖気が上へ登っていく空気の流れを「上昇気流(じょうしょうきりゅう)」と呼びます。

ここからが雲のでき方の本番です。

- 南から来る暖気は、海の上を通ってくるため、たくさんの水蒸気(目に見えない水分)を含んでいます。

- この暖気が上昇気流によって持ち上げられると、上空で気圧が下がるため膨張し、冷やされます。

- 空気は冷えると、含みきれなくなった水蒸気が「凝結(ぎょうけつ)」して、目に見える小さな水滴や氷の粒に変わります。

- これが集まったものが「雲」なんですね。

停滞前線は、この「上昇気流による雲の製造プロセス」がずーっと同じ場所で続くため、雨が降り続くわけです。

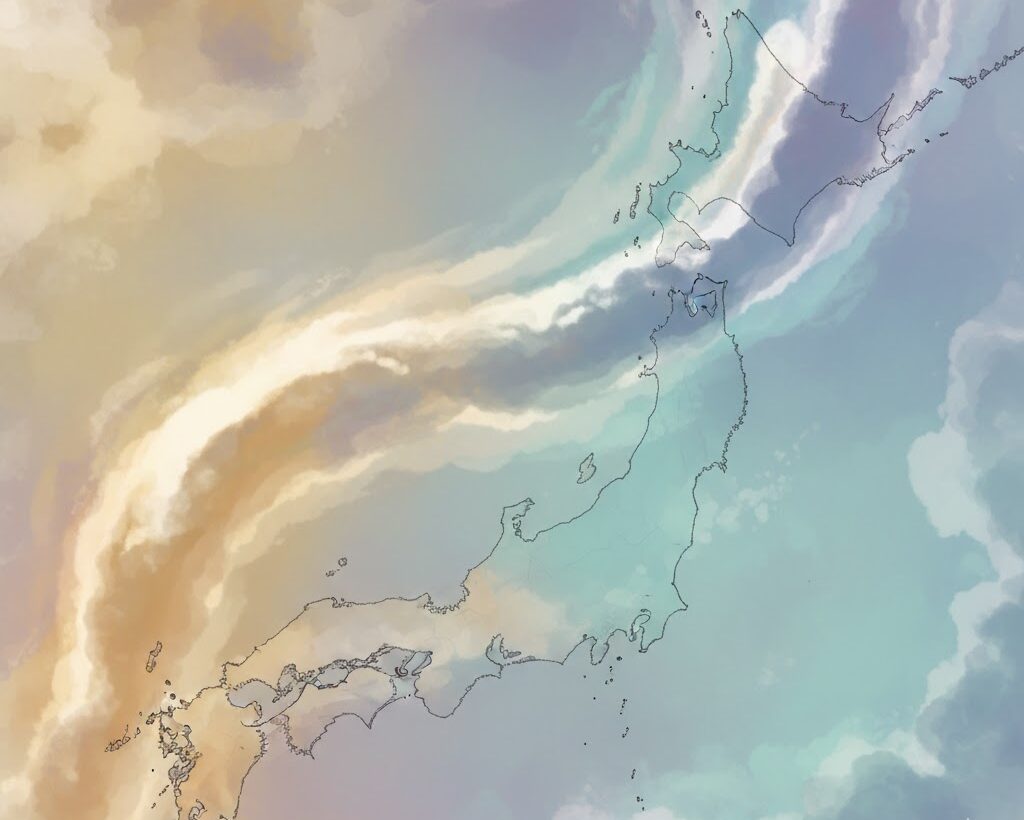

停滞前線のでき方を図で確認しよう

言葉だけだと少し難しいかもしれないので、停滞前線のでき方のイメージを図で見てみましょう。

(※上記の[Image of]は、実際の図やイラストが入る場所を示しています。)

この図のように、冷たい空気(寒気)がくさびのように地表付近にあり、暖かい空気(暖気)がその斜面に沿って、比較的ゆっくりと登っていく様子がわかるかと思います。

この「登っていく動き(上昇気流)」によって、広範囲にわたって雲(主に乱層雲や高層雲といった、層状の雲)ができ、雨を降らせるんです。

寒冷前線のように急激な上昇ではないため、「ザーッ」というよりは「しとしと」降ることが多いですが、暖気が含む水蒸気の量が多ければ、もちろん雨脚は強まります。

そして何より、この前線自体が動かないので、同じ場所で雨が降り続くわけですね。

停滞前線のでき方と他の前線の違い

停滞前線のでき方がわかったところで、次に気になるのは「梅雨前線」や「秋雨前線」との違いですよね。これらは私たちの生活や防災に直結する重要な知識です。

さらに、天気予報でおなじみの「温暖前線」や「寒冷前線」のでき方とも比較して、天気の知識を整理してみましょう。

梅雨前線と秋雨前線のでき方

まず大前提として、「梅雨前線(ばいうぜんせん)」も「秋雨前線(あきさめぜんせん)」も、どちらも気象学的には「停滞前線」の一種なんです。できる時期や関わる気団の性質によって、私たちが呼び名を変えているんですね。

でき方に関わる空気のグループ(気団)が、季節によって少し違います。

梅雨前線のでき方(春→夏)

春から夏への季節の変わり目に現れます。この時期、北にはまだ冷たい空気が残っています。

北の冷たく湿った「オホーツク海高気圧」の空気と、南から勢力を強めてくる暖かく非常に湿った「太平洋高気圧(小笠原気団)」の空気がぶつかり合ってできます。

ポイントは、ぶつかる両者とも「湿った」空気であること。これが、梅雨時期のジメジメした空気と、大雨のモトになるんですね。

秋雨前線のでき方(夏→秋)

夏から秋への季節の変わり目に現れます。

夏の間、日本をガンガンに照りつけていた「太平洋高気圧」が勢力を弱め、南へ退き始めます。それと入れ替わるように、北の大陸から冷たく乾いた「大陸高気圧(シベリア高気圧など)」が張り出してきます。

この二つが押し合ってできるのが秋雨前線です。梅雨と違い、北からの空気が「乾いている」ため、秋雨は「シトシト」と降ることが多いと言われる理由の一つです。

梅雨前線と秋雨前線の違いとは?

同じ停滞前線ですが、梅雨前線と秋雨前線には、防災上知っておくべき重要な違いがあります。

主な違いのポイント

- 前線の動き方(傾向):

- 梅雨前線:南の太平洋高気圧が徐々に強まるため、前線はゆっくりと北へ上がっていく(北上する)傾向があります。

- 秋雨前線:北の大陸高気圧が徐々に強まるため、前線はゆっくりと南へ下がってくる(南下する)傾向があります。

- 雨の降り方(傾向):

- 梅雨前線:両側から湿った空気がぶつかるため、全体的に雨量が多くなりやすいです。

- 秋雨前線:北が乾いた空気のため、比較的「シトシト」と弱い雨が長く続くことが多いとされます。

- 豪雨のリスク(最重要):

- 梅雨前線:梅雨の終わり頃(末期)が最も危険です。太平洋高気圧のパワーが最大級になり、前線に向かって流れ込む水蒸気の量がケタ違いに多くなります。これにより前線の活動が非常に活発化し、線状降水帯などが発生し、豪雨災害を引き起こしやすくなります。(出典:気象庁「線状降水帯に関する各種情報」)

- 秋雨前線:前線自体は梅雨末期よりおとなしいこともありますが、秋は「台風シーズン」と重なります。台風が秋雨前線に接近・通過すると、台風がもたらす膨大な量の暖かく湿った空気が前線に流れ込み、その活動が猛烈に活発化します。結果、梅雨末期をもしのぐような記録的な大雨になる危険があるんです。

このように、梅雨前線は「自らのパワーアップ」で、秋雨前線は「台風という外部要因との連動」で、それぞれ豪雨のリスクが最大級に高まるという違いがあります。

温暖前線のでき方と天候

停滞前線は「引き分け」でしたが、温暖前線と寒冷前線は「勝ち負け」がハッキリしているイメージです。

温暖前線は、「暖気の勢力が寒気より勝っている」状態です。

暖気が寒気団に追いつき、その上に「ゆっくりと」這い上がっていきます。停滞前線と似ていますが、前線自体が「暖気側へ」移動しているのが違いです。

這い上がる角度(境界面の傾き)が緩やかなので、広い範囲に層雲系の雲(高層雲や乱層雲)ができます。

天気は「しとしと」と比較的弱い雨が長く続くのが特徴です。通過した後は、暖かい空気にすっぽり覆われるので気温が上がります。

寒冷前線のでき方と天候

寒冷前線は、温暖前線の真逆で「寒気の勢力が暖気より勝っている」状態です。

重い寒気が、軽い暖気の下に「くさび」のように急激に潜り込みます。

暖気は強制的に、ほぼ垂直に持ち上げられるため、モクモクとした積乱雲(入道雲)が発達します。

このため、雨のエリアは狭いですが、「ザーッ」という短時間で激しい雨や、雷、突風(ダウンバーストなど)を伴うことが多いのが特徴です。夏の「ゲリラ豪雨」や「夕立」は、この寒冷前線や、あるいは前線とは別の局地的な上昇気流で発生しますね。

通過した後は、冷たい空気に覆われるので気温が急に下がります。

閉塞前線のでき方と天候

最後は閉塞(へいそく)前線です。これは少し複雑かもしれませんが、低気圧の一生に関わる前線です。

日本付近で発生する温帯低気圧は、通常、東側に温暖前線、西側に寒冷前線をセットで持っています。

このとき、進むスピードが速い「寒冷前線」が、スピードの遅い「温暖前線」に追いついて重なってしまった状態が閉塞前線です。

地表付近の暖かい空気は、両側から来た寒気に挟まれて、完全に上空へ押し上げられてしまいます(これが「閉塞」=閉じ込められた、という意味ですね)。

天気は、積乱雲(寒冷前線由来)と乱層雲(温暖前線由来)が混在し、一時的に激しい雨が降ることもあります。

閉塞前線ができると、低気圧はエネルギー源である地上の暖気を使い果たしたことになり、やがて勢力が弱まっていくサインとされています。

4つの前線の比較まとめ

ここで、4つの前線の特徴を表にまとめてみましょう。スマートフォンなどで見ている方は、横にスクロールできるかもしれません。

| 前線の種類 | でき方(空気の力関係) | 雲の種類(例) | 雨の降り方(傾向) | 通過後の気温 |

|---|---|---|---|---|

| 停滞前線 | 寒気と暖気の勢力が拮抗(きっこう) | 乱層雲、高層雲など | ぐずついた長雨 | ほぼ変わらない |

| 温暖前線 | 暖気が勝ち、寒気の上をゆっくり這い上がる | 層雲系、乱層雲 | 広い範囲で「しとしと」 | 上昇する |

| 寒冷前線 | 寒気が勝ち、暖気の下に急激に潜り込む | 積乱雲 | 狭い範囲で「ザーッ」(雷雨・突風) | 急低下する |

| 閉塞前線 | 寒冷前線が温暖前線に追いついた状態 | 混在(積乱雲・乱層雲) | 一時的に強い雨(低気圧は衰弱へ) | (場所による) |

まとめ:停滞前線のでき方と防災

今回は「停滞前線のでき方」について、基本的な仕組みから他の前線との違いまでを、少し詳しく見てきました。

停滞前線のでき方(おさらい)

- 北の「寒気」と南の「暖気」の勢力が拮抗(きっこう)して動かない。

- 密度の違い(重さの違い)で、軽い暖気が寒気の上を這い上がる(=上昇気流)。

- 暖気に含まれる水蒸気が、上空で冷やされて雲が発生する。

- この雲を作るプロセスが、停滞した場所で持続的に行われるため、長雨になる。

このシンプルな物理法則が、私たちの生活に大きな影響を与える梅雨や秋雨のぐずついた天気を作っているんですね。

そして防災士として一番お伝えしたいのは、やはりこの「停滞前線」が「豪雨災害」に直結しやすいという点です。

「ただの長雨だ」と油断していると、状況が急変することがあります。

特に、梅雨末期に前線の活動が活発化しているときや、秋雨前線に台風が接近しているときは、最大限の警戒が必要です。

【防災上の注意点:停滞前線=豪雨リスク】

停滞前線による長雨は、地面に大量の水分を含ませるため、土砂災害(がけ崩れ、地すべり、土石流)や河川の増水・氾濫のリスクを非常に高めます。

「まだ大丈夫」と思わず、雨が強まる前、あるいは降り続いている最中から、最新の気象情報や、お住まいの自治体から発表される避難情報をこまめに確認してください。

ご自身の住む場所が、もともとどういうリスクを抱えているかを知っておくことが、命を守る行動につながります。ぜひこの機会に、「ハザードマップの確認方法と活用術」の記事も参考にして、ご自宅や勤務先周辺の危険な場所をチェックしてみてくださいね。

また、台風シーズンと重なる秋雨の場合は、台風が来る前に確認すべき備えも併せて確認しておきましょう。

天気の仕組みを知ることは、なぜ今危険が迫っているのかを理解する手助けとなり、防災の第一歩にもつながると思います。日々の備えに役立てていただけたら嬉しいです。