ゲリラ豪雨 なぜ起こる?昔はなかった?仕組みと備えを解説

ゲリラ豪雨 なぜ起こる?昔はなかった?仕組みと備えを解説

最近、「ゲリラ豪雨」という言葉をニュースや天気予報で頻繁に耳にするようになりました。「なぜこんなに急に激しい雨が降るのか?」「昔はこんなことあった?」と疑問に思う方も多いのではないでしょうか。この記事では、防災士の視点から、ゲリラ豪雨がどんな現象なのか、その正式名称、そしてどうして起こるの?という仕組みを、小中学生にも分かりやすく丁寧に解説します。また、「昔はなかった?」と多くの人が感じる理由や、ゲリラ豪雨が起こりやすい時期、起こりやすい場所や条件にも深く迫ります。さらに、前兆ってあるの?という切実な疑問に答え、ゲリラ豪雨レーダーの具体的な活用法、そして急な豪雨から身を守るためのできることまで、具体的な防災行動を詳しく紹介します。

この記事で分かること

- ゲリラ豪雨の発生メカニズムと「昔はなかった?」と感じる理由

- ゲリラ豪雨と集中豪雨(線状降水帯)の具体的な違い

- ゲリラ豪雨の危険な前兆とレーダーの活用法

- 急な豪雨から命を守るための具体的な避難行動

「ゲリラ豪雨 なぜ起こる 昔はなかった」の疑問に答えます

まずは、ゲリラ豪雨という現象そのものについての基本的な疑問にお答えします。その正体や発生の仕組み、そしてなぜ最近増えたように感じるのかを解き明かしていきましょう。

- ゲリラ豪雨とはどんな現象?

- ゲリラ豪雨の正式名称はあるの?

- ゲリラ豪雨はどうして起こるの?

- ゲリラ豪雨が起こりやすい時期はいつ?

- ゲリラ豪雨が起こりやすい場所や条件

- 「昔はなかった?」増えているように感じる理由

ゲリラ豪雨とはどんな現象?

ゲリラ豪雨とは、局地的に、そして短時間で降る非常に激しい雨のことを指す言葉です。多くの場合、雷鳴がとどろいたり、竜巻のような突風を伴ったりすることもあります。

最大の特徴は、その規模が小さく、突発的に発生する点にあります。例えば、さっきまで晴れていたのに、突然空が暗くなり、まさにバケツをひっくり返したような猛烈な雨が降り出すことがあります。隣の町では全く降っていないのに、自分のいる場所だけが土砂降りになる、ということも珍しくありません。

このように、事前に予測することが非常に難しく、まるでゲリラ兵のように突如として現れることから、この俗称が使われるようになりました。ただし、雨が降り続く時間は比較的短く、一つの積乱雲の寿命である30分から長くても1時間程度で雨足が弱まるか、止むことが多いです。

「集中豪雨」や「線状降水帯」との違い

ゲリラ豪雨と似た言葉に「集中豪雨」や「線状降水帯」があります。これらは、激しい雨という点では同じですが、発生の仕組みや雨の降る範囲・時間に大きな違いがあります。

| 種類 | 現象の特徴 | 範囲 | 継続時間 |

|---|---|---|---|

| ゲリラ豪雨 (局地的大雨) | 単独の積乱雲が原因。突発的・局地的。積乱雲が通り過ぎれば雨は止む。 | 狭い(十数km程度) | 短い(30分~1時間程度) |

| 集中豪雨 (線状降水帯など) | 積乱雲が連なり、次々と発生する(バックビルディング現象など)。 | 広い(長さ50~300km程度) | 長い(数時間続く) |

ゲリラ豪雨は「狭い範囲で短時間に降る雨」であり、その場所を積乱雲が通過すれば雨は収まります。一方、集中豪雨や特に線状降水帯は、積乱雲が次々と発生して同じ場所を通過し続けるため、「同じような場所で長時間にわたり激しい雨が降り続く」現象です。これにより、河川の氾濫や土砂災害など、より大規模な災害につながりやすくなります。

ゲリラ豪雨の正式名称はあるの?

実は、「ゲリラ豪雨」という言葉は、正式な気象用語ではありません。これは主にテレビやインターネットなどのマスメディアが、局地的な大雨の突発性や危険性を分かりやすく伝えるために使用するようになった俗称です。

気象庁では、ゲリラ豪雨に似た現象を「局地的大雨」と呼んでいます。気象庁の定義によれば、「局地的大雨」とは、急に強く降り、数十分の短時間に狭い範囲に数十mm程度の雨量をもたらす雨を指します。天気予報で「ゲリラ豪雨」という言葉が使われなくても、「局地的な大雨に注意してください」や「大気の状態が不安定です」といった言葉が聞こえたら、それはゲリラ豪雨が発生する可能性があるというサインだと考えてください。

この「ゲリラ豪雨」という言葉は、2008年頃に多発した局地的な豪雨災害をきっかけに広く知られるようになり、同年の「新語・流行語大賞」のトップ10にも選ばれました。一方で、「ゲリラ」という言葉が軍事用語を連想させ、物騒であるといった指摘もあり、NHKや一部の報道機関では使用を控え、「局地豪雨」や「集中豪雨」といった言葉で言い換える場合もあります。

ゲリラ豪雨はどうして起こるの?

ゲリラ豪雨の直接的な原因は、「積乱雲(せきらんうん)」という巨大な雲です。これは、夏によく見かける「入道雲」とも呼ばれます。

では、なぜこの積乱雲が発生するのでしょうか。それは、強い「上昇気流」が起こるためです。上昇気流が起こる主な理由は、大きく分けて以下の2つです。

- 日差しで地面が熱せられる

夏の強い日差しなどが地面を熱すると、地表近くの空気も温められます。温かい空気は、周りの冷たい空気よりも軽くなるため、風船のように上空に向かって勢いよく上昇していきます。これが上昇気流となります。 - 上空に冷たい空気が流れ込む

地表付近の空気は温かいのに、その上空に冷たい空気(寒気)が流れ込んでくると、温かい空気と冷たい空気の層が上下で入れ替わろうとします。温かく湿った空気は上へ、冷たく乾いた空気は下へ移動しようとするため、空気の対流が非常に活発になり、強い上昇気流が発生します。この状態を、天気予報では「大気の状態が不安定」と呼びます。

このようにして発生した強い上昇気流が、地表付近の温かく湿った空気(水蒸気)を、一気に上空高く(時には高度10km以上)まで運び上げます。上空は気温が低いため、水蒸気は冷やされて小さな水の粒や氷の粒に変わり、これが集まって巨大な積乱雲へと発達します。

そして、積乱雲が発達のピークを迎え、上昇気流では支えきれないほど大量の雨粒や氷の粒(ひょう)が蓄えられると、それらが重力によって一気に地上へ降り注ぎます。これが、ゲリラ豪雨の正体です。

ゲリラ豪雨が起こりやすい時期はいつ?

ゲリラ豪雨が最も起こりやすい時期は、やはり夏の午後です。

これは、前述の発生メカニズムと深く関係しています。夏は、一年で最も太陽からの日差しが強く、地面が強力に熱せられます。特に、太陽が最も高くなる正午を過ぎ、日差しが強くなる昼過ぎから夕方にかけての時間帯は、地表の温度がピークに達します。この熱によって、最も強い上昇気流が発生しやすくなるためです。

昔から言われる「夏の夕立」という現象の多くが、現代でいうゲリラ豪雨(局地的大雨)にあたります。ただし、夏以外でも、例えば春や秋に上空に強い寒気が流れ込んで「大気の状態が不安定」になれば、季節を問わずゲリラ豪雨が発生する可能性はあります。

ゲリラ豪雨が起こりやすい場所や条件

ゲリラ豪雨は、特に都市部で発生しやすいと指摘されています。これには「ヒートアイランド現象」が大きく関係しています。

ヒートアイランド現象とゲリラ豪雨

ヒートアイランド現象とは、都市部の気温が、周りの郊外(田畑や森林が多い地域)に比べて、まるで「島」のように高くなる現象のことです。この原因は、都市部特有の環境にあります。

- 地面の状況:アスファルトやコンクリートは、土や緑地に比べて熱を溜め込みやすく、日中の熱が夜になっても放出され続けます。

- 人工排熱:エアコンの室外機や自動車のエンジン、工場の排熱など、人間活動によって大量の熱が放出されています。

- 緑地の減少:地面が舗装され、緑地(公園や街路樹)が少ないため、植物が水分を蒸発させる際(蒸散)の冷却効果や、水分が蒸発する際の冷却効果(気化熱)が少なくなります。

これらの要因が組み合わさることで、都市部では局地的に空気が強く熱せられ、強い上昇気流が発生しやすくなります。その結果、他の場所よりも積乱雲が発達する条件が整いやすくなるのです。

もちろん、都市部以外でも、上空に寒気が流れ込むなどして「大気の状態が不安定」になれば、場所を問わずゲリラ豪雨が発生する危険はあります。特に、山の斜面に湿った空気がぶつかって強制的に上昇させられる「山沿い」なども、積乱雲が発生しやすい場所の一つです。

「昔はなかった?」増えているように感じる理由

「昔はゲリラ豪雨なんて言葉も聞かなかったし、こんなに頻繁じゃなかった」と感じる方は非常に多いと思います。確かに、この現象自体は昔から「夕立」や「雷雨」、「集中豪雨」の一部として存在していました。しかし、近年、その頻度や一度に降る雨の激しさが増していると考えられています。

その背景には、主に3つの理由が挙げられます。

- 地球温暖化の影響

これが最も大きな要因の一つとされています。気温が上昇すると、空気中に含むことができる水蒸気の量(飽和水蒸気量)が増加します。つまり、雨の”原料”となる水蒸気が大気中に増えるということです。これにより、一度積乱雲が発達すると、昔よりもより大量の雨を一気に降らせるポテンシャルが高まっていると指摘されています。実際に、気象庁の観測データ(大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化)によると、1時間に80mm以上の「猛烈な雨」の年間発生回数は、統計期間(1976年~)で比較して、統計的に増加傾向にあります。 - 都市化(ヒートアイランド現象)の進行

前述の通り、都市化が進んだことで、局地的な上昇気流が発生しやすい環境が拡大し、都市部でのゲリラ豪雨が起こりやすくなったと考えられます。 - 観測技術の向上と報道の変化

昔は、狭い範囲で短時間に終わる豪雨は、気象観測網(アメダスなど)で捉えきれないこともありました。しかし、近年は気象レーダーの性能が飛躍的に向上し、アメダスの観測密度も高くなったことで、これまで見逃されていた局地的な豪雨も詳細に観測できるようになりました。また、「ゲリラ豪雨」というキャッチーな言葉が2008年頃からメディアで広く使われるようになり、私たちの印象に強く残るようになったことも、増えたと感じる理由の一つです。

「ゲリラ豪雨 なぜ起こる 」昔はなかったかを知り備えよう

ゲリラ豪雨の仕組みや背景が分かったところで、次はその危険性にどう備えるかを見ていきましょう。突発的な豪雨から身を守るためには、前兆を知り、最新の情報を活用することが不可欠です。

- ゲリラ豪雨の前兆ってあるの?

- ゲリラ豪雨レーダーで雨雲をチェック

- 急な豪雨から身を守るためのできること

- まとめ:「ゲリラ豪雨 なぜ起こる 昔はなかった」を知ろう

ゲリラ豪雨の前兆ってあるの?

ゲリラ豪雨は突発的に起こりますが、多くの場合、積乱雲が近づくことによる前兆(サイン)が見られます。これらのサインに気づいたら、「まだ大丈夫」と油断せず、すぐに安全な場所へ避難する準備を始めてください。

ゲリラ豪雨の危険なサイン

- 真っ黒い雲が近づいてきた

積乱雲が非常に発達している証拠です。雲の底が真っ黒に見えるのは、太陽の光を通さないほど雲が厚く、大量の水滴や氷の粒が密集しているためです。 - 雷の音が聞こえる、または雷光が見える

積乱雲は「雷雲」とも呼ばれます。光(雷光)が見えてから音(雷鳴)が聞こえるまでに時間差がありますが、音が聞こえ始めたら、すでに積乱雲がかなり近く(約10km以内)まで迫っています。いつ落雷があってもおかしくありません。 - 急に冷たい風が吹いてきた

発達した積乱雲の内部では、雨粒と共に冷やされた空気が下降気流となって一気に地表へ吹き降ろしてきます。この冷たい風は、これから激しい雨や突風(ダウンバースト)が始まるサインである可能性があり、非常に危険です。 - 大粒の雨や「ひょう(雹)」が降り出す

強い上昇気流によって、大きな雨粒や氷の粒が雲の中で作られている証拠です。最初はパラパラと大粒の雨が降ってきたと思ったら、すぐに猛烈な土砂降りに変わることがあります。

これらの変化は、天気が急変する目前のサインです。屋外での活動(特に川や海でのレジャー、登山、ゴルフなど)はすぐに中止し、鉄筋コンクリート製の頑丈な建物の中など、安全な場所へ速やかに移動しましょう。

ゲリラ豪雨レーダーで雨雲をチェック

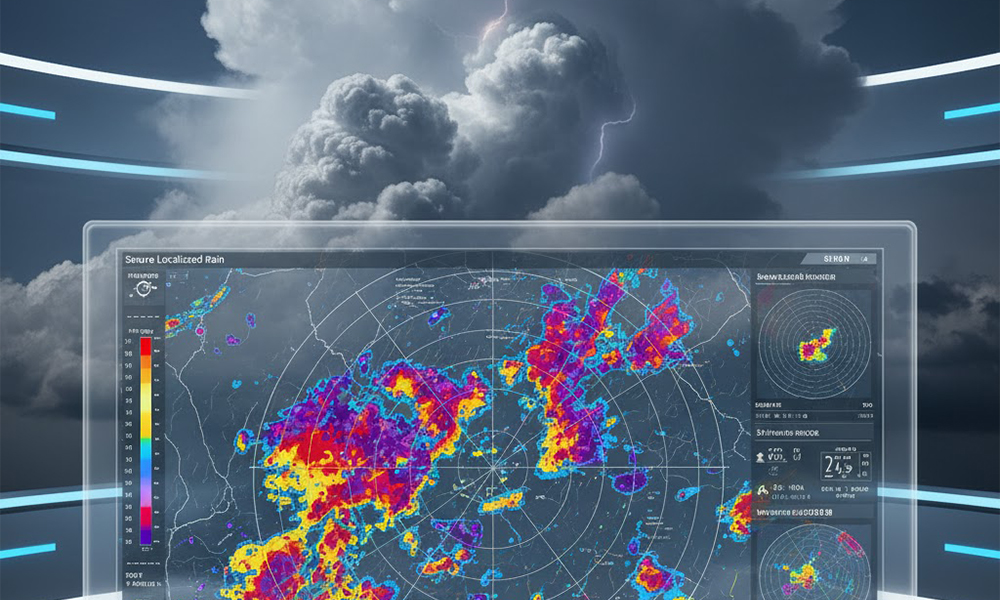

ゲリラ豪雨はピンポイントの事前予測が難しい現象ですが、気象レーダーを活用することで、今まさに発生・発達している雨雲(積乱雲)の動きを知ることができます。

スマートフォンやパソコンから、気象庁のウェブサイトや民間の気象会社のアプリなどで、「雨雲レーダー」や「高解像度降水ナウキャスト」をチェックする習慣をつけましょう。特に天気予報で「大気の状態が不安定」と予報されている日や、前兆を感じた時は、こまめに確認することが大切です。

レーダーの画面では、雨の強さが色分けで表示されています。黄色は「やや強い雨」、赤色は「激しい雨」、そして紫色は「非常に激しい雨」や「猛烈な雨」を示します。もし自分のいる場所に赤や紫色の活発な雨雲が近づいている場合は、数分~数十分後に猛烈な雨が降る可能性が非常に高いため、すぐに避難行動を開始してください。

便利なツールを活用しよう

気象庁の「キキクル(危険度分布)」では、土砂災害や浸水害、洪水の危険度が地図上で色分けして表示されます。ゲリラ豪雨によって危険度が高まっている場所をリアルタイムで確認できます。

また、最近のゲリラ豪雨予測アプリの中には、AIを活用して数十分後の雨雲の発生を予測し、危険が迫るとプッシュ通知で知らせてくれるものもあります。こうしたツールを活用するのも有効な対策の一つです。

急な豪雨から身を守るためのできること

ゲリラ豪雨に遭遇した場合、たとえ短時間であっても、その激しい雨量によって深刻な水害を引き起こす危険があります。特に注意すべき場所と、取るべき行動を知っておきましょう。

【危険】絶対に近づいてはいけない場所

- 川や用水路(特に上流で雨が降っている場合)

ゲリラ豪雨の最も恐ろしい点の一つが、自分のいる場所で雨が降っていなくても、川の上流でゲリラ豪雨が発生すると、数分で急激に水位が上昇する「鉄砲水」が起こる危険があることです。川遊びや河原でのバーベキュー中は、空の変化に注意するだけでなく、「川の水かさが急に増える」「水が濁る」「木の枝やゴミが流されてくる」といった変化にも注意し、少しでも異変を感じたら、すぐに川から離れてください。ダムの放流サイレンが聞こえた場合も同様です。 - アンダーパス(線路や道路の下をくぐる道)

周囲より土地が低くなっているため、雨水が一気に集まり、数十分で冠水してしまいます。水深が浅く見えても、車で進入するとエンジンが停止したり、水圧でドアが開かなくなったりして、車内に閉じ込められる危険があります。冠水しているアンダーパスには絶対に近づいてはいけません。 - 地下街や地下鉄の駅、半地下の家屋

地上の道路にあふれた水が、階段を通って滝のように一気に地下空間へ流れ込むことがあります。浸水が始まったら、パニックにならず、落ち着いて地上へ避難してください。

防災士として最も強くお伝えしたいのは、「危険を感じたら、すぐに避難する」ということです。「自分だけは大丈夫」「まだ平気だろう」といった油断が、命取りになることがあります。ゲリラ豪雨のサインを感じたら、屋外での作業やレジャーは即座に中断し、鉄筋コンクリート製の頑丈な建物や、自宅の2階以上など、より安全な場所へ速やかに移動してください。

また、こうした突発的な災害に備えるためには、日頃からの準備が何よりも重要です。自宅や勤務先、学校周辺の「ハザードマップ」を国土交通省のハザードマップポータルサイトなどで確認し、どこが浸水しやすい場所なのか、いざという時の安全な避難経路はどこかを知っておくことが、あなたやあなたの大切な人の命を守る重要な備えとなります。

まとめ:「ゲリラ豪雨 なぜ起こる 昔はなかった」を知ろう

この記事では、「ゲリラ豪雨 なぜ起こる 昔はなかった」という疑問について、その仕組みや背景、そして私たちが取るべき対策を詳しく解説しました。最後に、重要なポイントをリストで振り返りましょう。

- ゲリラ豪雨は局地的に短時間で降る激しい雨

- 正式な気象用語ではなく気象庁は「局地的大雨」と呼ぶ

- 原因は「積乱雲(入道雲)」の急激な発達

- 積乱雲は強い「上昇気流」によって発生する

- 上昇気流は「地面の加熱」や「上空の寒気」で発生する

- 最も起こりやすい時期は夏の日差しが強い午後

- 都市部のヒートアイランド現象が発生を後押ししている

- 「昔はなかった?」と感じる背景に「地球温暖化」がある

- 温暖化で空気中の水蒸気量が増え雨が激化している

- 都市化の進行や観測技術の向上も増えたと感じる理由の一つ

- 「猛烈な雨」の発生回数は統計的に増加傾向にある

- 前兆は「真っ黒い雲」「雷」「急に冷たい風」「大粒の雨やひょう」

- 川やアンダーパス、地下街は特に危険な場所

- 自分の場所が晴れていても上流の豪雨で川が急に増水することがある

- 危険な前兆を感じたらすぐに頑丈な建物へ避難する

- ハザードマップで日頃から地域の危険性を確認しておく

コメント