0次防災グッズ|防災ポーチで始める日頃の備え

0次防災グッズ|防災ポーチで始める日頃の備え

災害はいつどこで起こるかわかりません。多くの方がご自宅での備えはされていますが、外出中に被災した場合の対策は万全でしょうか。そこで重要になるのが「0次防災」という考え方です。この記事では、そもそも0次防災とは何か、防災における0次・1次・2次の違いから、日常的に持ち歩く防災グッズの具体的なリストまで詳しく解説します。実際に防災ポーチがあってよかったと感じるアイテムや、女性ならではの0次防災ポーチの中身、さらには防災ボトルという選択肢についてもご紹介します。いざという時に自分と大切な人を守るため、今日からできる備えを始めましょう。

- 0次防災の具体的な意味と必要性

- 防災ポーチに入れるべきアイテムリスト

- 防災ポーチや防災ボトルの選び方

- 女性や子供向けに特化した防災グッズ

防災グッズと防災ポーチで実践する0次の備え

ひかりBOSAIイメージ

- そもそも0次防災とは?

- 防災の0次・1次・2次の違いを解説

- 防災グッズを日常持ち歩く必要性

- ポーチ以外の選択肢、防災ボトルとは

- 防災ポーチの選び方のポイント

そもそも0次防災とは?

0次防災とは、外出中に災害に遭遇した場合を想定した備えのことです。自宅や避難所などへ安全に移動するまでを助けたり、移動が困難な場合に数時間から一晩を乗り切ったりするための、常に携帯しておくべき最小限の防災グッズを指します。普段使っているカバンに「防災ポーチ」や「防災ボトル」としてまとめて入れておくのが一般的です。災害は自宅にいる時だけに起こるわけではありません。このため、通勤・通学中や買い物、旅行先など、あらゆる場面を想定した準備が求められます。

「自分は大丈夫だろう」と思わず、

「もしも今、ここで被災したら?」と具体的に想像してみることが、0次防災の第一歩になります。

防災の0次・1次・2次の違いを解説

防災の備えは、状況に応じて3つの段階に分けられます。それが「0次」「1次」「2次」の備えです。それぞれ目的や準備するものが異なりますので、違いを正しく理解しておくことが大切になります。

ここでは、それぞれの備えがどのような状況を想定しているのか、以下の表で分かりやすく整理しました。

| 備えの段階 | 想定する状況 | 主な目的 | 準備するものの例 |

|---|---|---|---|

| 0次防災 | 外出中の被災 | 安全な場所への移動、または数時間~一晩をその場でしのぐ | 防災ポーチ、防災ボトル |

| 1次防災 | 災害発生直後、避難する時 | 安全な場所へ避難し、最初の3日間程度を乗り切る | 非常用持ち出し袋(防災リュック) |

| 2次防災 | 被災後の自宅や避難所での生活 | ライフラインが復旧するまでの3日~1週間程度をしのぐ | 自宅での備蓄品(水、食料、生活用品) |

このように、0次防災は災害発生のまさにその瞬間から、次の段階に移るまでをつなぐ最も重要な備えと言えるでしょう。

防災グッズを日常持ち歩く必要性

ひかりBOSAIイメージ

なぜ防災グッズを日常的に持ち歩く必要があるのでしょうか。その理由は、災害だけでなく、私たちの日常には様々な「もしも」が潜んでいるからです。

例えば、地震で電車が緊急停止し、何時間も車内に閉じ込められるかもしれません。大雪や台風で交通網が麻痺し、帰宅困難者になる可能性もあります。エレベーターの故障で、長時間にわたり狭い空間に留まる事態も考えられます。

このような予期せぬトラブルに見舞われた際、防災ポーチが一つあるだけで心身の負担を大きく

軽減できます。情報を得るためのモバイルバッテリー、空腹を満たす携帯食、衛生を保つ除菌シートなど、小さな備えがパニックを防ぎ、冷静な判断を助けてくれるのです。言ってしまえば、0次防災は災害時だけに役立つものではなく、日常のあらゆる不測の事態に対応するための「お守り」のような存在なのです。

ポーチ以外の選択肢、防災ボトルとは

ひかりBOSAIイメージ

0次防災のグッズを持ち運ぶアイテムとして「防災ポーチ」が一般的ですが、近年注目されているのが「防災ボトル」です。これは、普段水分補給に使うウォーターボトルの中に、必要最低限の防災グッズを収納するアイデアです。

防災ボトルの主なメリット

- 防水性が高い:ボトルなので、雨やカバンの中で飲み物がこぼれても中身が濡れる心配がありません。

- 衝撃に強く、中身が潰れにくい:硬い素材でできているため、ポーチと比べて中に入れたものが圧迫されたり壊れたりするリスクを減らせます。

- 給水容器になる:災害時には、中身を取り出して給水所で水を受け取るための容器として活用できます。これはポーチにはない大きな利点です。

もちろん、デメリットもあります。ポーチに比べて収納力が限られることや、形状が固定されているためカバンの中でかさばりやすい点が挙げられます。あなたのライフスタイルやカバンの種類に合わせて、ポーチとボトルのどちらが適しているか検討してみるとよいでしょう。

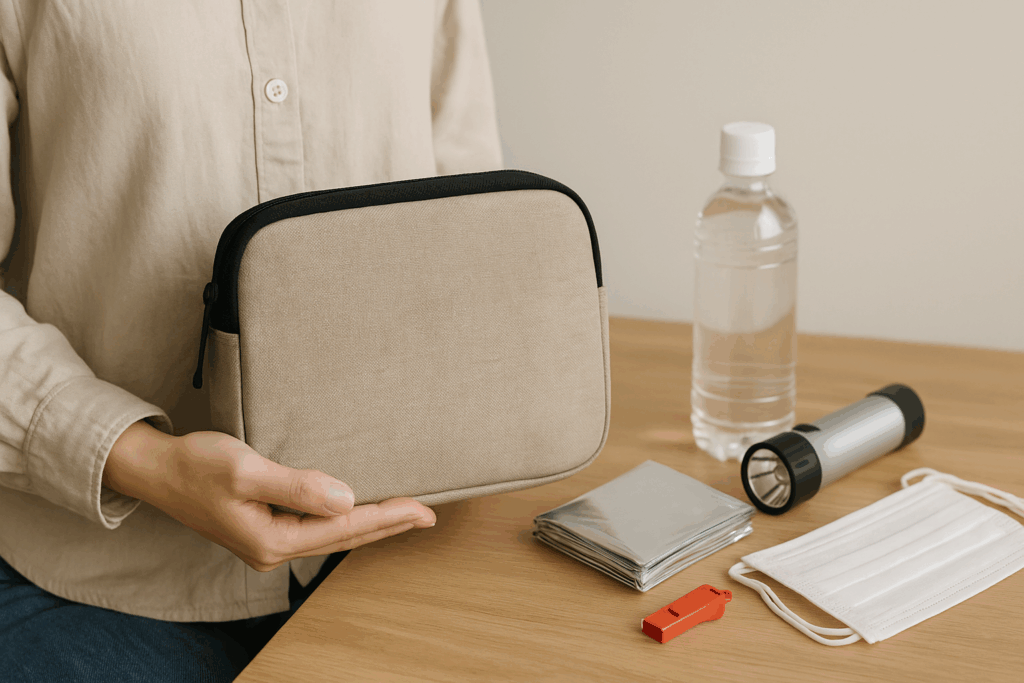

防災ポーチの選び方のポイント

防災ポーチをこれから準備するにあたり、どのようなポーチを選べばよいか悩むかもしれません。ここでは、防災ポーチを選ぶ際の5つの重要なポイントをご紹介します。

防災ポーチ選びの5つの基準

- 耐久性が高いこと:いざという時に破れてしまっては意味がありません。丈夫な素材でできているかを確認しましょう。防水機能が付いているとさらに安心です。

- 軽量であること:毎日持ち歩くものなので、ポーチ自体の重さは重要です。目安として150g以内、中身と合わせても500g以内に収まるように意識すると負担になりません。

- カバンの中でかさばらないこと:普段使うカバンの大きさに合わせて、マチ(厚み)の薄いものや、コンパクトなサイズのものを選びましょう。

- 必要なグッズがすべて入ること:自分にとって必要なアイテムをリストアップし、それらが収まる容量があるかを確認します。

- 中身が確認しやすいこと:緊急時に慌てないよう、中が透けて見えるメッシュ素材や、ポケットが多くて整理しやすい構造のものがお薦めです。

これらのポイントを参考に、ご自身の持ち物や生活スタイルに合った、長く使い続けられる防災ポーチを見つけてください。

0次の防災グッズと防災ポーチの中身を解説

ひかりBOSAIイメージ

- これで安心!0次防災リストを公開

- 防災ポーチにあってよかった厳選アイテム

- 0次防災ポーチは女性ならではの備えも

- 子供用の防災グッズも忘れずに

- 財布に入れておきたい防災メモとは

- 始めるべき防災グッズと防災ポーチの0次対策

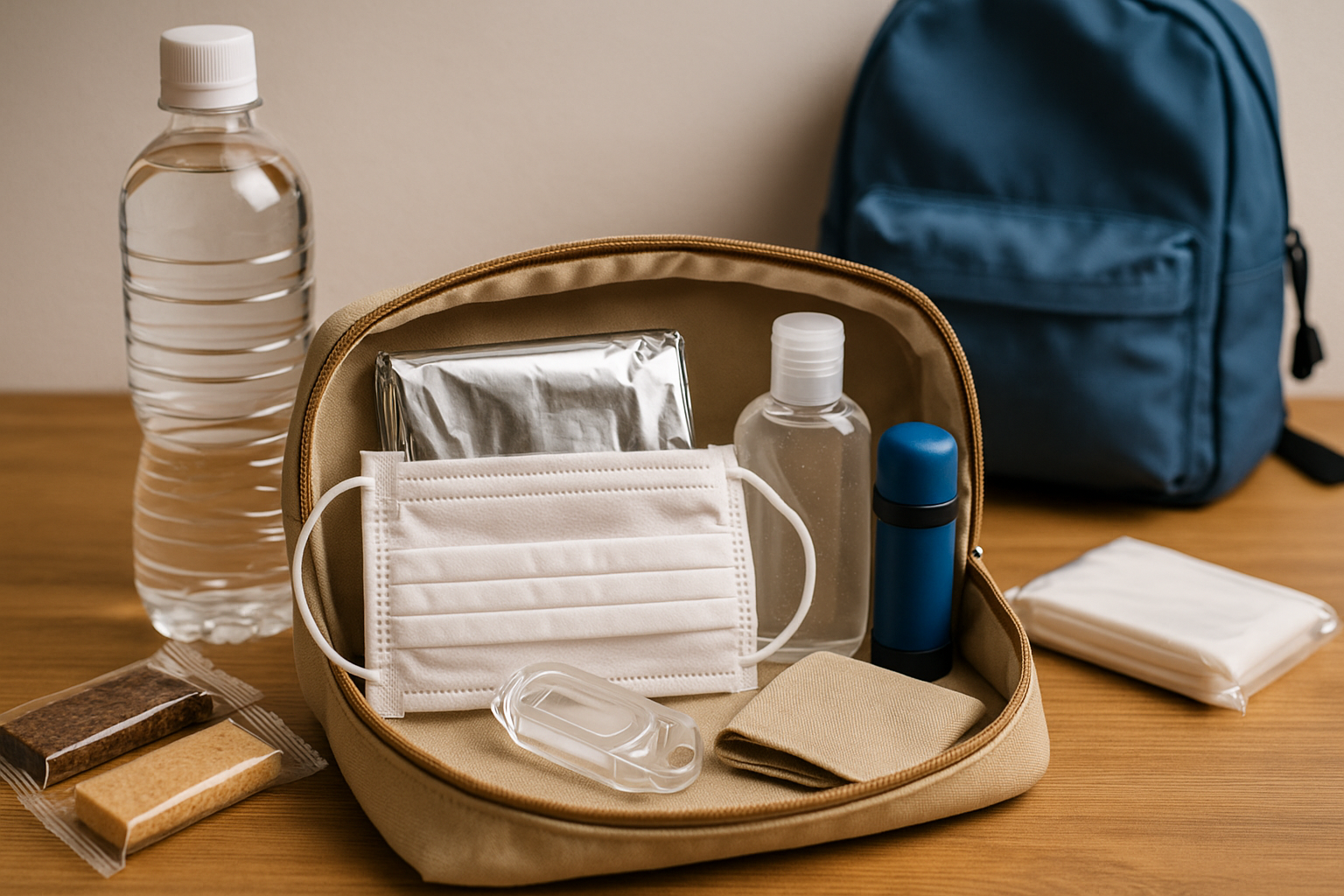

これで安心!0次防災リストを公開

防災ポーチに何を入れるべきか、具体的なアイテムをリストアップしました。すべてを揃える必要はありませんが、ご自身の状況に合わせて必要なものを選んでみましょう。

情報収集・連絡手段

- 携帯電話・スマートフォン

- モバイルバッテリー、充電ケーブル

- 携帯ラジオ(小型のもの)

- ホイッスル(救助を呼ぶために)

衛生用品

- マスク(数枚)

- 除菌ウェットティッシュ、アルコール消毒ジェル

- ティッシュペーパー、トイレットペーパー(芯を抜くとコンパクトに)

- 携帯トイレ、消臭袋

- 絆創膏

- 常備薬、持病の薬(1週間分程度)

非常食・水分

- 飲料水(500mlペットボトル1本程度)

- 飴、チョコレート、ようかん、栄養補助食品など(手軽に糖分補給できるもの)

その他

- 現金(公衆電話用に10円玉も)

- 身分証明書のコピー

- ミニライト(LEDタイプが長持ち)

- アルミ製ブランケット(防寒・保温に)

- 大判のハンカチや手ぬぐい

- ポリ袋(大小数枚)

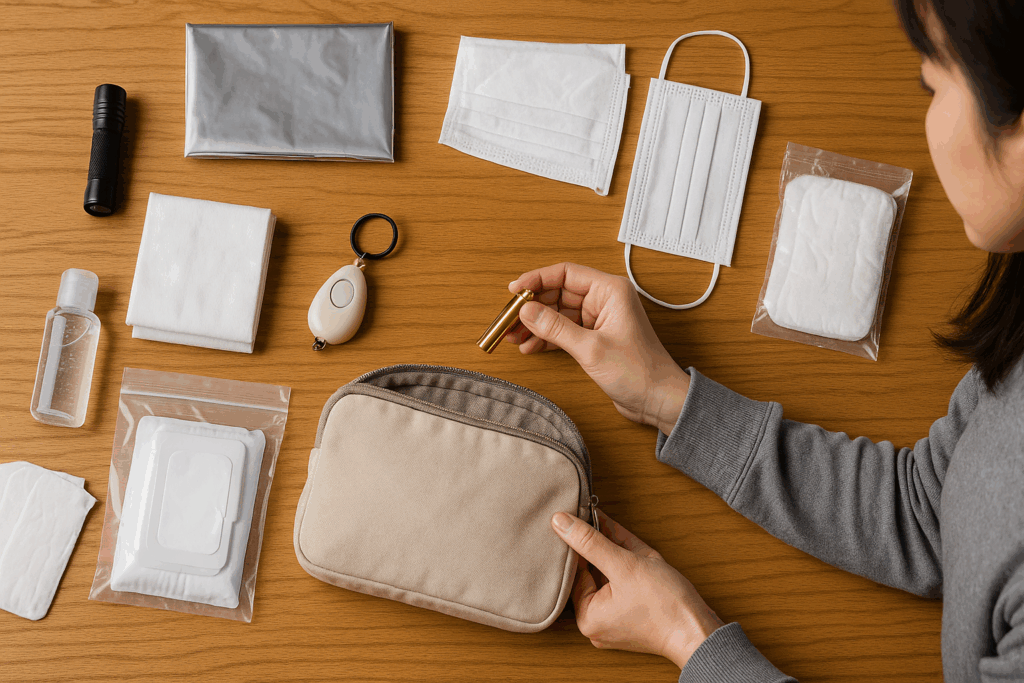

防災ポーチにあってよかった厳選アイテム

ひかりBOSAIイメージ

多くの防災グッズがある中で、特に「これは絶対に入れておくべき」と専門家が口を揃えるアイテムがあります。それは、「体温を保持するもの」と「自分の存在を知らせるもの」です。

第一に、非常用アルミシート(簡易ブランケット)です。人間の体温が低下すると、生命の危機に直結します。この薄いシート1枚で体温の低下を大幅に防ぐことができます。また、着替えや簡易トイレを使う際の目隠しにもなるため、プライバシー確保の観点からも非常に重要です。

第二に、非常用ホイッスルです。瓦礫の下敷きになるなどして身動きが取れなくなった場合、大声を出し続けると体力を消耗してしまいます。ホイッスルであれば、小さな力で大きな音を出し、遠くまで自分の存在を知らせることが可能です。防災ポーチの奥ではなく、すぐに取り出せるようにカバンのキーホルダーなどにつけておくことをお勧めします。

0次防災ポーチは女性ならではの備えも

女性の場合は、一般的な防災グッズに加えて、いくつか追加しておくと安心なアイテムがあります。避難所生活などでは手に入りにくくなる可能性もあるため、普段から備えておくことが大切です。

女性が追加で備えたいアイテム

- 生理用品:最低でも1日分(3〜5個)は入れておきましょう。ナプキンは怪我をした際の止血帯代わりにもなります。

- 防犯ブザー:災害時の混乱に乗じた犯罪も報告されています。夜間の移動や避難所での安全確保のために役立ちます。

- 中身が透けないビニール袋:サニタリー用品を捨てる際や、下着などを持ち運ぶ際に重宝します。

- ヘアゴムやヘアピン:衛生面で髪をまとめたい時に便利です。

- リップクリームやハンドクリーム:乾燥やストレスで肌が荒れやすくなるため、保湿アイテムがあると心も安らぎます。

これらのアイテムは、災害時だけでなく日常生活でも役立つものばかりです。普段使いのポーチに少し多めに入れておく、という感覚で備えるのもよいでしょう。

子供用の防災グッズも忘れずに

ひかりBOSAIイメージ

小さなお子様がいるご家庭では、大人用の防災ポーチとは別に、子供専用の備えも必要になります。子供の年齢によって必要なものが大きく異なるため、成長に合わせて定期的に中身を見直しましょう。

乳幼児向けの備え

液体ミルクや粉ミルクスティック、レトルト離乳食、おむつ、おしりふきなど、命や健康に直結するものは多めに準備しておくと安心です。また、お気に入りのおもちゃや歯固めクッキーなど、ぐずった時に気分を紛らわせるものも一つ入れておくと役立ちます。

小学生以上向けの備え

小学生以上になったら、子供自身にも防災ポーチを持たせることを検討しましょう。中身は、小型のライト、小銭、家族の連絡先を書いたメモ、飴など、軽量でかさばらないものに絞ります。いざという時の使い方を親子で一緒に確認し、シミュレーションしておくことが何よりも大切です。

アレルギー対応食や持病の薬など、その子にとって不可欠なものは絶対に忘れないようにしましょう。緊急時に誰が見ても分かるよう、薬の用法やアレルギー情報を記載したメモを添えておくと万全です。

財布に入れておきたい防災メモとは

ひかりBOSAIイメージ

防災ポーチとは別に、必ず財布に入れておきたいのが「防災メモ」です。これは、万が一の際にあなたの身元や必要な情報を伝えるための大切なカードになります。

なぜポーチではなく財布なのでしょうか。それは、救助者が身元を確認する際に、真っ先に財布の中身を確認する可能性が高いからです。意識がない状態でも、このメモがあれば迅速な救護につながります。

防災メモに記載すべき項目例

- 氏名、生年月日、住所

- 血液型

- 緊急連絡先(家族や親戚など複数)

- 勤務先・学校の連絡先

- 持病、アレルギー、常備薬の情報

- かかりつけの医療機関

このメモは、スマートフォンの電源が切れてしまった場合にも、家族への連絡手段を確保する命綱となります。紙に書いて、防水のために小さなジッパー付き袋などに入れて財布に常備しておきましょう。

始めるべき防災グッズと防災ポーチの0次対策

- 0次防災は外出中に被災した時のための備え

- 普段使うカバンに防災ポーチを入れて常に携帯する

- 0次防災は安全な場所への移動や数時間をしのぐのが目的

- 防災の備えには0次・1次・2次の3段階がある

- 1次防災は避難用の非常持ち出し袋

- 2次防災は自宅での備蓄品

- 災害だけでなく日常のトラブルにも0次防災は役立つ

- ポーチの代わりに防水性の高い防災ボトルも有効

- 防災ポーチは軽量で丈夫、中身が分かりやすいものを選ぶ

- 体温を保つアルミシートは必須アイテム

- 存在を知らせるホイッスルも必ず備える

- 女性は生理用品や防犯ブザーを追加すると安心

- 子供用には年齢に合わせた備えを別途用意する

- 防災メモを財布に入れておくと身元の確認に役立つ

- 今日からできる小さな備えが自分と家族を守る

HIHのおすすめ防災ポーチ

「何を・どれだけ備えればいいかわからない…」そんなお悩みに、防災士が最適な備蓄計画を提案します。

- ✔ 人数・日数に応じた備蓄量を試算

- ✔ 防災倉庫や企業BCP対策の相談OK

- ✔ 無料で初回アドバイス

- ✔ BCP対策・防災倉庫向けカタログを送付

コメント